トップQs

タイムライン

チャット

視点

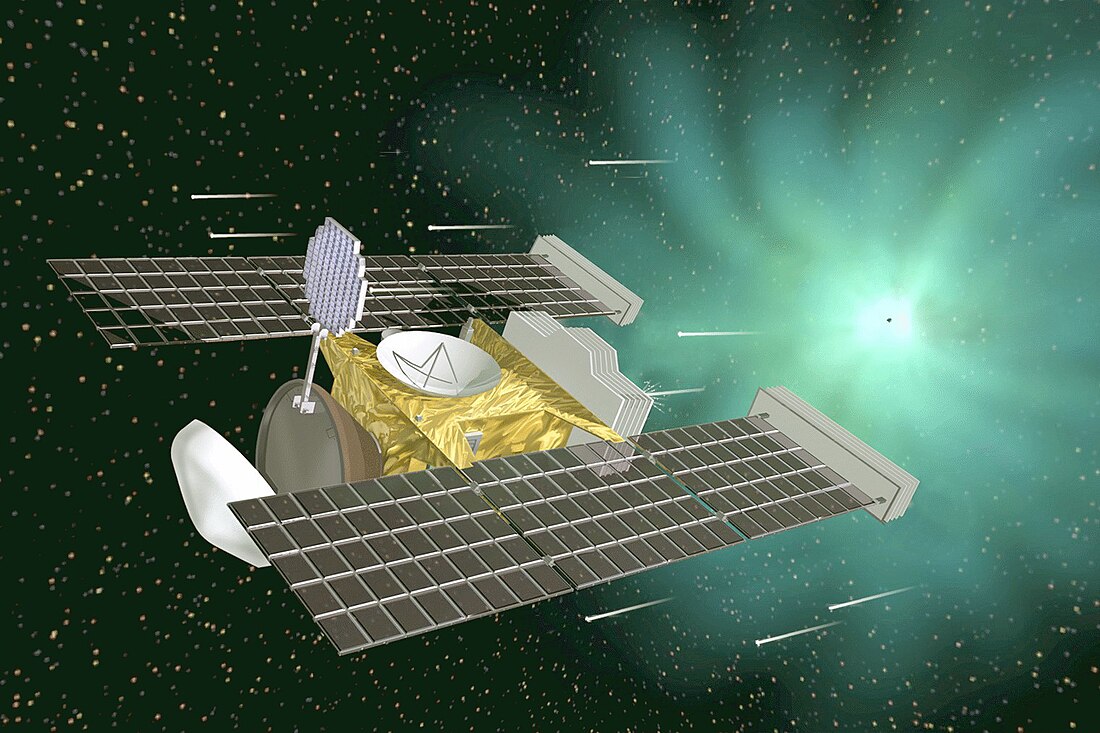

スターダスト (探査機)

ウィキペディアから

Remove ads

スターダスト (Stardust) はアメリカ航空宇宙局 (NASA) のディスカバリー計画による宇宙探査機の1つである。ヴィルト第2彗星とそのコマの探査を目的として1999年2月7日に打上げられ、約50億kmを旅して2006年1月15日に地球へ試料を持ち帰った[2]。宇宙塵を地球に持ち帰った最初のサンプルリターン・ミッションである。その後、延長ミッションとしてテンペル第1彗星を探査し、2011年3月に運用終了した。

Remove ads

最初のミッション

要約

視点

NASAは1996年にスターダスト製造を開始した。1999年2月7日に打上げられ、地球の軌道を越える(しかし交差する)最初の軌道へ投入された。デルタIIロケットはヴィルト第2彗星へ直接到達するために十分なエネルギーを持っていなかったので、2001年1月に地球によるスイングバイで加速した。

2004年1月2日に彗星の尾の中へ入り、コマからの試料を採取して写真を撮影した[3]。

スターダストはそれ以外にもいくつかの目標を達成した。2002年11月2日には小惑星アンネフランクに3,300 kmまで接近した[4]。また、2000年3 - 5月と2002年7 - 12月にかけて、スターダストが太陽系の外に起源を持つと思われる塵の粒子の流れとほぼ同じ方向に飛ぶのを利用してエアロゲル収集器で星間物質を集めた。この時は収集器裏側の面を使用した。

試料物質カプセルは、2006年1月15日にユタ州のグレートソルトレーク砂漠にあるダグウェイ性能試験場 (Dugway Proving Ground) の近く、北緯40度21.90分 西経113度31.25分[5]に着陸した。風によって数マイル流されたが、目標地域内であった。カプセルは秒速12.9 kmという、人類が作った物体としては史上最速で地球の大気圏に再突入した。NASAはその速度をソルトレイクシティからニューヨークまで6分以下で行ける程と表現した。大きな火球と衝撃波が、ユタ州西部とネバダ州東部で観測された。カプセルは、収集器およびヴィルト第2彗星の発見者パウル・ヴィルト教授が1997年に書いた手紙と共に無事回収された。回収された宇宙塵は2009年現在も分析が進められており、これまでにカンラン石やグリシンなどが発見されている。2014年8月14日には、NASAが分析結果を報告、太陽系外からの物の可能性がある宇宙塵が7個見つかったと発表した[6]。

スターダスト本体は地球との衝突を避けるためのマニューバを行った。残りの燃料は20kgを切った。1月29日、次に地球の近くへ戻って来る2009年1月14日まで太陽電池と受信機のみ作動させる待機モードに入った[7]。

延長ミッション (NExT)

2006年3月19日、スターダスト計画の科学者達は、2005年にディープ・インパクトがインパクターを衝突させたテンペル第1彗星に探査機を送り込む2次ミッションの可能性について検討していることを発表した。ディープ・インパクトは衝突によって発生した塵の影響で、彗星表面に形成されたクレーターの鮮明な画像を捉えることが出来なかったため、この可能性は重要なものである。

2007年7月3日、New Exploration of Tempel 1 (NExT) と名付けられた延長ミッションが承認された。これによって、彗星核が太陽に接近した後の変化を最初に観測することとなる。NExT ではまた、既に大部分がマッピングされたテンペル第1彗星の核の残りの部分のマッピングを行う。このマッピングで、表面の物質が液体か粉粒体のように流動している可能性がある場所の画像を捉えることによって、彗星核の“地質学”における主要な問題への手掛かりとなるであろうとされた。

NExT では2011年2月14日にテンペル第1彗星をフライバイし、インパクターを衝突させた箇所を含む地点の画像を撮影することに成功した。その結果、テンペル第一彗星には直径150mのクレーターがインパクターによって出来ていることなどが明らかになった。web

2011年3月、スターダストは最後のミッションとして残存する推進剤を全て噴射する実験を行った。これにより姿勢制御が不可能となったため、3月24日に最後の通信を行い、運用終了した。最後の実験の成果は、推進剤の消費量を正しく見積もる技術を開発することに役立てられる[1]。

Remove ads

探査機の構成

この節の加筆が望まれています。 |

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads