トップQs

タイムライン

チャット

視点

タウム古細菌

ウィキペディアから

Remove ads

タウム古細菌(タウムアーキオータ、タウマルカエオタ、Thaumarchaeota、Thaumarchaea)は、2008年に提案された古細菌の門である[1]。古細菌ではあるが極限環境微生物としての性格は薄く、16S rRNAクローンによる分布は海洋、土壌が中心である。

門名はギリシア語のΘαύμας(不思議な; ラテン語形: thaumas, タウマース)に由来する。しばらくは論文での使用数も限られていたが、2010年ごろから使用例が増加している。系統的にはユーリ古細菌よりもクレン古細菌に近縁とされており、以前はクレンアーキオータに含められていた。

また、クレン古細菌に近いことからエオサイト説に基づく研究もされている。真核生物がこの系統から派生したという仮説があり[2][3]、タウム古細菌や、近縁なCaldiarchaeum subterraneum("Aigarchaeota門"またはタウム古細菌に含まれる)などからはユビキチンやチューブリン[4]などの報告がある。その後多数のクレン古細菌やタウム古細菌に近縁な系統が多数発見されたことからこれらが整理され、2018年現在では、クレン古細菌に近縁なTACK上門の一部であるとみなされている[5]。

Remove ads

発見

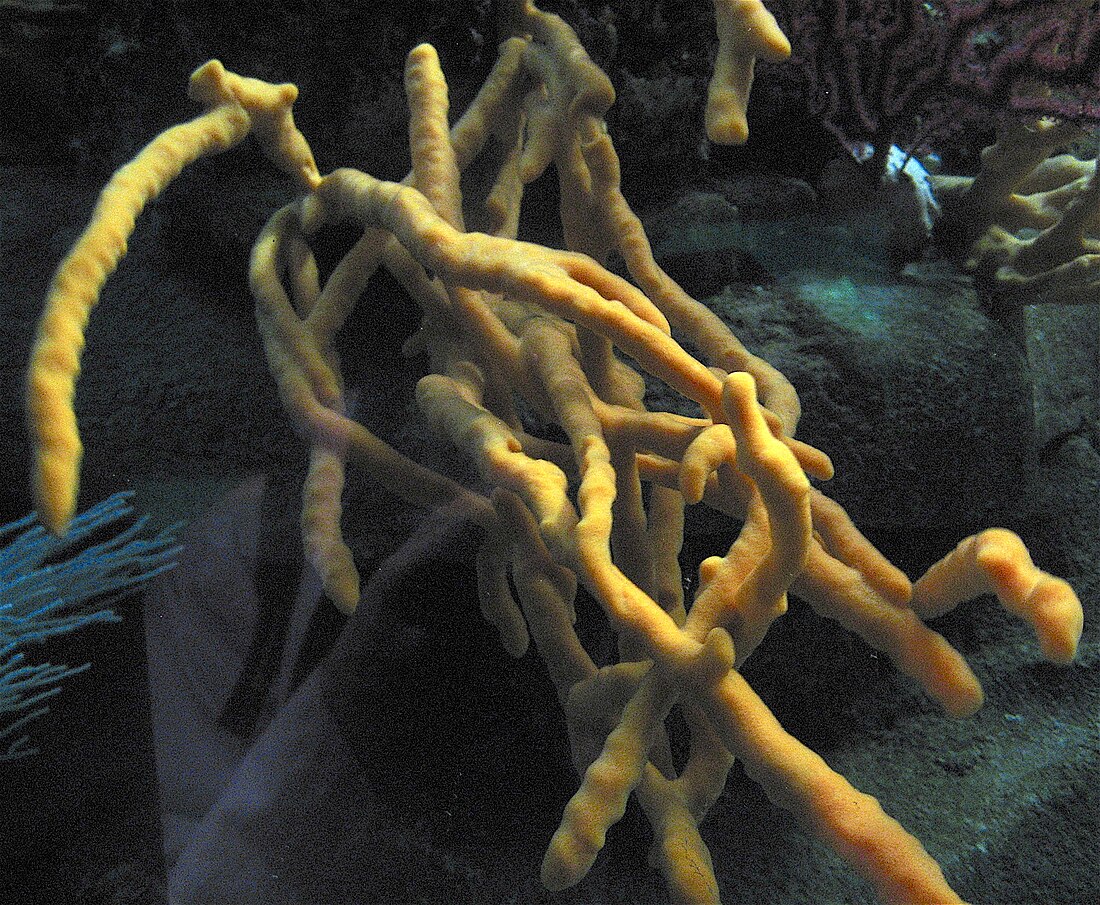

1996年に海綿から発見された、"Candidatus Cenarchaeum symbiosum" が最初の発見例である[6]。当初は16S rRNA配列の類似から海洋性クレン古細菌と呼ばれた。16S rRNAの存在量から、環境中にかなり存在するらしいことが分かったが、研究は進まず謎に包まれていた。

2005年、亜硝酸菌であるNitrosopumilus maritimusが水族館から分離され[7]、研究が一気に進んだ。2006年、"Ca. Cenarchaeum symbiosum"の全ゲノムが解読され[8]、これを受けて2008年に新門が提唱された[1]。2010年にはNitrosopumilus maritimusの全ゲノムも解読され[9]、比較されている。

正式に記載されている種は長く存在しなかったが、2014年にNitrososphaera viennensisが記載[10]されて以降増加しており、現在はNitrosopumilus maritimus(2017年記載)[11]を含め、8種(2019年7月現在)となっている。

Remove ads

分布・生態

要約

視点

分布は海洋や土壌、温泉が中心、特に深海では全原核生物の数十%を占めると考えられる[12]。他の古細菌群と比較した場合、かなり温和な環境に分布することが特徴であり、深海に生息するものを除けば極限環境微生物としての性格は薄い。事実、N. viennensis、N. maritimus、Nitrosopumilus cobalaminigenes、Nitrosopumilus oxyclinae、Nitrosopumilus ureiphilus、Nitrosarchaeum koreenseの最適増殖温度は、それぞれ42℃[10]、32℃[11]、25℃[11]、25℃[11]、26℃[11]、25℃[13]であり、クレン古細菌が65-106℃の範囲にあることを考えると極めて低い。ただし、未記載の好熱性亜硝酸菌"Candidatus Nitrosocaldus"など、高温(70℃付近)を好む物もいるようである[14][15][16]。

この6種は全て好気独立栄養性の亜硝酸菌である。"Ca. Cenarchaeum symbiosum"もゲノム情報から亜硝酸菌の可能性が高いとされる[8]。分離源はN. viennensisがウィーンの土壌[10]、N. maritimusが熱帯魚水槽[11]、N. cobalaminigenesが水深50mの海水[11]、N. oxyclinaeが水深17mの海水[11]、N. ureiphilusが海岸近くの堆積物[11]、N. koreenseが農業土壌[13]となっている。

これら亜硝酸菌の分布は、アンモニアモノオキシゲナーゼのクローン解析からある程度推定することができる。古細菌型アンモニアモノオキシゲナーゼ(AOA)は、細菌型アンモニアモノオキシゲナーゼ(AOB)の存在量を数桁上回り、タウム古細菌がアンモニアの酸化で中心的な働きを担うことが示唆されている[17][18]。

亜硝酸菌の活動は、アンモニアを亜硝酸に酸化するプロセスや、二酸化炭素を有機物に固定するプロセスにおいて特に重要である。窒素・炭素循環を始めとした地球上の物質循環に重要な役割を果たしている可能性もある。2015年には、植物プランクトンにとって重要な補因子である、海洋のビタミンB12生産の大部分をタウム古細菌が担うと報告された[19]。

一方で、亜硝酸生成菌以外の報告は少なく、硫黄酸化ガンマプロテオバクテリアと共生する"Ca. Giganthauma karukerense"など限られる。この種は発見された古細菌の中では桁違いに大きく、短直径で10 μmを越え、さらにそれらが集合したフィラメントは30 mmにも及び、この表面をガンマプロテオバクテリアがびっしりと覆っている[20]。2019年には、硫黄または鉄を還元して従属栄養的に増殖するコネクシウィスパエラ・カリダ(Conexivisphaera calida)が報告された[21][22]。水素や一酸化炭素を酸化して独立栄養的に増殖すると予想されている、"Ca. Caldiarchaeum subterraneum"も[23]、独立の門と見なすこともある一方で、タウム古細菌に含むこともある。

Remove ads

他の古細菌との違い

よく調べられている他の古細菌2門と比較した場合、クレン古細菌寄りの特徴を持っている。調べられた限りではクレンアーキオールを持ち、またクレン古細菌および真核生物に特有と考えられた5つのr-タンパク(ユーリ古細菌や細菌は持たない)やESCRTタンパク質の遺伝子[24](クレン古細菌と真核生物に特有。前者は細胞分裂に使用)を所持している。16S rRNA系統解析でもクレン古細菌に近接する傾向がある。

クレン古細菌と異なる点としては、ヒストンホモログ[25](ユーリ古細菌および真核生物が所持。クレン古細菌は持たない種の方が多い)、DファミリーDNA複製酵素(ユーリ古細菌はBとDを使用。クレン古細菌および真核生物は主にBを使用)、タイプIBトポイソメラーゼ[26](真核生物および細菌が所持。古細菌2門は欠損)、FtsZ[24](ユーリ古細菌および細菌が細胞分裂に使用。クレン古細菌はESCRTを使用するため欠損)などがある。至適生育温度もクレン古細菌が普通70~110℃なのに対し、タウム古細菌は10~50℃程度とかなり低くなっている。

特徴

- ニトロソスパエラ綱/Nitrososphaeria - 亜硝酸古細菌

- ニトロソスパエラ目/Nitrososphaerales - 中温性の亜硝酸古細菌。2021年現在、土壌から発見されたNitrososphaera viennensis1種のみが記載されている[27]。後述のニトロソプミルス目よりアンモニア濃度の高い環境に適応しており、海洋では堆積物などからの検出例が多い。

- ニトロソプミルス目/Nitrosopumilales - 中温性の亜硝酸古細菌。水族館のフィルターから発見されたNitrosopumilus maritimusを代表種とする[28]。海水中からの検出例が多いが、土壌性の物もいる[29]。

- コネクシウィスパエラ綱/Conexivisphaeria

- コネクシウィスパエラ目/Conexivisphaerales - 2021年現在、偏性嫌気性、従属栄養性で、鉄や硫黄化合物を還元するConexivisphaera calida1種のみが記載されている[30]。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads