トップQs

タイムライン

チャット

視点

タラソクラシー

ウィキペディアから

Remove ads

タラソクラシー(英語: thalassocracy, thalattocracy)は、主として海洋領域を有する国家、および海上帝国を指す[1]。語源は古代ギリシア語: θάλασσα[注 1] 「海」 + κρατεῖν 「支配、力」→ コイネー: θαλασσοκρατία, ラテン文字表記:thalassokratia。伝統的なタラソクラシーは、自国の領土でさえその内陸部を支配することはほとんどなかった。その歴史的事例は、地中海のティルスやサイダ、古代カルタゴなどのフェニキア人の国家、海域東南アジアのシュリーヴィジャヤ王国やマジャパヒト王国といったオーストロネシア人の国家などである。この旧来のタラソクラシーの意味は、国家の領土が(主に、あるいは単独で海上交通路により結ばれている可能性はあるが)一般的に本土の内陸部にまで広がっている「帝国」とは区別されうる[2][3]。テルロクラシーとは対比される概念でもある[注 2]。

タラソクラシーという用語は、単に軍事的あるいは商業的な意味での制海権を指すこともある。最初にこの語を用いたのは、国力がその海軍に依存していたミノア文明の統治体制について記述した、古代ギリシア人であった[6]。また、紀元前5世紀ごろの歴史家ヘロドトスはシーパワーとランドパワーを区別し、ギリシアの「海の帝国」を発展させることでフェニキアのタラソクラシーに対抗する必要性を説いた[7]。

Remove ads

歴史

要約

視点

インド太平洋海域

→「港市国家」も参照

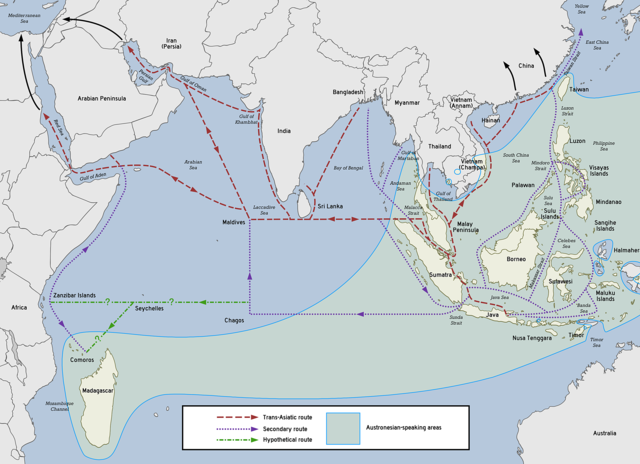

初の遠洋航行船を製作したオーストロネシア人ら[9]は、インド洋最初の海上貿易ネットワークを開拓した[8]。彼らは早くも紀元前15世紀ごろに、南インドやセイロン島との交易路を築いてインドや中国の有形文化を結ぶとともに、それら(双胴船やアウトリガーカヌー、キンマ)や栽培起源種(ココヤシやバナナ、香木、サトウキビ)における貿易の先駆けとなった。特にインドネシア諸族は、東アフリカとの間で香辛料(主にシナモンやシナニッケイ)を扱った交易をしており、双胴船やインド洋の偏西風を利用して航海していた。この貿易ネットワークはアフリカやアラビア半島にまで拡大し、1千年紀前半までのオーストロネシア人はマダガスカル島を植民地化するに至った。それは有史時代へと続き、後に海のシルクロードとなった[8][10][11][12]。

インド太平洋における最初のタラソクラシーは、オーストロネシア人の航海術発達を利用した、マラッカ海峡を通る扶南国・古代インド間の交易路の繁栄によるエンポリウムの台頭を通じて、2世紀ごろに出現し始めた。多数の沿岸都市国家が出現し、河口付近またはその周辺に設けられた交易港を中心に、海上貿易のための内陸由来の産品に容易にアクセスできるようになった。これらの都市国家は、東南アジア内外の他の貿易センターとともに商業ネットワークを確立した。インドの社会構造や宗教を取り入れて内外に権力を確立することにより、その支配者らもまた徐々にインド化していった[13]。

シュリーヴィジャヤの海上帝国は、近隣のタラソクラシーへの遠征や征服を通じて7世紀に成立し、メラユ王国やタルマヌガラ王国、古マタラム王国など多くの国々を内包していた。シュリーヴィジャヤは東南アジアの航路を支配し、モルッカ諸島の香辛料貿易や中印間の海上貿易ルートを開拓した[13]。しかし、1275年ごろにシンガサリ王国の侵攻を受け、最終的に後継国家となったマジャパヒト王国のタラソクラシーに吸収された[14]。

ヨーロッパおよび地中海

上述のほかにも、紀元前478年に発足したデロス同盟といった古代の例は多くあり、中世にも複数のタラソクラシーがあったが、それには海を支配した陸上帝国も含まれることがあった。最も有名なものはヴェネツィア共和国であり、15世紀には慣習的に、ドガードとラグーン、北イタリアにあるドミニ・ディ・テッラフェールマ、そして海に囲まれた辺境のスタート・ダ・マールに分けられた。

中世前期における南イタリア沿岸都市の多くはその最高権力を港湾部に置き、友好国の海岸を防衛し敵勢力の海岸を破壊するための海軍を動かす能力を持つ、小規模なタラソクラシーへと発展した。これらにはガエータ公国、ナポリ公国、サレルノ公国、アマルフィ公国といった様々なギリシャ人やランゴバルド人の公爵領が含まれる。

1000年以後の北および中央イタリアはピサや、特にヴェネツィアに匹敵する強大なジェノヴァ共和国などを基盤として独自の貿易帝国を発展させた。これらの都市はアマルフィ、ガエータ、アンコーナ、そしてダルマチアのラグサ共和国[16]などとともに海洋共和国(repubbliche marinare)と呼ばれる。

また、オスマン帝国も陸上を基盤とした地域から東地中海(アジア、ヨーロッパ、アフリカ)を支配するようになり、15世紀からはタラソクラシーとしてインド洋へ拡大していった[17]。

もっとも恐るべきタラソクラシーが出現したのは近世の大航海時代であり、ヨーロッパの領土を軸として、複数の国家がその海軍の優位性により植民地帝国を築き上げた。その先駆けはポルトガル海上帝国であり、間もなくスペイン帝国がその後を追った。スペインはオランダ海上帝国の挑戦を受け、その後公海上では当時最大の海軍と広大な領土を有したイギリス帝国に取って代わられた。1550年には『戦史』が英語に翻訳されたことを受け、エリザベス1世治世下におけるイギリスの海軍戦略は、古代ギリシア語を研究しトゥキディデスの著作を読んだジョン・ディーやマシュー・サトクリフをはじめとする顧問らの思想に影響を受けた[18]。やがて建艦競争(特に英独間)、植民地主義の終焉、そして植民地の独立承認などのため、フォークランド紛争におけるイギリスの戦力投射は引き続き存在するそのタラソクラシーの影響力を実証したものの、何世紀にもわたって世界の海を支配してきたヨーロッパのタラソクラシーは消滅した。

Remove ads

タラソクラシーの例

- アラゴン連合王国

- イギリス帝国

- ブルネイ帝国

- 古代カルタゴ

- チョーラ朝

- ダルリアダ王国

- デロス同盟

- ドゥマク王国

- デンマーク=ノルウェー

- ドーリア六都市連合

- オランダ海上帝国

- フリースラント王国

- 海洋共和国

- ハンザ同盟

- 大日本帝国

- ジョホール王国

- クディリ王国

- キルワ王国

- マン島王国

- ノルウェー王国 (872-1397)

- リブルニャ

- マジャパヒト王国

- 古マタラム王国

- マギンダナオ王国

- マラッカ王国

- ミノア文明

- オマーン帝国

- 北海帝国

- フェニキア

- 海賊共和国

- ポルトガル海上帝国

- 琉球王国

- スペイン帝国

- バルト帝国

- シュリーヴィジャヤ王国

- ゴワ王国

- スールー王国

- テルナテ王国

- ティドレ王国

- タルマヌガラ王国

- トンガ大首長国

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads