トップQs

タイムライン

チャット

視点

西夏語

シナ・チベット語族チベット・ビルマ語族のチアン語群に属する言語 ウィキペディアから

Remove ads

西夏語(せいかご、英語: Tangut)は、西夏王朝においてかつて話されていたシナ・チベット語族の言語である。チベット語やビルマ語とは遠い親縁関係にあり、中国語とはさらに遠い親縁関係にある。

西夏語は11世紀はじめにタングート人によって建てられた西夏王朝(チベット語でミニャクと呼ばれ、漢字で「弥薬」と音訳される)の公用語であった。西夏は1226年にチンギス・ハーンの侵略によって滅亡した[2]。

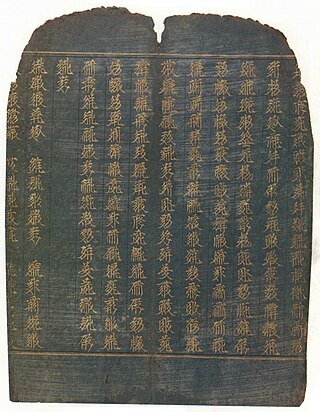

西夏語は専用の書記体系である西夏文字を持っていた。

西夏語で書かれた現存するもっとも年代の新しい文献は1502年の紀年のある石幢であり、このことは西夏滅亡後300年近くたってもまだ西夏語が使われていたことを示唆する。

Remove ads

系統

要約

視点

西夏語がシナ・チベット語族に属することは解読の初期から認識されており、特にロロ・ビルマ語群やチアン語群と近い関係にあることも早くから指摘されていた。より深い詳細な関係については、その後のチアン語群やギャロン系諸言語そのものに対する研究の発展と並行している[3]。

Laufer (1916)は、西夏語と他言語の本格的な比較研究を初めて行い、ロロ語・ナシ語を西夏語と合わせて一つのグループとすることを提案した。この頃はまだ資料も歴史言語学自体の知見も乏しかったため、この論文で示されたデータは今となってはあまり有用ではないが[4]、シナ・チベット語族においてロロ・ビルマ諸語と西夏語が(中国語やチベット語などとの関係に比べれば)近い関係にあるという考え自体は今日ではより強固になっている(ビルマ・チアン語群)[5]。その後、例えば王静如 (1933)は西夏語とムニャ語やチアン語との関係を指摘し、Nishida (1976)は西夏語とトス語(アルス語群)の関連を指摘した。

孫宏開がチアン語群に対して継続的に研究を行い[6][7][8][9]、その過程で西夏語がチアン語群に含まれることを提案して以降、そのことはおおむねコンセンサスとなっている。孫宏開 (2001)とJacques & Michaud (2011)とで見解がおおよそ一致している部分の系図を以下に示す(どちらも西夏語をチアン語群内のやや曖昧な箇所に配置しているが、後者はプリンミ語が西夏語に最も似ているとも述べている)。

- ビルマ・チアン語群

- ロロ・ビルマ語群

- ロロ諸語

- ビルマ諸語

- チアン語群

- 南チアン語群

- アルス諸語(アルス語、トス語など)

- 北チアン語群

- ギャロン諸語

- チアン諸語(チアン語、プリンミ語、ムニャ語など)

- 西夏語

- 南チアン語群

- ロロ・ビルマ語群

ギャロン語との関係

ギャロン系諸言語は、中国四川省西部の山岳地帯に分布する諸言語からなるグループである。

西夏語とギャロン語の近縁性を初めて提案したのはWolfenden (1931)である。彼は、西夏語のチベット文字による転写とギャロン語(より具体的にはスートゥ語に属するであろう方言)およびチベット文語の語彙を比較し、チベット文字が示す頭子音クラスターがギャロン語の形とよく似ていることを指摘し、西夏語話者が南方に逃れた末裔がギャロン語話者である可能性を提示した。しかし、この論文で示された類似のほとんどは実際には偶然の産物であり、現在では西夏語の系統の証拠とは見なされていない(具体的に言えば、引用されているチベット語文字転写の例のほとんどはg/dで始まるものだが、今日ではこのg/dは西夏語に存在する頭子音クラスターを表現したものではないと考えられている[10])。

21世紀に入ってからギャロン系諸言語に対する多数のフィールドワークが行われたことで、より多くの証拠に基づいて西夏語とギャロン系諸言語との関係を研究することが可能となった。Jacques (2014)は、Jacques & Michaud (2011)による西夏語はプリンミ語に近いという考えを保持しつつも、西夏語とジャプク語との大規模な語彙比較を行い、特に西夏語の通時的音韻論を考察している。

Jacques et al. (2017, pp. 609–611)、Lai (2017, p. 10)、Gong (2018a, p. 21)などは、トスキャプ語とホルパ語を他のギャロン系諸言語とは異なるグループとして分離しており、そのうちJacques et al. (2017, p. 611)は西夏語がホルパ語と共通の特徴を持つことにも触れている。その後Lai et al. (2020)は、このグループを西ギャロン語群(対照的にジャプク語やスートゥ語などが属するグループは東ギャロン語群)と呼び、共通する音変化・語彙・形態論・統語論を複数提示することで、西夏語が西ギャロン語群に属することを強く主張した。さらにBeaudouin (2023a)、Beaudouin (2023b)は、最新のホルパ語のフィールドワークのデータ(Honkasalo (2019)、Sun (2019)、Gates (2021)等)を利用し、語彙以外にも動詞の複雑な接辞パターンや名詞化辞・処格形態素に関する借用では説明が困難な特徴が一致していることから、西夏語は西ギャロン語の中でもホルパ語群に属するとしている。

こうした研究に基づけば、西夏語は次のように位置づけられる[14]。

- ギャロン語群

- 東ギャロン語群(ジャプク語、スートゥ語など)

- 西ギャロン語群

- トスキャプ語

- ホルパ語群

- ゲシツァ語

- スタウ語

- 西夏語

Remove ads

発見・研究

要約

視点

現代において西夏語の研究がはじまったのは20世紀のはじめにジョルジュ・モリスが西夏文法華経を入手したときにはじまる。そのテクストには誰によるものかは不明だが漢文で注釈がつけられていた。現存する西夏語テクストの大部分はカラ・ホトにおいて1909年にピョートル・コズロフが発掘したもので、その文書は西夏王国のものと判断された。アレクセイ・イワノヴィチ・イワノフ、石濱純太郎、ベルトルト・ラウファー、羅福萇、羅福成、王静如らが西夏語の研究に貢献したが、もっとも大きな貢献をしたのはロシア人の学者ニコライ・ネフスキー (1892-1937) であった。ネフスキーは最初の西夏語辞典を編纂し、数多くの西夏語の助辞の意味を再構し、西夏語文書を読んで理解することを可能にした。ネフスキーの学術的功績は没後の1960年になって「タングーツカヤ・フィロローギヤ」(西夏語文献学)の題で出版された。この著作にはソ連のレーニン賞が与えられ、没後にようやく評価された。西夏語の理解は今も完全というには程遠い。クセニヤ・ケピングによる『西夏語:形態論』( Тангутский язык: Морфология, モスクワ, ナウカ 1985)や、西田龍雄による『西夏語の研究』他によって文法が判明しているものの、西夏語の統辞構造は今もほとんど研究されていない。

カラ・ホト文書は現在サンクト・ペテルブルクのロシア科学アカデミー東洋文献研究所に保存されている。幸いにもレニングラード包囲戦でも失われなかった。ネフスキーが1937年に内務人民委員部に逮捕されたときに持っていた多くの西夏語文書はいったん失われたが、よくわからない経緯によって、1991年に戻ってきた[15]。東洋文献研究所は約1万巻の文書を所有し、大部分は11世紀中頃から13世紀はじめまでの仏典・法律・法的文書である。仏典のなかには漢訳やチベット語訳の存在しないものが最近になって多数発見された。ほかに儒教の古典や多くの西夏独自のテクストが保存されている。

数は少ないものの、大英図書館や北京の中国国家図書館、北京大学図書館にも西夏語文書のコレクションがある。

ニコライ・ネフスキーは西夏語の文法を再構し、最初の西夏語・英語・ロシア語辞典を編纂した。この辞典はネフスキーの論文とともに没後の1960年に『西夏語文献学』の題で出版された。ネフスキー以後、主に西田龍雄、クセニヤ・ケピング、龔煌城、М・ソフロノフ、李範文らによって再構が行われた。マーク・ミヤケは西夏語の通時的・共時的音韻論に関する論考を発表した[16]。西夏語の辞典には、ネフスキーのものの他、1938年頃に書かれた未発表の手稿であるClauson (2016)、数少ない日本語で書かれた辞書である西田龍雄 (1966)、最も広く使われている李範文 (1997)(2008年改訂)、露英中3言語の訳語が示されているKychanov & Arakawa (2006)、中国語訳の順に並べられた珍しい配列の賈常業 (2013)(2019年改訂)、最も大型で詳細な韓小忙 (2021)がある。

中国では西夏学が発展しつつある。主な学者には大陸では史金波、李範文、聶鴻音、白浜らがあり、台湾では龔煌城、林英津がある。中国以外ではロシアではクィチャノフとその教え子であるキリル・ソローニン、日本では西田龍雄や荒川慎太郎、米国ではルース・W・ダンネルがある。

Remove ads

音韻再構の資料

要約

視点

西夏語は死語であり、また西夏文字は音素文字ではないため、その発音を直接観察することはできない。したがって、西夏語の音韻体系は現存する証拠をもとに再構される。研究者が再構に用いる資料としては主に、西夏語の音を外国の文字で示したり逆に外国語の音を西夏文字で示した転写資料、西夏語話者自身によって編纂された西夏語の韻書、西夏語に近縁の現代言語の発音、の3種類が挙げられる。

外国語資料

外国語資料は大きく分けて、中国語との対応資料、チベット文字資料、サンスクリット語の音注資料の3種類が存在する[17][18]。

中国語との対応資料

外国語資料で最も重要な資料は『番漢合時掌中珠』(西夏語名『𗼇𘂜𗟲𗿳𗖵𘃎𘇂𗊏』、通称『掌中珠』)である。『掌中珠』は1190年に骨勒茂才(𗥜𗱈𗧁𘞶)によって編纂された西夏語・中国語の二言語語彙集で、西夏語と中国語の同義語ペアが列挙されており、それぞれの西夏語の単語の横には漢字でその発音が転写され、中国語の単語の横には西夏文字でその発音が転写されている[19][20]。木刻本が4種類発見されており、ロシア科学アカデミー東洋学研究所に所蔵されている。景永時 & I. F. 波波娃 (2018)は『掌中珠』の本文を整理し、基礎的な研究と索引を付している。

『掌中珠』における漢字表記は西夏語の発音を非常に不完全な形でしか表現できていないが、西夏語研究の初期には資料が限られていたため、各西夏文字の発音として『掌中珠』における対応する漢字の発音がほぼそのまま利用されていた。特に、Ivanov (1909)は『掌中珠』から西夏語の基礎語彙と対応する漢字音をリストアップし、Laufer (1916)は『掌中珠』の漢字音データを用いて西夏語をロロ語やナシ語と近縁の言語と判断している。現在では、別の資料を併用することで不足を補うことができるようになった。

『掌中珠』以外の資料として、数は少ないものの、中国語の古典の西夏語訳版における固有名詞の音訳も西夏文字の発音を知る手がかりとなり得る。例えば龔煌城 (1991)は、西夏語訳『類林』における音訳の状況を研究し、西夏語の韻書には音訳や借用語ために特別に設けられた韻目があることを指摘した。

チベット文字資料

西夏語で書かれた仏教経典の中には、西夏文字の横にその発音を示したチベット文字が付記されている写本が存在し、現在ロシア科学アカデミー東洋学研究所や大英図書館などに複数所蔵されている。これはNevskij (1926)によって初めて着目され、西夏文字334字ごとに意味・チベット文字による転写・漢字による転写・それらに基づく再構音を付した字書が編纂された。音素文字であるチベット文字の表記は、漢字表記に比べて西夏語の発音をより細かく転写しているため、Wolfenden (1931)や王静如 (1933)による比較言語研究の中心を担い、近年でも音韻再構の主要資料として研究されている(例えば荒川慎太郎 (1999))。最近、戴忠沛 (2008)はネフスキー以来の包括的な研究を行った。

なお、西夏語文献にはチベット語からの音訳や借用語も存在するが、これに関する研究はほとんど無い。

サンスクリット語の音注資料

第三の外国語資料として、サンスクリット語の陀羅尼(仏教の呪文)の発音を西夏文字で記したものがある。特に居庸関#雲台にある石碑が有名で、西夏語の研究において最初に用いられた資料でもある。後の『掌中珠』や韻書の発見によって音韻研究の点におけるこれらの資料の価値は低下したが、最近でも孫伯君 (2010)、Sun & Tai (2012)、Duan (2014)などの研究がある。

西夏語の内的資料(韻書)

西夏人は、当時の中国語音韻学(すなわち等韻学)の影響を受けて西夏語の音韻体系について詳細な分析を加えており、その成果である韻書は西夏語の音韻体系を再構する上で特に重要な資料である。

『文海』

『文海』(西夏語名『𘝞𗗚』)は、羅瑞智忠(𗙴𗮖𘄡𗹐)らによって11世紀半ば頃に編纂されたと推定される韻書である。構成は中国の『切韻』を踏襲しており、まず声調によって2つの巻(平声と上声)に分けられ、各巻は韻によって細分化され、各韻目の中では同音の文字がグループ化されて記載されている。これに加えて『文海雑類』という3巻目があり、少数の文字が頭子音の調音方法によって並べられている。各西夏文字の説明は3つの部分からなり、『説文解字』のような文字の形の分析から始まり、その後に意味、最後に反切と同音の文字の数(小類の代表字のみ)が記載されている。第1巻(平声)と『雑類』の木刻本が発見されており、ロシア科学アカデミー東洋学研究所に所蔵されている。第2巻の木刻本は発見されていないが、『文海』の内容を写した手書き写本が発見されており、そちらは第2巻も現存している。ただし、手書き写本の方は各文字に対する説明がほとんどの場合省かれており、たまに一部分を抜粋したもの(文字の形の分析など)だけが記されている。現在では、木刻本を単に『文海』と呼び、写本を『文海宝韻』(西夏語名『𘝞𗗚𘏨𗖵』)と呼ぶのが一般的である。[21][22]

『文海』によって西夏語の韻のかなりの部分が明らかになった。さらにSofronov (1968)は、『文海』に収録されている文字に反切系聯法(陳澧が中古漢語の頭子音を同定するために考案した方法)を適用することで、西夏語の頭子音体系についても再構を行った。その結果の大部分は今日全ての研究者に受け入れられている[23]。史金波 (1983)は『文海』(刻本)の、李範文 (2006)と史金波 (2022)は『文海宝韻』(写本)の本文を整理して索引を付している。

『同音』

『同音』(西夏語名『𗙏𘙰』)は、最初に令𠯿犬長(𗨞𘏻𗘂𗌰)と羅瑞霊長(𗙴𗮖𗿿𗌰)によって編纂された韻書だが、現存するのは後に兀囉文信(𗥺𗙴𘝞𘓟)など複数の学者によって何度か内容に手が加えられたものである。『同音』は頭子音の調音方法によって9つの章に分けられており、各章の前半では同音の西夏文字がグループ化されて記載され、各章の後半では同音の文字を持たない文字が記載されている。ただし、音声的には類似しているものの『文海』によれば実際には異なる音を持つ文字がしばしば同音とされていることがある。各文字に対する説明は、ほとんどの場合同義の文字か熟語を成立させる文字が一つ書かれているだけで、『文海』に比べて非常に簡潔である。複数の木刻本が発見されているが、大きく分けて2種類のバージョンがあり、義長(𗧘𗧬)による1132年10月15日の後書きがある版を「旧版」、梁徳養(𗃛𗣼𗋿)による序文がありおそらく1176年以前に編纂された版を「新版」と呼ぶ。旧版はロシア科学アカデミー東洋学研究所に所蔵されているほぼ完全な状態のものと、大英図書館に所蔵されている10文字程度の断片がある。新版は比較的完全なものから断片的なものまで10種類ほど発見されており、各地に所蔵されている。旧版と新版の内容の最大の違いは、旧版が声調の異なる文字も同音としてグループ化しているのに対し、新版は声調の異なる文字を異なるグループに置いていることである。[24][25]

『同音』は最初に研究された韻書であり、それまで個別の単語に対してのみ発音の再構が可能だったのが、この発見によって言語の音韻体系全体を視野に入れた再構を行うことが可能となった[26]。李範文 (1986)と賈常業 (2020a)は『同音』の本文を整理して索引を付している。

『五音切韻』

『五音切韻』(西夏語名『𗏁𗙏𘈖𗖵』)は編者不詳の韻書である。表形式になっているため「韻図」と通称されるが、中国の韻図(『韻鏡』)とは構成がまったく異なる。『五音切韻』の冒頭には序文と『文海』の韻目一覧があり、それに続いて2種類の異なる表が記されている。それらの表のうち、「九音顕門」と題された前半部を「韻表」と呼び、「衆漂入海門」と題された後半部のみを「韻図」と呼ぶこともある。5種類の写本があり、全てロシア科学アカデミー東洋学研究所に所蔵されている。

韻表は、各行の先頭に中古漢語の三十六字母が記されており、その調音位置によって9つの表に分割されている。それぞれの表の最も左には行頭に「韻」と書かれた行があり、その下に『文海』の韻目から選び出された5つの韻が列挙されている。各セルには行頭の頭子音と最左行の韻とからなる西夏文字1字が記されている。韻図は、5行8列からなる表が105枚あり、各1枚が『文海』の1つの韻目(声調を区別しない)に対応している。上4列はおおむね1列目と3列目は開口音節の列、2列目と4列目は合口音節の列となっており、右から唇音・舌音・牙音・歯音・喉音の行になっている。これらの各セルに、対応する無声無気音の音節を表す西夏文字が代入される。下4列は中央の行のみを用い、5列目と6列目には中古漢語の来母と日母に対応する頭子音を持つ文字が記され、7列目と8列目にはその韻の平声韻代表字と上声韻代表字が記される。

西田龍雄は最初に『五音切韻』の集中的な考察を行った[27][28][29]。その後、李範文 (2006)と賈常業 (2020b)が『五音切韻』の本文を整理して索引を付している。張竹梅 (2021)も『五音切韻』の全てのページに注釈を加えている。

その他の韻書

『文海』および『同音』に関連するが、現存する『文海』とは記述がやや異なる、2種の写本が発見されている。

- 同音文海宝韻合編(略称「合編」) : 新版『同音』の文字配列に沿って『文海』の内容を書き写したもので、仏教写本等の裏面に荒い字で書かれている。ロシア科学アカデミー東洋学研究所、大英図書館、寧夏文物考古研究所にそれぞれ異なる断片が所蔵されている。韓小忙 (2008)と鄭子龍 (2023)によって整理・研究されている。

- 同音背隠音義(略称「背隠」) : 『同音』の裏面に小さな文字で書かれた、表面に印刷されている文字に対応する『文海』の記述の抜粋。韓小忙 (2011)によって整理・研究されている。

近縁の言語

近年、龔勛[30][31]やボードワン[13]は、ギャロン語のデータを用いて西夏語の共時的状態に対していくつかの新しい提案を行っている。

Remove ads

音韻

要約

視点

西夏語の音節は、中国音韻学の伝統を引き継ぐ韻書において、大きく声母(音節頭子音)・韻母(それ以外)・声調に分けられている。韻書ではそれぞれがさらに細かいカテゴリーに分類あるいは特徴付けされており、再構ではそれらの各分類に対して特定の音価を割り当てるのが普通である。

声母(子音)

『同音』において、西夏語の声母は調音部位に従って9つのカテゴリーに分けられている。この分類法は中国音韻学から流用されたものであり、西夏語自体の分析から得られたものではないため、不整合が存在する。また、各カテゴリーに何種類の対立があったのかについては韻書には記されていないため、音価だけでなく対立音素の数も研究者によって異なる。一般的に、各カテゴリーには、シナ・チベット語族の言語においてよく見られる無声無気音・無声有気音・有声音の3種類の対立が再構される。このうち有声音については、かつて西田龍雄やソフロノフ等によって前鼻音化音として再構されていた(例えば重唇音では b の代わりに mb)が、龔煌城 (1981a)によって解釈が修正されて以降、現在では普通の有声音を再構するのが一般的である。

- 重唇音 : 両唇閉鎖音・鼻音が再構される。

- 軽唇音 : 唇歯音(あるいは両唇摩擦音・接近音)が再構される。このうち f- は『文海』の反切や転写資料において xw- (喉音類に属する)と区別されている様子がないため[32][33][34]、独立した音素として再構する研究者は少ない。同様に軽唇音の w- と喉音の ʔw- との対立が実在したかどうかについても議論がある[35]。

- 舌頭音 : 歯茎閉鎖音・鼻音が再構される。

- 舌上音 : 『同音』においてこのカテゴリーに属する文字は20字程度しか存在せず、通常は舌頭音類の鼻音(n)と正歯音類の有声音(dź)と同じ音素が再構される。西夏語の韻書における「舌上音」は中国音韻学を模倣した結果の架空の(または過剰な)区別とされる[36][37]。

- 牙音 : 軟口蓋閉鎖音・鼻音が再構される。なお、龔勛とボードワンはGong (2020)に基づいて非三等音節には口蓋垂音を再構しているが、根本的な違いではない。

- 歯頭音 : 歯茎破擦音・摩擦音が再構される。ボードワンは西ギャロン語間の比較から、三等音節では異音として硬口蓋音で実現され、一部が韻書において正歯音類と混同されている可能性を指摘している[38]。

- 正歯音 : 一般的には硬口蓋破擦音・摩擦音(あるいは後部歯茎音)が再構されるが、そり舌音として実現された可能性もある[39][40]。龔勛は三等音節には硬口蓋音、非三等音節にはそり舌音を再構している。

- 喉音 : 軟口蓋摩擦音や声門音などが再構される。

- 来日音(舌歯音) : 「流風音」とも呼ばれる。音韻体系の整合性や本来の中古漢語の発音に従えばそれぞれ歯頭音類と正歯音類に分類されるべき z- と ź- の音節は、韻書編纂当時の中国音韻学への解釈(日母の発音)によりこのカテゴリーに収録されている[41]。かつて西田やソフロノフは反切とチベット文字転写に基づいて l と対立する ld (西田の表記は ɫ)を再構したが[42][43]、龔煌城は『掌中珠』の証拠からそれを否定して l としてまとめている[41]。ボードワンは西ギャロン語間の比較から、西田やソフロノフとは異なる音節に ld- を再構している[44]。

韻母

『文海』と韻図(『五音切韻』の後半)では105の韻が設定されている。橋本萬太郎 (1963)、西田龍雄 (1964)、Sofronov (1968)、龔煌城 (1981a)らの研究によって、この105韻の相対的な関係が明らかにされ、配列が無作為なものではなくある程度の規律に従っていること、また各韻と配列の原理が摂・環・等などの分類カテゴリーを用いて説明できることがわかった。以下に105韻の一覧と分類を示す[45]。

上の表からわかるように、韻書における105韻の配列の基本は以下の通りである。まず一等韻・二等韻・三等韻の3つの韻が一つのセットを構成する。そのセットには第1系列・第2系列・鼻母音の3種類があり、この順に並んで1つの摂を構成している。8種類の摂が順に並ぶことで1つの環を形成する。環には1つの大循環の後に3種類の小循環が並んでいる。

環

韻書における105韻の配列は、第1摂から第8摂までのサイクルが繰り返し現れており、それに従って大きく4つの部分に分けることができる。Sofronov & Kychanov (1963, p. 77)およびSofronov (1968, pp. 114–115)以降、その各サイクルは「環」と呼ばれている。西夏語音韻論における環の位置づけに関する最も大きな特徴は、『文海』の反切において上字・下字とも被切字と同じ環の文字が用いられることである(第3小循環を除く)[46]。ソフロノフはこの特徴から環の違いは頭子音クラスターのタイプの対立に基づくものと考えたが、今日では西田による母音タイプ(あるいは音節タイプ)の対立とする説が広く受け入れられている。ただし、ソフロノフは頭子音クラスターによって母音にも音声的な違いが生じていた可能性を認めている。なお、荒川は大循環・第1小循環・第2小循環をそれぞれ第1環・第2環・第3環と呼んでいる。

大循環(R.1 - R.60)は最も数量が多く、音韻的に無標の音節である。

第1小循環(R.61 - R.76)は、西田龍雄 (1964, pp. 58–63, 68–69)によって大循環の「弛緩母音」と対立する「緊喉(緊張)母音」の再構が提案されて以来、多くの研究者によって緊喉母音を持つ韻とされている(反切上字が環と一致する特徴から、必ずしも対立が母音要素に限定されない「緊喉音節」のような表現を好む研究者もいる)。西田は再構の根拠を示していないが、緊喉・非緊喉はシナ・チベット語族の言語ではしばしば見られる対立であるため、類型論的考察に基づくものと考えられる[47][48]。実際、西田龍雄 (1972, p. 240)や王静如 (1982, pp. 3–4)は西夏語のこの対立とロロ・ビルマ諸語に見られる緊喉・非緊喉の対立を同一視している。一方、ソフロノフは前子音 h- を伴う頭子音クラスターを持つ音節と考えたが、これは第1小循環の「𗤻」と「𘐉」がチベット文字で ཧྭ hwa と転写されている例があるというただ1つの証拠のみに基づいており[49]、しかも戴忠沛 (2018)によればこれは དྭ dwa の誤認である。ボードワンは、ゲシツァ語の同源語の一部に見られる前母音音節(音節初頭に a̯ を伴う音節[50])を西夏語にも適用している[51]。

龔煌城 (1999)は、西夏語の第1小循環音節とチベット文語・ビルマ文語・プリンミ語蘭坪方言との比較から、第1小循環の起源が前子音 *s- (すなわち s- から始まる子音クラスター)に由来することを提案し、西田の緊喉母音説とソフロノフの頭子音クラスター説が両立しうると述べた。Miyake (2012, pp. 246–247)は、頭子音クラスターが緊喉母音を生むというこの過程が朝鮮語の歴史において一部の *p や *s から始まる子音クラスターが濃音を生んだ過程と並行的であると述べ、*s 以外にも複数の起源があった可能性を指摘しつつ、龔煌城の提案に同意した。なお、ビルマ諸語の緊喉母音にも *s- クラスター起源説がある[52]。Jacques (2014, p. 23)はジャプク語との比較から *s- 以外にも *l- や *ɕ- 起源のものがある可能性を指摘し、Beaudouin (2023b, pp. 211–216)は西ギャロン語間の比較からより広範な起源(異器官的子音クラスター)を提案している。

第2小循環(R.77 - R.98)は、チベット文字転写において上接字(稀に後置字)の r が付加されることと、頭子音に r を持つ音節が全てこの環に属することから、西田龍雄 (1964, pp. 63–69)による提案以来多くの研究者によって「捲舌(そり舌)母音」を持つ音節とされている。一方、ソフロノフは前子音 r- を伴う頭子音クラスターを持つ音節と考えた[53]。ボードワンは頭子音クラスターの可能性は低いとし、ゲシツァ語に捲舌母音が見られる[54]ことから捲舌母音説に同意している[55]。

ジャプク語との比較から、Miyake (2012, pp. 248, 256)とJacques (2014, pp. 23–28)は第2小循環が前子音 *r- および末子音 *-r に由来すると提案している。Beaudouin (2023b, pp. 224–228)は西ギャロン語間の比較から介音 *-r- に由来するものもあることを示しており、また *r が第2小循環音節に変化しなかった例外についての説明を試みている。

第3小循環(R.99 - R.105)は固有の特徴を持たない。ただし、龔煌城の体系ではその大部分(R.99 - R.103)が第2小循環の第2系列に相当するものとされている。荒川の体系では、R.99 - R.101は第2小循環韻であり、R.102は第1小循環韻と同じ特徴を持ち、R.103 - R.105は大循環韻と同じ特徴を持つものとされているが、この仮定は動詞形態論に関して難点がある[56][57]。

第1小循環の特徴と第2小循環の特徴を兼ね合わせた「緊喉捲舌母音」は西夏語には存在しなかったのか、という問題がある。荒川は存在したと考え、通常第1小循環の末尾と第2小循環の先頭と考えられているR.76 - R.79の韻をそれぞれの環から独立させて緊喉捲舌母音に指定している。一方ボードワンは、第1小循環の「𗴿」(R.62)や「𗩨」(R.71)が第2小循環のように上接字 r を伴うチベット文字で転写されていることから、チベット文字転写が行われた時代には「緊喉捲舌母音」が存在したものの、韻書の体系ではそれらは通常の第1小循環に統合されたと提案している[58]。

摂(主母音)

外国語転写を参照すると、韻書における105韻の配列では、(それぞれの環の中で)同じ主母音を持つ韻がまとまって並べられていることがわかる。西田龍雄 (1964)以来このまとまりのことを「摂」と呼ぶ。摂の数字の振り方は研究者の間で一致していない。例えば、西田は22の摂を同定して通し番号(第1摂 - 第22摂)を付与したが、龔煌城は異なる環の同じ主母音の摂を同じ番号にカウントすることで摂の数を12個に減らし、さらにボードワンは鼻母音韻と非鼻母音韻を同じ摂にまとめることで8個まで減らしている。本記事ではボードワンの数え方を用いて説明する。

各摂のおおまかな母音音価は外国語転写から明らかであるため、研究者間で大きな違いはない。なお龔煌城による再構では、i と ɨ は非三等韻に現れる場合にそれぞれ e と ə と表記される。

荒川・ミヤケ・龔勛は第6摂を第5摂の一部としており、第8摂も2つに分割させていない。また荒川・龔勛は小循環の特定の韻の主母音の同定について龔煌城の体系とは散発的に差異がある。

第1系列/第2系列と鼻母音

韻書における105韻の配列では、同じ摂の中で外国語転写に全く違いの見られない韻のセットが2度繰り返して現れる。例えば第2摂において、R.8とR.12、R.9とR.13、R.10/R.11とR.14は外国語転写において互いに区別がなく、同様に第3摂においてR.17・R.18・R.19/20はそれぞれR.22・R.23・R.21/24と区別がない。特に定まった用語は無いが、Gong (1994)にならい、ここでは説明のために最初に現れるセット(第2摂ではR.8 - R.11)を第1系列、2度目に現れるセット(第2摂ではR.12 - R.14)を第2系列と表記し、鼻母音の韻についても説明する。

かつてソフロノフは、チベット文語 mi-nyag が西夏語 𗼎𗾧 (第2音節の「𗾧」は第2系列)に対応するということのみを根拠に、第2系列は閉鎖音で終わる音節であったと推測した[59]。西田は第2系列を有声声門摩擦音を伴う形(CVɦ)として再構したが、その根拠を明らかにしていない[60]。龔煌城は、第1系列と第2系列の対立に対応するものが中国語やチベット語には無いという理由から、第2系列に長母音(第1系列に短母音)を再構したが[61]、この再構に確信はあまり無いと述べている[62]。

近年、龔勛は、西夏語の第2系列音節が、借用語や転写において中国語の前鼻音化閉鎖音を持つ音節やサンスクリット語の鼻音+閉鎖音クラスターに対応する傾向があり、また現代ギャロン諸語の鼻音を含む頭子音クラスターに対応する傾向があることから、第2系列音節は前鼻音化された頭子音を持つ音節であると提案している[31]。これに対してボードワンは、サンスクリット語転写において必ずしも鼻音クラスターが第2系列音節で転写されているわけではないことと[63]、第2系列音節が現代ホルパ諸語の鼻音クラスター以外に対応するケースが存在することから龔勛の提案を否定し、特に第1小循環には第2系列が存在しないことを重視して、第2系列は長子音(龔勛が指摘した証拠は長子音が音声的に前鼻音化に近いことによる)であり、さらに通時的には異器官的子音クラスターが第1小循環へと発展したのに対して同器官的子音クラスターが第2系列に発展したと提案している[64]。また頼雲帆は通時的起源について、頭子音クラスターの調音方法ではなく成節性が第1小循環に発展するか第2系列に発展するかの違いに関連しているとしている[65]。

鼻母音は、一部の摂で第1系列・第2系列の後に並んでいる韻のセットである。例えば、第2摂では第1系列(R.8 - R.11)・第2系列(R.12 - R.14)の後のR.15 - R.16が、第3摂では第1系列(R.17 - R.20)・第2系列(R.21 - R.24)の後のR.25 - R.27が鼻母音の韻である。

龔煌城は、西夏語の固有語は全て開音節であり、鼻母音の韻は中国語からの借用語や外国語音の転写用の文字のみが所属する韻であると説明している[66][67][68]。それに対して、荒川やミヤケは固有語が含まれる韻にも鼻母音を再構している。前述のように摂の中では第1系列・第2系列・鼻母音がこの順に並んでいるため、例えば第5摂の第1系列・第2系列に後続する第6摂を、荒川とミヤケは第5摂内の鼻母音の韻と見なしている。一方、龔煌城は第6摂を第5摂とは異なる摂としている(第6摂には固有語が含まれる)。

第8摂は他の摂と異なり、4つのセットから構成されている。龔煌城は鼻母音には第1系列と第2系列の対立が存在しないと考え、第8摂を2つの摂に分割した上でR.56 - R.58に通常の母音を再構している。一方荒川とミヤケは、R.56 - R.58を鼻母音の韻と見なした上で、R.59 - R.60にこの韻にしか存在しない対立的特徴を再構している。

等

韻書における105韻の配列では、同じ摂の中で一等韻・二等韻・三等韻が順番に繰り返し並んでいる。これらは借用語や転写資料において中国語の一等韻・二等韻・三等(および四等)韻とそれぞれ対応していることからそう呼ばれている。例えば第2摂では、R.8(第1系列)とR.12(第2系列)は主に中国語の蟹摂・曾摂一等、R.9とR.13は蟹摂・梗摂二等、R.10/R.11とR.14は止摂三等または四等(斉韻)と対応している[66][68]。

ミヤケの表記では三等韻と四等韻を区別しているが、両者は声母に関して相補分布を成しているため、今日の多くの研究者は区別していない。基本的に、軽唇音・舌上音・正歯音の声母を持つ音節は三等韻に置かれ、それ以外の声母を持つ音節は四等韻に置かれる[69][70][61][71]。このような三等韻と四等韻の分割は大循環の第1系列でのみ見られる。荒川の体系は中国語との対応関係を無視しており、R.15 - R.16のように二等韻が無く一等韻と三等韻の2つの韻のみがグループを構成している場合、三等韻が「二等」として扱われるため、他の研究者とは非常に異なっている。

伝統的な中古漢語の音韻体系に対する解釈では、一等は音韻的に無標であり、二等から四等に向かうにつれて硬口蓋音性の介音の強度(音節の口蓋化の度合い)が強くなるものとされてきた。そのため、一般的には西夏語の一・二・三等に対しても同様の解釈が適用されている[72]。近年、中古漢語の等に対する解釈が見直され、三等が無標音節であり非三等は舌根後退を伴う(RTR)音節であるという提案がされている。それと並行して、龔勛は西夏語の牙音類一等・二等がギャロン語の口蓋垂音、西夏語の牙音類三等がギャロン語の軟口蓋音に対応することを指摘し、同様に三等を無標音節とし、一等・二等をRTR音節として再構している[30]。ボードワンは西ギャロン語間の比較から龔勛の提案に同意している[73]。

龔煌城は未発表の原稿で二等韻が通時的に介音 *-r- に由来することを最初に指摘した[74]。中古漢語の二等も介音 *-r- に由来することが知られており、龔勛は西夏語と中国語の両方に咽頭音性の介音を再構している[75][30]。ボードワンは西ギャロン語間の比較と西夏語音韻体系における二等韻の分布から、二等介音は [l] に近い音を持っていたと考え、介音 -ɹ- を提案している[76]。

開合

西夏語には、中古漢語と同様に介音 -w- を伴う音節(合口)と伴わない音節(開口)との対立がある。中国音韻学における扱いと同様、韻書では開口音節と合口音節は原則同じ韻に所属し、小韻でのみ区別される。

合口音節の多くはギャロン祖語の唇音から始まる頭子音クラスターの音位転換に由来するが、それ以外の起源も存在する[77][78]。

声調

『文海』と韻図(『五音切韻』の後半)により、西夏語には「平声」と「上声」と呼ばれる2種類の声調があったことが知られている。しばしばこの2種類の声調は文字通りに高平調と上昇調と捉えられるが、Miyake (2012)など、「平声」と「上声」は中国音韻学の用語を流用しただけであり西夏語の発音に則った用語として受け取るべきではないと考える学者もいる[79]。近年、チベット文字転写における表記規則から、複数の学者が「平声」は高声調、「上声」は低声調(中国音韻学用語でいえばそれぞれ陰調と陽調)であったと提案している[80][81]。Beaudouin (2023b, pp. 208–211)は現代ホルパ諸語との比較からこの提案に同意している。

『文海宝韻』では第2巻のタイトルが「上声入声」となっており、実際巻末には入声と思しき分類がある。また「同音文海宝韻合編」では声調として「平去」や「上入」と注記されている文字が存在している。一部の学者は、これらを西夏語の声調が2種類から4種類に発展していく過渡期であったことを示すものと考えている[82][83]。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads