トップQs

タイムライン

チャット

視点

ナウル

南太平洋にある共和制国家 ウィキペディアから

Remove ads

ナウル共和国(ナウルきょうわこく、ナウル語: Repubrikin Naoero)、通称ナウル(ナウル語: Naoero)は、太平洋南西部のナウル島を領土とする共和国である。ミクロネシアに属する。

かつては、リン鉱石の輸出によって栄えた。1980年代には太平洋地域で最も高い生活水準を享受し、公共料金や税金は無料という生活を謳歌していた[3]。しかし、リン鉱石の枯渇により1990年代後半から経済が破綻状態となり、再建に向け模索が続いている[4]。

ナウル共和国旗は黄色の横棒が赤道で、白い部分がナウル島を表している。

2025年4月17日時点の人口は1万2014人[5]。

Remove ads

国名

正式名称は、ナウル語でNaoero, Republik[3]、英語でRepublic of Nauru[6][7]。旧称はプレザント島 (Pleasant Island)。

「Naoero」(現地語でナウル)という名称は「私はビーチに行く」を意味する"a-nuau-a-a-ororo"という文章を縮めたものである[8]。

日本語では、ナウル共和国。通称、ナウル。漢字による表記は「瑙魯」。

歴史

要約

視点

→詳細は「ナウルの歴史」を参照

先史時代

ナウル人がナウル島に渡来した時期は考古学・言語学の調査が十分に行われていないため詳細は不明で、紀元前2000年ごろに西方からカヌーによって行われたと推測されている[9][3]。そのため近隣のマーシャル諸島やキリバスと同系統のミクロネシア系の文化を持つ社会が存在していたとされる[9][3]。またメラネシア系文化の影響も多分に受けており、古代にメラネシアとの交渉があったと推測されている[9]。

植民地時代

1798年にイギリスの捕鯨船ハンター号の船長ジョン・ファーンが来島し、島をプレザント島(Pleasant Island)と命名[10]。その後1830年代と1840年代には、食料と水を求める捕鯨船やビーチコマー(浮浪白人)と呼ばれる人々が島を訪れた[10][11]。

1888年4月にドイツ国の保護領となる[10][12][3]。1899年にニュージーランドの地質学者アルバート・エリスがリン鉱石の鉱床を発見する[13][注釈 2]。ドイツは採掘権をイギリス資本の「パシフィック・フォスフェート・カンパニー」に与え、1907年に採掘が開始された[10][14]。

第一次世界大戦でドイツがイギリスに宣戦布告したことで1914年11月にオーストラリア軍はナウル島を占領し[10][15]、戦後の1920年にはイギリス・オーストラリア・ニュージーランドの3国を施政国として国際連盟委任統治領となった[10][16][3]。

1942年8月に日本軍が占領[17][9]。1,200人の島民がチューク諸島に強制連行され、多くの島民が死亡した[17][18]。第二次世界大戦後の1947年には再びイギリス・オーストラリア・ニュージーランドの3国を施政国として国際連合信託統治領となった[17][3]。

独立後

1966年に内政自治を獲得[17][9]、1968年1月31日には独立してイギリス連邦に加入した[19][3]。1980年代には、リン鉱石の輸出で得た莫大な収入により太平洋地域で最も高い生活水準を有していた。しかし、その後のリン鉱石の枯渇によって政府は深刻な財政危機に瀕した[3]。2004年からの改革によって状況は多少改善され、リン鉱石の2次採掘が開始されたことで輸出による収入も増加傾向にある[20]。

1999年9月14日には国際連合に加盟。

2000年代にはパシフィック・ソリューションが問題になり、国際社会から非難が集まった[7]。

→詳細は「パシフィック・ソリューション」および「タンパ号事件」を参照

2021年7月にはクック諸島前首相のヘンリー・プナが太平洋諸島フォーラム(PIF)事務総長に就任したことを受け、ミクロネシア圏からの事務総長選出を含む改革を要求するため他のミクロネシア圏の4カ国とともにPIFから離脱すると表明[21]したものの、翌2022年2月にはブナの早期退任を期待し離脱手続きを一時撤回する形で矛先を収めている[22]。

Remove ads

地理

→詳細は「ナウルの地理」を参照

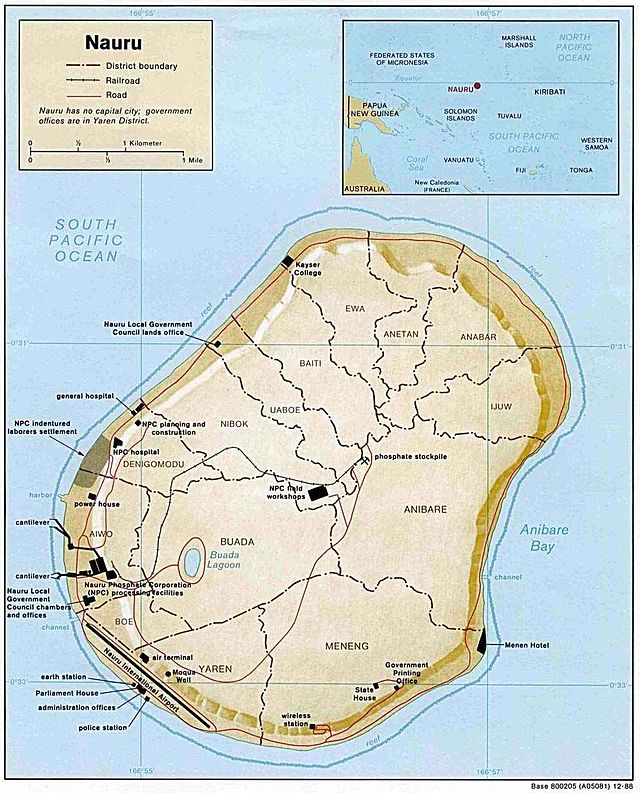

ソロモン諸島とギルバート諸島の間、バナバ島の西方300キロメートル、シドニーの北北東3930キロメートルに位置する[23]。国土面積は21km2[23][6][3]。隆起サンゴ礁島で、最高点のコマンド・リッジでも標高が65メートルと平坦である[6][7]。

気候

ケッペンの気候区分では熱帯雨林気候 (Af) に属している[24]。平均年降水量は2000mm程度である。ただし年による変動が大きく[6][7]、例として、1930年と1940年には4000mm、1950年には300mmを記録している[6]。気温は年間を通じて24-33°C[23]。湿度は80%前後で、年による変動は小さい[23]。

→「ヤレン地区 § 気候」も参照

地方行政区分

→詳細は「ナウルの行政区画」を参照

ナウルは14の地区に分けられる。地区は以下の通り。

ヤレン地区に政庁があることから、一般にナウルの首都はヤレンとされる。しかしナウルには行政上都市は存在せず、従って公的に定められた首都も存在しない。ヤレン地区の人口は2004年現在で1,100人。

政治

→詳細は「ナウルの政治」を参照

内政

議会は一院制で、定員は18、任期は3年である[25][9]。議員の互選で選ばれる大統領が閣僚を指名し組閣する[7][3]。しかし、政策決定は実質的に「地方政治評議会」が担い、内閣は行政執行のみを行うのが実情である[3]。

外交

1999年に国際連合に加盟[3]。国際的にはジョージアの一部とみなされているアブハジア共和国と南オセチア共和国を国家承認している[26]。ナウルは2002年から2005年にかけて中華人民共和国と国交を結んでいたが、その後台湾と国交を結び、中華人民共和国とは国交を断絶していた。また2024年1月15日には国家と国民にとっての最善の利益を考えて中華民国(台湾)と断交し、中華人民共和国の国家承認を行うと発表した[27]。台湾との断交は二回目である[28]

Remove ads

軍事

経済

→詳細は「ナウルの経済」を参照

伝統的にナウルの人々はココヤシ、タコノキの栽培と漁労による生計経済を営んでいたが、リン鉱石が発見されて以降は経済が激変する[3]。ナウルの経済は長い間リン鉱石の採掘に支えられてきたが[25]、その枯渇と海外資産の喪失により1990年代後半から破綻状態となった[7]。しかし2004年からの改革によって状況は多少改善されている[7]。

鉱業

→詳細は「ナウルにおけるリン鉱石の採掘」を参照

リン鉱石の採掘は1907年に開始された[10][14]。一度は枯渇したものの、2次採掘(リン鉱石の二次層の採掘)が開始されたことで収入は増加基調にある[20]。二次採掘は30年から40年行えると推測されている[31]。

ナウルのリン鉱石は、鳥の糞と死骸が混ざりあったグアノが島の土壌やサンゴ礁と混ざりあったことで時間の経過とともに形成されたという[32]。

通信

→詳細は「ナウルの通信」を参照

政府が週刊紙"Nauru Post"と隔週紙"Bulletin"をナウル語および英語で発行しているほか、海外の新聞も広く購読されている[33]。

固定電話の契約数は2009年時点で1,900件、携帯電話の契約数は2016年時点で9,900件[24]。

国営のラジオ・ナウルがナウル語と英語で放送されており、ラジオの台数は1994年時点で6,000台[33]。

インターネット利用率は2011年時点で54.0%[24]であるが、ITインフラが脆弱なため政府公式サイトに接続できないこともあり、職員はGmailなど民間のサービスを業務に使用している[34]。また、通信機器の故障によって国ごと音信不通になったことがある[35]。

交通

→詳細は「ナウルの交通」を参照

国内

国外

国外との交通は長らく海運に依存し、輸出入を行っていた[10]。国営のナウル太平洋海運は3隻の商船を所有している[10]。

空路は国営のナウル航空がナウル国際空港を拠点に運航している。かつては鹿児島や那覇を含む太平洋各地の都市に就航していたものの、リン鉱石による収入が減少したことなどで運航は縮小されている。日本への定期便は1972年に開設され、グアム島経由で鹿児島と那覇に乗り入れていたが、1988年に休止され、その後廃止された[10]。

国民

人口

2025年時点で人口は1.2万人。[37]

人種

ナウル人が全体の96%を占め、その他はキリバスとツバルの出稼ぎ移民、中国人、欧米人から構成される[3]。1990年代ごろまでは住民の4割程度が外国人労働者で、その後、リン鉱石採掘の縮小に伴って激減した[7]。ナウル人は海岸部の伝統的な集落に住み、キリバス人、ツバル人、中国人は採掘場付近に住む[38]。

ナウル人の民族的な起源にはミクロネシア系、メラネシア系、ポリネシア系があり、ポリネシア系が最も近いとされる[10]。ナウル人は伝統的に12の母系的血縁集団に分かれているが、血縁関係や相続には父系的な特徴も見られる[10]。

言語

主要言語はナウル語と英語である[6][7]。ナウル人のほとんどはナウル語と英語を話すことができる。日常会話ではナウル語が使われ[10]、教育や行政、ビジネスでは英語が広く使われている[10]。

宗教

19世紀からキリスト教が広まった[10]。国民の大部分はキリスト教徒であり、49%がプロテスタント、24%がカトリックである[3]。

健康

2013年時点の平均寿命は79.0歳[24]。

Remove ads

文化

→詳細は「ナウルの文化」を参照

スポーツ

→詳細は「ナウルのスポーツ」を参照

オーストラリアの影響でオージーフットボールが盛んであり、ナウルの国内リーグも存在している。スタジアムは経済的に繁栄していたころに建設された、サッカー兼用スタジアムであるリンクベルト・オーバルを主に利用している。

→「ナウルのサッカー」も参照

サッカーナウル代表は1994年10月2日に、デニゴムドゥ地区でソロモン諸島代表と1度だけ国際Aマッチ(親善試合)を行っており、2-1で勝利している。それ以降2022年現在に至るまで、代表チームは試合を行なっていない。

祝祭日

Remove ads

日本との関係

→詳細は「日本とナウルの関係」を参照

SNS上の日本語向け観光プロモーションの一環として、ナウル共和国政府観光局日本事務所による日本語の公式Twitterアカウント[41]が2020年10月1日に開設され、1週間でフォロワー数は2万人超[42]、2025年5月18日時点で約52万人となっている。また、2021年8月にはナウル共和国政府観光局日本事務所の公式グッズを取り扱うオンラインショップ「ナウル屋」[43]の公式Twitterアカウントも開設され、「ナウル日本友好バッジ」などを始めとする商品の広告を行っている。

鳥取県との関係

2021年2月、ナウル共和国政府観光局日本事務所は鳥取県知事の平井伸治のキャッチフレーズである「スタバはないけどスナバはある」を無断で借用し、公式Twitterで発信をした[44][45]。後日、平井は知事定例記者会見にて、「使用許諾を与えたい」とコメントを出している[46]。また、 鳥取砂丘観光の振興につなげようと「すなうる」の新たなダジャレを考案し、売り込むためにすナウル共和国連合の設立をナウル共和国に提案した[44][46]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads