トップQs

タイムライン

チャット

視点

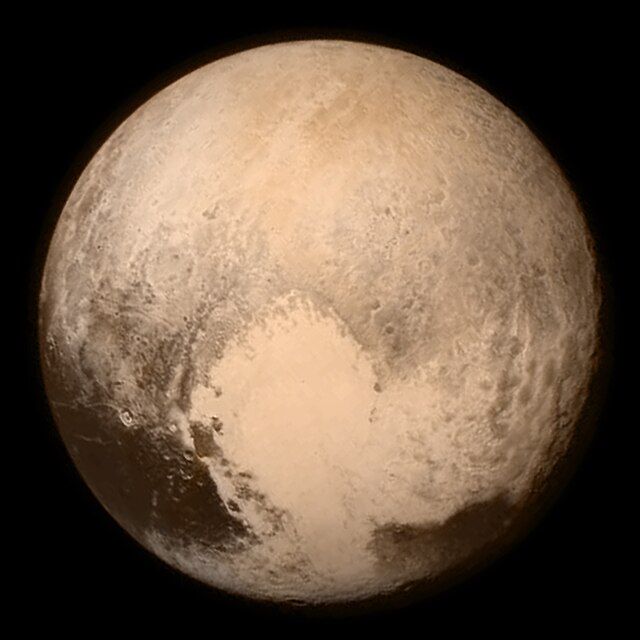

ニュー・ホライズンズ

NASAが2006年に打上げた、人類初の冥王星を含む太陽系外縁天体探査を行うための無人探査機 ウィキペディアから

Remove ads

ニュー・ホライズンズ(英語、New Horizons)は、アメリカ航空宇宙局 (NASA) が2006年に打上げた、人類初の冥王星を含む太陽系外縁天体[注 1]探査を行うための無人探査機である。

この記事は英語版、ドイツ語版、ロシア語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2022年2月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

Remove ads

概要

要約

視点

ニュー・ホライズンズ打上げ費用は、ロケット製造費、施設利用費、装置開発経費およびミッション全体の人件費を含み、約7億ドル(日本円で約800億円)である。ジョンズ・ホプキンズ大学応用物理研究所のミッションチームが管制を行っている。

地球での打上げ時の探査機本体の質量は、推進剤77 kg含め、465 kgであった。本体を軽量にして、生じたロケットの推力余裕は、探査機航行速度向上に充てられた。打上げ直後の対地球速度は約16(km/s)を超え、これは歴代の探査機の中で最高速度である[1]。発射後9時間で月の軌道(地球より約38万 km)を通過し、13ヵ月後に木星をスイングバイした。月軌道および木星までの所要期間は、史上最短である。

太陽系外縁天体近傍は太陽から遠いために、光が弱くて太陽電池を使用出来ないため、原子力電池を搭載している[2]。また、冥王星軌道からの通信速度は、僅か800 bps弱に過ぎないため、64 Gbit(8 GB)相当のフラッシュメモリを搭載し[注 2]、冥王星探査で取得したデータはメモリに蓄積してから、長期間掛けて地球へ送信する[注 3]。

ミッション用機器の他、星条旗、公募した43万人の名前が記録されたCD-ROM、史上初の民間宇宙船スペースシップワンの機体の一部だったカーボンファイバーの破片、冥王星を発見したクライド・トンボーの遺灰が搭載された。遺灰の搭載については、打上げ後に公表された。また、2014年には「New Horizons Message Initiative」が結成された。人類からエイリアンへ向けたデジタル・メッセージを公募して、全ての任務完了後のニュー・ホライズンズへ送信する計画である[3]。

当初、打上げは2006年1月11日(EST)の予定だったが、ロケット本体の点検や天候不順などで再三延期された[注 4]。

この探査機の打上げ機のアトラスVは、初段に固体ロケットブースターAJ-60Aを5基付けた、同機によって実施された打上げとしては最大の構成である「551」による打上げの最初の事例である[注 5]。

前述のような多数のブースターと軽いペイロードのために、第2段のセントールすら地球の重力圏から脱出して、小惑星帯に遠日点を持つ人工惑星となった。更に、最終段である第3段のスター48ロケットモーターは、冥王星軌道の外側へと飛んでゆく軌道に入った。

冥王星軌道を通過後のニュー・ホライズンズにより、さらにエッジワース・カイパーベルト内の別の太陽系外縁天体を探査することが計画されている。目標に出来得る天体は、日本のすばる望遠鏡も参加して打上げ後も捜索が行われ[4]、複数の候補が挙げられた。2015年8月28日に、観測候補として2014 MU69が選ばれたと発表された[5]。

2014 MU69はウルティマ・トゥーレという愛称が付けられ、ニュー・ホライズンズは2019年1月1日に最接近し、近接探査した[6]。これにより同天体は赤い雪ダルマのような形状が確認され、接触二重小惑星であることを明らかとした。 その後、2019年11月8日になって国際天文学連合(IAU)の小惑星センターが「2014 MU69」の固有名を「アロコス」(Arrokoth)と決定した旨を公表した。

Remove ads

日程

- 2006年

- 1月19日19時00分 (UTC) / 14時00分 (EST) / 20日4時00分 (JST):フロリダ州のケネディ宇宙センターに隣接するケープカナベラル空軍基地第41番発射台から、ロッキード・マーティン社製アトラスV型ロケットで打上げ。

- 1月28日:軌道修正。

- 1月30日:軌道修正。

- 3月10日:軌道修正。対太陽速度(以下同じ)37.5 km/s。

- 4月7日10時00分(UTC、以下同じ)頃:火星軌道を通過。

- 6月:メインベルトの小惑星帯に突入。

- 6月13日4時05分:小惑星 (132524) APL[注 6]に101,867 kmまで接近。11日から13日にかけて撮影を行った。27 km/s。

- 9月21日11時9分:LORRI(望遠カメラ)で初めて冥王星を撮影。

- 2007年

- 2008年6月8日:土星軌道を通過。

- 2009年12月29日:地球と探査機の距離が24億6300万 kmに達し、冥王星までの中間点を通過した。以降は探査機から見ると地球より冥王星の方が近い[8]。

- 2010年3月8日:ケンタウルス族の小惑星 (83982) クラントルに接近。接近前後で、一部の観測装置を再試験。

- 2011年3月18日:天王星軌道通過。

- 2014年

冥王星探査の詳細

- 2015年

- 1月15日:冥王星観測を開始したと発表[10]。

- 2月5日:1月25日に撮影した冥王星とカロンの画像を公開[11]。

- 2月14日:冥王星探査開始。

- 4月後半:この頃には、冥王星へ接近したため、画像の画質がハッブル宇宙望遠鏡による最良の物と同等にまで向上。

- 6月初旬:全ての観測機器を常時観測体制に変更。

- 7月4日:通信途絶が発生し、回復後も一部の機器しか動作しない状態(セーフモード)に陥った[12]。

- 7月7日:セーフモード状態より復旧、通常の観測を再開。

- 7月14日:11時47分に冥王星をフライバイ(接近通過)し、冥王星と衛星カロンを撮影[13]。最接近時の距離は13,695 kmで、カロンの公転軌道の内側を通過した。その際の速度は、14 km/s。

- 2016年1月まで:冥王星とその衛星群を観測。

- 2016年

太陽系外縁天体の探査

Remove ads

搭載機器

- ニュー・ホライズンズを制御する、放射線対策が施されたMIPS R3000系の組み込み用チップ。12MHz動作のものが搭載されている[19]

- Alice

- 冥王星の大気の組成と構造を調べる紫外線イメージングスペクトロメーター(多波長撮像装置)。

- Ralph

- マルチスペクトルカメラ(モノクロとカラーの可視光カメラ)。

- REX (Radio Science Experiment)

- 探査機の通信システムと一体の実験装置で、冥王星とカロンの大気の温度・圧力・密度・温度を測定する。

- 探査機のわずかな軌道変化を測定して、冥王星、カロン(うまくいけば別の太陽系外縁天体も)の質量を求める。また、冥王星とカロンによる地球の蝕(地球からの電波が遮られる現象)の時刻を測定する(これから、冥王星とカロンの正確な大きさがわかる)。

- LORRI (Long Range Reconnaissance Imager)

- モノクロ望遠カメラ。

- SWAP (Solar Wind at Pluto)

- 太陽風と冥王星の大気との相互作用を調べる。

- PEPSSI(ペプシ, Pluto Energetic Particle Spectrometer Science Investigation)

- 粒子線観測器。冥王星から宇宙空間に逃げ出した大気物質を測定する。

- ヴェネチア・バーニー学生微粒子計数器(ヴェネチア (Venetia), Venetia Burney Student Dust Counter, VBSDC)

- 彗星、小惑星、外縁天体同士が衝突して出る、微細な塵粒子の個数・速度・質量を計測する。コロラド大学の学生達によって設計・製作された。名称は、1930年、"Pluto"(冥王星の原語)という名を提案したイギリス人女性、ヴェネチア・バーニー(Venetia Burney, 1919年 - 2009年)にちなんで、打ち上げ後に命名された[注 7]。

ニュー・ホライズンズ・キッズ

ミッションチームは2007年1月、「ニュー・ホライズンズ・キッズ (NHKs)」と称するEducation and Public Outreach[訳語疑問点]プログラムを開始した。これはニュー・ホライズンズが打ち上げられた2006年1月19日に産まれた子供と、その日に10歳の誕生日を迎えた子供をそれぞれ4 - 6人、合わせて10 - 12人選び、「キッズ」達の成長を2016年まで見守り続けようという計画である[20]。

ニュー・ホライズンズ2号

ニュー・ホライズンズが打上げられる前に、原子力電池の出力不足で冥王星フライバイ後に予定されている太陽系外縁天体の探査に支障が生じる可能性があったため、計画主任のアラン・スターンらがバックアップ機としてニュー・ホライズンズ2号 (New Horizons 2) の製作と打上げを提案した。これは木星と天王星をフライバイして外縁天体 (47171) 1999 TC36の探査を目指す計画だったが、そのためには2009年中頃までに打上げなければならなかった[21][22]。

画像

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads