トップQs

タイムライン

チャット

視点

ヒ81船団

ウィキペディアから

Remove ads

ヒ81船団(ヒ81せんだん)は、第二次世界大戦における太平洋戦争後期の1944年11月-12月に、日本列島からシンガポールにむけて航海した、日本の護送船団である。

Remove ads

概要

ヒ81船団は、太平洋戦争後期の1944年(昭和19年)11月中旬に編成された高速タンカー船団(北九州の門司発、シンガポール行き)[1]。ヒ81船団は従来の石油輸送任務に加え[2]、10月中旬以降のフィリピンの戦いに於けるレイテ島地上戦に投入予定の日本陸軍第23師団を輸送する任務も負っていた[3]。 このため第23師団を乗せた軍隊輸送船が同行していた[4]。ヒ81船団は全船が優秀輸送船で、護衛部隊には小型空母(護衛空母)1隻も含む強力な編成だったが[5]、アメリカ海軍潜水艦複数隻の襲撃で陸軍特殊船2隻(あきつ丸〈11月15日〉、摩耶山丸〈17日〉)と護衛空母1隻(神鷹〈11月17日〉)が沈没し[6]、6000人以上が戦死した。乗船中の第23師団は戦力が大きく低下し[4]、その後のルソン島の戦いに影響を与えた。

背景

→「ヒ船団」も参照

太平洋戦争後半の日本は、占領下にあるオランダ領東インドの油田から重要資源である石油を本土に運ぶため、シンガポールと門司の間でヒ船団と称する大型高速タンカー主体の専用護送船団を運航していた。ヒ船団は、シンガポールへの往路には奇数、門司へ帰る復路には偶数の船団番号が付されており、ヒ81船団は通算81番目(往路41番目)のヒ船団を意味する[注釈 2]。1944年(昭和19年)後半のヒ船団は、アメリカ潜水艦による通商破壊に対抗するため、船団を大規模化し護衛に空母まで使用していた。しかし本船団の3か月前に空母大鷹護衛のヒ71船団が大損害を受けたように[7]、万全の防御とは言えなかった。

ヒ81船団には、本来のタンカーにくわえてフィリピン方面に向かう軍隊輸送船も加入していた[8]。1944年(昭和19年)10月17日以降、アメリカ軍がレイテ島周辺に上陸してレイテ島の戦いが生起する[9]。当時、日本軍はレイテ島決戦を企図して同島へ増援輸送作戦を決行しており(多号作戦)[10]、フィリピンの防衛強化は緊急性があった[11]。 だが戦況の悪化にともないフィリピン現地の第14方面軍(司令官山下奉文陸軍大将)[12]や南方軍(総司令官寺内寿一元帥陸軍大将)はルソン島地上決戦を志向し(レイテ決戦断念)[13]、内地の大本営はレイテ決戦の意志を固めるなど、作戦方針の違いが顕在化しはじめた[14]。

ヒ81船団に乗船したのは、関東軍から抽出されてルソン島防衛に向かう第23師団(通称号:旭兵団)が主力である[8]。同師団はノモンハン事件で壊滅した後に、優良装備で再建された精鋭部隊だった[15][16]。第23師団は10月23日附で第10方面軍戦闘序列に編入され、朝鮮半島南部で乗船準備をすすめた[17]。つづいて昭和天皇の裁可を得て、11月4日附で第14方面軍戦闘序列に編入された[17]。11月8日には独立野砲兵第十三大隊を第23師団編合に編入し、戦力を強化した[17]。 第23師団は11月24日のレイテ島突入を予定していた[18]。 ほかには、特攻兵器である四式肉薄攻撃艇を装備した海上挺進第20戦隊もヒ81船団(あきつ丸乗船)[注釈 3]でフィリピンに向かうことになった[8]。これら重要部隊の輸送のため、通常の貨物船ではなく揚陸艦である陸軍特殊船が4隻(あきつ丸、神洲丸[21]、摩耶山丸、吉備津丸)も集められた[8][22]。

対するアメリカ海軍は、潜水艦3隻から成るウルフパックを投入し、日本の資源船団や軍隊輸送船団を盛んに攻撃していた[6]。アメリカ潜水艦は、暗号解読情報などに基づいて日本の船団の行動を知らされ、待ち伏せ攻撃を行っていた。

Remove ads

航海の経過

要約

視点

ヒ81船団は、伊万里湾に集結して編成を整えた[6]。加入船は、海軍特設給油船を含む大型高速タンカー5隻と、フィリピン行きで途中まで同行の陸軍特殊船4隻、元特設水上機母艦である海軍特設運送艦聖川丸の計10隻で、この時点では最高級の優秀船ばかりだった[25]。 護衛部隊は、軽空母「神鷹」のほか松型駆逐艦樫と海防艦5隻(対馬、択捉、大東、昭南、久米)[注釈 4]で構成されていた[1][15]。これが5回目(3往復目)の護衛任務となる神鷹(艦長石井藝江海軍少将)は[注釈 5]、対潜警戒用に九七式艦上攻撃機14機を搭載していた[1]。船団の指揮は、第8護衛船団司令部(司令官:佐藤勉海軍少将)が担当する[28]。佐藤少将は聖川丸に将旗を掲げた[1]。

11月14日朝、ヒ81船団は伊万里湾を出港した[20]。当初の計画では対馬海峡を横断して済州島を回り込み、経由地である澎湖諸島の馬公に向けて航行する予定であった。しかし、敵潜水艦の無線電話と思われる交信電波が多数傍受されたため、対馬海峡途中から引き返し、14日夜は五島列島北端に避難して碇泊した。翌11月15日、船団は3列縦隊を組んだ厳戒態勢で航行を再開し、「神鷹」の搭載機が昼間は常時2機ずつ船団上空を警戒飛行するなど厳重な警戒を行った[29]。

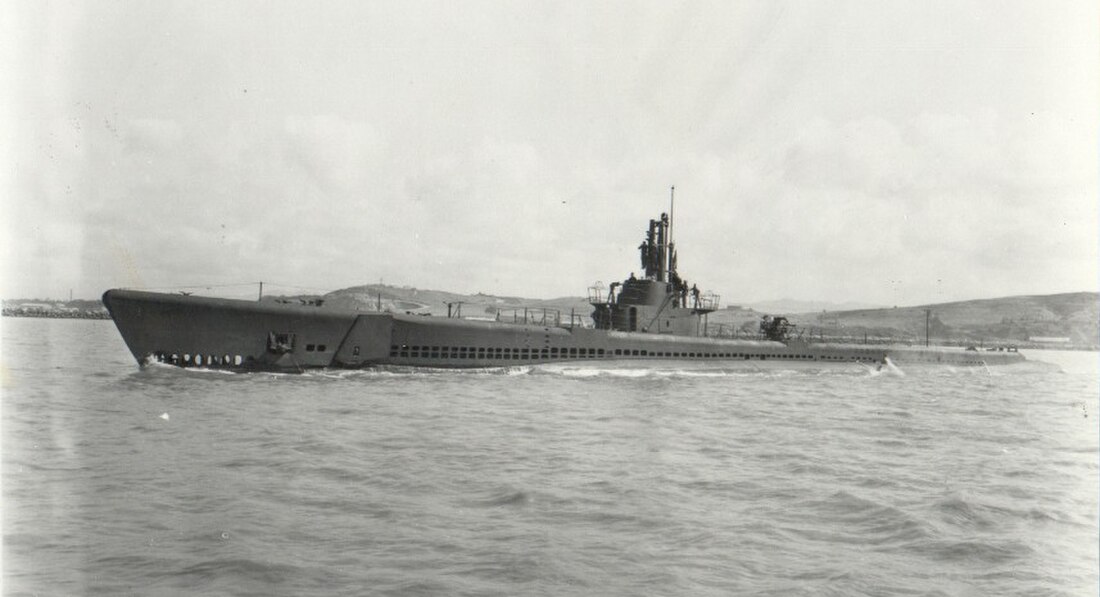

一方、アメリカ海軍はクイーンフィッシュ艦長のチャールズ・E・ラフリン少佐率いるウルフパックウルフパック「ラフリンズ・ルーパーズ」、ウルフパック「いたずらっ子」の合計6隻が船団の進路上を哨戒していた。

同日正午前、済州島東方110km付近に差し掛かったところで、陸軍特殊船あきつ丸(日本海運:9186総トン、部隊約2000名、馬450匹)が[3][15]、アメリカ潜水艦クイーンフィッシュの魚雷攻撃を受けてしまった[29][30]。弾薬庫やボイラーの誘爆により、わずか数分で転覆・沈没した[20]。駒宮真七郎によれば、第23師団歩兵第64連隊関係者(中井春一聯隊長含む)など乗船者2576人のうち2000名以上が死亡した[22][注釈 6][注釈 7]。

あきつ丸の生存者は「樫」に救助された[32]。ヒ81船団部隊は朝鮮半島南岸へと北寄りに針路を変え[15]、爆雷を威嚇投下しつつ退避した[29]。夜を徹して航行した船団は、16日未明に巨文島にたどり着き、様子をうかがってから済州島に移動と、島嶼を利用しながら前進した[6][注釈 8]。

11月17日朝[15]、ヒ81船団は次の仮泊地である舟山列島の泗礁山泊地(en)に向けて出航した。日中は一見何事もなく経過したが、実際には、アメリカ潜水艦と中国大陸から飛来したアメリカ海軍の哨戒機によって、船団は再び発見されていた。輸送船の煙突から出た黒煙(機関の不完全燃焼による)が[33]、発見の原因になったとも言われる[34]。アメリカ潜水艦群は、対潜哨戒機が着艦を余儀なくされる日没を待って襲撃行動を開始した[35]。 同日午後6時30分頃、陸軍特殊船摩耶山丸(三井船舶:9433総トン)が被雷して轟沈した(沈没まで約10分)[15][29]。これは、アメリカ潜水艦ピクーダの攻撃であった[30][29]。駒宮真七郎によれば、乗船中の第23師団司令部と歩兵第72連隊その他約4500人中3187人が戦死した[22][注釈 9]。大内健二によると戦死者数は3437人で、太平洋戦争中の日本輸送船の犠牲者数としては富山丸に次ぐ第4位の惨事であった[36][注釈 7]。護衛の海防艦昭南が爆雷で応戦し、敵潜水艦撃沈確実と報告したが[37]、実際にはピクーダに損害はなかった。

摩耶山丸の沈没から5時間後の17日午後11時頃、今度は神鷹がアメリカ潜水艦スペードフィッシュに雷撃された[38][39]。神鷹には魚雷4本が命中する[35]。航空用ガソリンタンクが破損して炎上し[40]、爆発を繰り返しながら30分後に沈没した[6]。ガソリンが海面に燃え広がったため生存者は少なく、乗員1160人中1100人が戦死した(生存者60名)[41]。日本側の護衛艦は必死に対潜攻撃を行い、18日午前3時13分には海防艦対馬[37]が敵潜水艦撃沈確実を報じたが[42]、該当するアメリカ潜水艦の喪失記録は無い[3]。なお、スペードフィッシュは陸軍特種船神州丸を損傷させたとも主張している[30]。

生き残った輸送船は、潜水艦の行動の難しい水深の浅い沿岸部をたどり、18日夕刻になんとか泗礁山泊地に逃げ込んだ。救助と対潜攻撃を終えた護衛艦が追いつくのを待ち、21日朝にヒ81船団は澎湖諸島の馬公へ向けて再出発した[40]。潜水艦を警戒して、水深の浅い海域を選んで航行を続けた。

11月25日正午に澎湖諸島東方で、陸軍特殊船2隻(神州丸、吉備津丸)[40]と海軍特設運送艦聖川丸、海防艦2隻(大東、対馬)が分離した。分離した陸軍船団は26日[注釈 10]に無事に高雄に到着した[43]。その後、陸軍特殊船2隻(神州丸、吉備津丸)[43]は高雄発マニラ行きタマ33船団を編成し、海防艦4隻と掃海艇1隻を追加した護衛部隊7隻を伴って30日に出航する。空襲回避のため目的地をマニラからサンフェルナンドに変更[44]、12月2日に同地へ到着した[43][45]。

タンカー5隻・護衛艦4隻となったヒ81船団は、11月25日に経由地の馬公に入港した。故障したタンカーのみりい丸を同地で分離し、護衛にミ27船団(後述)の生き残りなど海防艦2隻を加えて27日に出港、南シナ海を通って12月4日にシンガポールに到着した。

Remove ads

結果と影響

要約

視点

ヒ81船団の石油積み取りと並ぶ目的だったフィリピンへの増援部隊輸送は、半数を失う結果となった[46]。第23師団は、師団長こそ生還したものの参謀長・参謀2名・高級副官・各部長海没[46]。歩兵第64連隊は連隊長中井春一中佐以下1300名が戦死[46]。歩兵第72連隊は第2大隊が大隊長以下750名戦死[46]。野砲兵第17連隊は、聯大隊本部、段列、第二中隊海没[46]。同師団には別便のミ29船団で輸送中の分があったが、こちらでも特科部隊の一部が乗った貨客船はわい丸がアメリカ潜水艦シーデビルの雷撃で撃沈され全員戦死している[47]。第23師団は戦う前から大幅な戦力低下をきたし[4]、補充がままならないうちに1945年(昭和20年)1月のアメリカ軍ルソン島上陸を迎えて苦戦することになる。 第23師団の大損害は大本営に衝撃を与え[4]、フィリピン方面の戦いに改めて「異状の努力を傾けて」臨むことになった[16][48]。

もう一方の目的の石油積み取りに関しては、無事にシンガポールへ到着したタンカー4隻のうち東亜丸を除く3隻は、別のタンカー2隻を加えて復路のヒ82船団を編成した。同じくヒ81船団から折り返しの海防艦択捉以下6隻(択捉、昭南、久米、第9号海防艦、第19号海防艦、駆逐艦潮)の護衛で、ガソリンを満載して12月12日にシンガポールを発ったが、途中でアメリカ潜水艦により3隻のタンカーが撃沈され、翌年1月9日に日本に着いたタンカーは5隻中で1隻だけであった[注釈 11]。

なお、ヒ81船団の6日前に出港した門司発高雄経由マニラ行きのモマ07船団(輸送船11隻、護衛艦5隻)もヒ81船団を襲ったのと同じアメリカ潜水艦群に捕捉され、輸送船3隻を撃沈され、輸送船1隻が損傷した。同船団は19日に途中の高雄で解散となってしまった。同船団を襲った潜水艦は神鷹を沈めたスペードフィッシュやあきつ丸を沈めたクイーンフィッシュ、ピートであった。 また、門司発・高雄経由・ミリ行きのミ27船団(輸送船10隻・護衛艦5隻)が、ヒ81船団から1日後れで同じ航路をたどっていたため、11月17日夜に済州島西方でアメリカ潜水艦群に捕捉され、輸送船4隻を撃沈された。同船団は、26日に途中の高雄で解散となってしまった[50]。同船団を襲った潜水艦は神鷹を沈めたスペードフィッシュや摩耶山丸を沈めたピクーダ、サンフィッシュ、ピートで、ヒ81船団の巻き添えを食った形であった[30]。2個の船団が同じ航路を採ったのは、黄海に設置された日本海軍の防御機雷堰を利用して航行しようとしたためだとも言われる[25]。ヒ81船団護衛に途中加入の第61号海防艦は、ミ27船団の生き残りであった。

Remove ads

編制

ヒ81船団

アメリカ潜水艦部隊

注釈

- ヒ20船団など欠航となった便があるため、実際の運航順は通算81番目や往路41番目ではない。

- 『戦史叢書(第41巻)』470頁では秋津丸沈没による戦死者を2373名とする。

- 『戦史叢書(第41巻)』470頁では、摩耶山丸の陸軍兵は2295名と軍馬他、師団長西山福太郎陸軍中将含め人員約900名救助とする。

- 『戦史叢書(第41巻)』503頁では、神州丸の高雄到着は28日とする。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads