トップQs

タイムライン

チャット

視点

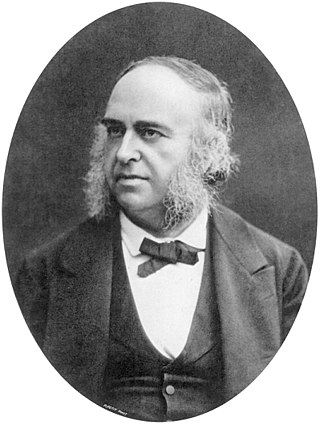

ピエール・ポール・ブローカ

ウィキペディアから

Remove ads

ピエール・ポール・ブローカ(仏: Pierre Paul Broca、1824年6月28日 – 1880年7月9日)は、フランスの内科医、外科医、解剖学者、人類学者。ジロンド県サント=フォア=ラ=グランド出身。彼に因んで名づけられた前頭葉中の一領域ブローカ野の研究で最も知られる。ブローカ野は発話能力を司る。失語症を患った患者が大脳皮質左前部の特定の領域に障害を有していたことが彼の研究により明らかになった。これは脳機能が局在していることの最初の解剖学的証明である。ブローカの研究は形質人類学の発展にも資するところがあり、人体測定学を発展させた[1]。

Remove ads

生涯

要約

視点

ピエール・ポール・ブローカは、町医者で一時は外科医としてナポレオンに仕えていたバンジャマン・ブローカの息子として、フランスジロンド県サント=フォア=ラ=グランドで1824年6月28日に生まれた。ブローカの母はプロテスタントの説教師の娘であった。ブローカは故郷の町で初等教育を受け、16歳で学士号を授与された。彼はパリの医学校に17歳で入学して20歳で卒業したが、当時医学を学ぶ人々は早くとも20歳ごろに医学を学び始めるのが通例であった[2]。

卒業後彼は、最初にHôpital du Midiで泌尿器科医・皮膚科医のフィリップ・リコール(1800年-1889年)、1843年にBicêtreでフランソワ・ルーレ(1797年-1851年)というように豊富なインターンシップを経た。1844年には偉大な解剖学者・外科医ピエール・ニコラス・ジェルディ(1797年-1856年)の下でインターンを受けることができた。ジェルディの下で過ごして2年後、ブローカは彼の助手となった[2]。

1848年には、ブローカはチャールズ・ダーウィンの理論に同調する自由思想家の協会を設立した。ブローカは非常に進化の思想全般に感化されており、「私は堕落したアダムの子であるよりもむしろ変異した類人猿でありたい[2][3]」と、ある時宣言した。

このため彼と教会との間で摩擦が生じ、教会から若者を退廃させる破壊的な唯物論者とみなされた。彼は生涯を通じて教会から敵意を持たれ、教会の権威との間に直接・間接に無数の対立が生じた[2]。

1848年には、ブローカはパリ大学医学部の解剖係となったが、これは史上最年少でのこの職務への就任であった。彼は解剖学会の書記にも就任した。1849年には、彼は医学博士号を授与された。1859年に、エティエンヌ・ユジェーヌ・アザム、シャルル・ピエール・デノンヴィリエ、フランソワ・アンティム・ユジェーヌ・フォラン、そしてアルフレー・アルマン・ルイ・マリー・ヴェルポーらとともに、ヨーロッパで初めて催眠術を外科的麻酔として用いた実験を行った[2]。

1853年にはブローカはPRAGとなり、病院の外科医に就任した。1867年には医学部の外面病理学教室の座長となり、その2年後には臨床外科の教授となった。1868年には国民医学アカデミーのメンバーとなり、臨床外科教室の座長にもなった。この後彼は死ぬまでこの地位にあった。彼はHôpital St. Antoine、Hôpital de la Salpêtrière、the Hôtel des Clinques、Hôpital Neckerといった病院に勤めた[2]。

医学的活動と並行して、ブローカは人類学に対する関心をも追求した。1859年、彼はパリ人類学会を創設した。彼は1862年以降この学会の書記の任に就いた。さらに彼は、1872年には『Revue d'anthropologie』誌を創刊して1876年には人類学学校を創設した[4]。教会はフランスにおける人類学の発展に反対し、1876年には人類学学校における教授をやめさせようというキャンペーンを行った[1][2]。

ポール・ブローカは晩年には元老院の終身議員に選ばれた。彼はアカデミー・フランセーズの会員にもなり、その他フランスおよび海外の多くの学術機関から名誉学位を授与された[2]。

ブローカは1880年7月9日に脳出血により56歳で死んだ[1]。彼の2人の子供はいずれも医科学の教授として有名になった[2]。

Remove ads

研究

要約

視点

ブローカの初期の科学的研究は骨および軟骨の組織学を対象としていたが、腫瘍病理、動脈瘤の療法、乳児死亡率なども研究していた。彼が最も関心を持っていたことの1つは脳の比較解剖学であった。彼は神経解剖学者として、大脳辺縁系および嗅脳の理解に大きく貢献した。嗅覚は彼にとって動物性の現われであった。彼は当時のフランスで変異(仏:Transformisme)として知られた生物の進化に関して広範に著述した(この語は当時英語でも用いられたが今日ではどの言語でもほとんど用いられない[2])。

その後半生において、ブローカは公衆衛生及び公教育に関する著述を行った。彼は貧困者の公衆衛生に関する議論に関わり、Assistance Publiqueにおける重要人物となった。彼は婦人教育や婦人教育の教会からの分離をも唱道した。婦人教育の管理を続けようとした有名なローマ・カトリックのオルレアン司教フェリックス・ドゥパンループ(1802年-1878年)に対して彼は反対したのである[2]。

ブローカが専門知識を有した主な領域の1つは脳の比較解剖学である。言語能力の局在に関する彼の研究によって、脳機能の左右分化という全く新しい研究が導かれた[2]。

音声研究

ブローカは、脳の前頭葉腹後側に位置する発声を司る領域(今日ではブローカ野として知られる)の発見で最も有名である。彼は失語症患者(脳に傷害を受けたことで発話・言語能力に障害を有する人)の研究によってこの発見にたどり着いた[5]。

ブローカはこの研究を知性的攻撃とそれに続く挑戦から始めた。まず、フランツ・ヨゼフ・ガル(1758年-1828年)が非常に有名な骨相学の理論と脳機能局在論を唱えたがピエール・フルーラン(1794年-1867年)に反論された。彼は脳の様々な領域を慎重に切除する実験を行い、ガルの仮説を反証したと主張した。それに対してガルのかつての弟子ジャン=バティスト・ブイヨー(1796年-1881年)が脳機能局在説(特に言語中枢に関して)を護持し続けたが最終的には骨相学の学説の多くを放棄した。ブイヨーは当時の専門家に、言語障害だけが起こった前頭葉損傷の症例を見つけて自分を反駁してみろと挑んだ。彼の義理の息子エルネスト・オーベルタン(1825年-1893年)がこの理論を証明あるいは反証できる患者を捜し、理論を支持する症例をいくつか発見した[5]。

ブローカのパリ人類学会は、オーベルタンを含む何人かの脳解剖学の専門家が加入して、機能局在論争の新たな戦場となった。これら専門家のほとんどはフルーランの主張を支持していたが、オーベルタンは彼らの主張を攻撃する新しい症例を提示し続けた。しかし、オーベルタンではなくブローカこそが最終的に脳機能局在説を確立した[5]。

1861年に、Bicêtre Hospitalにいて21年間進行性の言語障害と麻痺を患っているが理解能力や心的機能には障害のないルボルニュという患者のことをブローカは聞きつけた。彼は「タン」としかはっきり発音できなかったため「タン」とあだ名されていた[5][6]。

その後間もなくルボルニュが死んだため、ブローカは剖検を行った。予想通りルボルニュは大脳左半球の前頭葉に傷害を負っていたとブローカは確定した。ルボルニュの言語障害と自動症がかなり進行していたことから、言語活動に重要な領域は左前頭葉の外側溝に隣接する第三脳回にあると決定される。その後2年間で、ブローカは12以上の症例から、発声能力の局在説を支持する剖検的証拠を発見し続けた[5][6]。

歴史はこの発見をブローカに帰しているが、別のフランスの神経学者マルク・ダックスが先行して同様の知見を得ていた。しかし彼はそれをさらに推し進める機会を得ずにすぐに死んでしまった[要出典]。今日、ブローカの扱った失語症患者のうちの多くの脳がデュピュイトラン博物館に所蔵されており、彼の鋳型のコレクションはデルマー・オルフィラ・ルヴィエール解剖学博物館に所蔵されている。ブローカは1861年にルボルニュのに関する研究を解剖学会の会報で発表した[5][6]。

ブローカ野や、前頭葉の左下側に隣接する領域に傷害を負った患者は臨床的にはしばしば運動性失語(ブローカ失語としても知られる)と診断される。この種の失語症はしばしば発話機能の減損を伴い、感覚性失語(カール・ヴェルニッケに因んでウェルニッケ失語としても知られる)と対比される。感覚性失語は左側頭葉のより後位の傷害という特徴を持ち、しばしば言語理解能力の減損によって特徴づけられる[5][6]。

人類学的研究

ブローカは初めイシドール・ジョフロワ=サン・イレール(1805年-1861年)、アントワーヌ・エティエンヌ・レイノー・オーギュスタン・セレ(1786年-1868年)、ジャン・ルイ・アルマン・ド・キャトルファジェ・ド・ブロー(1810年-1892年)らの著作を通じて人類学に親しみ、すぐに人類学が彼の終生の関心事となった。彼は多くの時間を自身の設立した人類学会ですごし、頭蓋骨や骨を研究した。この点で、ブローカは形質人類学の草分けと言える。彼は様々な種類の計測器具(頭骨計測器)や測定基準を新しく作り出して頭骨人体測定学を発展させた[2]。

ブローカは霊長類の比較解剖学にも大きく貢献した。彼は脳の解剖学的特徴と、知性のような心的能力との関係に関心を抱いた。彼は多くの同時代人と同様に、人間の知的性質は脳の大きさによって測定できると考えていた[要出典]。

ブローカは一般人類学、形質人類学、民族学、その他の関連分野に関しておよそ223の論文を著した。彼は1859年にパリ人類学会を設立し、1872年に『Revue d'Anthropologie』を創刊し、1876年にパリ人類学校を創設した[要出典]。

Remove ads

ブローカの影響

ブローカ野とブローカ野の傷害により起こることの発見により、言語処理・発話・言語了解に関する理解に革命が起きた。ブローカはルボルニュおよび彼に続く12の症例によって科学的に問題を解決したことで、機能局在論争において主導的な役割を果たした。彼の研究により他の人々が他の様々な機能の局在を、特にウェルニッケ野を発見した[要出典]。

ブローカ野に障害が起きると吃音症や発話失行といった他の言語障害が併発することが新たな研究により示されている。ブローカ野弁蓋部は吃音症患者で健常者より小さいが三角部は健常者と変わらないことが近年の解剖学の神経画像処理の研究によりわかっている[要出典]。

彼は頭蓋学で用いる計測器具を20以上発明してもおり、測定手続きの標準化を促進した[2]。

公刊物

- Broca, Paul. 1849. De la propagation de l’inflammation – Quelques propositions sur les tumeurs dites cancéreuses. Doctoral dissertation.

- Broca, Paul. 1856. Traité des anévrismes et leur traitement. Paris: Labé & Asselin

- Broca, Paul. 1861. Sur le principe des localisations cérébrales. Bulletin de la Société d"Anthropologie 2: 190–204.

- Broca, Paul. 1861. Perte de la parole, ramollissement chronique et destruction partielle du lobe antérieur gauche. Bulletin de la Société d"Anthropologie 2: 235–38.

- Broca, Paul. 1861. Nouvelle observation d'aphémie produite par une lésion de la moitié postérieure des deuxième et troisième circonvolution frontales gauches. Bulletin de la Société Anatomique 36: 398–407.

- Broca, Paul. 1863. Localisations des fonctions cérébrales. Siège de la faculté du langage articulé. Bulletin de la Société d"Anthropologie 4: 200–208.

- Broca, Paul. 1866. Sur la faculté générale du langage, dans ses rapports avec la faculté du langage articulé. Bulletin de la Société d"Anthropologie deuxième série 1: 377–82.

- Broca, Paul. 1871–1878. Mémoires d'anthropologie, 3 vols. Paris: C. Reinwald,

Remove ads

脚注

文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads