トップQs

タイムライン

チャット

視点

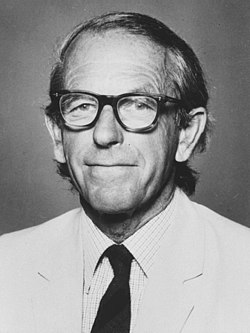

フレデリック・サンガー

イギリスの生化学者(1918-2013) ウィキペディアから

Remove ads

フレデリック・サンガー(Frederick Sanger, OM CH CBE FRS FAA, 1918年8月13日 - 2013年11月19日)は、イギリス・グロスターシャー州レンコム出身の生化学者。ケンブリッジ大学セント・ジョンズ・カレッジ卒業。後、同大学キングス・カレッジ教授。ノーベル化学賞を2度受賞した人物として知られる[5]。1954年王立協会フェロー選出。

Remove ads

研究

タンパク質のアミノ酸配列決定法

→「en:Protein sequencing」も参照

ペプチドの末端アミノ基にジニトロフェニル基を結合させると黄色く着色することを利用し、タンパク質のアミノ酸配列を決定する方法を確立した。この手法を用いてインスリンの一次構造の特定に初めて成功し、タンパク質がアミノ酸の連結したものであることを最終的に確定させた。この功績により、1958年のノーベル化学賞を受賞。

DNAの塩基配列決定法

→「DNAシークエンシング」も参照

1979年に、コロンビア大学よりルイザ・グロス・ホロウィッツ賞をウォルター・ギルバート(1980年ノーベル化学賞共同受賞者)と共に受賞。翌年の1980年には、ジデオキシヌクレオチドを用いたDNAの塩基配列の決定法(ジデオキシ法、こちらもサンガー法と呼ばれることが多い)の発明により、再びノーベル化学賞を受賞した。現在までにノーベル賞を2度受賞した人物は5名おり、うち化学賞を2度受賞したのはサンガーとバリー・シャープレス(2001年と2022年)だけである[7]。

RNAの塩基配列決定法

この節の加筆が望まれています。 |

サンガーは、DNA配列決定法の開発に先立ち、RNA配列決定法の研究に着手した[8]。彼の研究グループは1967年にen:George BrownleeおよびBart Barrellと共に大腸菌5SリボソームRNAの全塩基配列を決定した[9]。この研究もノーベル賞級の業績とされているため、史上初の個人のノーベル賞3度受賞に最も近い人物と言われたこともあった[10]。

Remove ads

受賞歴

- 1951年 コーディー・モーガン賞

- 1958年 ノーベル化学賞

- 1969年 ロイヤル・メダル

- 1971年 ガードナー国際賞

- 1975年 クルーニアン・メダル

- 1977年 コプリ・メダル

- 1979年 ガードナー国際賞(2回目)

- 1979年 ルイザ・グロス・ホロウィッツ賞

- 1979年 アルバート・ラスカー基礎医学研究賞

- 1980年 ノーベル化学賞(2回目)

功績と影響

サンガーの功績を記念し、1992年にウェルカム・トラストの資金提供により「サンガー研究所」が設立された[11]。 同研究所はヒトゲノム計画において全ゲノムの約3分の1を解読し、その成果を公開した[12]。 設立当初から、解読されたゲノムを24時間以内に公開する「バミューダ原則」を主導した[13]。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads