トップQs

タイムライン

チャット

視点

メロドラマ

18世紀後半に西欧で発達した、音楽の伴奏が入る娯楽的な大衆演劇。あまたは現代における、恋愛感情の起伏を誇張した表現がなされる演劇・映画・テレビドラマ。 ウィキペディアから

Remove ads

メロドラマ(英: Melodrama, 仏: Melodrame, 伊: Melodramma, 独: Melodram, 西: Melodrama)は、演劇や映画のジャンルの一つで、一般に感情の起伏を誇張した感傷的な恋愛劇を指す[1]。「メロ」はギリシア語の「メロス(歌)」に由来し、かつて通俗的な芝居がしばしば甘ったるい扇情的な音楽とともに上演されたことからこの名前がある[2]。御都合主義や通俗性から蔑称として用いられることもあるが、映画とテレビドラマでは草創期から現在に到るまで繰り返し作品が作られてきたジャンルである。

歴史

音楽伴奏つきの芝居

「メロドラマ」はギリシア語の「歌(メロス mélos)」と「劇(ドラマ drama)」の合成語で、とくに18世紀のフランスとドイツで上演されていた演劇形態のひとつを意味していた[2]。ジャン=ジャック・ルソーが自作『ピグマリオン』(1766)のなかで、上演に際して音楽の伴奏をともなう形式の芝居を「メロドラム mélodrame」と呼んだのが最初期の例とされている[3]。

誇張されたドラマ

18世紀を通じて欧州全体にこの上演形態が広まるとともに音楽の役割は後退し、観客をひきつけるため、静的な古典劇とは異なる波乱にとんだ筋や台詞が強調されるようになった。とりわけフランスでは当時流行していた暗黒小説に題材をとり、亡霊や妖怪・森の盗賊などが恐怖心をあおるといった筋書きが好んで書かれた[1]。イギリスではトマス・ホールクロフトの『奇蹟の物語[4]』(1802)が最初期のメロドラマ上演例とされる[5]。

多くの場合ドラマは極端に誇張され、愛し合う男女の前にきびしい障害や敵役が現れるというパターンを取った。語り口は道徳的・感傷的で、登場人物はきっぱりと善悪に分けて類型化されていた[1]。そうした物語劇が流行するなか各劇場がこぞって舞台装置や衣装の豪華さを競い、流行はアメリカにも波及する。欧米でさかんに同種の作品が量産され、「メロドラマ」は上演形式を指す言葉から型にはまった通俗的な物語を意味するようになってゆく[1]。

Remove ads

映画におけるメロドラマ

要約

視点

メロドラマの人気

映画が普及し始めたのちもメロドラマの人気は根強く、とくにアメリカではサイレント期からさかんにメロドラマ作品が作られた[6]。中でもD・W・グリフィスの『散り行く花』(1919)や『東への道』 (1920)、『嵐の孤児』(1922)は初期の最も成功したメロドラマとされている[7]。

トーキー時代に入ると、男女の会話を通じて心理の変化を表現する作品が作られるようになり、ジョージ・キューカー『椿姫』(1936)やキング・ヴィダー『ステラ・ダラス』(1937)といった秀作が現れた[8]。

またイギリスでは映画会社ゲインズボロ・ピクチャーズが大量のメロドラマ映画を製作して世界各国で大きな人気を集めたため、ヨーロッパにおけるメロドラマ作品の撮影手法や物語演出の典型とみなされるようになり、「ゲインズボロ・メロドラマ」の呼び名が生まれた[9]。

メロドラマの巨匠サーク

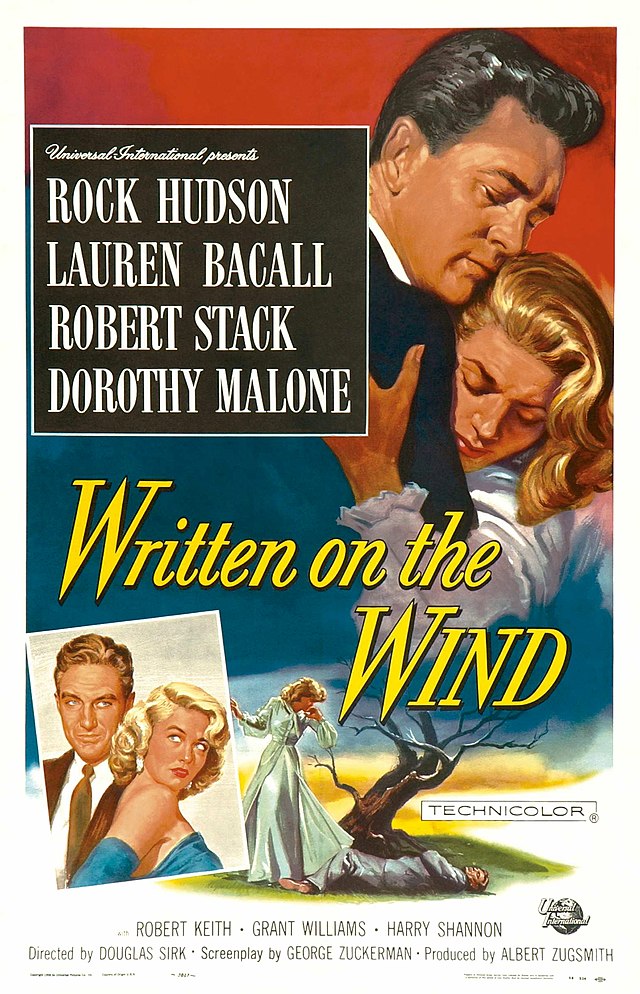

ドイツからハリウッドへ移住した映画監督ダグラス・サークは、1950年代に入ってメロドラマの傑作を多数残した。とりわけ『天はすべて許し給う』(1955)と『風と共に散る』(1956)はカメラの動きやわずかな台詞回しで登場人物の起伏にとんだ心理状況を表現した[10]。こうした特徴は後の映画研究において再評価がすすみ、サークはアメリカのメロドラマ映画を代表する監督の一人と考えられるようになった[11]。

〈被害者意識〉が軸の物語

メロドラマ映画は現代の社会風俗を克明に描く一方で、登場人物は製作者や観客のジェンダー像・社会観を体現する存在でもあるため、映画研究において重要な研究対象となってきた[7]。

サークで頂点に達するアメリカのメロドラマ映画は「被害者意識・犠牲者の立場 (victimhood)」に焦点を合わせている点に大きな特徴があると言われている[12]。登場人物が何かの障害にぶつかり、それを超えられずにもがく姿を軸に物語が展開するのである。そうした障害は経済格差や封建的な偏見など社会全体の圧力として表現され、解決策もさまざまな理由で封じられるため、登場人物たちは壁の前でただ苦しみつづける[13]。こうした状況下の心の動きを映像で表現しようとする過程で、ハリウッド映画はさまざまな表現手法を獲得することになった[12]。

アメリカ映画では現在でもさかんにメロドラマ作品が作られているほか、映画監督のトッド・ヘインズがダグラス・サークのメロドラマ作品群を詳細に分析、カメラワークや構図を意図的に模倣した『エデンより彼方に』(2002) を製作するなど、メロドラマ映画は新たな創作の着想源でありつづけている[14]。

代表的なメロドラマ映画

「メロドラマ」は学術的な定義がさだまった用語ではなく、何をメロドラマに数えるか論者によって意見が分かれているが、一般にメロドラマの代表作とされる作品には以下のようなものがある[15]。

Remove ads

クラシック音楽におけるメロドラマ

要約

視点

概要

歌唱ではなく、台詞や詩の語りに背景音楽を付けたものを指す。1770年にルソーの『ピグマリオン』が上演されたのち、ゲオルク・ベンダの『アリアドネ』(1775年)など、ドイツ語圏においても流行した[16]。音楽作品のジャンルとしての「メロドラマ」には「扇情的だがドラマの中身が薄い」という意味合いは全くない[要出典]。

歴史

「メロドラマ」はもともと音楽つき朗読劇のひとつで、台詞と音楽演奏を交互に進行させたり、まれには背景音楽を流し続けながら台詞を朗読するような形で上演されていた。登場人物が一人の場合はモノドラマ、二人の場合はデュオドラマとも呼ばれた[17]。音楽作品の場合には、映画や演劇のようにご都合主義・通俗的といった蔑称としての意味はしだいに薄れてゆき、単に音楽を取り入れた上演手法を指すようになった[17]。

上述のとおり最初のメロドラマの例は、ジャン=ジャック・ルソーが台本を書いた『ピグマリオン』で、1770年にリヨンで初演されている[18]。この作品は大きな評判を集め、ウィーンやワイマールで台本のドイツ語訳に加え、音楽を書き直してドイツ各地で上演された[17]。

このとき音楽の改変を担当した作曲家のゲオルク・ベンダは後にメロドラマ作家として有名になり、『ナクソス島のアリアドネ』(1775) や『メデア』(1775) などがとくに好評を博した[19]。

ベンダのメロドラマ上演は当時の音楽家たちに大きな影響を及ぼしたが、とくにモーツァルトは強い関心を寄せたと言われ、未完成のジングシュピール『ツァイーデ』 (Zaide)の一部をメロドラマに改作して父親に送っている[20]。

このころメロドラマ人気の影響を受けて作られた音楽作品では、ベートーヴェン『フィデリオ』や、ウェーバー『魔弾の射手』[21]が知られている。またベルリオーズ『レリオ』は、メロドラマの手法をオペラではなく交響曲に応用したものである[17]。

19世紀に入ると、ピアノの伴奏に合わせて詩を朗読するという室内版メロドラマが人気となり[19]、シューベルト「この世からの別れ」(Abschied von der Erde)、シューマン「美しきヘートヴィヒ」(Schön Hedwig)、リスト「美しき僧侶」(Der traurige Mönch) など名作が多数作られた[20]。また同時期、イタリアではとくにオペラの中で音楽よりも台詞を重視する作曲手法を「メロドランマMelodramma」と呼ぶようになった[17]。

20世紀に入ってからも、ストラヴィンスキー『ペルセフォーヌ』(Perséphone) やウィリアム・ウォルトン『ファサード』(Façade)、リヒャルト・シュトラウス『イノック・アーデン』(Enoch Arden) などがメロドラマの手法を利用しているとされることが多い[18]。中でも傑作とされるのはシェーンベルク『モーゼとアロン』(Moses und Aron) で、ここでは自らの啓示を民衆へ伝えられず苦悶するモーゼの姿が伴奏と朗読で表現されている[18]。

作品例

脚注

関連文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads