トップQs

タイムライン

チャット

視点

モノクローナル抗体の命名法

ウィキペディアから

Remove ads

モノクローナル抗体の命名法(モノクローナルこうたいのめいめいほう)では、商標登録されていない名称である一般名をモノクローナル抗体に割り当てるための命名体系について解説する。

この記事は更新が必要とされています。 (2021年6月) |

抗体はB細胞が分化してできる形質細胞によって産生されるタンパク質で、ヒトやその他の脊椎動物の免疫系において細菌やウイルスなどの外来物質を識別する役割を持つ。"モノクローナル"抗体は特に同一の細胞によって、しばしば人工的に産生される抗体であり、標的が単一である。モノクローナル抗体は医学用途を含め様々な方法で応用される[4]。

医薬品の命名のために世界保健機構の定める国際一般名 (INN)[5] と米国一般名 (USAN)[1] の両者がこの命名体系を用いている。一般に語幹(ステム)は医薬品のクラスを明らかにするために用いられ、多くの場合単語の終わりに置かれる。全てのモノクローナル抗体の名称は接尾辞である-マブ (-mab) で終わる。他の医薬品と異なるのは、モノクローナル抗体の命名がその形状や機能に合わせて接尾辞以外の単語の部品(形態素)を接尾辞に先行して用いる点にある。この形態素は公式にはサブステムと呼ばれるが、USAN会議自身が誤って接中辞と呼ぶ事もある[1]。

Remove ads

構成成分

要約

視点

語幹

語幹である-マブ (-mab) はモノクローナル抗体と同様に、1つでも可変領域(標的と結合する構造を含んだドメイン)を含んでいれば、モノクローナル抗体の部位にも使われる[6]。人工タンパク質の中でもFab領域[7] と一本鎖抗体 (scFv) [8] がこれにあたる。一方でFc領域のような抗体の標的認識に関わらない部分や、他の抗体に類似した構造を持つ分子には別の命名系が用いられる。

起源を表すサブステム

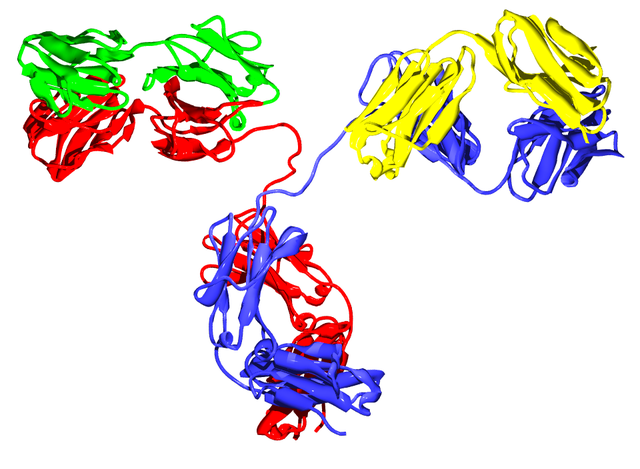

ヒトの配列を茶色で、ヒト以外の動物に由来する配列を青色で示す。可変領域は各抗体の頂上部の箱、CDRはその上部の3本のループ。

語幹に先行するサブステムは抗体の由来となる動物の種を表す[1]。初期のモノクローナル抗体はマウス(サブステム-オ- (-o-) がついて接尾辞が-オマブ (-omab) に変化、通常学名Mus musculus、ないしハツカネズミと呼ばれる)や、他のヒト以外の動物から得られた。INNもUSANもラット(原理的には-ア- (-a-)がつく)やハムスター(-エ- (-e-)がつく)や霊長類(-イ- (-i-)がつく)からの抗体をもはや求めていない[6]。

ヒト以外の動物から得られた抗体はヒトの免疫系に外来抗原として認識され、速やかな排泄、アレルギー反応、もしくはその両者を引き起こす可能性がある[9][10]。これを避けるために、抗体の一部がヒトの抗体のアミノ酸配列に置き換えられたり、あるいは完全なヒトの抗体が開発されたりする。定常領域がヒトのものと置換されると、生み出された抗体はキメラと呼ばれるようになり、-キシ- (-xi-) のサブステムが用いられる。可変領域の配列が部分的にヒトのものに置換されることもあり、これはヒト化と呼ばれ命名には-ズ- (-zu-) が用いられる。ヒト化抗体の場合、典型的には、可変領域の外側に飛び出る3本のループ状アミノ酸配列で、標的に結合する領域である相補性決定領域 (CDR) を除いた全体がヒトの配列に置き換えられる。抗体の片方の鎖がキメラでもう片方がヒト化されている場合は-キシズ- (-xizu-) を用いる。-キシ- (-xi-)、-ズ- (-zu-)、-キシズ- (-xizu-) の3つのサブステムは抗体の元となった動物種を意味しない。つまり、ヒト/マウスキメラ抗体であるバシリキシマブ (basiliximab) は-キシマブ (-ximab) で終わるが、これはヒト/マカク抗体であるゴミリキシマブでも同様である。完全なヒトの抗体には-ウ- (-u-)を用いる[2]。

ラット/マウスハイブリッド抗体は2つの異なる抗原と結合できる。このような薬品はトリファンクショナル抗体と呼ばれ、サブステム -アクソ- (-axo-) が用いられる[11]。

標的を表すサブステム

抗体の起源を表すサブステムの前に付くもう1つのサブステムは薬の標的を示す。標的の例として、腫瘍や、循環系のような器官、細菌やウイルスのような病原体が挙げられる。標的という語は抗体の使用目的を意味しない。つまり、治療目的か、予防目的か、あるいは診断用かといった区別はこの命名系ではなされない。

命名系が制定された当初、標的用のサブステムは子音-母音-子音という構成であった。ただし最後の子音は発音が困難になる場合欠落する事がある。例として循環系を示す-シ(ル)- (-ci(r)-)、免疫系を示す-リ(ム)- (-li(m)-)(limはリンパ球を意味する)、神経系を示す-ネ(ル)- (-ne(r)-) が例として挙げられる。最後の子音は続くサブステムが子音で始まる(例えば-ズ-(-zu-) や-キシ-(-xi-))場合、通常除かれるが、常に標的用サブステムが短い形でも用いられるとは限らない。例えば-ムル- (-mul-) は、キメラないしヒト化された筋骨格系を標的とする抗体がINNに登録されていないため、短縮形である-ム- (-mu-) が用いられた事は無い。標的用サブステムと起源用サブステムの組み合わせによって、免疫系を標的とするヒト抗体を意味する-リムマブ (-limumab) や、循環系を標的とするキメラ抗体で子音rが脱落した-シキシマブ (-ciximab) などで終わる名称が生じる[1]。

2009年には新しい短縮されたサブステムが採用された。新しいサブステムのほとんどは1つの子音のみからなるが、母音を伴う事もある。しかし、この母音は起源用サブステムが母音で始まる場合には省略される。例えば免疫系を標的としたヒト抗体は旧命名系における-リムマブ (-limumab) の代わりに-ルマブ (-lumab) で終わる名称が付けられる。-シキシマブ (-ciximab) のような一部の命名は変化しない[2]。旧体系においては腫瘍のタイプに応じて腫瘍を標的とするサブステムが7つ用いられていた。多くの抗体は複数の腫瘍を標的として開発されるため、新しい体系は-ト(ゥ)- (-t(u)-) のみが使用される[1]。

接頭辞

接頭辞は特別な意味を持たない。接頭辞は各薬品ごとに独自のものを用い、口調のよい名前となるようにつけるべきである[2]。これは起源と標的がいずれも同一のサブステムを用いる抗体が接頭辞のみによって識別される事を意味する。同一の構造を標的とする抗体であっても、接頭辞は異なったものが使われる。例えばアダリムマブとゴリムマブは化学的構造が異なるが、いずれもTNF阻害剤である[12][13]。

追加語

抗体の名称に続いて追加される単語は抗体に別の物質が付加されている事を示し[2]、次のような場合に生じる。

- 抗体は酵素による分解の遅延と抗体の抗原性の減弱を目的としてPEG化(ポリエチレングリコールの付加)されることがあり[14]、この場合はアラシズマブ ペゴール(alacizumab pegol ) のようにペゴール (pegol) を用いる事で表される[15]。

- 腫瘍を標的としたドラッグデリバリーを目的として、細胞毒性を持つ物質が抗腫瘍抗体に結合されることがある。例えば(ベドチン vedotin) はモノメチルアウリスタチンEを表し、この分子は単独で細胞毒性を持つが、グレムバツムマブ ベドチンのように複合体として用いる事で選択的に腫瘍に働く[16]。

- 放射性同位体のキレーターが付加される事もある。例として、ペンテト酸の誘導体であるペンデチドはカプロマブ ペンデチドとしてインジウム111をキレートするために用いられる[17]。薬剤が放射性同位体を含む場合は同位体の名称が抗体名に先行する[2]。結果としてインジウム111を含む上述の薬剤を意味するインジウム(111In)カプロマブ ペンデチド のような名称を生じる[17]。

Remove ads

歴史

エミール・フォン・ベーリングと北里柴三郎は1890年に、ジフテリアや破傷風毒素が、各々の毒素に特異的な抗毒素と呼ばれる物質によって動物の血中で中和されることを発見した[18]。ベーリングはこの発見により1901年に最初のノーベル生理医学賞を受賞した[19]。抗毒素発見の翌年、抗毒素に対してパウル・エールリッヒが抗体(ドイツ語でAntikörper)の語を初めて使用している[20]。

ハイブリドーマ技術と呼ばれるモノクローナル抗体生産の原理は1975年にジョルジュ・J・F・ケーラーとセーサル・ミルスタインによって発表され[21]、彼らはニールス・イェルネと共に1984年にノーベル生理医学賞を受賞した[22]。ムロモナブ-CD3は1986年にヒトの臨床での使用が最初に認可されたモノクローナル抗体である[23]。

世界保健機構 (WHO) は1950年に国際一般名 (INN) の体系を導入し、3年後には初のINNリストを発行している。語幹である-マブ (-mab) が1990年頃に提案され、さらに標的と起源を示すサブステムを用いる現在の命名系は1991年から1993年にかけて整備された。WHOと米国一般名 (USAN) 会議の協力により、抗体の米国一般名はほとんどINNと同一の構造を持っている。2009年までに170種以上のモノクローナル抗体がこの命名体系に従って命名された[6][24]。

2008年10月にWHOは、同年4月に提示された課題に応えるため、モノクローナル抗体の命名系を見直すためのワーキンググループを招集した。この成果によって2009年11月には新しい標的サブステムが採用された[6]。2010年の春には新体系による最初の抗体名が採用されている[25]。

Remove ads

例

新命名系

旧命名系

- アダリムマブはTNFαを標的とする薬で、この名称はアダ-リム-ウ-マブ (ada-lim-u-mab)と分解する事ができる。そしてこの薬は免疫系を標的としたヒトのモノクローナル抗体である。仮に2009年以降にアダリムマブが命名されていればその名はアダルマブ (adalumab)となっていたはずである[12]。

- アブシキシマブは血小板の凝集を防ぐために一般に使われる薬物である。アブ-シ-キシ-マブ (ab-ci-xi-mab)と分解することができ、この名称は循環器系に対して用いられるキメラモノクローナル抗体であることを表す。この抗体の名称と次の2つは新命名系を適用したとしても名称は同一である[27]。

- 乳がん治療薬であるトラスツズマブはトラス-ツ-ズ-マブ (tras-tu-zu-mab)と分解できる。そしてこの薬物は腫瘍に対して使用するヒト化モノクローナル抗体である[28]。

- アラシズマブ ペゴールはPEG化された循環系を標的とするヒト化抗体である[15]。

- テクネチウム (99mTc) ピンツモマブ[29] とテクネチウム (99mTc) ノフェツモマブ メルペンタンは放射性同位体標識抗体で、メルペンタンはキレータとして抗体であるノフェツモマブを放射性同位体テクネチウム-99mと架橋する[30]。

- ロズロリムパブは[31]ポリクローナル抗体である。ロズロ-リム-ウ-パブ (rozro-lim-u-pab)と分解する事でこの名称は免疫系に対して働くヒト抗体である事を表す。接尾語である-パブ (-pab)はポリクローナル抗体である事を表す。

例外

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads