トップQs

タイムライン

チャット

視点

ウタウロラ

カンブリア紀の節足動物 ウィキペディアから

Remove ads

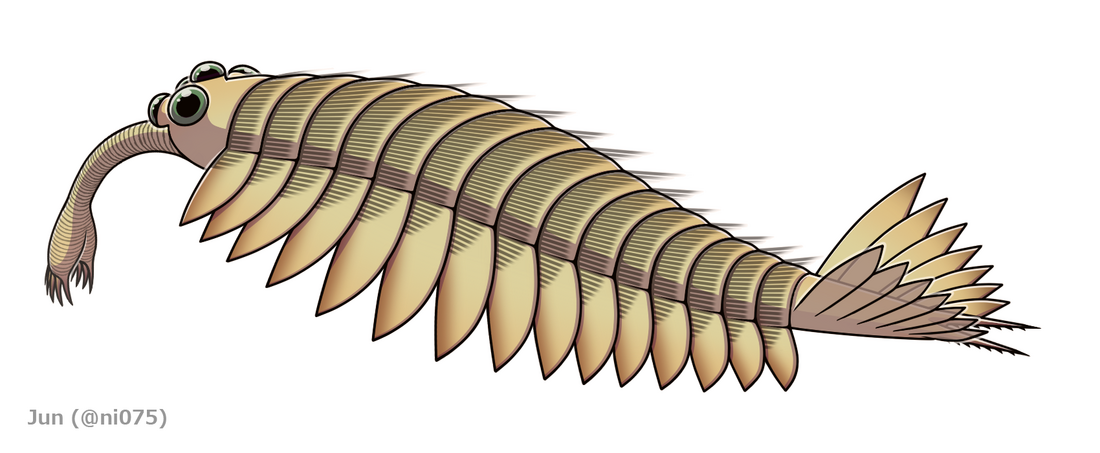

ユタウロラ[2](Utaurora[1])は、約5億年前のカンブリア紀に生息した古生物の一属。毛深い背中と数多くの尾鰭をもつ、アメリカで見つかったユタウロラ・コモサ(Utaurora comosa)という1種のみによって知られる[1]。オパビニアに近縁で共にオパビニア類に含まれ、基盤的な節足動物の1つだと考えられる[1]。

Remove ads

名称

学名「Utaurora」は発見地ユタ州(Utah)と、ローマ神話の曙の女神アウローラ(Aurōra)に因んだ合成語[1]。模式種(タイプ種)の種小名「comosa」はラテン語で「毛深い」もしくは「葉が多い」を意味し、本属の毛深い背中と数多くの尾鰭に因んで名付けられた[1]。

化石

ユタウロラの化石標本はアメリカユタ州の堆積累層 Wheeler Shale(Wheeler Formation とも、古生代カンブリア紀ドラミアン期)から産出し、2022年時点では、カンザス大学に所蔵しているユタウロラ・コモサの模式標本(ホロタイプ)KUMIP 314087 のみ知られている[1]。この化石標本はほぼ全身を側面で保存されているが、頭部側の産状が悪く、眼・吻・口などの特徴は不明瞭である[1]。

形態

- 同種のサイズ測定図。不明部分(吻の先端)は薄灰色で示される。

体長は吻を除いて2.9cm[1]。姿は同じオパビニア類であるオパビニアに似ているが、毛深い背中とより数多くの尾鰭で明確にオパビニアから区別できる[1]。

頭部は体長の約10%でやや小さい[1]。オパビニアと同様、前腹側は1本の吻(proboscis)に癒合した前部付属肢(frontal appendage)をもつが、先端で左右に分かれたハサミ状の部分は不明[1]。それ以外の頭部構造は化石標本の悪い産状により、眼や口と思われる不明瞭な痕跡しか知られていない[1]。

胴部は体長の約72%を占めるほど長大でおそらく15節(少なくとも14節)の体節(胴節)が含まれ、途中から後方ほど幅狭くなる[1]。丸みを帯びた三角形の鰭(flaps)は各胴節の両筋から突出し、脈や筋など目立った構造はないが、化石標本では前縁がやや色濃くなる[1]。各胴節の前縁に沿って付属した櫛状の鰓(lanceolate blade, setal blade)は、胴節の背面から鰭の付け根周辺まで幅広く覆い被さるため、胴部の背面全体が毛深く見える[1]。このような鰓の配置は、オパビニア(鰭のみを覆う[3])とラディオドンタ類(胴節のみを覆う[4])の中間的である[1]。一部の胴節は腹面から突出した細い痕跡が見られるが、これはオパビニアにも存在を示唆される柔らかい脚(葉足 lobopod)[5][3]、それも単に鰭の断片なのかは不明[1]。

体長の約18%に及ぶ尾部は発達した尾扇(tail fan)で、両縁に少なくとも7対の尾鰭が生えている。この尾鰭数はオパビニア(3対)とラディオドンタ類(0-3対)の倍以上に上回る[1]。尾鰭は長い三角形で斜め上に突出し、後方ほど小さくなる[1]。最終の尾鰭の間に当たる末端は1対の短い尾毛(caudal rami)があり、縁が鋸歯状になっている[1]。

分類

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 汎節足動物におけるユタウロラの系統位置[1] †:絶滅群 青枠:基盤的な節足動物 |

→「オパビニア科」および「オパビニア § 近縁」も参照

汎節足動物の中で、ユタウロラは基盤的な節足動物(ステムグループ節足動物)の一員で、そのうちオパビニアと共に単系統群のオパビニア類(オパビニア科 Opabiniidae)に含めるとされる[1]。オパビニア類自体はラディオドンタ類と共に、基盤的な節足動物の中でケリグマケラやパンブデルリオンなどより真節足動物に近い系統群だと考えられる[1]。この類縁関係は、本属の原記載である Pates et al. 2022 の系統解析に支持される[1]。

→詳細は「オパビニア科 § 分類」を参照

2022年現在、ユタウロラ(ユタウロラ属 Utaurora)は模式種(タイプ種)であるユタウロラ・コモサ(Utaurora comosa)のみ含まれる[1]。

Remove ads

研究史

→「オパビニア科 § 経緯」、および「オパビニア § 研究史と分類史」も参照

ユタウロラは2022年で正式に命名された[1]が、化石標本自体は2008年で既に知られている[6]。模式標本(ホロタイプ)KUMIP 314087 は Briggs et al. 2008 で最初に公表されたが、当時はラディオドンタ類のアノマロカリスによるものだと解釈され、暫定的に未命名標本 Anomalocaris sp. として記載された[6]。しかしこの解釈は Pates et al. 2019b に疑問視され始め、KUMIP 314087 は少なくともアノマロカリスではなかったと指摘される[7]。

Pates et al. 2022 では、KUMIP 314087 に対して本格的な再検討を行われ、アノマロカリスどころか、ラディオドンタ類ですらなく、むしろオパビニア類であるオパビニアとの類似点(吻・体節数・鰭を覆う鰓・鋸歯状の短い尾毛など)を判明し、オパビニアとの類縁関係も系統解析結果に支持される(前述参照)[1]。これにより、KUMIP 314087 はオパビニアと同じオパビニア類に含めるが、オパビニアとは明らかな相違点(胴節までを覆い被さる鰓・7対の尾鰭)も兼ね備えるため、オパビニアとは別の新属ユタウロラ(Utaurora)に分類され、新種ユタウロラ・コモサ(Utaurora comosa)として正式に命名されるようになった[1]。同時に、当時までオパビニア類はオパビニアの唯一の種オパビニア・レガリス(Opabinia regalis)のみ確実に含まれるため、ユタウロラ・コモサは研究史上2番目のオパビニア類として知られるようになった[1]。オパビニア類とオパビニアの原記載(Walcott 1912[8])まで遡ると、こうしてオパビニア類に明確な新種を追加されるのは1世紀以上ぶりである(その間ではオパビニア類として報告された化石標本はいくつかあった[9][10]ものの、どれも疑わしく見受けられる[11][12][1]。詳細はオパビニア科#下位分類とオパビニア#下位分類を参照)。

Remove ads

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads