トップQs

タイムライン

チャット

視点

ラファエル前派

ウィキペディアから

Remove ads

ラファエル前派(ラファエルぜんぱ、Pre-Raphaelite Brotherhood)は、ヴィクトリア朝のイギリスで、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティを中心とした若い芸術家たちによって1848年に結成された美術家集団であり、彼らを中心として盛り上がりを見せた芸術運動である[1]。16世紀初頭のイタリアの画家ラファエッロ・サンツィオ以降に主流となった画風を退け、ラファエロ以前の芸術を指標とし、範とした[1]。

中心的な役割を果たしたロセッティは、このグループの設立当初の目的についてそれほど大それたものではなかったと1901年に述懐しており、せいぜい「画家であれ作家であれ、芸術家というものは、自分自身の思想を明確に表現することに心を砕くべきであり、その思想はあくまでも自然から直接学んだものを基盤とし、自然が顕示して見せるものと調和していなければならない」といった程度の集まりであったとしている[2]。しかし、ラファエル前派は結成後ほどなくして大きな影響力を持つようになり、中心的なメンバーの入替が行われつつもその思想は19世紀終盤には欧州だけでなく北アメリカや日本などにも知られるようになり、西洋美術史において極めて大きな足跡を残した[3]。

Remove ads

名称

英語名Pre-Raphaelite Brotherhoodの頭文字を取り、P.R.Bと称した[4]。日本語ではたんにラファエル前派あるいはラファエロ前派[5]と表記することが一般的であるが、ロセッティらが立ち上げたグループを指す場合はラファエル前派兄弟団[3]、ラファエル前派同志団[6]、ラファエル前派同盟団[7]などの表記がなされる場合がある。

初期のルネサンスや初期フランドル派の芸術を標榜することをPre-Raphaelite(ラファエロ以前)という名称に込めており、Brotherhood(兄弟団)を付与することで秘密結社のようなグループの性格を表している[7]。美術評論家の岡田隆彦は「ラファエル前派兄弟団」という名称について、キーツの論説である「ラファエロ以前のイタリアの画家たちの方がラファエロよりも優れている」という指摘に起因していると記している[8]。一方、美術史家の谷田博幸は、イタリア美術の堕落についてラファエロの『キリストの変容』が原因であると当時の学友に論じた際に貰った一言がきっかけであるとするハントの述懐を紹介している[9]。

Remove ads

特色

ラファエル前派の絵画の特色として、自然描写や歴史描写における科学的な正確さや精緻さが追及された技法や、陽光下で明瞭な色彩を再現するための白地の下塗りの上に絵の具を重ねていく技法などが挙げられる[10]。ラファエル前派は自然にとっての真実性を追求することを徹底していた[11]。画題構想の面においてはジョン・ラスキンの『近代画家論』に強く影響を受けた宗教的主題を取り込んだ作品が多く制作された[10]。第二世代以降になると精密描写が風景画などに引き継がれていった[10]。

個々の対象物を細密に描写する反面として、遠近法が無視された構図や、部分が忠実に描かれることによって中心が曖昧となった作品、不自然なアトリビュートの存在など、ラファエル前派の絵画には結果的に絵全体がリアリスティックでなくなってしまう特徴がある[11]。

Remove ads

歴史

要約

視点

背景

19世紀半ばのヨーロッパ各国の美術アカデミーでは、18世紀以前の巨匠たちのスタイルを「オールド・マスター」と呼称し、その技法を忠実に身に着けることを奨励してきた[14]。特にイタリアの画家ラファエロ・サンティの作品に見られるような優美で端正な表現は、全ての画家が目指すべき究極系に位置づけられていた[14]。多くの芸術家がこうした流れの中で作品制作を行う一方で、こうした因習的な規範を良しとせず、潮流に抗うような動きを見せる芸術家も登場するようになる[14]。ウィーンの美術アカデミーでは聖書に忠実な表現を目指すことを目的として1809年にヨハン・フリードリヒ・オーファーベックとフランツ・プフォルが聖ルカ兄弟団を結成し、純粋主義へと繋がる芸術的潮流を生み出している[14]。なお、「ラファエル前派」という名称はオーファーベックがその後ペーター・フォン・コルネリウスとともに1810年にローマで設立した協会名(Pre-Raphaelite Brethren)で既に使用されていた[15]。後世にナザレ派と呼ばれたこのグループは芸術的思想というよりも宗教的思想からくるもので、当時の美術家や作品の宗教無視に対する反抗心を唱え、ロレンツォ・ギベルティやフラ・アンジェリコらの作品を礼賛する運動であった[15]。

また、イギリスではウィリアム・ダイスがクワトロチェントの様式を取り入れた宗教画の制作を行っており、フランスでも宗教画の中にプリミティブな要素と古典主義的な要素を混在させた作品制作が行われるなど、芸術家たちは芸術と信仰が密接な関係を持っていた中世にひとつの憧れを見出し、それを自身の作品に取り込もうと模索を始めたのだった[16]。また、芸術家を取り巻く社会自体も、労働者階級の権利拡大を求めて変革の機運が高まっていた[17]。

ラファエル前派兄弟団の結成

1848年、ロイヤル・アカデミー・オブ・アーツに通っていたウィリアム・ホルマン・ハント、ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、ジョン・エヴァレット・ミレイの3人は、学生生活の中でアカデミックな画風を嘲笑した作品作りを行っていた詩人のウィリアム・ブレイクや、感受性の機微を見事に言語化する詩人ジョン・キーツ、中産階級の堕落を痛烈に批判していた美術批評家ジョン・ラスキンといった面々について共感を語り合っていくうちに親睦を深めていった[18]。特にハントは、ラスキンが上梓した『近代画家論』で示された「神の真実を写し出している「自然」と直に向き合い、そのありのままの相貌を写し取るべき」とした論評に強烈な影響を受けた[17]。そのような日々を過ごしていたある日、3人はカルロ・ラシニオが制作したピーテル・ブリューゲルの『死の勝利』の銅版画複製[注釈 1]を観覧し、おおいに感銘を受けたことを契機とし、ラファエル出現以前の美術家たちの作品に立ち返ることで、世間に新しい感情を呼び起こすことのできる作品を制作していくことを決意した[8]。グループ結成に先立ってハントとロセッティは「名声不朽の人びと」と題したリストを作成し、ラファエル前派の信条にそぐう57名の人物をゼロから4つまでの星を付与してランク付けを行ってリスト化した[20]。リストには唯一星4をつけたイエス・キリストのほか、ウィリアム・シェイクスピアやヨブ記の作者といった詩人や作家、ティツィアーノ・ヴェチェッリオなどの「ラファエロ以後」に活躍した画家も含まれている[20]。

1848年9月、グループの立ち上げを決めた3人に画家仲間のジェームズ・コリンソン、のちに美術評論家に転身するフレデリック・ジョージ・スティーヴンス、ロセッティの弟であるウィリアム・マイケル・ロセッティ、そして彫刻家として活動していたトーマス・ウールナーが加わり、総勢7名で「ラファエル前派兄弟団」が結成された[17]。創立メンバーを7人とした意図について後世の美術史家の中には、自身をキリスト教の伝承である七睡人になぞらえたのではないかと推察している者も存在する[21]。彼らはロイヤル・アカデミーが推進するオールド・マスターに強く反発し、ラファエロ以前の美術を熱心に研究し、自分たちの求める美と真実を表現する手法を模索し作品作りを行っていた[17]。ラファエル前派のグループ内で秘書的役割を果たしていたロセッティの弟ウィリアムは、後年、結成当時の理念を以下のように整理している[11]。

- 表現すべき本物のアイディアをもつこと

- このアイディアの表現の仕方を学ぶために、自然を注意深く観察すること

- 慣習、自己顕示、決まりきったやり方でみにつけた型を拒絶するために、過去の芸術のなかの率直で、真剣で、誠実なものに共感を寄せること

- 最良の優れた絵や彫刻を制作すること

グループ結成の翌1849年、ハント、ミレイ、コリンソンがロイヤル・アカデミーに、ロセッティが自由美術展に作品を出品し、概ね好意的に受け入れられたが、1850年に彼らが作品にサインした「P.R.B」[注釈 2]の意味が新聞『イラストレイテド・ロンドン・ニュース』に取り上げられると、激しい批判が向けられた[17]。これを契機に創立メンバーのコリンソンやウールナーがグループを抜けることとなったが、ラスキンが擁護に回ったことなどもあり、その批判は次第におさまっていった[17]。ラファエル前派兄弟団の文書記録などを担当していたマイケルは1853年初頭に「われわれは口さがない批判から脱し、広く認められる立場にいたった」とする宣言文を書き残している[22]。

また、1850年1月からラファエル前派の機関紙『芽生え』が刊行され、美術界だけでなく文学界においてもロマン主義運動の一翼を担う存在になった[20][23]。機関紙の刊行という発案自体はロセッティの手によるものであったが、このアイデアは画家ではないメンバーたちに受け入れられ、詩作などが発表された[24]。しかし、機関紙の売り上げは芳しくなく、雑誌名も『美術と詩』に改められ、半年も経たず廃刊となった[24]。機関紙の刊行はラファエル前派兄弟団というグループの存在を認知させる効果はあったものの、刊行にあたって多くの人手が携わったことにより、グループの持つ秘密結社的な秘密性が失われる出来事でもあり、前述の新聞にその存在が取り沙汰される直接的な要因にもなっていた[25]。

崩壊と変容

ラファエル前派はハント、ミレイ、ロセッティが中心となって活動を続けていたが、結成当初のような高い結束力は失われていた[26]。ハントは1854年1月から度々中東へと足を運び、聖書の歴史的科学的正確性を求めて不在がちとなった[22]。ロセッティはグループの求める真実の表現とは乖離した作品制作に注力するようになり、ダンテの作品やアーサー王物語のような想像力を働かせる必要のある主題を好んだ[22]。ミレイは1853年11月に敵対組織であるはずのロイヤル・アカデミーの準会員に選出されるとアカデミー内の地歩を固め、1896年に会長の座に座ることとなる[22]。

しかしながら、ラファエル前派の思想は緩やかな広がりを見せ、影響を受けた多くの芸術家や信奉者を誕生させることとなった[26]。特にリヴァプール・アカデミーではその思想が高く評価され、強い影響を与えた[26]。1857年、ロセッティはオックスフォード・ユニオンのオールド・ライブラリーに壁画装飾を施すプロジェクトを立ち上げ、ウィリアム・モリス、エドワード・バーン=ジョーンズ、ジョン・ロダム・スペンサー・スタナップ、ヴァル・プリンセプといった面々を集めた[26]。プロジェクト自体は不調に終わったものの、このプロジェクト参加者を中心として、ラファエル前派の第二世代とも称されるグループが形成されていった[26]。

1856年にミレイが制作した『落ち葉』は、グループの変容を如実に示す嚆矢となった[27]。文学的典拠や社会的メッセージに囚われることなく、美しさを追求した主題のない作品は、絵画の新たな表現の可能性を示唆しており、この傾向はロセッティによっていっそう強く推し進められた[27]。

1862年にロセッティはチェルシーのチェイニー・ウォーク16番地に移り住んだが、この地がロセッティと志を共にする芸術家や作家たちの集う場となった[27]。壁画制作を共に行ったバーン=ジョーンズやヴァル・プリンセプに加え、詩人のアルジャーノン・チャールズ・スウィンバーン、絵画や彫刻を手掛けるジョージ・フレデリック・ワッツなどが集い、研鑽が行われた[27]。特に、こうした集いを糧としたバーン=ジョーンズは独自のスタイルを築き上げ、後進の芸術家に大きな影響を与える人物へと成長を遂げた[27]。

Remove ads

影響

1882年4月にロセッティが死没すると、ロイヤル・アカデミーやバーリントン・ファイン・アーツ・クラブなどを始めとして各地で相次いで追悼展が開催された[28]。隠遁して活動していたロセッティの制作の軌跡が広く世に知られることによって、19世紀後半には各地方の美術館などでラファエル前派の作品が収蔵されるようになった[28]。こうした動きにより、より若い世代の芸術家の間でラファエル前派の影響を受ける者が多く現れるようになった[28]。代表的な芸術家としてはオーブリー・ビアズリー、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウス、フランク・ディックシー、トーマス・クーパー・ゴッチ、ハーバート・ジェームズ・ドレイパーなどがいる[29]。彼らはフランスの印象派の影響を受けつつも、細やかな自然描写や懐古的な人物描写といったラファエル前派の要素を作品内に見ることができ、「最後のロマン主義者たち」「ネオ・ラファエル前派」「ラファエル前派の第三世代」などのように形容されることもあった[29]。

また、イギリス国外に対する影響は1855年ごろから見られるようになっていたが、1860年にはトーマス・チャールズ・ファラーを介してアメリカ大陸に波及し、芸術における真実の推進協会が設立された[30]。その他、ジョセファン・ペラダンの立ち上げた薔薇十字サロンに代表される象徴主義の思潮にも大きな影響を残した[30]。

日本での影響

ラファエル前派をはじめとする19世紀イギリスの絵画は、明治時代の日本において『明星』や『スバル』などの文芸雑誌に紹介されながら、さまざまな美術家や文学者に影響を与えた[31]。与謝野晶子は明治33年(1900年)の『明星』にて「ロセッチの詩にのみなれし若き叔母にかたれとせむる舌切雀」と歌っており、谷崎潤一郎は明治45年(1912年)から東京日日新聞で連載を開始した自伝小説『羹』の主人公にロセッティの詩集を持たせる演出を取り込んでいる[31]。その他、画家の青木繁、藤島武二や詩人の蒲原有明などにも強い影響を与えた[4][31]。しかし、こうしたブームは昭和3年(1928年)ごろを境に、フランスの印象派美術の導入とともに落ち着きを見せ、1960年代以降に再び脚光を浴びるようになった[4][32]。

- ラファエル前派の画家の作品例

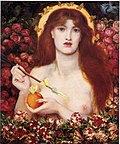

- 『魔性のヴィーナス』(ダンテ・ゲイブリエル・ロセッティ、1864年-1868年、ラッセル=コーツ美術館)

- 『雇われ羊飼い』(ウィリアム・ホルマン・ハント、1851年・マンチェスター市立美術館収蔵)

- 『オフィーリア』(ジョン・エヴァレット・ミレイ、1852年、テート・ギャラリー)

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads