トップQs

タイムライン

チャット

視点

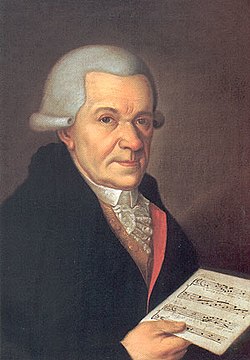

レクイエム (ミヒャエル・ハイドン)

ウィキペディアから

Remove ads

ミヒャエル・ハイドン作曲の大司教ジギスムントのためのレクイエム(Missa pro defuncto Archiepiscopo Sigismondo、或いは一般的にMissa pro Defunctis)ハ短調 MH 155は、1771年12月のザルツブルク大司教ジギスムント・フォン・シュラッテンバッハの死去を受けて作曲された。M・ハイドンは"S[oli] D[eo] H[onor] et G[loria.] Salisburgi 31 Dicembre 1771"と署名して同年内に楽曲を完成させた。その年の始めの頃に、M・ハイドンの娘アロイジア・ヨーゼファが他界した[1]。歴史家は「M・ハイドン自身の個人的な死別」が作曲の動機となったと考えている[2]。本人直筆の楽譜を含めて現存している同時代の資料がベルリンで発見されており、M・ハイドンの手による大量の写筆楽譜がザルツブルクで、もう一組がアイゼンシュタットのエステルハージ城で、そしてザルツブルクの写筆家ニコラウス・ラングによって作成された楽譜がミュンヘンで見つかっている[3]。

この楽曲は独唱と混声四部合唱、2つのファゴット[4]、4つのトランペット、3つのトロンボーン、ティンパニと通奏低音を伴う弦楽合奏の為に作曲された。

- "Requiem aeternam..." アダージョ、ハ短調、4/4拍子

- Sequentia "Dies irae, ..." アンダンテ・マエストーゾ、ハ短調、3/4拍子

- Offertorium Domine Jesu Christe, "Rex gloriae, ..." アンダンテ・モデラート、ト短調、4/4拍子

- — "Quam olim Abrahae..." ヴィヴァーチェ、ト短調、アラ・ブレーヴェ(2/2拍子)

- "Hostias et preces..." アンダンテ、ト短調、4/4拍子

- — "Quam olim Abrahae..." ヴィヴァーチェ・エ・ピウ・アレグロ、ト短調、アラ・ブレーヴェ

- "Sanctus, Sanctus Dominus..." アンダンテ、ハ短調、3/4拍子

- "Benedictus qui venit..." アレグレット、変ホ長調、3/4拍子

- Agnus Dei et Communio "Agnus Dei, qui tollis peccata mundi..." アダージョ・コン・モート、ハ短調、4/4

- — "Cum sanctis tuis..." アレグレット、ハ短調、アラ・ブレーヴェ

- — "Requiem aeternam..." アダージョ、ハ短調、4/4拍子

- — "Cum sanctis tuis..." アレグレット、ハ短調、アラ・ブレーヴェ

音楽学者チャールズ・シャーマンは「アニュス・デイ・エト・コンムニオ」において「アニュス・デイ」および「レクイエム・エテルナム」の8分音符が「クム・サンクティス・トゥイス」のフーガの2分音符と同じとなるテンポを推奨している[3]。シャーマンはまた「ディエス・イラエ」のアンダンテ・マエストーゾを![]() =MM. 104と解釈することを推奨している[3]。レオポルト・モーツァルトは、「スタッカートは弦から弓を離すという指示であり」、アクセントの意味ではない、と指導している[3]。

=MM. 104と解釈することを推奨している[3]。レオポルト・モーツァルトは、「スタッカートは弦から弓を離すという指示であり」、アクセントの意味ではない、と指導している[3]。

レオポルト・モーツァルトとヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト父子が、1772年1月に開催された初演から第3演までの3回の演奏会に出席しており[5][6]、ヴォルフガングは自身のレクイエムを作曲する際に影響を受けた[7]。事実、M・ハイドンのレクイエムは「モーツァルトにとって重要な原型」となっており、またフランツ・クサーヴァー・ジュースマイヤーによるモーツァルト風の補筆が「いかなる点でもモーツァルトの構想から」出たものではないことを強く示唆している[8]。

Remove ads

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads