トップQs

タイムライン

チャット

視点

七将襲撃事件

豊臣秀吉子飼いの7人が石田三成を襲撃した事件 ウィキペディアから

Remove ads

七将襲撃事件(しちしょうしゅうげきじけん)は、慶長4年(1599年)閏3月に発生した、豊臣政権の五奉行の一人であった石田三成が、福島正則・加藤清正らによる排斥活動によって、最終的に失脚した事件。石田三成七将襲撃事件、豊臣七将襲撃事件とも表記されることがある。七将とは三成を排斥した大名らを7人としたものであるが、参加した武将の数や「襲撃」であるかについては異論がある[1][2]。

経緯

要約

視点

背景

慶長3年(1598年)8月18日、豊臣政権の主導者であった豊臣秀吉が没した[3]。跡取りの豊臣秀頼は6歳であり、秀吉は徳川家康・前田利家らの五大老と、石田三成らの五奉行に後事を委ねた。しかし秀吉が進めていた朝鮮出兵(文禄・慶長の役)において、渡海した加藤清正ら武断派や武功派と呼ばれるグループと、福原長堯ら軍目付との軋轢は蔚山城の戦いを契機に激化した[4]。軍目付の統括に当たっていたのは石田三成であり、武功派の矛先は三成にも向けられるようになった。三成は吏僚派・文治派と呼ばれる豊臣政権の官僚グループの主要人物であり、武断派と文治派の対立も強まることとなった[3]。前田利家は三成を庇護し、対立を収めようとしていたが、病に冒されていた[3]。

大坂における三成襲撃

通説による事件の発端は以下の通りである[5]。

慶長4年(1599年)閏3月3日、大坂の前田家屋敷で利家は病死した。この夜、武断派の主な武将たちは前田家屋敷から辞去しようとする三成を討つため、待ち構えていた[5]。しかし三成は豊臣秀頼に侍従する桑島治右衛門の通報によりそれを察知し、利家邸を密かに脱出した。三成は佐竹義宣の協力を得て一旦宇喜多秀家の屋敷に逃れた後、閏3月4日に伏見に向かった[5]。

一方で水野伍貴は、事件は襲撃といったものではなく、反対派の武将たちが三成への制裁、切腹を求めたものだとしている[6]。また白峰旬も、当時の一次史料には襲撃が行われたという記述はなく、あくまで「訴訟」にとどまるものであったとしている[7]。ただし呉座勇一は、かつて三好義継・三好三人衆・松永久通らが行い、将軍足利義輝を死に追いやることとなった御所巻(永禄の変)も「訴訟」と称していたことをあげ、当時の「訴訟」は必ずしも非軍事行動ではないと指摘している[2]。『言経卿記』慶長四年閏三月七日条には、この事件の影響で京・大坂が騒動になっているとしており、軍事的衝突が発生する懸念が持たれていた[2]。

参加者

三成排斥のために決起したとされるメンバーは、軍記物や史書によって異なるが、7名の武将の名が挙げられている[8]。神龍院梵舜の『舜旧記』にも「七人大名衆」としてあげられており[8]、近代の関ヶ原の戦い像を形成した陸軍参謀本部の『日本戦史 関原役』や徳富蘇峰の『近世日本国民史 関原役』においても三成を「七将」が襲撃したという形で書かれていた[9]。

一方で『義演准后日記』では「大名十人とやらん、申し合わせて訴訟すと云々」とされる[8][10]。宮本義己は過去の研究が7人という人数を無批判に固定して考えていたと指摘し、実際に襲撃に参加した大名は10名であると考えたほうが適切であるとしている[10]。

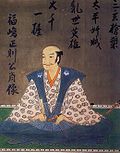

- 福島正則

- 加藤清正

- 黒田長政

- 細川忠興

- 浅野幸長

- 加藤嘉明

- 池田輝政

- 脇坂安治

- 蜂須賀家政

- 藤堂高虎

なお、堀越祐一は襲撃には直接参加しなかったものの、彼らに味方する他の大名が存在していたとしている[11]。この件については、後述する。

伏見逃亡

三成は伏見に到着後、伏見城の治部少輔曲輪にあった自らの屋敷に入った[12]。この際三成が伏見の家康屋敷に逃れたという説が通説となっていたが[13]、同時代資料の『慶長見聞書』や『板坂卜斎覚書』には見られない[14]。この逸話の初見は、元禄末年から宝永初年頃に大道寺友山が記した『岩渕夜話』である[14]。ただし友山は享保年間に記した『落穂集』において、伏見の三成の屋敷に戻ったと記している[15]。参謀本部編纂の『日本戦史 関原役』では「(佐竹義宣が)三成を擁し伏見に還り家康に投ず」と記述されている[16]。この記述は「三成は(佐竹義宣に伴われて)伏見の家康の保護下におかれた」とも解釈できる文章であり徳富蘇峰は『近世日本国民史 関原役』においてこの記述を踏襲し、「(佐竹義宣が)家康に託した」と記している[17]。一方で、襲撃派に対し家康が出した書状に「此方ぇ被罷越候」という記述があることから、家康邸に三成がやってきたのは史実だという主張もある。笠谷和比古はこれに対し、「此方ぇ被罷越候」は襲撃派の行動を指すものだとしている[18]。

堀越祐一は「何故、目の前にある大坂城ではなく、わざわざ伏見城を目指したのか?」という点に注目して次の指摘をする。時期は確定できないものの、襲撃事件直後に出されたと推定される毛利輝元書状(毛利元康宛)に「御城(大坂城)は彼方衆に掌握されて、此方衆は出入りできない」「城に詰めている小出吉政・片桐且元は内府(家康)方である」と記されている。これは、襲撃派に呼応して大坂城に詰めている小出・片桐が城を占拠して反対派の出入りを阻止しており、三成はこの時点で大坂を脱出するしかなくなったとしている。堀越はこの書状から襲撃派と小出・片桐の背後にいた黒幕は家康である(少なくても輝元はそう認識している)と結論づけている。一方で、秀吉が死の直前に残した遺言は数回に分かれて出されており、それらを合わせると伏見城を家康に任せたものの、管理の実務は五奉行が交替にあたるように命じていたことになる[19]と指摘する。つまり、伏見城は三成本人が直接管理業務に関わっていた城であり、襲撃派の1人である浅野幸長の父である長政が詰めていない限りは確実に入城することが可能な城であったとしている(勿論、交替制である以上、三成は浅野長政の不在を知っていた上で伏見城に入ったことになる)[11]。

一方で白峰旬は、事件が「訴訟」であり、三成が襲撃から逃れるために伏見に来たことを否定している。伏見城に籠城ではなく、長束正家・増田長盛とともに「籠もった」、政治的謹慎であったとしている[7]。

三成は伏見に着いた閏3月4日のうちに毛利輝元に対して事態を説明する書状を送り、これを受け取った輝元は襲撃派に悟られぬためか、わずか10名の弓衆のみを連れて大坂から伏見の上屋敷へと入った[11]。

家康の調停と三成の失脚

閏3月5日、襲撃派は伏見城を封鎖し、城内の三成とにらみ合いの形となる[20]。当時伏見城の対岸にある向島の屋敷(向島城)には徳川家康がいた[21]。家康は三成を隠居させる事、及び蔚山城の戦いの査定を見直しする事で両者の交渉を妥結させた。閏3月9日に家康は福島正則・蜂須賀家政・浅野幸長に対し、「石田治部少輔、佐和山へ閉口ニ相定」という書簡を送った。翌閏3月10日、家康の次男・結城秀康は三成をその居城である佐和山城に送り届けた[22]。

佐和山での別れ際に、三成は正宗を秀康に譲った[注釈 2]。この正宗は「名物 石田正宗」「石田切込」という名で知られる[23]。

事件の影響

閏3月13日、家康は向島の屋敷を引き払い、伏見城に入った[21]。閏3月19日、軍目付で三成と近かった福原長堯・熊谷直盛は朝鮮出兵時の「私曲」を理由として改易となっている[24]。

大阪城天守閣館長を務める宮本裕次は、大阪城天守閣が所蔵する慶長4年閏3月9日付大谷吉継黒印状を、「家康が襲撃事件の調停を行い、吉継がそれに感謝している」ものだと解釈している[25]。一方で白峰旬は、家康が事件を調停したことは一次史料にはなく、また文体などからこの問題を仲裁した人物に対しての礼状ではないことは明白であるとする反論している[26][25]。

また、閏3月21日には家康と輝元の間で起請文を交わしているが、そのなかで家康を兄、輝元を弟とした上で、家康は「兄弟の如く」と認めているのに対し、輝元は「父兄の思いを成す」と認めて家康を父兄も同然の上位者として認め、書札礼においても家康を上位、輝元を下位に置くことが明確とされていた。これは、三成と近かった輝元が政治的に家康に屈服を表明したことを示しているとする見方がある[27]。

Remove ads

評価

『多聞院日記』慶長四年閏三月十四日条では、家康が事件後に「伏見城本丸」に入り、「天下殿」になったとしている[28]。関ヶ原の戦い関連の書籍では家康の覇権が確立したと評価されているが、白峰旬は他の一次史料から家康が入ったのは「西の丸」であり、筆者多聞院英俊の誤認であるとしている[29]。なお、堀越祐一は同日条において家康が「御留守居を追出」したと記されていることを重視し、家康は三成が留守居の権限を利用して伏見城に逃げ込んで一命を取り留めたことを知って、秀吉の遺言に定められた伏見城の管理実務の権限を五奉行から奪って自ら直接管理に乗り出し、後日関ヶ原の戦い直前に出された「内府ちがひの条々」の中でも家康の糾弾理由の1つとして取り上げられているとしている[30]。

笠谷和比古は問題を平和的に解決したことで家康の声望が高まり、「公儀」の事実上の主宰者となったとしている[20]。宮本義己もまた、三成を失脚させ、最も中立的と見られている北政所の仲裁を受けたことにより、結論の客観性(正統性)が得られることになり、家康の評価も相対的に高まることになったと評価されている[31]。

これに対して谷徹也は、家康と三成の関係は常に対立一辺倒ではなく両者が協調を模索している時期もあり、家康は双方に対して中立的に事態を解決しようとしたが、結果的にその振舞いが却って双方の対立を悪化させたとしている[32]。

水野伍貴は排斥派が常に家康の同意を仰ぎ、容認された範囲で行動しており[33]、この事件は私戦でなくこれまでの政争の一環として展開されていて、事件の対立構造は排斥派の武将と三成ではなく、徳川方と反徳川方勢力だったとしている[34]。

Remove ads

脚注

出典

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads