トップQs

タイムライン

チャット

視点

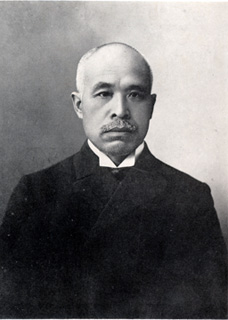

三浦守治

日本の医学者 ウィキペディアから

Remove ads

三浦 守治(みうら もりはる、安政4年5月11日〈1857年6月2日〉[1] - 大正5年〈1916年〉2月2日)は明治・大正期の病理学者。帝国大学医科大学の初代病理学教授、帝国学士院会員などをつとめた。東京帝国大学名誉教授、従二位勲二等瑞宝章受章。

経歴

磐城国田村郡御木沢村(現福島県田村郡三春町)に、三春藩士・村田七郎兵衛の次男として生まれ、幼いとき三浦義純の養子となった。

明治2年(1869年)藩校の講文堂に入る。寄宿舎の同期に加藤木重教がいる[2]。明治5年(1872年)東京に出て岡千仭の門に入り漢学を修めた。明治6年(1873年)大学東校に入り、明治14年(1881年)東京大学医学部を首席で卒業し、内科助手となった。同級に高橋順太郎、中濱東一郎、森林太郎(森鷗外)、小池正直、賀古鶴所がいる。

明治15年(1882年)第5回文部省国費留学生に選ばれ、ドイツのライプツィヒ大学に留学、コーンハイムに師事。翌年ベルリン大学に移り、ルドルフ・ルートヴィヒ・カール・ウィルヒョーに師事。病理学を専攻し、ドクトル・デル・メディチーネの学位を得て明治20年(1887年)帰国。

帰国して間もない明治20年3月17日、帝国大学医科大学教授に就任し、病理学病理解剖学を担当することになり、この日が病理学教室創立の日とされた。明治24年(1891年)医学博士となった。明治35年(1902年)に再びヨーロッパ各国で病理学を研究。明治38年(1905年)陸軍省御用掛を兼ね、日露戦争の際に現地で脚気を調査。明治39年(1906年)には帝国学士院会員に任じられた。帰国後医師を開業。当時国民病とされた脚気の研究のほか、ジストマ、マラリアなど各分野の研究に貢献した。明治43年(1910年)退官。大正3年(1914年)東京帝国大学名誉教授となった。

大正5年(1916年)2月2日、急性腹膜炎により死去。59歳であった。遺体は遺言により病理解剖に付された。墓所は谷中霊園にある。

佐佐木信綱の門下として和歌に優れ、「移岳」の雅号を持っていた。東京大学医学部2号館本館の東入口には「世の中の風あらく吹きしきるとも 心の海に波なたてそね」の歌碑が掲げられている。

Remove ads

栄典

著作

- 『剖検法』

- 『脚気治療法』

- 『脚気の病理』

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads