トップQs

タイムライン

チャット

視点

両界曼荼羅

大日如来の説く真理や悟りの境地を視覚的に表現した曼荼羅 ウィキペディアから

Remove ads

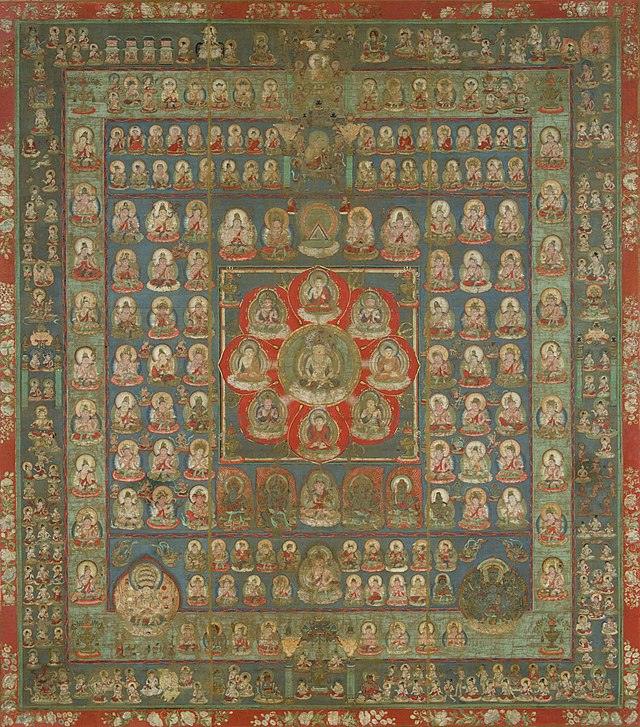

両界曼荼羅(りょうかいまんだら)は、密教の中心となる仏である大日如来の説く真理や悟りの境地を視覚的に表現した曼荼羅である。

概要

両界曼荼羅は、密教において胎蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅の二種類を一対として安置・観想する曼荼羅である。両者は「両部」とも称され、合わせて「両部曼荼羅」と呼ばれる[1]。

胎蔵界曼荼羅は、『大日経』(正式には『大毘盧遮那成仏神変加持経』)に説かれる教義を図像化したもので、正式には「大悲胎蔵生曼荼羅」と呼ばれる。ここでいう「胎蔵」は生命の根源である母胎を意味し、大乗仏教においては「如来蔵」(衆生が如来を宿す母胎)と結びつく概念である。胎蔵曼荼羅は、菩提心(仏の智慧の心)・大悲(衆生を憐れみ救う心)・方便(救済のための実践行為)という大日如来の三徳を象徴し、それが衆生の心に本来備わっていることを表現する。図像的には中央の中台八葉院に大日如来を中心に八尊を配し、蓮華を主要なモチーフとする。各尊は蓮華座に坐し、頭光・身光を負い、区画ごとに連帯性を持って配列される[2][1]。

これに対し、金剛界曼荼羅は『金剛頂経』に基づく曼荼羅で、「五相成身観」の修法によって悟りを体現する大日如来(金剛界如来)の世界を表す。五相成身観とは、菩提心を発し、それを堅固にし、仏の智慧を体得し、最終的に仏身を円満に成就する五段階の修行法である。金剛界曼荼羅は九つの区画(九会)から成り、各尊は白い円光「月輪」に囲まれ、金剛杵や月輪を象徴として仏の堅固な智慧を示す。中央には金剛界大日如来を置き、周囲を阿閦・宝生・無量寿・不空成就の四仏が囲み、相互供養の関係によって全体が有機的に結ばれている[2][1]。

両界曼荼羅は、このように構図や象徴、教義的背景の双方において明確な相違を持ちながらも、両部を相即させることで密教の全体的教理を表現する総合曼荼羅として尊崇されてきた。

Remove ads

起源・伝来

両界曼荼羅の起源はインド密教にさかのぼる。7世紀頃、西南インドにおいて『大日経』に基づく胎蔵曼荼羅が成立し、7世紀末から8世紀初頭にかけて南インドで『金剛頂経』にもとづく金剛曼荼羅が形成された。両者は当初は別個に発達したが、やがて相互に交渉を持つようになる[1]。

これらは、善無畏・金剛智・不空ら高僧によって中国・唐代に伝えられた。唐では訳経事業が進み、両曼荼羅も描かれたが、初期の金剛界曼荼羅は現在のような九会構成ではなく、右側一列の三区画が欠けた六区画であった。恵果の時代になると、胎蔵界曼荼羅と金剛界曼荼羅は急速に整備され、左右均整をもつ両界曼荼羅として完成する[1]。

日本への伝来は、弘仁年間(9世紀初頭)に空海(弘法大師)が唐に留学し、恵果阿闍梨から灌頂とともに両界曼荼羅の最新形を授与されたことによる。この曼荼羅は、恵果が宮廷画家ら十数名を動員して描かせたもので、空海はこれを「現図曼荼羅」として持ち帰った。現図曼荼羅は空海在世中に劣化が進み、弘仁12年(821年)に模写が行われたほか、後世にも東寺灌頂院を中心に複数回転写され、正系の曼荼羅として伝えられた[2][1]。

現存する現図曼荼羅の中で最古のものは、天長6年(829年)に淳和天皇の発願で神護寺灌頂堂用に制作された高雄曼荼羅(国宝)である。その他の著名作としては、平安時代の伝真言院曼荼羅(国宝)、奈良・子島寺の子島曼荼羅(国宝)、平清盛が血を絵具に混ぜたと伝わる血曼荼羅(重要文化財)などがある[2]。

空海が持ち帰った彩色両界曼荼羅(根本曼荼羅)の原本および弘仁12年(821年)に製作された第一転写本は教王護国寺に所蔵されていたが失われており、京都・神護寺所蔵の国宝・両界曼荼羅(通称:高雄曼荼羅)は彩色ではなく紫綾金銀泥であるが、根本曼荼羅あるいは第一転写本を忠実に再現したものと考えられている。

Remove ads

構成

要約

視点

胎蔵曼荼羅

胎蔵曼荼羅(「胎臓」も使われる)は、詳しくは大悲胎蔵正曼荼羅といい、原語には「世界」に当たる言葉が入っていないが、金剛界曼荼羅に合わせて、古くから胎蔵界曼荼羅という言い方もされている[注釈 1]。曼荼羅は全部で12の「院」(区画)に分かれている。その中心に位置するのが「中台八葉院」であり、8枚の花弁をもつ蓮の花の中央に胎蔵界大日如来(腹前で両手を組む「法界定印」を結ぶ)が位置する。大日如来の周囲には4体の如来(阿閦如来、開敷華王如来、阿弥陀如来、天鼓雷音如来)を四方に配し、さらに4体の菩薩(普賢菩薩、文殊師利菩薩、観自在菩薩、慈氏菩薩)をその間に配して、合計8体が表される。

| 彌勒菩薩 | 觀音菩薩 | 文殊菩薩 |

| 天鼓如来 | 大日如来 | 寶生如来 |

| 普賢菩薩 | 彌陀如来 | 寶髻如來 |

外金剛部院

| |||||||||||||||||||||||

中台八葉院の周囲には、遍知院、持明院、釈迦院、虚空蔵院、文殊院、蘇悉地(そしつじ)院、蓮華部院、地蔵院、金剛手院、除蓋障(じょがいしょう)院が、それぞれ同心円状にめぐり、これらすべてを囲む外周に外金剛部(げこんごうぶ)院、またの名は最外(さいげ)院が位置する。これは、内側から外側へ向かう動きを暗示していて、大日如来の抽象的な智慧が、現実世界において実践されるさまを表現するという。

さらに、胎蔵曼荼羅は、中央・右・左の3つのブロックに分けて考えることが必要である。図の中央部は大日如来の悟りの世界を表し、向かって左(方位では南)には聖観自在菩薩(観音菩薩)を主尊とする蓮華部院(観音院)、向かって右(方位では北)には金剛薩埵(こんごうさった)を主尊とする金剛手院(金剛部院。薩埵院)がある。蓮華部院は如来の「慈悲」を、金剛手院は如来の「智慧」を表すものとされている。

金剛界曼荼羅

日本で一般的に用いられる金剛界曼荼羅は、『初会金剛頂経 (真実摂経)』に説かれる二十八種の曼荼羅のうち「金剛会品」の曼荼羅6種、「降三世品」の曼荼羅2種に、『理趣経』の曼荼羅を加えて「九会(くえ)」としたもので[3]、成身会(じょうじんえ)、三昧耶会(さまやえ)、微細会(みさいえ)、供養会、四印会、一印会、理趣会、降三世会(ごうざんぜえ)、降三世三昧耶会の九会(くえ)から成る。この九会で一幅の曼荼羅を構成する手法は日本密教独自の流儀で、チベット密教では行われない。

のうち、成身会に相当する作例。

| 四印会 | 一印会 | 理趣会 |

| 供養会 | 成身会 | 降三世会 |

| 微細会 | 三昧耶会 | 降三世 三昧耶会 |

中心になる成身会(羯磨会(かつまえ)ともいう)中尊は金剛界大日如来(左手の人差し指を右手の拳で包み込む「智拳印」をむすぶ)である。大日如来の東・南・西・北には阿閦(あしゅく)如来・宝生如来・阿弥陀如来・不空成就如来の4如来が位置する(大日・阿閦・宝生・阿弥陀・不空成就を合わせて金剛界五仏あるいは五智如来という)。各如来の東・南・西・北には四親近菩薩(ししんごんぼさつ)という、それぞれの如来と関係の深い菩薩が配されている。[注釈 2]

三昧耶会、微細会、供養会は中央の成身会とほぼ同様の構成をもっており、四印会はそれをやや簡略化したもの、一印会は他の諸仏を省いて大日如来一尊で表したものと考えて大過ない。

曼荼羅画面向かって右に位置する三会の曼荼羅はこれとはやや構成が異なる。理趣会は金剛薩埵を中尊として、欲望を擬人化した菩薩がこれを取り囲む。これは、欲望を単に煩悩として否定するのではなく悟りを求める心に昇華すべきだという『理趣経』の理念を図示したものである。降三世会は仏菩薩が憤怒の姿を現したものとされ、代表して金剛薩埵が恐ろしい形相をした降三世明王の姿で描かれている。降三世三昧耶会は降三世会を三昧耶形で描いたものである。これらの諸尊もすべては大日如来の悟りが形を変えて現われたものであり、すべては大日如来一尊に由来するということを表現したものと思われる。

なお、天台宗では、上記の九会のものだけでなく、金剛界八十一尊曼荼羅とよばれる一会のものも用いられる。その構成は九会金剛界曼荼羅の成身会にほぼ同じであるが、三昧耶会、微細会、供養会にあらわれる「賢劫十六尊」という菩薩を追加し、四隅に降三世会、降三世三昧耶会にあらわれる明王を描いている。いわば一会をもって九会を代表する構成といえる。

胎蔵曼荼羅が真理を実践的な側面、現象世界のものとして捉えるのに対し、金剛界曼荼羅では真理を論理的な側面、精神世界のものとして捉えていると考えられる。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads