トップQs

タイムライン

チャット

視点

大日如来

真言密教の本尊 ウィキペディアから

Remove ads

大日如来(だいにちにょらい、サンスクリット: Mahāvairocana[1])は、大乗仏教における信仰対象である如来の一尊。真言密教の教主たる仏で、密教の本尊である[2][3]。日本密教においては[4]一切の諸仏菩薩の本地とされる[5][注 1]。

Remove ads

名称

概説

大乗仏教では三身説をとるが、姿・形をもたない宇宙の真理たる法身仏、有始・無終の存在で衆生を救う仏である報身仏(人間に対する方便として人の姿をして現れることもある)、衆生を救うため人間としてこの世に現れる応身仏(釈迦如来)と説明される。大日如来は法身仏であるとされる。台密では釈迦如来は人間を救うために現世に現れた大日如来の化身であると解釈する。東密では、顕教の釈迦如来と大日を別体としている[5]。

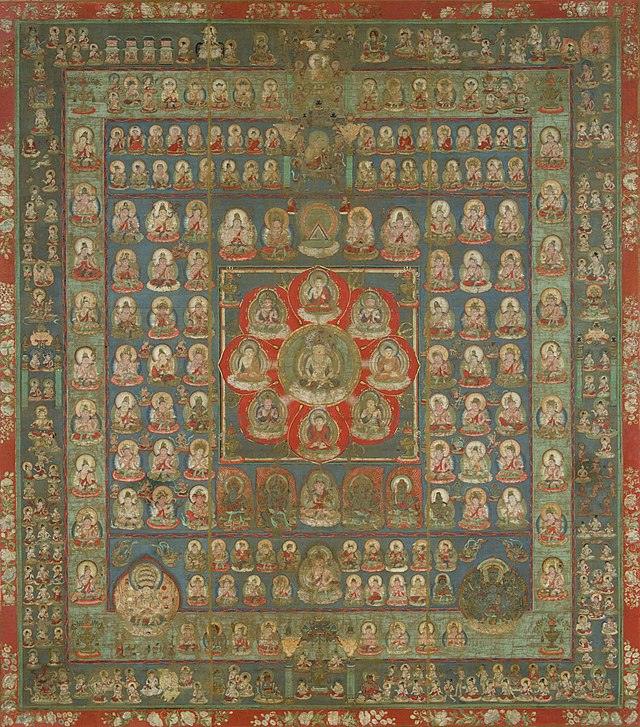

大日如来は「無相の法身と無二無別なり(姿・形の無い永遠不滅の真理そのものと不可分である)」と説明される[7]。通常、仏の悟りの境地そのものである法身は、色も形もなく、説法もしないとされるが、大日如来は法身でありながら説法を行うという[8]。また、それは過去・現在・未来の三世にわたっているとされる[9]。大日如来の「智」の面を表したのが金剛界の大日如来であり、「理」の面を表したのが胎蔵界の大日如来であるとされ[5]、この金剛界の智法身と、胎蔵界の理法身は一体不可分であるとされる[10]。金剛界の大日如来は智拳印を結んで周囲に阿閦如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来の四仏を置く[5]。これを金剛界五仏という[5]。また、胎蔵界の大日如来は中台八葉院の中央に位して法界定印を結ぶ[5]。

Remove ads

日本

日本密教では、両界曼荼羅(金剛界曼荼羅・胎蔵曼荼羅)の主尊とされ、さらには虚空にあまねく存在するという真言密教の教主[7]、「万物の慈母」とされる[11]。声字実相を突き詰めると、全ての宇宙は大日如来たる阿字に集約され、阿字の一字から全てが流出しているという[12]とされる。また毘盧遮那仏と同体とされ、神仏習合の解釈では天照大神(大日孁貴)とも同一視もされる[13]。

大日如来は真言宗では加持祈祷によって現世利益をもたらす仏としても信仰される。中国の『管子』に典拠することわざで「衣食足りて礼節を知る」というものがあるが、それと同様に大日如来が現世利益をもたらすのは、まず人間に現世での欲を満足させ、それから悟りへの道を導くための方便であるという。

覚鑁は、真言密教における大日如来と浄土教の阿弥陀如来は同体であるとし、密教的な浄土である「密厳浄土」と阿弥陀如来の「西方浄土」は同一のものであると説いた。覚鑁は「密教的浄土教」を大成したが、その教義では大日如来は人を浄土へ導く仏として解釈される。

富士信仰における大日如来

平安末期の久安年間に末代が富士山頂に大日寺を建立し、大日如来を富士の本尊とする信仰が創始されたといわれている[14]。そして、富士の神である浅間大神は浅間大菩薩と呼ばれ、その本地仏は大日如来であるとされ、富士信仰において祀られた[15]。

チベット

チベット密教では、『大毘盧遮那成仏神変加持経(大日経)』系の行タントラ、『金剛頂経』系の瑜伽タントラの主尊とは位置付けられるが、後期密教の無上瑜伽タントラの根本仏は金剛薩埵や持金剛仏などとされ、日本密教における「大日如来は密教の根本仏」という観念は、チベット仏教には当てはまらない[4]。

真言

仏典における扱い

| 「 | 」 | |

—空海(『声字実相義』より) | ||

| 「 | 」 | |

仏像・仏画

像容

他の如来が出家した釈迦如来の姿に則り装身具を一切着けず簡素な大衣を纏うのみであるのに対し、大日如来は宝冠、瓔珞、腕釧、臂釧などを着け、大衣を着けず上半身には条帛を着け、頭上には肉髻が無く髻(もとどり)を結うという菩薩と同様の姿をしている[6]。これは、密教世界を包括する存在である大日如来には王者の装いである菩薩の姿が相応しいとされたからである[6]。像は全て坐像である[6]。印相は、先述の通り金剛界大日如来は智拳印を、胎蔵界大日如来は法界定印を結ぶ[6]。また、インドでは、宝飾品を身に纏わずに通常の如来の姿で表現されることもあり、チベットでは多面仏として描かれることもある[19]。

作例

Remove ads

他の宗教の神との関連性

要約

視点

ヴィローチャナ

マハーバーラタには、太陽神ヴィローチャナ・アスラ王ヴィローチャナを同一視している箇所が32例ある[20]。また興福寺監修『阿修羅を究める』では「例えば、北周時代(六世紀後半)の敦煌莫高第四二八窟南壁に描かれた『盧遮那仏説法図』では、盧遮那仏像の胸あたりに須弥山が描かれ、その前にやはり月と太陽を手にした阿修羅像が現わされている」とある[21]。

『マハーバーラタ』における第二の場合、すなわちVirocana、VairocanaとAsuraとの結合については仏教諸経典についてもこれを認めることが出来る。例えば『雑阿含経』には「鞞盧闍那阿修羅子婆稚」とある。また、初期仏典の累層的発展形態を示す密典の一つの『仏母大孔雀明王経』には「微盧遮那薬叉」とあり、同経梵本ではVirocanaの異名をYakṣa(夜叉)としている。『大海経』(Mahāsamamayasutta 大三摩惹経)にはVerocana(=skt. vairocana)がAsuraの別名Rāhuとして、森の法会(Dhammasamaya)において釈尊を讃歎するやちおろずの神々のひとりとして登場する。 — 宮坂宥勝、 「アスラからビルシャナ仏へ」『密教文化』1960(47)、1960年、p.16。

と述べている。

中村元は、「ヴェーローチャナ -Verocana.本文の中ではこのように表記されている。=skt.:Vairocana.もとは太陽を意味する語であった。この語が大乗仏典に取り入れられると、毘盧遮那、大日如来となる。これに詳しい研究としては『VirocanaとVairocana ―研究序説』(『渡辺照宏仏教学論集』筑摩書房、一九八二年、四〇五-四二六ページ)。」とある[22]。

アフラ・マズダー

宮坂宥勝は、

もしもAhura Mazda→Asuraとすれば、中古においてAsuraの代表者にVirocanaがあり、とくに俗語系のパーリ語で綴られた原始仏典『サンユッタ・ニカーヤ』の中にVerocano asurindoの語が見出されることは、いっそう注意してよいだろう。しかし、『アタルヴァ・ヴェーダ聖典』にはまだVirocanaの名が出てこない。したがってVirocanaの起源についてこれ以上立入って追及することは不可能であるというほかはない。 — 宮坂宥勝、「アスラからビルシャナ仏へ」『密教文化』1960(47)、1960年、p.19。

と述べている。

渡辺照宏は、

もしAsuraの首領がVairocana(またはVirocana)とよばれ,これがBuddha Vairocanaと結びつくものとすれば,VedaにおけるAsuraの首領であるVaruṇaとも結びつき,したがってAwestaのAhura Mazdaとも結びつくわけである。目下の段階においてこれは私の仮説であり,否定することもできないと同時に断定する資料もまだ十分ではない — 渡辺照宏、「VirocanaとVairocana -研究序説―」『渡辺照宏仏教学論集』筑摩書房1982年、p.423

と述べている。

Remove ads

西洋思想との関連性

思想家である林達夫他の『世界大百科事典 19』によれば、大日如来は、この宇宙にあまねく広がる点では超越者だが、万物と共に在る点では内在者とされ[23]、「万物を総該した無限宇宙の全一」[23]、全一者であり、万物を生成化育することで自己を現成し、如来の広大無辺な慈悲は万物の上に光被してやまないとされる[23]という。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads