トップQs

タイムライン

チャット

視点

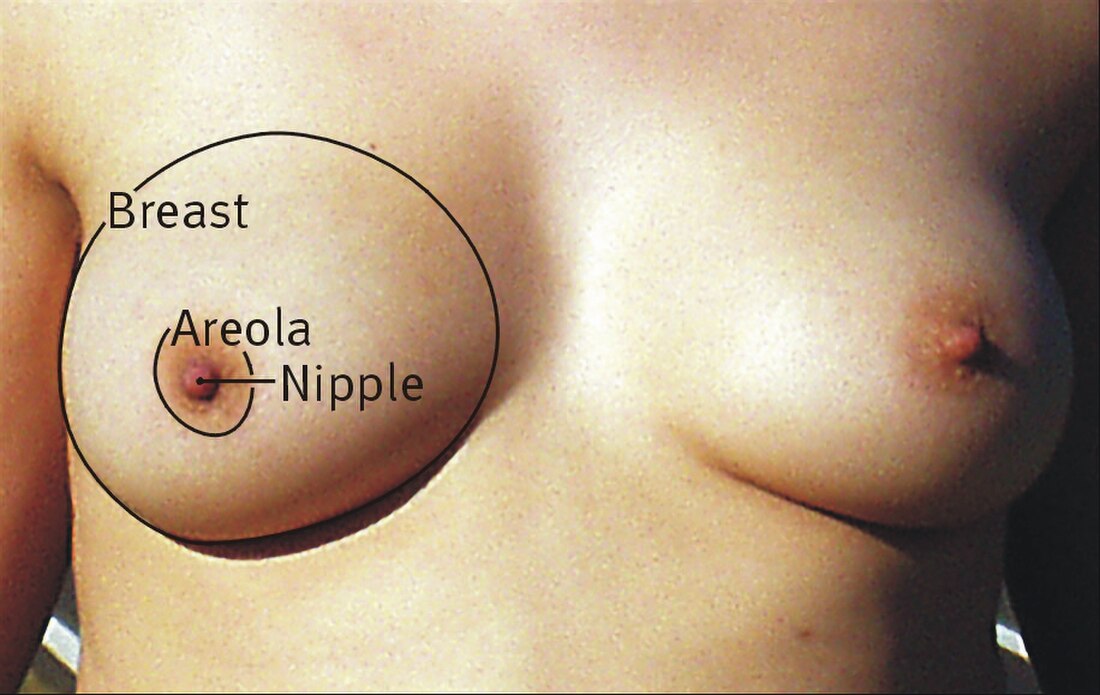

乳房

哺乳類のメスが具える外性器のひとつ ウィキペディアから

Remove ads

乳房(にゅうぼう[1][2]、ちぶさ[2][1])は、有胎盤類の一部の哺乳類の腹側にある器官で、乳腺を含む突起である。構造上は外皮と密接な関係があり[1]、雌(ヒトにおける女性)では乳腺から乳汁(乳、母乳、以下ヒトのに限る場合は「母乳」、そのほかは「乳汁」と表記)を分泌し、哺乳器としての機能を内包する[1]。

この記事には性的な表現や記述が含まれます。 |

概要

哺乳類の最も重要な特徴の一つは、哺乳すなわち「乳を子に飲ませること」であり、乳汁を分泌する機能をもつ外分泌腺である乳腺を必ず具え[注 1]、雌は乳汁を分泌する。

このうち後獣下綱(現生は有袋類のみ)と真獣下綱(有胎盤類)については、無駄なく授乳するための哺乳器官として乳首(乳頭)が発達している[注 2]。

これらの乳首を持つグループのうち、有胎盤類は体表面に露出した乳首を有している[注 3]。そのごく一部のグループに、個々の乳首とその周囲を基底部から盛り上げる形で発達させているものがおり、このような構造の哺乳器官を乳房という。乳房の主たる構成物は柔らかくて弾力性(弾性)の高い脂肪であり、また形状としては、丘陵のようになだらか(典型: ヒト、ブタ)、あるいは貯蔵タンクのような塊状で(典型: ウシ、ヤギ)、隆起もしくは膨張している。

乳腺の発達する部位は、左右対称に前足の腋の下から後ろ足の間、恥骨に続く乳腺堤と呼ばれる弓状の線上にあるため、乳房を持つ種の場合、この上の発達部位の中で、それぞれの種によって、特定の幾らかが発達する[4]。

一般的に多産の動物ほど乳房の数は多く、牛は4個(2対)、熊は6個(3対)、猫は8個(4対)、犬は10個(5対)、豚は14個(7対)存在する。ただし、個体差が大きく必ずしも個数や位置は一定ではない。乳付き順位といい、どの仔がどの乳房を吸うか、生後すぐに決定される場合もある[5]。

雄(ヒトにおける男性)にも乳腺、乳首、乳房が存在するが、乳汁の生産と分泌の機能をもたないため、通常的には発生学的痕跡でしかない。つまり、発生過程の前期でメスとして成長しつつ途中でオスとして成長するべく性が切り替わった個体に、切り替え以前に発現した形質が痕跡として残っている。

→ヒト以外の哺乳類の乳房については「家畜の乳房」を参照

Remove ads

名称

日本語

日本語としては、大和言葉(和語)で「ち[6]」「ちち[6]」「おちち[7]」「ちぶさ[6]」などと呼ばれる。「ち」と「ちち」に当てる漢字は「乳」[8]。「ち; 乳」は『万葉集』にも見られる古語で「乳飲み子[9]」「乳離れ[10]」「添え乳[11]」「

なお外来語として、しばしば「乳房」の意で「バスト」の語が使われるが、原義は「胸囲」である。

また、21世紀初期にはマンモグラフィーによる乳癌検診の普及に伴って「マンモ」という略語が医療現場や報道でみられるようになった[13](※2010年代の記述)が、カタカナ言葉「マンモ…」が「乳房の」の意(※英語 "mammo-" は接頭辞)で通用する時代になったわけではない。

日本語における俗称

→「おっぱい」も参照

幼児語で「母乳」を指す語のひとつである「おっぱい/オッパイ」が、転じて「乳房」の意でも広く用いられ[14]、少なくとも幕末以降広く用いられている[15][16]。語源は諸説あってはっきりしない[16]。「ぱいおつ/パイオツ」は「おっ-ぱ-い」の3音節を「お-つ-ぱ-い」と4音節に変換したうえで前後を入れ替えた倒語で、1970年代に発生した。また「ぱいぱい/パイパイ」[14]は幼児語「おっぱい」から派生したと考えられるが、性的語義の「おっぱい」としても用いられるようになった。更には、性的語義の「おっぱい」あるいは「ぱいおつ」の「ぱい/パイ」が性的「おっぱい」の意味を持ったまま接辞化してもいて、主に性的「おっぱい」の関連語を合成する形態素になっている[注 4]他、音価の類似性からギリシア文字「π」(その日本語慣用名である『パイ』)と関連付けされてもいる[注 5]。

日本語以外

この節の加筆が望まれています。 |

英語

英語では通常「breast」という。この他の類語としては、chest、bust、bosomなどがある[17]。スラングも多く、boob(s)、boobies、titsなどがある[17][18]。

Remove ads

ヒトの乳房

要約

視点

概観

ヒトの乳房は女性では10歳前後から発達し始め、成人では前胸壁の大胸筋上に半球状(椀状)に隆起し、底面の直径は平均で10-12cmほどである[1]。形状や大きさに個人差、年齢差があり、乳腺の分泌期とそうでない時期によっても異なる[1]。

主たる役割は、出産後に乳汁を分泌し、乳児を育てることであるが、ヒトの乳房はその大きさや膨らみ方が他のサル類より大きい例が多いこと、また、妊娠期間や育児中でなくとも目立つ存在である点で特異である。しかしなぜそうなったか、どのような過程を経てそうなったかについては議論が多く、一定の結論は出ていない。

構造

1. 胸壁 2. 胸筋 3. 乳腺葉 4. 乳首 5. 乳輪 6. 乳管 7. 脂肪組織 8. 肌

乳房の表面は皮膚で覆われる。ヒトの女性では、通常は胸部の大胸筋の表面の胸筋筋膜上に左右1対が存在し、およその位置は、上下が第3肋間~第7肋間、左右は胸骨と腋窩の間である。乳房は思春期前は性差がなく男児と同じ(乳房のタナー段階I)であるが、思春期の初経を挟む約4年間に乳腺が発達し、脂肪組織が蓄積する。また、妊娠中から出産直後にかけても膨らむ[19]。乳房の脂肪組織の形や大きさは個人差が非常に大きい。20代より乳房の中身が徐々に衰退するため乳房が張りを失い徐々に下垂し始める[20]。

乳房の内容は成人型乳房の場合、その体積の9割は脂肪組織で、1割が乳腺である。初潮前後から成人型乳房になるまで(乳房のタナー段階III・IV)は乳房が硬くなる。乳腺は、乳房一つあたり15~25個の塊として存在し、乳頭の周囲に放射状に並ぶ。それぞれの塊を乳腺葉と呼ぶ[21]。それぞれの乳腺葉からは乳管が乳頭まで続き、乳腺より機能し分泌された乳は、乳管、乳頭を通して体外へ出る。乳房組織の脂肪組織は乳の生産には全く関係しない[22]。

成長

→詳細は「乳房の成長」および「タナー段階」を参照

タナー段階によれば、両性において共通するのがI(幼児型)である。その後、女性は第II・III・IVの3課程(第2・3を前後半に分けると5過程)を経て、Vにおいて女性成人型に変化する。女性の思春期は7歳7ヶ月 - 11歳11ヶ月の間、平均年齢の9.74±1.09歳、平均身長の134.1±6.8cm、平均体重の29.5±4.3kg[23][24]に乳房の成長開始(Thelarche・乳頭期)から始まり(乳房の発育異常が見られる場合は年齢を含めてこの限りでは無い)、初経の1年以上前はIIで、初経前後でIII、初経の1年後以降でIVとなり、IからVへ変化する期間は途中で初潮を挟む約4年間である[25]。初経は多くの女性で10歳-15歳の間[26]に迎えるため、初経から3年以上経ち成人型乳房になるのは13歳(10歳で初経の時)-18歳(15歳で初経の時)以降となる。

まれに日本人女性の場合、乳房がⅢ~Ⅳのままで、Ⅴまで行かずに、成長が止まってしまう事もある。但し、陰毛の無毛症と同じく、放射線治療の被曝による副作用及び後遺症、プラダーウィリー症候群等の性腺機能不全による視床下部性肥満及び小児の肥満及び皮下脂肪型肥満、漏斗胸等の胸郭疾患及びターナー症候群等の内分泌疾患、脳腫瘍、先天性の癲癇障害や抗てんかん薬の薬の副作用、無理なダイエット、思春期による友人関係や家庭環境等のトラブルや受験等のストレス等でなければ健康上の心配はない。

成人を過ぎた場合は美容整形外科での乳房形成術豊胸術等がある。内科的治療としてはホルモン療法(内服薬)があり、思春期に精神的なストレスを感じている小学5~6年生(小学生)や中高生の女児に有効的な治療法でもある。

男性は女性と異なり思春期初来から成長せず、腋毛、髭の発生時に、乳輪の面積が若干広くなり、乳頭と共に茶色や黒色に変色し、筋肉の発達後に乳房が男性成人型へ発達する[27]。

乳房の成長に関する疾患

思春期前に、一時的に乳房が乳頭期(II)以降の状態に成長し、数ヶ月から3年で幼児型(I)に戻る症状として思春期前乳房隆起がある(殆どが2歳以下で発症)。Iに戻らなかったり、身長増加速度が異常に高かったり、骨年齢が異常に進むなどの場合は思春期早発症の可能性がある[44]。

男性においても、女性のように乳房が隆起する女性化乳房の症状が出る場合がある。

極く稀に本来の発達部位以外の場所に乳頭(多くの場合1対。9対発生した例あり)が発生することがある。副乳と称される。稀に膨らむ場合もあるが、ほとんどの場合が発達せずホクロのように見える。副乳は必ず乳腺堤(腋窩から外陰部にかけて)に発生する[45]。人類は進化の過程で乳房の数を2個に減らしたが、昔の名残が表に出てしまったものと考えられる[46]。

女性の乳房の萎縮

→詳細は「乳房萎縮」を参照

上記で成長した乳房は20代からステップ1となり萎縮し始める。萎縮が早い人は20代でステップ2に達する人がいる。順序は以下の通りである[47]。

- ステップ0 乳房の成長の第5段階、丸い形で垂れていない。

- ステップ1 上胸のボリュームが落ちる(脇側がそげる)

- ステップ2 乳房下部がたわみ、乳頭が下向きになる。

- ステップ3 乳房が外に流れる、乳房自体が下がる。

サイズ

乳房のサイズが大きいことを巨乳といい、小さいことを貧乳という。乳房のサイズには人種差があり、一般的にアジア人女性よりも白人女性の方が大きい傾向にある[48][49]。

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

乳房のサイズはブラジャーのカップサイズやトップバストとアンダーバストの差を指標とする場合がある。日本での調査ではトリンプが3000人の女性に対してカップサイズのアンケート調査を行った[50]。その結果、最も多くの割合を占めたのがBカップであるものの、年齢別で見ると10代から30代ではBカップの割合は少なく、Cカップが最も多かった[50]。また、全国に約800サロンを展開する総合コンサルティング会社のダイアナが、48万人以上のデータをもとにトップバストとアンダーバストの差を平均化した結果、全国平均は14.069cmであった[51]。県別に平均化したデータも示されており、トップ5県である香川県、島根県、高知県、栃木県、愛媛県ではすべて15cm以上の差異でCカップ以上であり、最下位は和歌山県の11.326cmの差異でAカップであった[51]。

乳房のサイズは遺伝的な因子がある。BMC Medical Geneticに発表されたゲノムワイド関連解析の研究では、16,000人以上の女性のデータを分析し、合計7つの遺伝的要因が乳房のサイズと有意に関連していることが明らかになった[52]。7,169人の女性を対象にした同様の分析でも遺伝的要因との関連が見られた[53]。また、東京大学などの研究グループが2018年6月1日に発表した研究で、バストサイズに関連が強い遺伝子が存在している領域があることが判明した[54]。この研究は、生理日管理アプリ「ルナルナ」を利用している女性ユーザー1万1348人を対象にした研究で、バストサイズが大きい人と小さい人では、6番染色体と8番染色体に異なる遺伝子の組み合わせが存在することがあるという[54]。そして2010年に発表された1,010人の双子の女性を対象にBMIとブラカップサイズを調査した双生児研究では、ブラカップサイズの遺伝率は56%であったことがわかった[55]。この遺伝的分散のうち総分散の3分の1がBMIに影響する遺伝子と共通しており、3分の2は乳房のサイズに固有の遺伝子であった[55]。

アジア人女性の大規模コホートを用いた乳房サイズの非遺伝的決定因子を同定する調査では、BMIが乳房のサイズを予測するもっとも顕著な因子であった[56]。また、1997年に発表された日本人の若年成人女子を対象とした調査によると、バストのサイズとウェスト、ヒップ、体重には高い相関関係があり、身長とは低い相関関係があることが判明した[57]。バストサイズとウェストの相関係数は0.78585、ヒップとの相関係数は0.70181、体重との相関係数は0.78300、身長との相関係数は0.19439であった[57]。

他の因子としてはよく知られているのは、性ホルモン(主にエストラジオール)の影響で思春期に乳房のサイズの増大が見られることである[58]。乳房の大きさは、成人女性の月経周期におけるエストラジオール濃度とも正の相関が見られるが[59]、見られなかった研究もある[60]。また、指比との関係も研究されている。右手の指比の値が高いほど(例えば1以上)女性化率も高く、出生前のエストロゲン値も比較的高いことを意味しており、実際の研究では指比の値と女性の乳房の大きさ、体重、BMIは正の相関があった[61]。

形状の差

乳房の形状は個人差、人種差、年齢差が大きいことは前述したが、乳房の軸と底面直径の関連により分類される。ドイツの人類学者R. Martinは以下の4つに分類した[62]。

- (1) 皿状乳房 - 乳房の高さが低く、基底が大きい。

- (2) 半球状乳房 - 高さが基底の半径に近い形状。ヨーロッパ人に多い。

- (3) 円錐状乳房 - 高さが基底の半径よりも大きい。

- (4) 山羊乳状乳房 - 乳頭が著しく下方に向いている特徴を持つ。

性的アピール

少なくとも現代の都市文明社会においては、女性の乳房の存在はすぐれて性的であり、肉体の性的魅力の大きな要素をなしている。思春期の女性は乳房が思春期開始と共に発達し始めるのに対し、尻の発達し始めるのは乳房全体が膨らみ始める初経の1年前後[63]と、乳房よりも後になる。また、性行為においては、乳房への愛撫は大きな位置を占める(ヒトの乳房、特に神経終末が集中している乳首は刺激を受けると性的興奮を得やすい)。

哺乳類であれば、乳腺は具えている。極めて原始的なグループ(現生では原獣類の一種である単孔類のみ)でもない限り、発達した乳腺と乳首を具えている。また、乳房を具える種でヒト以外のものは、妊娠中でも授乳期でもない時期にまで乳房が膨らんでいるということはない。そのようななか、妊娠中でも授乳期でもないという意味での平時にも膨らんでいる乳房をもつのは、ヒトだけである[64]。チャールズ・ダーウィンは、メスだけに乳房が発達するのは、オスに対する性的信号を発信するためであろうと指摘した[65]。デズモンド・モリスの仮説によれば、多くのサル類では発情期にメスの尻が色づき、これをオスに示す行動が知られているが、ヒトの祖先が直立二足歩行をするようになると、従来の前のめりな姿勢がもはや基本的なものでなくなり、加えてオス(男)の目の位置は異性の尻よりずっと高い所にまで上がってしまったので、こういった変化のせいで、たわわな尻と外性器による直接的な性的アピールは、以前ほどの効果を期待できなくなった。そこで、尻に替わって異性の目線の近くでアピールできる部位として胸部をたわわに膨らませるようになったと考えられる[66][注 6]。

乳房はオスに対してどのような信号を放っているのか。諸説あるが、メスが若くて年頃であることを乳房の形から読み取っている可能性がある。年齢を重ねに重ねたメスは乳房も下垂するが、そのように加齢した個体は、母体の安全も含めて子供を産み育てることの困難さが看過できないレベルに達しているか、妊娠できない状態になっているであろうとの判断が可能であるから、繁殖行為(性交)の相手として低価値と見なされる[67]のは、繁殖を重大な生存目的とする「生物」としては、至極正常な判断判別ではある。

一方で、人類学者フランシス・マシア=リーズ(ラトガース大学所属)はこう反論する。大きく引き締まった乳房が「繁殖の準備ができたことや子供をたくさん産めることのアピール」であるなら「妊娠中や授乳中の乳房が最も大きくて引き締まっている」のは何ゆえかとの疑問を提示している。マシア=リーズの説によれば、ヒトの乳房が大きくなったのは自然選択の結果である。脂肪の蓄えがあれば食糧供給が不安定な初期人類にとって生存に有利に働いたに違いないとの考え方である[65]。

母乳の分泌とその調節

血液を原料に母乳を作る。これはヒトを含む哺乳類が幼体や幼児に栄養を与えて育てるために母体が作りだす分泌液で、乳房組織は血液の赤みを抜き乳にし、乳首から体外に出る。特に出産直後に母体から出る乳は初乳と呼ばれ、幼体幼児の免疫上重要な核酸などの成分が含まれている。前述のように乳房組織の脂肪は乳の生産自体には関係がないため、その大きさと母乳の量・質には因果関係はない[22]。

どのような哺乳類も、妊娠分娩後に脳下垂体から泌乳刺激ホルモン(プロラクチン)、オキシトシンが分泌されることで、出産後の数ヵ月から数年に亘る哺乳期間にだけ母乳が生産される。稀にホルモン異常などの疾患により、妊娠しなくとも母乳が出る場合があり[68]、男性から出ることもある[69]。

脂肪組織に蓄えられたダイオキシンなどの極めて毒性の高い物質が母乳に溶け込んで排出される量は、年齢の高い女性ほど多くなりやすい[70]。

乳房の保護

思春期・成年女性の乳房は、胸から前に大きく突き出してやや垂れる柔らかい器官である。体が大きく動いた場合には、慣性の法則によりそれとややずれた運動をする。そのため、乳房が大きい女性はそのままでは走った場合などに乳房が弾んで動くことで疼痛を感じる。これを抑えるべく、乳房を覆って体に引きつけるための装置が考案されている。ブラジャーはこの例である。

Remove ads

疾患

脚注

参考文献

関連文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads