トップQs

タイムライン

チャット

視点

仏教とキリスト教

複数の宗教に関する人文科学的な議題の一つ ウィキペディアから

Remove ads

ガウタマ・ブッダとイエス・キリストの間には、そして仏教とキリスト教の間には類似点が見いだせるため、両者の間に関係があるかどうかが考察されている。両者間の類似は、ヘレニズム世界とインド亜大陸の文化的交流に起因すると推測されている。

仏教とキリスト教の起源

イスラエルでキリスト教が生まれ、原始キリスト教が興隆した時期の500年ほど前に、仏教がインドで生まれている。仏教もキリスト教も、今日、起源の地において信者の人数の上では非常に減少している。(→仏教の西域伝播については仏教#部派仏教を参照)

類似点

要約

視点

文化的交流において言及される類似点

プラノ・カルピニやウィリアム・ルブルックといった13世紀の国際的な旅行家たちは、仏教の聖典、教義、聖人、禁欲生活、瞑想の実践、また儀式は、キリスト教のそれに匹敵し、そしてまた、ネストリオス派キリスト教の共同体は、伝統的に仏教徒の共同体と非常に近接していたと報告している[1]。16世紀前半にヨーロッパのキリスト教徒が仏教とより直接的に交流するようになると、多くのカトリックの宣教師(例えばフランシスコ・ザビエル)が仏教に関する牧歌的な報告を本拠地に送った[1]。しかしながら同時期に、スリランカへのポルトガル人入植者たちが宣教師と全面的に協力し、スリランカ中の仏教徒の財産を没収している[1]。このスリランカにおける仏教抑圧は続くオランダやイギリスの統治下でも続いた。ポルトガルの歴史家ディエゴ・デ・コントはヴァティカンにヨサファトは実際にはブッダであることを連想させた[2]。

18世紀後半にヨーロッパの大学で仏教の研究が始まり、続いて仏教のテクストが利用可能になると、仏教との適切な邂逅に関する議論が始まった[1]。仏教の教えや慣習が尊重されるようになり、19世紀末には西洋人で初めての仏教への改宗者(例えばサー・エドウィン・アーノルドやヘンリー・スティール・オルコット)が現れ、20世紀初めには西洋人で仏教の修道生活を行うもの(例えばチャールズ・ヘンリー・アラン・ベネットやニヤーナティロカ)が現れた[1]。

20世紀にトーマス・マートン、ウェイン・ティーズデイル、デイヴィッド・スタインドル=ラストといった、キリスト教の修道僧やかつての修道女カレン・アームストロング[3]とプッタタート、ティク・ナット・ハン、ダライ・ラマ14世といった仏教の修道僧が宗教間対話に力を注いだ[4]。彼らはそれぞれ、イエスと仏陀の、別の方法の全く異なる教えの中には、病んだ世界に対して深い治療法を与える可能性のある知見と、目的の基本的な共通性を見出している[5][6][7]。仏教とキリスト教の出会いは、数百年かかって20世紀の重要な出来事だと考えられるようになったのではないか、と世界文化史家アーノルド・J・トインビーは推測している[8]。

学者に言及されている類似点

19世紀

19世紀に、ヨーロッパの学者たちによるアジアの文化・宗教の研究が始まると、仏教とキリスト教の間に見出せる類似点に注意が向けられた。

歴史家のジョージ・スタンリーは彼の著書『The Origin of Pagan Idolatry Ascertained from Historical Testimony』において以下のように述べている。

イエスとブッダの間には強い類似点があり、ただの偶然としてはあり得ない[9]。

トマス・トウィードは1879年から1907年にかけて「様々な定期刊行物の中で[…]仏教とキリスト教の相似点や、あり得る歴史的な影響に関するたくさんの情熱的な議論」があったと言及している[要出典]。

1883年に、東洋学と比較宗教学の草分けであるマックス・ミュラーがこう力説している:

仏教とキリスト教が驚くほど一致していることは否定できない。そして、同様に仏教がキリスト教より少なくとも400年以上前に存在していたことも認められるに違いない。さらに、仏教が初期キリスト教に影響を与えた歴史的経路を誰かが私に教えてくれれば、私はきっと非常に感謝するだろう[10]。

ミュラー自身は、イエスの教えが仏教の経典に優先することを示そうとしたと述べている。しかし、ミュラーは著書の中で反キリスト教的な動機を持っていたとしばしば批判されており、このことが先入観のない研究よりも、むしろ彼の隠れた意図を浮き彫りにしている推測される[11]。

19世紀終わりには、ルドルフ・ザイデルが仏教とキリスト教の寓話と教えの中に50の類似点を見出している[12][13]。

1918年、エドワード・ウォッシュバーン・ホプキンスは以下のようにさえ言っている。

「結局、イエスの生涯、誘惑、奇跡、寓話、そして弟子までもが直接に仏教に由来するのだ[14]。」

20世紀初めには、仏教に対する関心は幾分か衰えた。アルベルト・シュヴァイツァーの出した結論は人々に好まれてきたようである:広範な文化を通じての何らかの間接的な影響は

本質的にありえなくはないが、[イエスの新しい思想が仏教からの直接的な借り物だという仮説は]証明されていなし、証明不可能であるし、とても考えられない[15]。

近年の研究

近年の研究でも、仏教とキリスト教の間に見出せる類似点が指摘されている。

仏教からキリスト教が相当量の借り物をした、とザカリアス・P・サンディは結論付けている。彼はイエスを、ユダヤ人とも仏教徒とも、またユダヤ人仏教徒ともレッテルをはるのを好まず、そういった区別は「曖昧だ」と主張している。サンディはさらに、東西交流の長い歴史があったことを主張し、イソップ寓話のような西洋の寓話とダニエル書に付属しているスザンナの物語は、もともと仏教のジャータカであったことを示している[16]。

ブッダとイエスの相似

→詳細は「ブッダとイエスの相似」を参照

福音書

ブルクハルト・シェーラーは以下のように述べた:

[…]福音書に対する仏教の強い影響に注意することが重要である[…]数百年以上前から、仏教の福音書に対する影響が知られ、両宗教の学者によって認められてきた[17]。

彼はジョン・ダンカン・マーティン・デレットの研究『The Bible and the Buddhist』[18]の結論に同意し、「私は多くの仏教説話が福音書に含まれていることを確信した[17]」と書いている。

クリスチャン・リントナーは、パーリ語仏典およびサンスクリット仏典をギリシア語の福音書と比較し、四つの福音書はゲマトリアの音価、地口、対応する音節に基づいてより古い仏教経典から改良されたものだと結論した。彼の著作を精査したものは、ギリシア語とサンスクリットが同語族であるために、彼のゲマトリアの音価や対応する音節は一致し、彼の地口が存在するのだと主張した。彼の著作を支持するものは、発見は独自の物であり、関係の見いだせない文学に関しては同様の発見はできないと主張している[19]。

イエスの福音はイエスの父の名前を隠すために非常に寓意的・神秘的であった、とダニエル・ホプキンスは主張しており、ホプキンスはイエスの父をブッダの名前で呼んでいる[20]。

生誕の話

東洋学者のサミュエル・ビール(1825年-1889年)は、仏陀の生誕の話は西洋でもよく知られており、イエスの生誕の話に影響した可能性があると力説している:

幼少期の話

ルカの福音書に記されたイエスの幼少期の顛末(1世紀)を、大乗仏教の普曜経(3世紀)に記された、ブッダの幼少期の顛末と比較する者もいる[22]。

奇跡の話

→詳細は「ガウタマ・ブッダの奇跡」を参照

パウル・カルスは仏教とキリスト教を比較して、イエスとブッダはどちらも師への信頼のみによって水上を歩いたとされていることを看取した[要出典]。さらに、ブッダの弟子にもイエスの弟子にも水上を歩いたとされるものがいる。

R・シュテーリーはペテロの水上歩行と仏教徒『ジャータカ』での水上歩行に関して六つの相似点を挙げた。

R・フォン・ガルベも、物語におけるたくさんの相似点はインドの伝説からキリスト教が借り物をしているからだと考えた[23]。

ジャータカの物語に加えて、R・C・アモーレは、ブッダ自らが超自然的な能力を現している『Book of the Discipline, IV』、『Mahavagga』の第1章について詳しく説明した。アモーレは、イエス自身が仏教の教えに影響されていて、仏教の要素がキリスト教の発展にも影響を与えたと考えている[24]。

仏教徒のイエスに対する考え

ダライ・ラマ14世を含む何人かの仏教徒は、イエスを人の幸福のために身をささげたボーディ・サットヴァだとみなしている:

イエス・キリストも過去世を生きました。だから、ご承知の通り、彼は仏教の実践を通じてボーディ・サットヴァ、つまり啓蒙された人間と同じ高みに到達したのです。

イエスもブッダも、当時の一般的な宗教的慣習に代わる過激な教えを唱道した。彼らが反対する宗教的権威に言及するとき、盲人の列という一般的なメタファーの使用のような類似が時々見られる(ディーガニカーヤ 13.15, マタイによる福音書 15:14)。仏教徒の中には、仏教(あるいは一般的に東洋の精神的な思想)とトマスによる福音書のようなグノーシス主義のテクストの教義の間に、特に強く類似が見られると考えている者もいる[26]。ただし、トマスによる福音書は外典である。

14世紀の禅僧である峨山韶碩は、弟子の一人が福音書に含まれる物語を読んだ際、福音書は悟りを得た存在によって書かれたものであることを指し示した:

- 「そしてなぜあなたがたは着る物の心配をするのか。野に咲く百合の花を考えてみよ、それらがいかに育つのかを。彼らは骨折って働くわけでも、紡ぐわけでもない。さらに私はあなた方に言う。栄華を極めたソロモンですら、百合の花ほども着飾らなかった[…]それゆえ明日のことなど考えるな、というのは明日には明日の考えがあるからだ」

- 峨山は言った:「私はこのような言葉を発する者は、誰であろうとも悟りを得た者だと見よう[27]。」

マリア

ブッダの生誕物語はヘレニズム世界でも知られていた:『Archelaos of Carrha』(278 CE) の断片はブッダの処女出産に言及している[28][29]。

Andre Grabarは、処女マリアが二人の訪問者に脇を抱えられているという古典的な情景は、摩耶夫人が出産するという同様の仏教のテーマのようなより古い図から影響を受けているとしている[31]。

マリアがイエスに母乳を飲ませる図は、西洋では5-6世紀まで知られていなかったが(サッカラで彫られたフリーズが初出とされる)、ハーリティーが子に乳をやり、ヘレニズム風の衣装を着ているというガンダーラのギリシャ様式仏教芸術(ガンダーラ美術)と結びつけられてきた[32]。

観音菩薩と聖母マリア

中国学者のマーティン・パルマーは、おとめマリア(聖母マリア)と観音菩薩の類似性について述べている。観音菩薩はインドやチベットにおける男性のボーディ・サットヴァ、アヴァローキテーシュヴァラの中国名である。アヴァローキテーシュヴァラは、トルコへのネストリオス派の宣教の後、最初の一千年紀の間に中国で徐々に女体化が進んだ[33]。台湾の仏教組織の慈済基金会もこの類似性に気付いていて、聖母子像に特に似せた観音菩薩と子供の図画を画家に注文している。

江戸時代の日本では、キリスト教は禁止され、キリスト教を棄教しない者は死罪に処せられた。そこで、隠れキリシタンの中には、観音菩薩像を聖母マリアに見立てて密かに崇める者もいた。その像は現代では「マリア観音」として知られているが、隠れキリシタンが実際に所持していたマリア観音像そのものはほとんどが観音菩薩であり、マリア像として作られたものではない[34]。

文学、物語、神話における類似性

ダンマパダとソロモン王

ブッダの金言集であるダンマパダは、ソロモン王の箴言やコヘレトの言葉と広範な類似性がある[35]。こういった文書が仏教に影響したということはありうる、というのもソロモン王はブッダより3世紀半前の人物であり、ちょうどブッダが活きていたころに初めてユダヤ人がインドに移住してきたからである。

類似点としては平和[36]、忍耐[37]、この世界を一枚の絵画とみなすこと[38]、受難の場面[39]、瞑想の場面[40]、知恵によって無知に打ち勝つこと[41]、悟りを開くこと[42]がある。

バルラームとヨサファト

→詳細は「バルラームとヨサファト」を参照

ギリシアのバルラームとヨサファトの伝説は、誤って7世紀から8世紀のダマスコのイオアンに帰されることもあるが、最初に記録されたのは11世紀のアトスのエウテュミオスによってであり、アラビア語版とグルジア語版を通じて究極的にはブッダの生涯に由来する。王から僧になったヨアサフ(グルジア語で「ヨダサフ」、アラビア語で「ユーザハフ」あるいは「ブーザサハフ」)はその名をサンスクリットのボーディ・サットヴァに由来する。ボーディ・サットヴァとは、ブッダになる前のガウタマを示すのに伝統的に使われてきた言葉である[要出典]。

バルラームとヨサファトは正教会暦に8月26日の聖人として列されており、ローマ・カトリックの殉教者の一覧にも11月27日に載っている。二人の物語は中世に『Ben-Hamelekh Vehanazir』(王子とナジル人)としてヘブライ語に訳されている。以上のように仏教説話はキリスト教やユダヤ教の伝説に取り入れられている[43](ただしキリスト教側は「仏教説話を取り入れた」とは認識していない)。

道徳

ブッダの教えは500年以上後のキリスト教の道徳的な訓示との強い類似性を示している。:生命の神聖さ、他者への同情、暴力の拒絶、告解とチャリティー活動の強調、美徳の実践などが共通している。

ブッダの道徳的教えは、山上の垂訓と四つの驚くべき類似点を持つとバーネット・ヒルマン・ストリーターは主張している[44]。

宗教的象徴性

イギリスのパーリ語研究者であるトーマス・ウィリアム・リス・デイヴィッズは、西洋における上座部仏教の最初期の、そして最も精力的な普及者である。1878年に、彼は上座部仏教に対する北の競争相手について書いている:

ロザリオ(数珠)の使用は、ムスリムのロザリオ、ミスバハを通じて十字軍の時代にインドから西ヨーロッパに広まったという説がある[46]。しかし、別経路で広まったと主張するものもいる。コンボスキニオンの形式は東方のキリスト教国でより先に広まっていた。そのため、ムスリムのミスバハはキリスト教に由来すると主張されている[要出典]。仏教の慣習では、数珠は、ブッダの徳の数、あるいは悟りを得るために打ち勝たなければならない罪の数に合わせて108個のビーズを持つことになっている。

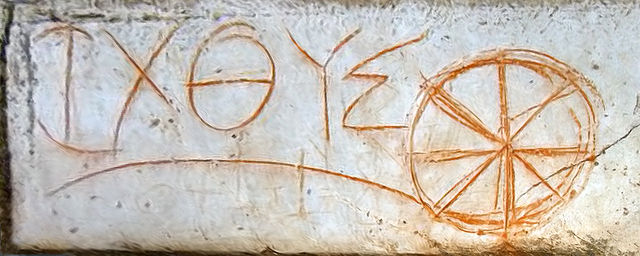

アニュジャリ・ムドラーという両手を合わせる祈り方は仏教を含むインドの全ての宗派で一般的な挨拶・祈りの仕草の様式である。ユダヤ教の慣習にはこれはなく、旧約聖書には手を上げるか手を握り締めることが書かれている[47]。しかし、手を他の人と握り合う祈りは、中世以降になってキリスト教芸術に現れる[47]。であるが、キリスト教のこの祈り方の、歴史的により直接的な起源は中世の表彰式にあると考えられている。そういった儀式的な式典は実際には宗教的ではなく、むしろ主人と配下の社会的な契約を締結するための物であった[要出典]。

1921年、仏教学者で外交官のチャールズ・エリオットは、キリスト教の慣習とそれに対応する仏教の慣習との間の明らかな類似点について書き、両者の伝統が独立でないという説を支持した:

全ての差引が同じ原因と一致のために作られたなら、聖職者の禁欲、告解、遺骸の崇拝、ロザリオや鐘の使用といった慣習は二つの宗教でそれぞれ独立に生まれたことになる[48]。

今日のある宗教間対話で、偉大な上座部仏教思想家のプッタタートは仏教の中核的な思想のアナッター、つまり無我を思い起こして、個人的に十字架と結びつけて考え、I(英語の一人称)を二つ交差させた無我を意味するものであると十字架を再解釈していることを報告している。

行政機関の類似性

仏教徒のジャック・マクワイアーは、4世紀にキリスト教の禁欲主義がエジプトで発展し、同時期に同じ場所で仏教の禁欲主義に対応する構造が生まれたと信じている[49]。

仏教によって形成された行政機関はキリスト教によるそれと以下の類似点を持つ:

Remove ads

仏教に対するヘレニズムの影響

紀元前4世紀のマケドニア王アレクサンドロス3世の征服に伴い、ペルシア世界と一部のインド亜大陸がヘレニズム世界の影響下に入った。こういった影響は仏教の歴史にもみられる。この時期からの仏像にはギリシア様式の影響が見られる。正典化されたばかりの仏教のテクスト、『ミリンダ王の問い』はインド・グリーク朝の王メナンドロス1世の対話を表している。メナンドロス1世は紀元前2世紀に君臨し、ナーガセーナに仏教に関して質問した。

仏教は枢軸時代に生まれた。枢軸時代には交易網があった。

ヘレニズム世界に対する仏教の影響

西方への仏教文化の拡大

→詳細は「仏教のシルクロード伝播」を参照

ブッダの教えは北西、アルサケス朝ペルシアの領土へ広がった。仏教のストゥーパがかつてのシルクロード都市メルブ遺跡にまで存在している[53]。ソ連の考古学団がメルブ近郊のジァウル・カラで完全な形の仏像を伴う修道院を発見した。ペルシアの貴族である安世高は仏教を採用したことで知られ、さらに中国への仏教の伝播にも影響した。

仏教文化とキリスト教以前のギリシア

→「仏教の歴史」および「グレコ・ブッディズム」を参照

→「グレコ・ブッディズムの禁欲主義」も参照

ウィル・ドゥーランは、アショーカ大王がインド国内やスリランカにだけではなく、シリア、エジプト、ギリシアにも宣教団を送ったことに言及しており、1930年代に、そういった宣教団のおかげでキリスト教の教えが広まる下地ができたのではないかと推測した[54]。

アショーカ王がその布告所の中で言及している君主の一人プトレマイオス2世が、ディオニュシオスという名の使節をパータリプトラにあるマウリヤ朝の宮廷に派遣したことを大プリニウスが記録している: 「メガステネスのような、インドの王の宮廷に滞在した何人かの著述家や、プトレマイオス2世によってインドに派遣されたディオニュシオスが、インドについて論じてきた。彼らは皆、インドの国々の力や莫大な資源について詳しく述べている[55]。」

民俗学者で歴史家のドナルド・アレクサンダー・マッケンジーは、著書『キリスト教以前のブリテン島における仏教』(1928年)で、仏教がキリスト教以前のブリテン島に影響したかもしれないと主張している[56]。

ヘレニズム哲学に対して東洋思想が影響したという言説は20世紀前半には盛んに行われたがそれ以降は下火になり、今日では懐疑主義のピュロンに対するものを除けば過去のものとなった[57]。ピュロンがアレクサンドロス3世(大王)遠征に随行しインドの裸行者やマゴス神官と交流した、というディオゲネス・ラエルティオスの記述に基づいて今日でもピュロンと東方思想との関係が想像されている[57]。

Remove ads

仏教のキリスト教に対する影響

要約

視点

学者たちは仏教とキリスト教の直接的な関係について調査してきた。

初期キリスト教

イエスの時代には、ブッダの教えは既にインドに広まっており、スリランカ、中央アジア、中国に入り込んでいた[58]。

歴史家のジェリー・H・ベントレー(1993年)は、「仏教が初期キリスト教の発展に影響した可能性」と学者たちが「ブッダとイエスの生誕、生涯、教義、そして死に注意を惹いた」ことに言及している[59]。

彼の『仏教大選集』において、イクバル・シンは、初期の相互影響や、仏教の教えが形成期キリスト教習俗に対して影響した可能性を同様に認めている[60]。

イエス・キリストが生きていた時期[49]やトマスの福音書のような書物が書かれた時期に仏教の宣教団がエジプトのアレクサンドリアに滞在していた[61]。

ダマスクスのニコラオスは13年、アウグストゥスの治世に、アンティオキアでインド亜大陸からやってきた使節にあったと証言している。この使節は一人の賢者を伴っていたが、彼は後にアテネで裸になって体に油を塗り、満足して焼死自殺した[62]。彼の墓の碑文には彼がシュラマナであること、「彼の名前はザルマノチェガス」であり、インドのバルゴサ出身者で、「彼の国の慣習によって自らを不死にした」ことが書かれている。カッシウス・ディオ[63]とプルタルコス[64]が同じ話を記録している。

チャールズ・エリオットは、ザルマノチェガスという名前は「シュラマナとアーチャーリャの二語から成るのかもしれない」と考えている[65]。

ザルマノチェガスの物語はインドの賢者カラノスの物語と似ている。アレクサンドリアのフィロン、プルタルコス、アエリアヌス、シケリアのディオドロスらが、カラノスがアレクサンドロス大王の前で生贄として自殺したことについて言及している[66]。

教父

→「ローマ世界と仏教」も参照

教父たちが仏教の信仰や慣習に精通していたと主張するものもいる。2世紀のキリスト教神学者アレクサンドリアのクレメンスは言う:

「それゆえ哲学、つまりもっとも実利性に富んだものは異邦人の間で古代に栄え、諸国に光を放った。そののちに哲学はギリシアに到達した。それらの内で最初にくるのはエジプトの預言者である。それに続いてアッシリア人の中でもカルデア人、ガリア人のドルイド、バクトリア人のサルマナ、ケルト人の哲学者、ペルシアのマギがいて救世主の誕生を予言し、星に導かれてユダの地へ来た。インドの苦行者たちもまた、こういった異邦の哲学者の中に数えられる。そしてこの中にはなお二つの階級があり、シュラマナとブラフマンという。」—アレクサンドリアのクレメンス『ストロマテイス』、第1巻第15章

「インド人の間で、こういった哲学者はその特別な聖性ゆえに神と崇めるブッダの教えに従う。」—アレクサンドリアのクレメンス、『ストロマテイス』、第1巻第4章

ローマのヒッポリュトスやサラミスのエピファニオスといった、3世紀初期から4世紀にかけてのキリスト教著述家が、あるスキュティアヌスについて書いている。彼は50年ごろにインドを訪れ、『doctrine of the Two Principles』を持ち帰った。彼の門人テレビントゥスは自分をブッダであると述べ(「彼は自身をブッダと呼んだ」エルサレムのキュリロス)、ユダヤ属州で有名になり、インドとの交流から得た本をもって使徒とともに改宗したという。彼の本と知識はマニにも引き継がれていて、マニ教の基礎になったと同じ著者は述べている[67]。

「悪の門徒たるテレワィンフは既に金と書籍と異端との相続者となり、パレスチナに来りけるが、探知せられてイウデヤに於いて罪に定められたり、よりて彼はペルシヤに遠ざからんと考えたり、然れども彼処において名の為に探知せられんことを恐れ、自ら変名してウードダといへり。」

ローマに住んでいたギリシア系のキリスト教徒ヒッポリュトスは、235年ごろに異説の出所の中でインドの禁欲主義を含めて考察した:

- 「肉食や調理された食事をとることを断ち、自足的な生活を送るバラモンの間で哲学していたインドの異端の間に[…]が存在した。[…]彼らは、神は光であり、といっても人の目に見えるような光や太陽、炎のようなものではなく、しかしそれらに対して神は講話であり、有節音の中に表現を見出すものではなく、隠された神秘がそれを通じて賢人によって発見されるような知識(グノーシス)である。」

シリアのグノーシス主義神学者バルダイサンが、3世紀にローマ帝国セウェルス朝の皇帝ヘリオガバルスを訪問する途上、シリアにいたインドの聖人の宣教団との交流について書き残している。彼の説明はポルピュリオス(De abstin., iv, 17 )とストバイオス(Eccles., iii, 56, 141)が引用している。

ヒエロニムス(4世紀)が、仏教徒がブッダは処女から生まれたと信じていたことについて、彼らの「意見は[…]彼らの宗教の創始者ブッダが処女から生まれたということを厳然と伝えている[69](ブッダは仏教徒の伝統によれば、彼の母の尻から生まれた)[70]。」

テラペウタイを通じた仏教の影響

→詳細は「テラペウタイ」を参照

テラペウタイ(en:Therapeutae)は禁欲的・神秘的傾向のあるユダヤ人の共同体で、特にアレクサンドリア周辺の地域に住んでいた。キリスト教や仏教徒のいかなる関係も主流派の学問には認められていなかった[71]。フィロンは10年ごろに書いた『観想生活』で、1世紀初めのテラペウタイについて記述している。このころまでに、テラペウタイの起源は既に分からなくなっており、フィロンは彼らの名称の語源についても疑問を呈している。

ユダヤ教のテラペウタイの禁欲主義は何人かの初期のキリスト教解釈者によって、キリスト教の修道生活のモデルの先駆者だとみなされている。カエサレアのエウセビオスの『教会史』のようにキリスト教の禁欲主義の初期の記述だと誤解されることもあった[72]。

禁欲主義は仏教とキリスト教の共通点とみなすことができる(しかしヘンリー・チャドウィック (神学者)が、「他の世界宗教と比較してキリスト教では禁欲主義が顕著ではない[…]4世紀の禁欲主義運動は多くの批判を受けた[73]。」と主張している)し、ユダヤ教の禁欲主義の不在と対照的である:

「禁欲主義は、この生の邪悪さと肉体の罪の元での崩壊を、基本的なものとして前提する宗教に固有なものである。それゆえ、キリスト教と同様に仏教も禁欲的な慣習を持つ。修道院はキリスト教カトリックに負けず劣らず仏教の制度である。モンタノス派その他に見いだされる、自然な欲求に対してなされる譲歩は、より低い程度の聖性である中に許されるが、完全に聖なる意志は肉体的欲求が少しでもあるところには生まれないという臆説は、ガウタマ・ブッダのいくつかの教説の中にも容易に見つけられる。仏教とキリスト教の聖人の理想とする聖性は、清貧と純潔、つまり純潔主義において極致に至る。断食その他の戒律上の方法は、肉体を抑制するために使われる。」—The Jewish Encyclopedia[74]

ドイツの著述家ホルガー・ケルステンは、『イエスはインドに住んでいた、彼の磔になる前後の知られざる生涯』(2000年)やエルマー・R・グルーバーとの共作『超心理学者』(1995年)で、仏教はイエスの教えや生涯に重要な影響を与えたと主張している[75]。約束の地に住んでいた上座部仏教の尊師だと彼らが主張しているテラペウタエでイエスが育ったとグルーバーとケルステンは主張している。イエスは仏教徒として生涯を送り、弟子に仏教の理想を教えたと彼らは力説している。

仏教とグノーシス主義

→詳細は「グノーシス主義」を参照

→詳細は「仏教とグノーシス主義」を参照

グノーシス主義は、初期キリスト教の異端研究者により、キリスト教のいくつかの異端派に与えられた名称で、それらの異端派は3世紀から5世紀にかけて栄えた。そういった教派に関する歴史的研究は、『トマスによる福音書』やナグ・ハマディ文書といった彼ら自身の著作の発見以降しっかりとした基礎の上になされている。主流派の学問では、こういった文書はユダヤ・キリスト教の伝統に基づいたものであって仏教との関連を示す何の証拠もないことが実証されたと考えられている[76]。

エレイン・ペイグルズは後半に言及される著書『グノーシス派の福音書』(1979年)や、『信仰を超えて』(2003年)において、そういった理論を提唱して仏教学者に関連性を見つけるよう勧めている。グノーシス主義はイエス・キリストに帰されるような教えと東洋の宗教に見いだされるような教えを混ぜたものだとペイグルズは主張している[77]。グノーシス主義と仏教の類似に鼓舞されてそれらの相互依存性がないかと問いかけ「[…]名前が変わったなら、『活仏』は適切なことにトマスによる福音書がイエス・キリストに帰するものを言いうる」のではないかと考える学者もいるとエレイン・ペイグルズは述べている。しかし、好奇心をそそるが、証拠は不十分だと彼女は結論しており、さらに、直接的な影響がなくとも、異なる文化でよく似た伝統がはぐくまれるということはあり得ることであり、これらの相似は偶然の一致かもしれないとも言っている[78]。「ある人はトマスによる福音書の言葉を、それが仏教の伝統とどう共鳴するかを聞くためだけに聞く[…]これらの古代の福音書は信仰を超えてグノーシス、つまり理解するための唯一の道を探そうとする傾向がある」とペイグルズは書いてきた。トマスによる福音書には南インドのキリスト教徒の共同体、いわゆるトマス派を通じて明らかにインドの影響が存在すると彼女は主張している。

→「インドにおける非カルケドン派」も参照

フィリップ・ジェンキンス(2002年)[79]は、キリスト教やユダヤ教のテクストを解釈して、キリスト教のグノーシス主義運動を仏教であると考えようとする試みには批判的な態度をとっており、19世紀半ばから新しくて逸脱的な宗教的運動においては、たびたびイエスのイメージをアジアの宗教とよく似た教えを説く賢人、哲学者、オカルトの教師として形作ってきたと述べている。こうした宗教的運動によって形成されたイエスのイメージは一般に共有されるようになり、特に1945年のナグ・ハマディでのグノーシス主義的福音書の再発見のように、新約聖書の主流派の批判的な研究に影響するようになると彼は主張している。彼によれば、近代の学者の著作ではイエスはユダヤ教のラビの改革者という伝統的な考えよりむしろグノーシス的に、キュニコス学派的に、さらに暗号的仏教的になっている[80]。

仏教学者のエドワード・コンズは、ヒンドゥー教や仏教の伝統がグノーシス主義に影響したというのももっともだと主張している。彼は、インドの仏教徒はインドのトマス派と交流しており[81]、ナグ・ハマディ文書、トマスによる福音書は全て浄土教の経典と最も類縁性を持っていると主張している。

『小チベットのイエス』理論

イエスが公に伝道を開始する前の、消息不明となっている期間に、彼は小チベットを訪れていたという仮説を何人かの著述家が調査している。

ロシアの戦争特派員だったニコラス・ノートヴィッチは、1887年にインドとチベットを訪れた。ラダックのヘミスにあるチベット仏教の寺院で彼は『聖イッサ伝 人の子の最も秀れしもの』を学んだと主張した。彼の話は『聖イッサ伝』の翻訳とともに1894年に『La vie inconnue de Jesus Christ』として出版された。本書は後に英語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語に翻訳された。『聖イッサ伝 人の子の最も秀れしもの』は噂によると東方で聖イッサとして知られていてノトヴィッチがイエスだと考えた人物の旅を詳述している。最初にノートヴィッチを疑って後に、ラーマクリシュナの弟子スワミ・アベダナンダはチベットへ旅し、彼の主張を調査して、文書の翻訳を助け、彼の考えを擁護するようになった[82]。ノートヴィッチの著作は即座に論争を引き起こした。ドイツの東洋学者マックス・ミュラーがノートヴィッチが訪れたと主張するヘミスの寺院と文通し、アーチボールド・ダグラスは実際にその寺院を訪れた。二人ともノートヴィッチが(ましてやイエスが)そこを訪れたという証拠を見つけられなかったため、彼らはノートヴィッチの主張を否定した。ヘミスの共同体の首領はノートヴィッチが嘘つきだと非難する書類に署名した[83]。

こういったつじつまの合わないことがあるにもかかわらず、ニューエイジやスピリチュアリズムの著述家はノートヴィッチの主張を取り入れて自分の著作に組み込んだ。例えば、神智学系のカルト普遍勝利教会の教祖エリザベス・クレア・プロフェットは、終生『聖イッサ伝』が本物と信じ、『The Lost Years of Jesus: Documentary Evidence of Jesus' 17-Year Journey to the East』で、仏教の文書がイエスがインド、ネパール、ラダック、チベットを旅した証拠を提供すると力説した[84]。『聖イッサ伝』12章には女性を宇宙の母と讃え、男性たちに女性を尊重するよう促す文章があり、女性蔑視的なキリスト教に不満を抱いていたエリザベス・クレア・プロフェットにとって、キリスト教の神髄を示すものだった[85]。

バート・D・エアマン(2011年)は、今日の学者は全員、ノートヴィッチの著作が悪ふざけだったと考えていると述べている[86]。

Remove ads

見いだされた類似性に対する批判

仏教のギリシア文化に対する影響

地中海周辺のギリシア人の支配者も仏教の宣教団を受け入れたとされるのに、バクトリアとカーブル峡谷でだけは仏教が定着している。また、『マハーワンサ』という後代の仏教の年代記に述べられている、紀元前2世紀に大ストゥーパに奉仕するようになった仏教徒の間で、「ヨナ国の首都のアラッサダーから来た三万人以上の僧侶がいた」というのは、キリストの時代の遥か前にエジプトのアレクサンドリアが仏教のコミュニティーの繁栄の中心であったと主張しているのだととられることがある。「アラッサダー」がパーリ語でアレクサンドリアを指しているのは事実である。しかし、ここで述べられているのはエジプトの首都のことではなくヨナ国、石窟のヤヴァナ国、つまりバクトリア周辺の中心都市である。そして、言及されている都市はヒンドゥークシュ山脈の辺りにあったアレクサンドリアである可能性が高い。

仏教の起源の異なる理論

パーリ語経典の仏教の教えの起源に関しても様々な観点が存在する。より後の大乗仏教の教えの起源も特に不明確である:

「ここで特に困惑させるのは予想と現実の断絶である。大乗仏教の多くの経典が紀元前後から5世紀にかけて編まれたことが漢訳経典からわかっている。しかしテクストの外部では、少なくともインドでは、全く同時期に全く異なる―実はより古いと考えられる―思想・願望が実際の行動を動機付け、古くて確立されている小乗仏教の集団が奨励され支持される唯一の物[87]。」

大乗仏教の経典のほとんどは、書かれたものとしては紀元前100年以降にしか現れないと考えられており[88]、大乗経典のほとんどは、まるで福音書がニカイア公会議まで標準的な形式を獲得しなかったように、かなり後の時代まで標準的な形式を獲得しなかった。

しかしながらパーリ語の最も初期の経典や、阿含経は明らかにキリスト教より4世紀ほど古い。仏教はキリスト教より古いが、バルラームとヨサファトなどのように幾分か仏教の影響があったことは明らかである[要出典]。

Remove ads

関連項目

- 仏教とグノーシス主義

- キリスト教と他宗教との関係

- 仏教の神

- 闢邪集 - キリスト教が仏教の粃糠を陰(ひそ)かに竊(ぬす)んだものであるとの説を立てている

- 西洋紀聞 - 闢邪集の説を否定しないもの

- ロザリオ#起源についての説

- ヨーロッパの仏教

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads