トップQs

タイムライン

チャット

視点

低炭素食

ウィキペディアから

Remove ads

低炭素食(ていたんそしょく、low-carbon diet)とは、温室効果ガスの排出を抑える食生活を指す[1][2] 。低炭素食は持続可能な食生活を築くための一環であり、人類の長期的な持続可能性を高める。その主な原則は植物性食を中心にし、特に牛肉や乳製品をほとんどまたは全く摂取しないことを含む[3]。

→「菜食主義」も参照

インドや中国などのアジア諸国では植物性の低炭素食が主流であるが、欧米では、人間の遺伝子進化の尺度から見れば適応していないとされる[4]、赤肉、加工肉、バター、高脂肪乳製品、卵、精製穀物(白米を含む)などを中心とした西洋型食生活の動物性高炭素食が主流である[5]。

高炭素食か低炭素食か

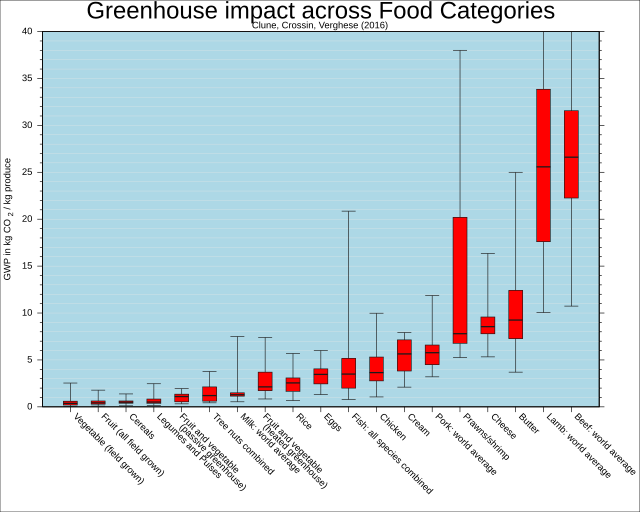

肉や乳製品などの動物性食品は、植物性食品よりもはるかにカーボンフットプリントが大きく[6]、2018年の研究によると最も環境負荷の低い動物性食品でさえも、通常は植物性食品の代替品よりも大きいとされている[7]。100グラムのタンパク質をエンドウ豆から生産する際の二酸化炭素換算排出量は0.4キログラムであるのに対し、牛肉から生産する際の排出量は約90倍の35キログラムにも達する[6]。

2010年6月国連環境計画(UNEP)の報告書は、西洋人の肉や乳製品への嗜好は持続不可能であり、飢餓・燃料不足・気候変動から地球を救うためには肉と乳製品抜きの食生活への世界的な移行が必要であると宣言した[8]。食事の83%を肉・乳製品・卵が占める平均的な欧州人には大きな変化である[9]。

世界の主要な炭素排出国である中国は2016年に新たな食事ガイドラインを導入し、肉の消費量を50%削減することを目標とした。これにより2030年までに温室効果ガスの排出を10億トン削減することを目指している[10]。

成人だけでなく小児にもビーガンやベジタリアンの食生活を取り入れる家庭が増えているが、ビーガンの小児の健康を確保するためには医学的および栄養学的な監督が必要であり、また小児が幼いほど栄養不足のリスクが高まると指摘されている[11]。ビーガンに不足しやすい栄養素はタンパク質(質と量)、鉄、亜鉛、セレン、カルシウム、リボフラビン(ビタミンB2)、ビタミンA、ビタミンD、ビタミンB12、必須脂肪酸で、特にビタミンB12 は海苔を除く植物性食品には殆ど含まれておらず、欠乏症を防ぐためにはサプリメントでの摂取が必須であるとしている[11]。

Remove ads

世界的な傾向

2014年のイギリス人の実際の食生活に関する研究[12]で、温室効果ガスの一人一日当たり排出量(二酸化炭素換算)が以下のように見積もられた。

- 高肉食者(≥100g/日):7.19 キログラム

- 中肉食者(50–99g/日):5.63 キログラム

- 低肉食者(<50g/日):4.67 キログラム

- 魚食者:3.91 キログラム

- ベジタリアン:3.81 キログラム

- ビーガン:2.89 キログラム

魚食者は動物食者の中では最も低い排出量だが、ベジタリアンとビーガンの排出量はさらに低い。これは、植物性食品に伴う温室効果ガスの低排出量[12]による。

2020年の研究[5]によると、世界で最もベジタリアンの割合が高いのはアジアで19%、次いでアフリカ・中東地域16%、南米・中央アメリカ8%、北米は6%、最低は欧州で5%であった(オーストラリアのデータは得られていない)。

南米やアフリカでは食事の中心は豆や穀物であり、ペルーでは馬鈴薯である。アジアでは所得層に関係なく主に米が一般家庭の主食である。インドのベジタリアン食の主食としては、全粒穀物・ナッツや種子・豆類の組み合わせが一般的である。西洋型食生活では肉が食事の中心となるのに対し、非西洋型食生活では動物性食品は食事の一部または調味料として少量使われるのみであることが多い[13]。

インドではベジタリアン食生活は世代を超えて受け継がれることが多く、家族の習慣に従う形で続く。その実践は特定の宗教や社会的グループにも由来し、例えばヒンドゥー教徒はその戒律に従い牛肉を食べない。しかし食肉するインド人も増えてきている[14]。

アジアには中国やインドといった人口の多い国があり、仏教徒の人口が多い。中国の仏教徒がベジタリアンの食生活を続ける背景には、大乗仏教、仏教を推奨する中国の皇帝や政治指導者、儒教、道教、社会規範や生活環境といった社会文化的要因の影響があるとされている[15]。

Remove ads

食料生産と温室効果ガス排出の背景

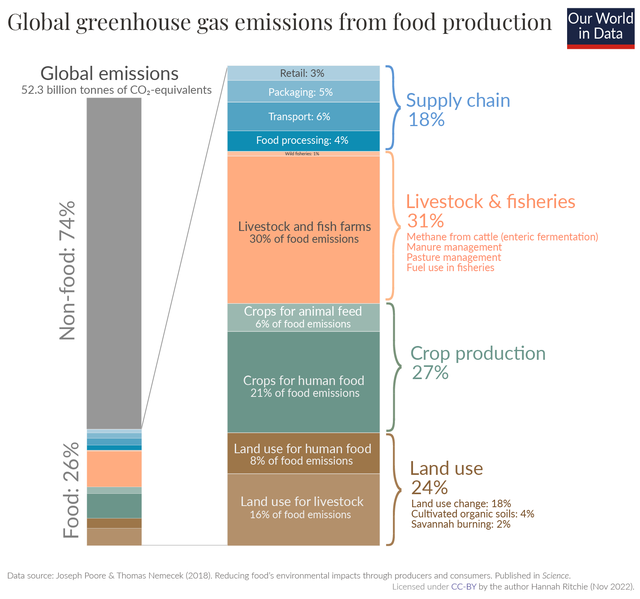

食品システムは人為的な温室効果ガス排出量の4分の1から3分の1を占めていると推定される[16][18]。食品生産が関係する4種類の主な温室効果ガスは、二酸化炭素・メタン・亜酸化窒素・およびクロロフルオロカーボン(CFCs)である。航空機・船舶・トラック・鉄道による食料輸送に係る二酸化炭素排出に加え、食品の輸送や保管に欠かせない冷蔵・冷凍設備からはCFCsが排出(漏洩)される[19]。農業(牛・羊(すなわち反芻動物)の消化管内発酵・家畜排泄物・水田稲作)は人為的なメタン排出源であり、肥料・家畜排泄物・作物残渣・窒素固定作物の生産などは人為的な亜酸化窒素排出源である[20]。進行中の地球温暖化に直接影響する数年間でなく100年間の地球温暖化係数(GWP100)で比較しても、メタンは二酸化炭素の25倍、亜酸化窒素は298倍の温暖化力を持つ[21]。

食肉や乳製品などの動物性食品の生産は牛のメタン排出に加え広大な土地が必要なこともありカーボンフットプリントが大きい[6]。2006年発表の研究[22]によると、畜産は人為的な温室効果ガス排出の18%(二酸化炭素換算)を占めると見積もられ、 このうち34%は関連した森林伐採による二酸化炭素排出であり、特に中南米で顕著である。また同研究は畜産関連の温室ガス排出量の30.2%がメタンによるものとしているが、1998年から2011年の間のいくつかの報告は、農業関係のメタン排出量は大きいものではないとしており[23][24][25]、2007年に観測されたメタン濃度の異常な増加についてもその主な原因は熱帯地域の自然湿地からのものであり、人為的な排出ではないと主張する研究もある[26]。畜産(腸内発酵や家畜排泄物を含む)は、2011年の米国では人為的な温室効果ガス排出の約3.1%(GWP100を使用した二酸化炭素換算)を占めると見積もられた[20]。

2016年の研究は、肉や乳製品に対する気候税を導入することで、温室効果ガスの排出を大幅に削減しより健康的な食生活を促進できるとした。この研究では、牛肉に40%、牛乳に20%の課税を行った場合の消費量・気候への影響・経済的な分配への影響を分析しており、最適な施策を講じれば世界の航空業界の排出量に匹敵する年間10億トンの排出量削減が可能であるとしている[27][28]。

集約型畜産か放牧畜産か

牛の畜産は牛の腸内発酵によるメタン排出や広大な土地利用のため、極めてカーボンフットプリントが大きい。特に、閉鎖型動物飼育施設(CAFO)や工場式畜産の排出量には飼料の影響が大きい。トウモロコシや大豆を肥料で育て、動物飼料に加工し包装してCAFOへ輸送する過程が排出量の大きな要因となる。

とはいえ畜産飼料に関わるカーボンフットプリントは他の食料生産とともに考慮されるべき課題でもある。例えば飼料用の大豆ミールは食用油やバイオディーゼルなどに使用される大豆油を抽出した後の副産物として生産されるため[29][30]、その加工の全てが畜産向けではない。2008年の研究によるとオランダの飼料産業で使用される原料の70%は他の食品加工の副産物から供給されていると見積もられた[31]。米国ではバイオ燃料生産の過程で生じる蒸留粕を家畜飼料として利用しており、2009/2010年度には2,500万トンが家畜の飼料として供給された[32]。また感慨についても、米国では野菜畑の約66%、果樹園は約79%が灌漑されているのに対し、畜産飼料作物では大豆畑で約11%、トウモロコシ畑で約14%しか灌漑されていない[33][34]。

2005年のワールドウォッチ研究所の報告によると、CAFOは世界の家禽生産の74%、豚肉の50%、牛肉の43%、卵の68%を占めており、 この割合は先進国で特に高いものの発展途上国でも需要の増加とともに急速に拡大している[35]。

ある研究では、放牧牛はCAFO飼育牛に比べて温室効果ガス排出量が40%少ないと見積もったが[36]、別の研究では、牛を放牧および干し草で育てるよりも肥育施設で仕上げた方が温室効果ガス排出量と環境負荷が低いとしている[37][38]。しかしながら一方で、健康な牧草地の生態系が炭素隔離(すなわち温暖化抑制)に果たす役割[39]も考慮すべき重要な要因である。

Remove ads

白米は最も高炭素な主食である

→詳細は「日本の地球温暖化に対する脆弱性 § 稲作とメタンガス排出」、および「メタンガス放散」を参照

日本の一般消費者にあまり認識されていないかもしくは軽視されている世界的大問題は、米作が小麦など他の主食作物生産に比べはるかに巨大な地球温暖化負荷をかけているという動かし難い事実であり、これは専ら水田稲作に伴うメタンガスの排出に起因する。2021年の見積もりでは全地球のメタンガス放散の約8%が水田由来であり[40]、日本は世界第8位の水田メタン排出国であった(Sector: Agriculture>Rice cultivation, Select region: All countries or Japan, in [41])。

日本の稲作によるメタン排出量は平成20-21年は二酸化炭素換算量で年間約557万トンと推定された[42]。これを当時の国内米生産高813万トン[43]で割ると、1万トン当たり米の生産に伴う二酸化炭素換算量はメタンガス放散分だけでも6851トンにもなる。一方、小麦の生産で排出される全二酸化炭素換算量は、1万トンあたり2050トン(アメリカ産で計算[44])と見積もられており、水田メタンガスの分だけですでに小麦生産の全二酸化炭素排出量の3倍以上である。じゃがいもでは2900トン[45]、トウモロコシでは2710トン[46]である。

メタンガス放散分以外の二酸化炭素排出を含めた総換算排出量では、白米1キログラムあたり2.36キログラム、玄米で2.16キログラム(すなわち精米にかかる二酸化炭素排出は0.20キログラム)なのに対し、小麦粉で0.30キログラム、オーツ麦で0.31キログラムと、小麦の7倍以上にもなる[47][48]。一食あたりでみると、茶碗一杯のご飯にかかる二酸化炭素排出が237グラムに対し6枚切りトーストでは58グラムと、4倍である[49]。一年あたりでみると、日本人の一人当たり年間米消費量は約51キログラムなので[50]、白米として換算二酸化炭素排出量は120キログラムであり、日本人はパリ協定の目標達成[51]に必要とされる2030年までの一人当たりの年間二酸化炭素排出量上限2.3 トンのうち5.2%もの量を米飯を食べることで消費している。

Remove ads

遠隔大量生産か地元少量生産か

消費者レベルで実行可能な食品の低炭素化に向けた一方法は、同じ食品ならフードマイレージの小さいものを選ぶことである。しかしながらフードマイレージという指標はしばしば誤解を招く可能性があり、地元で少量生産された食品よりも、遠方で大量生産された食品の方が食品重量あたりではカーボンフットプリントが低いことさえありうる。食品による炭素排出のうち輸送は約11%を占めるが、そのうち生産者から消費者への輸送はわずか4%にすぎないという見積もりもある[52]。植物性食品であってもその炭素排出量にうち輸送や包装による分は、動物性食品と同程度規模であるとされている[36]。温室効果ガス全体(二酸化炭素だけでなくメタンや亜酸化窒素も含む)で見ると、家畜によるメタン排出や肥料に起因する亜酸化窒素の排出が主な要因であるため、生産そのものが83%の排出源となっている[52]。

地産地消を推奨する運動の一部は、環境保護よりも地元保護主義的な動機によることもある[53]。地元での生産は食品輸送に係るフードマイレージは抑制できても、(遠隔地での)産業規模生産と比べると非効率的で環境負荷を増やす結果にもなりかねないという批判もある[54]。

Remove ads

関連項目

引用

参考資料

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads