トップQs

タイムライン

チャット

視点

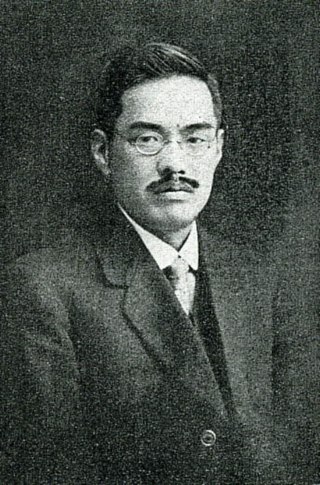

内田祥三

1885-1972, 建築学者、建築家。元東京帝国大学総長。 ウィキペディアから

Remove ads

内田 祥三(うちだ よしかず、1885年2月23日 - 1972年12月14日)は、日本の建築学者、建築家。元東京帝国大学総長。1957年日本学士院会員。1972年文化勲章受章。

人物

東京帝国大学建築学科で構造計算法と鉄骨および鉄筋コンクリートの講義を担当。佐野利器の建築構造学を引き継ぐ形で発展させ、建築構造、防災、都市計画、文化財修復など数多くの分野に業績を残すとともに、東京帝国大学営繕部長も兼務し、多くの後進を育てた。

関東大震災(1923年)後の東京帝大構内の復旧を主導。正門から続く銀杏並木などキャンパスに明快な軸線を導入し、「内田ゴシック」といわれるデザインパターンの建物を数多く建設した。

1943年に東京帝国大学総長に就任。平賀の死後、興亜工業大学(現・千葉工業大学)への支援を引き継ぎ、同大の運営に尽力。敗戦前は、帝都防衛司令部として東京帝大を使用したいという軍部の強硬な申し出を断固として断り、終戦直後にはアメリカ軍が連合国軍総司令部、第8軍司令部として東大を接収要求した際に、各方面に働きかけて止めさせる。

代表作は東京大学本郷地区キャンパスの東京大学大講堂(安田講堂)である(震災前に着工し、1925年竣工。弟子岸田日出刀との共同設計)。

子に内田祥文、内田祥哉がいる。娘の美柯は弟子の松下清夫に嫁いだ。

東大サッカー部「アソシエーション式蹴球部」の部長を務めていた[1]。

Remove ads

略歴

- 1885年 東京深川に生まれ。4歳の時に父を亡くす。

- 1901年 旧制開成中学を卒業、旧制第一高等学校に入学。

- 1904年 東京帝国大学工科大学建築学科入学。在学中に三菱ビジネス街で建築実習。

- 1907年 同大学卒業(共に市街地建築物法の起草に関わった笠原敏郎は同期)。三菱合資地所部(現三菱地所)に入社し、13号館などオフィスビル等の建設に従事。

- 1910年 東京帝国大学大学院に進む。佐野利器の下でコンクリート・鉄骨等の建築構造を研究。

- 1911年 同大学講師(嘱託)、陸軍経理学校講師。

- 1916年 東京帝国大学助教授。

- 1918年 論文「建築構造特に壁体および床に関する研究」で工学博士号を授与される。

- 1921年 同大学工学部教授。

- 1923年 同大学営繕課長を兼務、関東大震災後のキャンパス復興を指導。

- 1924年 財団法人同潤会理事(中之郷アパートを設計)。

- 1935年 日本建築学会会長を務める。

- 1943年 東京帝国大学第14代総長(1945年12月まで)。

- 1972年 文化勲章を受章。

Remove ads

作品

要約

視点

*現況欄の○は現存、✕は現存せず、△は一部現存。

*可読性の向上を図るため、東京帝国大学および東京大学に替わり東大の略称を用いた。

- 浴風会本館 (1927)

- 旧上海自然科学研究所 (1930)

- 旧制第一高等学校本館 (1933)

- 東京高等農林 (1934)

- 旧制第一高等学校図書館 (1935)

- 東大法文経1号館 (1935)

- 東大工学部1号館 (1935)

- 東大医学部本館 (1936)

- 伝染病研究所本館 (1937)

- 公衆衛生院 (1940)

- 安田火災海上本社ビル (1976)

Remove ads

主な著作

- 内田祥三先生作品集、鹿島研究所出版会、1969

- 建築構造汎論 岩波書店、1949

- 鐵筋コンクリートの理論と實際 大法館、1925

- 都市計画の施設に就て~都市と公園 庭園協會編、成美堂書店、1924

- 鐵筋コンクリートの理論 復興建築叢書第11号、復興局建築部

- 木造都市と防火都市 全国市有物件災害共済会、1951

資料

内田祥三文庫 - 内田の旧蔵書、関係資料が東京都公文書館に寄贈されている。同潤会関係資料、関東大震災後の土地区画整理事業関係資料など、近代建築・都市計画史上の貴重な史料を含む。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads