トップQs

タイムライン

チャット

視点

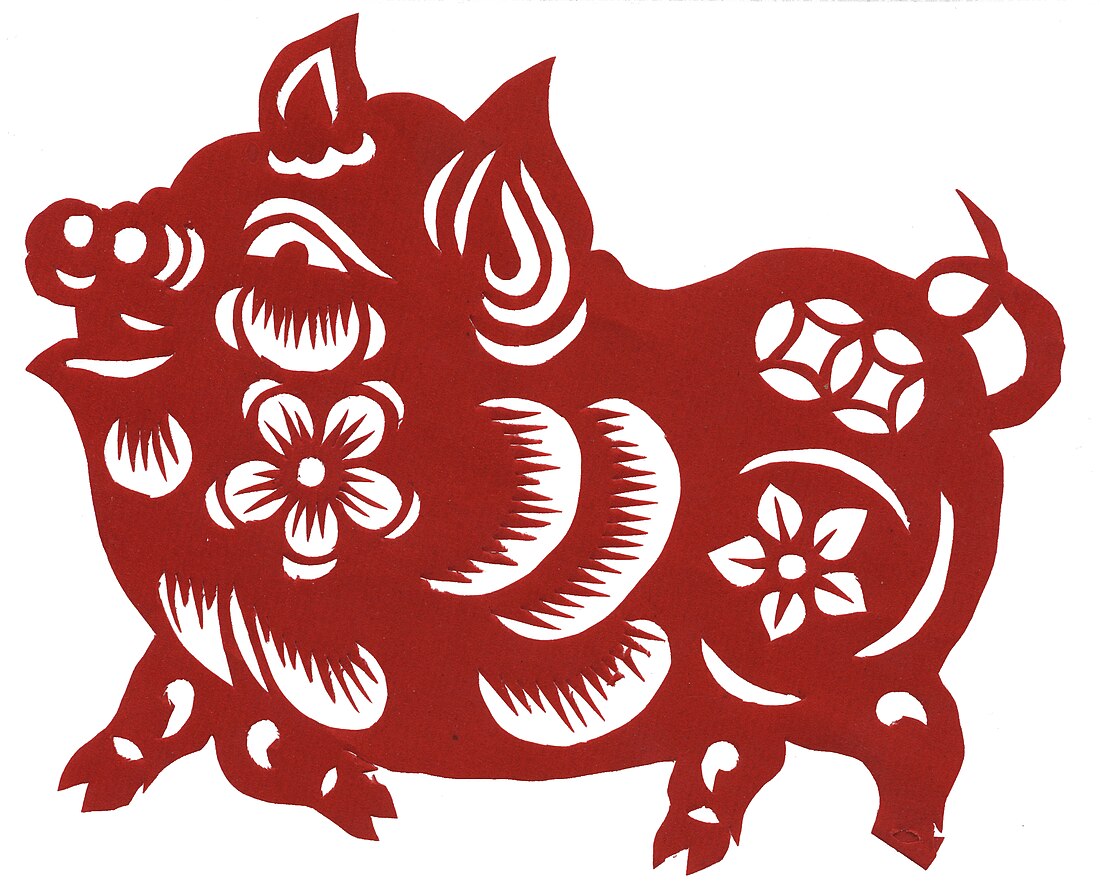

切り絵

紙を切り抜く芸術 ウィキペディアから

Remove ads

切り絵(きりえ)は、紙を切り抜いて、台紙に貼り込み、人・動物などを表したもの[1]。切り紙絵とも[1]。白黒に染め分けた下絵を黒い紙に固定し、不要な部分を切り抜いて絵を作り上げていく絵画の手法のひとつ。一般的な認知度の高い手法ではないが、白と黒のコントラストの妙や、刃物の切り口による独特の造形が味わい深く、愛好家が多い[要出典]。

Remove ads

概要

日本において切り絵は、いにしえより神の儀式に使われ、今でも飛騨高山や青森県、出雲地方などに奈良時代以来とされる伝統的な様式が残っている[2]。その後、一般には染物師が使う彩色用の型紙として発達した。東北地方に「オカザリ」と呼ぶ切り紙飾り[3][4]を正月に用いる習俗があり、梵天、切り透かしなどとも呼ぶ[5]。岩手県と宮城県の三陸海岸に沿った地域に加え、内陸部では北上[6]や栗駒が伝承地で[7]、仙台市周辺にも見られる[8]。

現在も京友禅の「型友禅」の製作は「型彫り」という初期工程がある。京都伝統工芸者三代目蓮蔵(本名山川勝雪)は、その匠の技を備えた切り絵作家である。

中国では「剪紙」と呼ばれる民間のお守りであったもの[9][10]が世界遺産の指定を受けた[11]。仏教伝来にともなって中国から日本に渡ったとする説[11]に対し、現代の上海で行われている伝統的切り紙(きりがみ)は、当地で書店を経営していた内山完造が日本から現地に伝えたものとする説[要出典]がある。

キリスト教の教会には礼拝した標(しるし)に、ペーパーレースの縁取りで囲んだカードが用意され、信徒は献金をして持ち帰った。これを「キャニヴェ」(フランス語: Canivet)といい、縁取りの中心には聖人の肖像や聖句を刷ったカード本体がある。また洗礼の祝いに集まった人々のメッセージを散りばめたものもある。

アンリ・マティスはキュビスムと出会い、闘病中に切り絵の作品『ジャズ』を制作した[12]。

- 聖エレナの肖像を囲む(キャニヴェ)

- キャニヴェの例。ボヤジャン美術館収蔵

Remove ads

製作

切り絵の基本は白黒のモノクロ画で、黒い紙を切り抜き、白い紙に貼り付けるという手法で制作する。

まず、スケッチした絵を白と黒に染め分け下絵を作る。このとき、輪郭線は全て繋がるように描いておく。そうしないと、切った時にバラバラに離れてしまうからである[注 1]。

そして下絵をホッチキスで黒画用紙などに固定する。そして余分な部分をデザインカッターなどの刃物で切り抜いていく。

最後に裏面に糊を塗布し、台紙となる白い紙に接着して完成する。

- 下絵。ルイーゼ・デュッテンホーファー作

- 仕上がった切り絵。「貝殻の戦車と天使」

カラーの切り絵

白黒が切り絵の味わいの基礎となるわけだが、カラーの切り絵ももちろんある。手法としては以下を用いる。

- 裏から色紙を貼り、台紙に接着する

- 台紙の方に色紙を貼り、上から切った絵をずれないよう重ねて貼る

- 作品の輪郭線を台紙に写し取って絵具で塗り、上から作品を重ねて貼る。

- 台紙に貼った作品に絵の具で着色もしくは絵柄を描く。

その他、カラートーンや市販のパターン紙を使うなど、工夫によっていろいろできる[要出典]。

Remove ads

道具

主に使われている道具には、以下のものがある。

- デザインカッター

- 替え刃式の工芸用のカッター。普通のカッターと違い、刃を先端部から取り外して交換する。角度の鋭いものと緩いものがあり、細かい部分、大きな部分と、切る部位によって使い分けるとよい。刃先は非常に切れ味が鋭いため、取り扱いには注意が必要である。

- スプレー糊(短期保管用)

- スプレータイプの糊。広い面積のところに塗る際に便利。剥がしやすいタイプと、剥がしにくいタイプがある。

- 水のり(長期保管用)

- スプレー糊は時間の経過とともにはがれやすいため、長期保管を目的として製作するなら、でんぷん糊を多量の水で薄めて使う。

- カッターマット

- 机や作業台の表面を保護する。

- 金定規

- 直線を切る時に使う定規。カッターなどの刃先にも強い。

- ピンセット

- 細かい作業を行う時に、製作補助として使う。

材料

アプローチ

紙を切って貼るという点から「貼り絵」や「ちぎり絵」と混同されたり、ハサミで紙を切ってゆく寄席芸の切り絵と思われることが多かったりと、国内での切り絵の認知度はさほど高くはない。しかし、一般からプロの作家まで愛好家は多く[要出典]、輪郭線を全部繋げて切るという従来の切り絵の作法に捕らわれない新しいスタイルの切り絵も生まれてきている。[要説明]

世界には、民衆の工芸にさまざまな切り絵がある。ポーランドの「ヴィチナンキ」(挿絵a)と「コドラ」(ポーランド語: Kodra)(挿絵b)の2タイプのうち、前者は「森の民」(プシュチャキ)と自称する少数民族の人々[注 2]に伝わり、後者は19世紀後半、ユダヤ系の農民が室内の飾りとして主に農村の暮らしを描き、現代は工芸品となった。

ヨーロッパには18世紀から、工芸よりも絵画のシルエットに近いタイプもある(挿絵c)。細かな描写は求めず、輪郭で特徴を捉えた。宮沢賢治はそのシルエット画法を意識し、『銀河鉄道の夜』の「ザネリ」「鳥捕り」を描いたという考察がある[13]。

20世紀前半に活躍したドイツの切り絵作家にアンナ・デ・ワール(Anna de Wall 1899年-1945年 )がいる(挿絵d)。現代の美術家ペレグ=ディション(Peleg Dishon)は、ユダヤ系の切り絵に親しみ日本文化に触れたことを契機に[14]、立体的に組み立てた切り絵を動かし照明を当ててストーリーを構成する[注 3]。あるいは白紙を用いて着色せず、伝統の様式に従ってモチーフを左右もしくは対角線状に対(つい)に配置する作家もいる(挿絵e、挿絵f)。

Remove ads

主な切り絵作家

姓の50音順。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads