トップQs

タイムライン

チャット

視点

上海市

中国の直轄市 ウィキペディアから

Remove ads

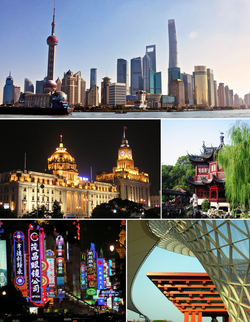

上海市(シャンハイし[注 1])は、中華人民共和国の直轄市である。

この記事には複数の問題があります。 |

中国台灣海峽沿海部の江蘇省・浙江省に隣接し、長江河口と杭州湾に南北を挟まれ、東シナ海に突き出す長江デルタに位置する。改革開放政策以降、同国の経済発展の象徴として高い経済成長を続け、商業・工業・金融・貿易・交通などの中心地である[2]。2022年時点の常住人口は2,400万人を超え[3]、2022年市内総生産は約4兆4652億8000万元(約85兆円)である[4]。

中華人民共和国国務院により国家中心都市の一つに指定されており、国際金融センターとしての地位を測る国際金融センター指数(GFCI)では2024年3月時点で世界7位と評価されており[5]、森記念財団都市戦略研究所が発表した2023年の「世界の都市総合力ランキング」(Global Power City Index, GPCI)によると世界15位の都市と評価され[6]、首都北京や国際金融センター香港を上回る同国最大の世界都市である。

A.T.カーニーが発表する世界都市ランキング(Global City Index)でも2023年に世界12位に評価である[7]。このように世界的なビジネス・金融拠点としての高い評価を確立している。

Remove ads

名称

中国語表記は中国語: 上海市、拼音: (![]() 聞く)、呉語発音: [z̻ɑ̃˨hᴇ˦]、英語表記は英語: Shanghai[注 2][ˈʃæŋhaɪ, ʃæŋˈhaɪ] (

聞く)、呉語発音: [z̻ɑ̃˨hᴇ˦]、英語表記は英語: Shanghai[注 2][ˈʃæŋhaɪ, ʃæŋˈhaɪ] (![]() 音声ファイル))である。

音声ファイル))である。

明治初期には漢字に基づいて「じょうかい」をそのまま読む発音もあった[8][9]。

中国の戦国時代、今の上海あたりは春申君の封地だったため、今も古称として申(しん/拼音: )と称することがある。また略称として滬(こ/簡体字: 沪/拼音: )又は「滬瀆(ことく/簡体字: 沪渎/拼音: 」とも呼ばれる[10][11]。これは、上海市の北東を流れる呉淞江(蘇州河)の下流部分の呼称である[12][注 3]。「沪」の文字は、上海市の自動車のナンバープレートの識別記号として使われている。

上海の地名は、11世紀の宋時代に始まる。「上海」の字義については論争があったが、中国の歴史家は唐時代には現在の上海地区は海下にあって、その後の陸化によって文字通り「海の上」に土地が出現したことによると結論している[13]。

Remove ads

地理

要約

視点

長江河口南岸に位置し、河口島である崇明島、長興島、横沙島などを含む。北部から東部は江蘇省・西南部は浙江省と接する。東は東シナ海(東海)に面する。市街地は、長江の支流である黄浦江を遡ったところにある。黄浦江の河口は呉淞口と称した港があり、崇明島などの島や市外への航行に用いられている。

気候

ケッペンの気候区分では温暖湿潤気候 (Cfa) に属し、年間平均気温は17.5℃。近年のオホーツク海高気圧弱体化や冬季の西回り寒気増加により高温になりにくく、上海よりも緯度が高い日本の関東地方、特にヒートアイランド現象が著しい東京都心よりも低温になることが少なくない。

中国の季節変更標準によって、本世紀平年は3月9日に春、5月15日に夏、10月5日に秋、12月4日に冬に入る。1月の平均気温は5.4℃と鹿児島県と同緯度の割には寒冷であり、シベリアからの寒気によって朝晩は氷点下まで下がることもある。それに対し、暖かく湿った気流が入る時、日中は20度を超えることもあり、寒暖差が強い。降雪は年に1~2日程度あり、数年に一度は積雪に見舞われるが、例年あまり見られない。梅雨は約20日間あり、例年7月10日前後には梅雨明けする。梅雨を明けると高温多湿な真夏となり、日平均気温は7月19日から8月8日にかけて30℃を超える日が続き、猛暑日(35°C以上)は年間平均で20日に達する。平均最低気温も26.2度に達するなど暑さが厳しく、熱帯夜の日が続くなど非常に過ごしにくい。2024年を例にとると、7月13日から9月20日にかけて熱帯夜の日が続いてとても暑い。7月平均気温の最高記録は32.0°C(2013年、2017年)、8月平均気温の最高記録は31.9°C(2024年、2025年)であリ、日本全国より暑い。最高気温極値は40.9℃(2017年7月21日)、最低気温極値は-12.1℃(1893年1月13日)である。[14]

地名の特徴

上海は長江デルタの河口域にあるため、地名には浦、涇、漕、蕩、浜、橋など水に関連する漢字がよく用いられる。

Remove ads

行政区画

要約

視点

上海市は16の区に区分されている[17]。なお、浦東新区は副省級市轄区(地級行政区レベル)に指定され、大幅な自主権が与えられている。

- 黄浦区(ホアンプゥ) - 2011年に黄浦区と盧湾区が合併。市人民政府や外灘が所在する上海中心部。旧黄浦区は旧イギリス上海租界で、20世紀からの金融や貿易の中心地区である。旧盧湾区は旧上海フランス租界、江南造船廠の所在地で、中国近代工業の発祥地である。中華イージスの蘭州級駆逐艦もここで建造された。

- 徐匯区(徐汇区/シューホィ) - 上海市でもっとも豊かな地域である。上海交通大学、中国科学院上海分院、中国航天院上海分院、上海映画撮影所など、数々のハイテク研究所、医療機関、大学などがある。戦前の資本家や著名人たちの旧居が多く残っている。衡山路周辺にはしゃれた飲食店も多い。上海軌道交通徐家匯駅周辺は近年オフィスビルや百貨店が増加し、発展が目覚ましい。

- 長寧区(长宁区/チャンニン) - 西にある天山新村は、かつての紡織労働者の団地である。改革開放後に設けられた虹橋新区は外国企業の事務所が多いビジネス地区となっている。日本を含む各国の領事館も区内に点在し、多くの外国人が古北新区などに住んでいる。上海市内で日本人駐在者が一番多い地域でもある。

- 静安区(ジンアン) - 中心部にある区で、静安寺があることに因む。第二次世界大戦以前の高級マンションが今も残っている。また、1990年代に移転した現上海駅がある。

- 普陀区(プゥトゥオ) - 市の西北部にある。かつての紡織労働者の団地も多い。江沢民も上海市市長になる前に区内の曹楊新村に住んでいたことがある。

- 虹口区(ホンコウ) - 第二次世界大戦前は日本の租界で、当時「小東京」と呼ばれた。横浜橋、西本願寺などの史跡が残り、魯迅公園がある。

- 楊浦区(杨浦区/ヤンプゥ) - 旧アメリカ合衆国租界で、上海楊樹浦発電所、上海電表廠、上海光機所、上海柴油機廠などの所在地。市中心部の区としては面積がいちばん広く、人口も120万人と最多である。区内には復旦大学、同済大学、上海理工大学、上海海洋大学、上海電力学院など大学が多い。2010年1月10日に区として「国家イノベーションモデル・パイロット都市」の名誉を獲得した。これは“工業の楊浦”から“知識の楊浦”へと転換が済んだことを意味する。だが、依然重工業の町でもある。

- 浦東新区(浦东新区/プゥドンしんく) - 楊浦区、黄浦区、南市区と盧湾区の浦東部分と上海県の三林塘部分と川沙県が1992年に合併し、副省級市に昇格した。2009年には南匯区と合併した。経済特区として金融、IT産業、電子、化学などの工場・オフィス誘致が進み、あわせて上海浦東国際空港や上海トランスラピッドも建設され、上海の新しい玄関となった。これに伴って、外国人も古北小区などから区内の聯洋小区に移る例が多い。民国時期総統・孫文の妻宋慶齢と、青幇のボス杜月笙の実家がある。区内の滬東造船廠で、江凱型フリゲートと071型揚陸艦が建造された。082型空母は区内の外高橋造船廠で建造する予定。

- 宝山区(バオシャン) - 1988年に呉淞区と宝山県が合併。日本の技術協力を得た宝山鋼鉄の所在地である。

- 閔行区(闵行区/ミンハン) - 1992年に閔行区と上海県が合併。多くの外国企業の工場や国産の精密機器、ロケットと人工衛星の製造工場がある。

- 嘉定区(ジァーディン) - 旧嘉定県が1992年に改称。光学研究所などの研究機関やトヨタ自動車、ゼネラルモーターズ、フォルクスワーゲンなどの自動車工場がある。また2004年6月には上海国際賽車場(上海インターナショナルサーキット)が完成し、フォーミュラ1中国グランプリやロードレース世界選手権中国グランプリなどの国際的大レースが開催されている。

- 金山区(ジンシャン) - 旧金山県が1997年に改称。金山石化総廠の所在地である。1937年旧日本軍が金山沖に上陸した。

- 松江区(ソンジャン) - 旧松江県が1998年に改称。市街地の西約20kmの位置にあり、海鴎がここにある。上海影視楽園も有名。区内の佘山(シェーシャン、標高97メートル)は上海市内の陸地で一番高い山で、頂上には東アジア一を誇るキリスト教会が建てられている。上海市天文台も頂上にある。男子ゴルフ世界選手権シリーズのHSBCチャンピオンズは毎年区内の「佘山国際ゴルフクラブ」で行う。

- 青浦区(チンプゥ) - 旧青浦県が1999年に改称。機械製造、金属加工などが盛ん。西にある淀山湖は黄浦江の水源であり、上海の水道水の水源池でもある。湖畔には紅楼夢の大観園を再現したテーマパークもある。

- 奉賢区(奉贤区/フォンシェン) - 旧奉賢県が2001年に改称。市街地の南に位置し、スイカなど農産物の産地。近年、海水浴場ができて観光業にも力を入れている。

- 崇明区(チョンミン) - 旧崇明県が2016年6月に改称。長江河口の巨大な中洲である崇明島の大部分を占める。島の北の一部は江蘇省に属す。中国第三の島で、崇明老黒皮スイカ、長興島温州ミカンや中国モクズガニの養殖が有名。江南造船廠が区内の長興島へ移転した。2009年10月31日、総工費1638億円の上海長江トンネル・大橋の開通により、島へのアクセスが大幅改善された。

上海市の中心部は以上の行政区とは別に、黄浦江を境に2つの部分でも分けられている。

- 浦東 - 黄浦江の東側にあるためそう呼ばれる。1991年の開発開始までは水田が広がる土地であり、市街地への交通の便も非常に悪く、上海には「寧要浦西一張床、不要浦東一間房」(浦西のベッド一つの方が浦東の一部屋よりまし)という俗諺もあった。

- 浦西 - 黄浦江の西側部分で、豫園を中心とした旧市街や、旧租界時代からの金融、商業の町が含まれる。旧イギリス租界、フランス租界の資本家、政治家、外国人によって建てられた洋館が多く残るため。

飛地

上海市域外の江蘇省と安徽省に、上海市飛地がいくつか存在する。以下の各地域の住民(中国人犯罪者を除く)は上海戸籍を有する。日常会話は上海語。

- 上海梅山冶金基地 - 江蘇省南京市付近。上海鉄鋼生産基地のひとつである。1968年設立。

- 上海市大屯炭鉱 - 江蘇省沛県付近。245平方キロ、1970年設立、上海市内の発電所と錬鉄工場に石炭を供給する。2001年8月に上海証券取引所に上場した。

- 上海大豊農場 - 江蘇省塩城地域。3つの農場があり、合計307平方キロ、1950年設立。上海市の米の12%、豚肉の8%、水産物の3%を供給する。文化大革命時代には上海の知識青年と労働教養者(軽犯罪者・政治犯)を監禁していた。

- 上海市軍天湖監獄 - 安徽省宣城市、14平方キロ、1962年設立。刑期5年以下の者を監禁する場所。

- 上海市白茅嶺監獄 - 安徽省広徳地域、40.5平方キロ、1956年設立。上海で刑事犯罪を犯した者を監禁する場所。上海で発見された不発弾をここで処分する。

年表

上海市

- 1949年10月1日 - 中華人民共和国上海市が成立。黄浦区・老閘区・新成区・静安寺区・虹口区・盧湾区・楊浦区・徐匯区・江寧区・普陀区・長寧区・邑廟区・蓬萊区・嵩山区・常熟区・北站区・北四川路区・提籃橋区・楡林区・新市区・江湾区・呉淞区・大場区・閘北区・真如区・新涇区・竜華区・高橋区・洋涇区・楊思区を設置。(30区)

- 1950年6月28日(30区)

- 静安寺区が静安区に改称。

- 新涇区の一部が普陀区・長寧区に分割編入。

- 1950年7月12日(30区)

- 新涇区・真如区の各一部が普陀区に編入。

- 新涇区の一部が長寧区・真如区に分割編入。

- 新市区の一部が楊浦区に編入。

- 楡林区の一部が新市区に編入。

- 真如区の一部が大場区に編入。

- 1950年8月2日(30区)

- 新涇区の一部が真如区に編入。

- 真如区の一部が普陀区に編入。

- 1950年8月28日(30区)

- 閘北区の一部が普陀区に編入。

- 竜華区の一部が新涇区に編入。

- 新涇区の一部が真如区に編入。

- 1950年8月 - 蘇南行署区松江専区嘉定県の一部が新涇区に編入。(30区)

- 1950年12月(30区)

- 新涇区の一部が長寧区に編入。

- 北四川路区の一部が江湾区に編入。

- 1952年9月23日(30区)

- 洋涇区が分割され、東昌区・洋涇区が発足。

- 新市区が江湾区に編入。

- 1953年11月27日 - 黄浦区・虹口区・閘北区・普陀区・蓬莱区・盧湾区・楊浦区・東昌区・東郊区・西郊区・北郊区の各一部(黄浦江・蘇州河およびその支流の沿岸地域)が分立し、水上区が発足。(31区)

- 1954年2月26日 - 江蘇省松江専区嘉定県の一部が真如区・大場区に分割編入。(31区)

- 1956年2月9日(19区)

- 1956年3月 - 北郊区の一部が楊浦区・楡林区に分割編入。(19区)

- 1956年6月(18区)

- 水上区が黄浦区・虹口区・閘北区・普陀区・蓬莱区・盧湾区・楊浦区・東昌区・東郊区・西郊区・北郊区に分割編入。

- 虹口区の一部が北郊区に編入。

- 1957年9月 - 徐匯区の一部が盧湾区に編入。(18区)

- 1958年1月14日 - 江蘇省松江専区嘉定県・宝山県・上海県を編入。(18区3県)

- 1958年6月 - 北郊区の一部が閘北区に編入。(18区3県)

- 1958年7月19日 - 江蘇省蘇州専区川沙県の一部が宝山県に編入。(18区3県)

- 1958年8月 - 楡林区の一部が提籃橋区に編入。(18区3県)

- 1958年10月20日(14区4県)

- 西郊区が上海県・嘉定県・普陀区・長寧区・徐匯区に分割編入。

- 北郊区が宝山県・閘北区・楊浦区・虹口区・楡林区に分割編入。

- 東郊区・東昌区が合併し、浦東県が発足。

- 1958年10月(14区4県)

- 徐匯区の一部が上海県に編入。

- 虹口区の一部が宝山県に編入。

- 普陀区の一部が嘉定県に編入。

- 1958年11月(14区4県)

- 長寧区・嘉定県の各一部が上海県に編入。

- 浦東県の一部が蓬莱区に編入。

- 1958年11月21日 - 江蘇省蘇州専区川沙県・青浦県・南匯県・松江県・奉賢県・金山県、南通専区崇明県を編入。(14区11県)

- 1959年6月 - 楊浦区・楡林区の各一部が宝山県に編入。(14区11県)

- 1960年1月7日(12区11県)

- 1960年11月(12区11県)

- 呉淞区の一部が川沙県に編入。

- 虹口区・盧湾区の各一部が黄浦区に編入。

- 1961年1月25日 - 浦東県が川沙県・黄浦区・南市区・楊浦区に分割編入。(12区10県)

- 1961年3月5日 - 浙江省寧波専区舟山県の一部が分立し、嵊泗人民公社が発足。(12区10県1公社)

- 1962年5月28日 - 嵊泗人民公社が浙江省舟山専区に編入。(12区10県)

- 1962年5月(12区10県)

- 青浦県の一部が嘉定県に編入。

- 虹口区の一部が宝山県に編入。

- 1962年12月 - 虹口区の一部が閘北区に編入。(12区10県)

- 1964年5月16日(10区10県)

- 呉淞区が楊浦区・川沙県に分割編入。

- 閔行区が徐匯区に編入。

- 1966年10月(10区10県)

- 松江県の一部が奉賢県・金山県に分割編入。

- 金山県の一部が松江県に編入。

- 1978年12月 - 楊浦区の一部が分立し、宝鋼地区弁事処が発足。(10区10県1弁事処)

- 1979年7月 - 宝山県・楊浦区の各一部が虹口区に編入。(10区10県1弁事処)

- 1979年11月 - 楊浦区の一部が宝鋼地区弁事処に編入。(10区10県1弁事処)

- 1980年7月 - 宝鋼地区弁事処および宝山県の一部が合併し、呉淞区が発足。(11区10県)

- 1980年12月 - 宝山県・嘉定県の各一部が普陀区に編入。(11区10県)

- 1981年2月22日 - 徐匯区・上海県の各一部が合併し、閔行区が発足。(12区10県)

- 1981年3月 - 楊浦区の一部が呉淞区に編入。(12区10県)

- 1982年5月(12区10県)

- 楊浦区の一部が虹口区に編入。

- 川沙県の一部が南市区に編入。

- 1982年8月(12区10県)

- 上海県の一部が長寧区・閔行区に分割編入。

- 宝山県の一部が閘北区に編入。

- 川沙県の一部が南市区に編入。

- 1983年3月 - 上海県の一部が長寧区に編入。(12区10県)

- 1984年7月28日(12区10県)

- 川沙県の一部が黄浦区・南市区・楊浦区に分割編入。

- 宝山県の一部が虹口区・楊浦区・呉淞区に分割編入。

- 上海県の一部が徐匯区・閔行区・長寧区に分割編入。

- 嘉定県の一部が普陀区に編入。

- 呉淞区の一部が楊浦区に編入。

- 1985年4月 - 嘉定県の一部が普陀区に編入。(12区10県)

- 1985年5月 - 楊浦区の一部が黄浦区に編入。(12区10県)

- 1985年10月 - 宝山県の一部が呉淞区に編入。(12区10県)

- 1986年2月 - 上海県の一部が徐匯区に編入。(12区10県)

- 1988年1月21日 - 呉淞区・宝山県が合併し、宝山区が発足。(12区9県)

- 1991年7月22日(12区9県)

- 川沙県の一部が黄浦区に編入。

- 上海県の一部が長寧区に編入。

- 1992年7月 - 上海県の一部が徐匯区・長寧区に分割編入。(12区9県)

- 1992年9月26日 - 上海県・閔行区が合併し、閔行区が発足。(12区8県)

- 1992年9月 - 宝山区の一部が閘北区に編入。(12区8県)

- 1992年10月11日(14区6県)

- 1994年(14区6県)

- 長寧区の一部が閔行区に編入。

- 嘉定区の一部が普陀区に編入。

- 1997年4月29日(15区5県)

- 金山県が区制施行し、金山区となる。

- 宝山区の一部が楊浦区・閘北区に分割編入。

- 1998年2月27日 - 松江県が区制施行し、松江区となる。(16区4県)

- 1999年9月16日 - 青浦県が区制施行し、青浦区となる。(17区3県)

- 2000年6月13日 - 黄浦区・南市区が合併し、黄浦区が発足。(16区3県)

- 2001年1月9日(18区1県)

- 2005年5月18日 - 宝山区の一部が崇明県に編入。(18区1県)

- 2009年4月24日 - 南匯区が浦東新区に編入。(17区1県)

- 2011年5月20日 - 黄浦区・盧湾区が合併し、黄浦区が発足。(16区1県)

- 2015年10月13日 - 静安区・閘北区が合併し、静安区が発足。(15区1県)

- 2016年6月8日 - 崇明県が区制施行し、崇明区となる。(16区)

蘇南行署区松江専区

- 1949年10月1日 - 中華人民共和国蘇南行署区松江分区が成立。松江県・奉賢県・金山県・宝山県・南匯県・上海県・川沙県・嘉定県・青浦県・嵊泗列島特区が発足。(9県1特区)

- 1949年11月28日 - 松江分区が松江専区に改称。(9県1特区)

- 1950年8月 - 嘉定県の一部が上海市新涇区に編入。(9県1特区)

- 1951年2月21日 - 浙江省嘉興専区嘉善県の一部が松江県に編入。(9県1特区)

- 1951年7月21日 - 嵊泗列島特区が県制施行し、嵊泗県となる。(10県)

- 1951年11月30日 - 浙江省寧波専区定海県の一部が嵊泗県に編入。(10県)

- 1952年11月15日 - 江蘇省の成立により、江蘇省松江専区となる。

江蘇省松江専区

- 1953年6月10日 - 嵊泗県が浙江省舟山専区に編入。(9県)

- 1953年11月 - 南匯県の一部が上海県に編入。(9県)

- 1954年2月26日 - 嘉定県の一部が上海市真如区・大場区に分割編入。(9県)

- 1954年3月(9県)

- 青浦県の一部(杜寅郷および葑澳郷・方夏郷・沈巷郷・浦聯郷の各一部)が松江県に編入。

- 松江県の一部(天心郷および新石郷の一部)が青浦県に編入。

- 1954年8月 - 嘉定県の一部が宝山県に編入。(9県)

- 1954年12月3日 - 青浦県の一部が松江県に編入。(9県)

- 1955年9月2日 - 嘉定県の一部が蘇州専区太倉県に編入。(9県)

- 1955年9月23日 - 嘉定県の一部が蘇州専区太倉県に編入。(9県)

- 1956年8月 - 青浦県の一部が蘇州専区崑山県に編入。(9県)

- 1956年9月 - 蘇州専区崑山県の一部が松江県に編入。(9県)

- 1957年7月(9県)

- 松江県の一部が金山県に編入。

- 蘇州専区崑山県の一部が青浦県に編入。

- 1957年9月 - 南匯県の一部が上海県に編入。(9県)

- 1958年1月14日 - 嘉定県・宝山県・上海県が上海市に編入。(6県)

- 1958年3月26日 - 松江県・川沙県・青浦県・南匯県・奉賢県・金山県が蘇州専区に編入。

Remove ads

歴史

要約

視点

→詳細は「上海の歴史」を参照

上海の地は古代の周の時代に始まり、秦・新・漢以降は、東呉、晋、宋、南斉、梁、陳、隋の時代を経て、唐代には華亭県の一部だったが、蘇州河の南に上海浦という村ができ、宋代には上海鎮とよばれるようになった。これに対し黄浦江下流の現虹口区あたりには下海廟も存在した。元代には上海に市舶提挙司が置かれ港町として発展し始めた。1292年に上海県となったが、それ以前は華亭県に属した。

清代のアヘン戦争を終結させた1842年の南京条約により、上海は条約港として開港した。これを契機としてイギリスやフランス、アメリカ合衆国などの上海租界が形成され、日本も租界を開き、虹口区は「小東京」と呼ばれた。1865年に香港上海銀行が設立されたことを先駆として、欧米の金融機関が本格的に上海進出を推進した。1871年には、香港-上海-日本の長崎を結ぶ海底電信ケーブルを大北電信会社が敷設したことから、上海租界は北京より逸早く電信ネットワークに組み込まれ、国際電信が可能となった。1873年には、日本の岩倉使節団が帰路に上海に立ち寄り、当時の上海の様子を「米欧回覧実記」に記している[20]。上海共同租界は各国によって構成された独自の警察力・軍事力(上海共同租界工部局警務処と万国商団)を保有した。

日清戦争の後、外国企業を中心に全般的投資ブームが起こった。下関条約で工業企業権が諸外国に与えられ、工場建設が促進された。1896年に露清銀行が出店した。1897年末に香港上海銀行の株価は176%のプレミアムを記録した。1899年インドシナ銀行が進出してきた[21]。上海は英領香港の高税率に対して課税が緩く、また租界も用意されたので、香港のユダヤ資本が上海に向かって全面的に移転し、たとえばサスーン家などのセファルディ系ユダヤ人グループが第一次世界大戦後に全盛を極めた[22]。

1920年代から1930年代にかけて、上海は中国最大の都市として発展し、イギリス系金融機関の香港上海銀行を中心に中国金融の中心となった。上海は「魔都」あるいは「東洋のパリ」とも呼ばれ、ナイトクラブ・ショービジネスが繁栄した。こうした上海の繁栄は、民族資本家(浙江財閥など)の台頭をもたらし、階級闘争的な労働運動が盛んになっていた。

1925年に上海から始まった五・三〇事件は、中国における大規模な民族運動とされるが、同時に社会主義的労働運動の台頭を示した事態であった。こうした状況を懸念した浙江財閥は、蒋介石と提携し反共クーデター(上海クーデター)を決行させた。なお、中華民国の下で1927年に上海特別市となり、1930年5月、上海市に改称されている。

1932年には、上海日本人僧侶襲撃事件などを原因に第一次上海事変が発生。中国人が抵抗する中日本軍は侵攻を行い、多数の人的、物的被害が生じた。1935年には、中山水兵射殺事件や日本人が経営する商店が襲撃される事件が起きた[23]。1937年には、大山中尉殺害事件後に第二次上海事変が勃発した。この戦いの間とその後、日本軍は多数の上海の中国人を処刑・殺害し、中国人市民は重い抑圧に苦しむ事となった。1941年には、太平洋戦争の勃発と共に上海共同租界は日本軍に接収された。1949年の中華人民共和国成立により、外国資本は香港に撤収したが、1950年代から1960年代にかけては工業都市として発展した。

1978年の改革開放政策により、再び外国資本が流入して目覚ましい発展をもたらし、上海市指導部から江沢民、朱鎔基、呉邦国、曽慶紅、黄菊ら中国共産党の政治局常務委員などの指導部を輩出した(上海閥)。

1992年以降本格的に開発された浦東新区が牽引役となって高度経済成長を続け、2010年には世界189カ国が参加した史上最大の国際博覧会である上海万博を開催して国際都市としての上海は復活を遂げた。

2019年12月以降の新型コロナウイルスの流行は上海の市民生活にも多大な影響を与え、特に2022年3月28日以降、市内で感染者が急増したことに伴い、厳格なロックダウンが実施された[24]。当初は2分割して東側と西側の順番でロックダウンを実施する予定であったが[25]、同年4月5日に全市を対象とした無期限のロックダウンに切り替えられた[26]。長期にわたるロックダウンの影響で食糧不足も発生するなど、市民生活にも影響を与えた[27]。その一方で4月16日には、生産活動継続・再開の条件となる感染予防ガイドラインを発表し、市内の産業活動再開に向けて動き出すことになった[28]。 結局、ロックダウンの解除は2か月以上経過した6月1日深夜となった[29]。

Remove ads

社会

要約

視点

人口動態

2012年6月末の常住人口は2,433.4万人、このうち上海戸籍人口が1,451.1万人、外来人口が982.3万人となっている。上海市人民政治協商会議の統計によると、ここ10年間、平均で約66万人上海市の人口は増え続けている。

2012年末の男性平均寿命80.18歳、女性平均寿命84.67歳、戸籍人口平均寿命82.41歳。2012年には60歳以上の高齢者の人口比率が17%となっている。100歳以上の老人が1,251名、最高齢者は114歳。現在上海市家庭総数の61.06%に当たる305万世帯が一人っ子家庭である。高齢化と少子化問題は、市政府にとって大きな課題となっている。近年、中国の優秀人材に上海の戸籍を発給(いわゆる“新上海人”)したり、上海人に2人の子を産む許可を出すなどの人口政策を打ち出している。

計画生育政策

2016年1月1日から、中華人民共和国で「全面二人っ子政策」(簡体字中国語:全面二孩政策)が正式に施行された[30]。2016年に新しく修正された「上海市人口と計画生育条例」によると、夫・妻の中の一人、若しくは二人ともが上海の戸籍を持つ場合は、上海の政策が適用される。法律に則って結婚している夫婦は、国で定めた結婚休暇の日数以外、さらに7日が付与される。また、子供を産んだ妻は、国で定めた産休の日数以外、さらに30日の育休が付与される。夫の方は10日の配偶者出産休暇が付与され、休み中の賃金は全額支給される。

上海の戸籍を持つ公民は、2016年1月1日以降に子供を出産した場合、上海市の計画生育家庭特別扶助制度が適用されなくなる。2015年12月31日以前に子供を出産し、且つ計画生育家庭特別扶助制度の条件を満たす上海戸籍を持つ公民は、引続きその扶助金が支給される[31]。

「全面二人っ子政策」に関して注意すべきなのは、特殊な状況を除き、初めての出産が多胎出産である場合は、その後の出産は認めないという点である[32]。この政策は、二回産むことではなく、二人の子供を産むことを強調しているのである。

上海人の構成

上海の原住民は松江周辺に居住していた。元の時代には上海県ができた。1840年のアヘン戦争以後経済が急速に発展し、近隣の地方から次々に移民が入ってきた。現在の上海人の8割以上は、北の江蘇省と南の浙江省からの移民である。特に江蘇省長江の南部と浙江省北部の江南からの出身者が上海人の半分以上を占める。これが上海の文化にも大きな影響を与えている。上海語は寧波市・蘇州市と上海本地語の集合である。商売に長けた江蘇人と政治に敏感な浙江人が近代上海の歴史を作ってきた。

近年、日本も長江デルタに進出、蘇州市・無錫市に工場が建てられている。部品調達、製品流通販売のため、港町の上海に事務所や子会社を設けるケースが多い。今、上海に常駐する日本人は約4万8,000人と、上海にいる外国人のなかで最も多い。上海と、隣接する江蘇・浙江を加えると、出張と観光あわせて10万人近い日本人がいるといわれる。海外一の規模の日本人コミュニティーも形成されている。

上海は、中国で経済的に最も豊かな地方であるため、上海人はねたみもあってか、他地域では嫌われていることが多いとの意見がある。上海人のステレオタイプとして、横暴で傲慢、わがままというものがある[33]。

在留日本人

戦前から多くの日本人が住む上海には2015年現在、9,962社の日系企業が進出、46,115人の日本人が住み、海外で3か月以上留まって暮らす長期滞在の日本人が多い都市として、タイのバンコクに次ぎ、2番目となっている[34]。短期滞在者を含めると10万人以上の日本人が滞在しているといわれる。日本総領事館や日本人学校などもあり、日本料理店をはじめ、日本人向けの店も多い。

上海人の姓

上海人の姓(苗字)は多い順に、張、王、陳、李、朱、徐、周、沈、呉、陸である。沈と陸が上海特有の姓、それ以外は中国人姓の20位以内に数えられる。近隣の江蘇省、浙江省の姓ランキングも上海とほぼ同じである。

戸籍問題

中国は人口問題を抱えるため、農村と地方都市の人は自由に大都市に移住することができない。それにもかかわらず、近年の経済発展に伴って多くの出稼ぎ労働者が中国各地から上海に来て仕事をしている。その数約660万人以上といわれるが、正確な数字の把握は難しい。出稼ぎ労働者の出身地はいずれも普通語を使う四川省、江蘇省蘇北、安徽省、東北地方の者が多い。出稼ぎ労働者は上海を建設すると同時に、大きな社会問題と治安問題をも招いている。公安機関の統計によれば、上海市の75%以上の強盗、殺人、暴行などの悪質な犯罪は市外の中国人により発生している[35]。

したがって、上海では北京市と並び、中国大陸において最も厳しい戸籍政策がとられている。しかし大都市の戸籍を持つ人には様々な特権がある。例えば、親が上海戸籍を持つ者なら、子供が生まれたとき区の社会保険局から15万円から数十万円までの援助金を得ることができる。戸籍を持つ子供は優先的に幼稚園、小学校、中学校に進学できる。一方、上海戸籍を持たない者は、上海の大学受験に参加できない[36]。また、一部の悪質な会社は、上海戸籍を持たない社員に住宅積立金、年金を支払わないケースもある。このような戸籍問題に関するトラブルは絶えない。

中国は都市と地方の格差が激しいため、日本やアメリカ合衆国などの外国への観光査証発行は、上海や北京など沿岸経済発展地域の戸籍を持つ者が優待される[37]。

Remove ads

言語

普通話は学校や公式な場面で使われている。上海語は呉語を代表する方言である。本来文字はなかったが、音に近い漢字が当てられた。上海語の中にも方言があり、浦東・青浦地域に存在する。崇明島ではまた違った言語が話されるが、上海語に近い。上海には周囲の江蘇省・浙江省から多くの労働者が出稼ぎに来たため、彼らの多くが今も住む上海駅周辺では上海語とは異なる言語である「蘇北語」が話されている。普通話と上海語とはまったく通じないが、普通話の教育が中国全土で行われているため、大抵の上海人が普通話を使用することができる。

上海語で放送されるテレビ番組や上海語で上演される戯曲などがある。中国では上海語の学習書なども出版されている。

経済

上海市は中国最大の経済都市である。2023年の市内総生産(GDP)は4兆7,218億元に達し、国内で最も高い経済規模を有する[38]。上海都市圏の総生産も世界トップクラスであり、アジアでは東京都市圏などに次ぐ主要な経済圏となっている。

上海市統計局が公表した2023年における労働者の平均賃金は年172674元(約345万円)であり、月平均約14390元(約28.8万円)に相当する[39]。また、2024年7月現在の最低賃金基準は、月給の場合2690元(約5.4万円)であり、時給の場合24元(約480円)である[40]。

第三次産業の比率が極めて高く、特に金融産業や情報技術産業に従事する労働者の平均賃金が高い水準にある。上海は、中国国内の経済成長を牽引する国際金融センターとしての役割を担っている。

また、日本経済研究センターは、2035年にはニューヨーク、東京、ロサンゼルスに次ぐ世界第4位の経済規模に成長すると予測している[41]。

Remove ads

交通

要約

視点

上海市の主要交通手段はバス、自転車、船であったが、2000年代からはトロリーバス、地下鉄網、タクシー、電動スクーター、高速道路網をも活用した自動車などが主な交通手段となる。鉄道は国鉄以外では上海軌道交通が一手を担っている。

自動車

タクシー

大手のタクシー会社は、スーツを着用していたり、一流ホテルで客待ちできたりするので識別するのは可能である。わざと遠回りして標準価格より2倍以上請求した事実が発覚した場合、その運転手は永久にタクシーライセンスを剥奪される。

自家用車

自動車の急激な台数増加を抑制するため、自動車の所有は限定発行されるナンバープレートを競売で入手することが前提となっている。2018年頃のナンバープレートの落札額は9万元を超えることもあり、車両本体価格よりもナンバー代の方が高くなる可能性もある[43]。上海市外のナンバープレートを調達する回避策もあったが、市外ナンバーの走行禁止時間帯が設定されるなど規制は厳しくなっている[44]。

鉄道

上海は中国東部の鉄道中枢上海鉄路局の所在地である。1876年7月3日に開通した呉淞鉄道は中国で初めての鉄道であり、一度撤去された後、淞滬鉄道として再建された。北方面の京滬線と南方面の滬昆線の始発駅。2007年1月28日より中国高速鉄道CRH2型電車の営業運転を開始した。

- 中国国鉄の主要駅

- 駅舎は2010年の上海万博にあわせて大規模な改装とホーム屋根の改築を行った。一等車待合室には中国語・英語・日本語の電子掲示板サービスが提供される。

- 上海松江駅 (上海松江站)

- 2024年に松江南駅から改称された。今後、上海の新たなターミナル駅として使用される。

- 主な路線

- 上海軌道交通(上海地铁)

- 上海軌道交通1号線は1995年開通、以後拡張を続けている。こちらも上海万博にあわせて大幅な延伸が行われ、近年は青浦、南匯といった郊外地域まで相次いで開業している。2023年10月現在、総延長は830kmに達した。2030年ごろには23路線・総延長約1000km以上に達する予定である。

- 上海トランスラピッド(上海磁浮列车)

- 浦東国際空港と上海軌道交通2号線竜陽路駅の間に実用型リニアモーターカーが開通し、世界で初めて超高速運転を行っている。世界で3番目に開業した磁気浮上式鉄道の常設実用線である。杭州市までの延伸計画を検討中。

- 京滬線(京沪铁路)

- 北京駅と上海駅を結ぶ在来線。

- 滬昆線(沪昆铁路)

- 上海駅と昆明駅を結ぶ在来線。

- 滬寧都市間鉄道(沪宁城际线)

- 南京駅と上海駅および上海虹橋駅の間に2010年7月1日に開業した。

- 京滬高速鉄道(京沪高速铁路)

- 北京南駅と上海虹橋駅の間に2011年6月30日に開業した[45]。

- 滬昆高速鉄道(沪昆高速铁路)

- 上海虹橋駅から昆明南駅に至る高速鉄道路線。2016年12月に全線が開業した。

- 滬寧沿江高速鉄道(沪宁沿江高速铁路)

- 滬蘇湖高速鉄道(沪苏湖高速铁路)

- 滬蘇通線(沪苏通铁路)

交通カード

市内のほとんどの公共交通機関において上海公共交通カードを利用できる。

空港

民用空港

上海には、西郊外の長寧区にある上海虹橋国際空港と、浦東新区にある上海浦東国際空港の2つの空港があり、共に中国東方航空や上海航空、春秋航空のハブ空港の役目を担っている。

国際線は2002年10月以降浦東国際空港に集約され、虹橋国際空港を発着する国際線の便はなかったが、2007年9月29日に東京・東京国際空港との間で1日4往復の定期チャーター便、同年10月28日にソウル・金浦国際空港便が就航した。

浦東国際空港へのアクセスとして、上海軌道交通2号線のほか、上海トランスラピッドが供用されている。

軍用の空港

- 上海大場空港(上海大场机场)

- 上海崇明空港(上海崇明机场)

- 上海龍華空港(上海龙华机场/飛行船専用)

- 上海江湾空港(上海江湾机场)

高速道路

1988年10月31日に開通した滬嘉高速道路は中国で初めての高速道路である。A20(外環線)以内の高速道路、A1(迎賓大道)、大型橋、トンネル等は無料であるが、時間帯によって上海以外のナンバープレートをつけた自動車の流入が規制される。2008年11月から長江デルタ地域ETCの全面導入に伴う高速道路料金システムは電子化された。交通管理は全国で最も厳しいといわれる。市内いたるところに監視カメラが設置され、交通違反した車は上海市境の高速道路料金所で累計した罰金を科せられる。

- 市内スカイウェイ

- 延安高架路

- 内環高架路

- 南北高架路

- 逸仙高架路

- 滬閔高架路

- 中環高架路

- 市域高速道路

- S1(迎賓大道)

- S2(滬芦高速道路)

- S3 (滬奉高速道路)

- S4(滬金高速道路)

- G15(嘉金高速道路)

- S19(新衛高速道路)

- S36(亭楓高速道路)

- G60(滬杭高速道路上海部分)

- G50(滬青平高速道路)

- G2(滬寧高速道路上海部分)

- G2/G42(滬嘉高速道路、滬嘉瀏高速道路)

- G40(滬崇蘇高速道路、建設中)

- S32(浦東国際空港高速道路)

- S26(滬常高速道路上海部分)

- S20(外環線)

- G1501(郊環線)

- 国道

- G204国道

- G312国道

- G318国道

- G320国道

- トンネル

- 上海長江トンネル・大橋(揚子江、鉄道と車)

- 打浦路トンネル

- 延安東路トンネル

- 大連路トンネル

- 上中路トンネル

- 外環トンネル

- 翔殷路トンネル

- 復興東路トンネル(黄浦江、車専用)

- 外灘観光トンネル(黄浦江、観光専用)

- 大橋

- 東海大橋(東シナ海、車専用)

- 上海長江トンネル・大橋(揚子江、鉄道と車)

- 奉浦大橋

- 盧浦大橋

- 南浦大橋

- 松浦大橋

- 徐浦大橋

- 楊浦大橋(黄浦江、車専用)

港湾

→詳細は「上海港」を参照

上海は中国最大の港湾であるのみならず、コンテナ取扱量ではシンガポールや香港を凌ぎ、世界1位である。

黄浦江の河港として始まった上海は長江沿岸の外高橋地区に重点を移し、さらに取扱量の増加やコンテナ船の大型化を見越して、世界のハブ港湾となる埠頭とコンテナターミナルを外海に面した杭州湾上に建設した。この新港は2005年暮れに洋山深水港として開業した。洋山深水港は上海の南30kmの沖合に浮かび、本土とは東海大橋で結ばれている。

日本との接続

- 海上航路

日中国際フェリーにより神戸港および大阪港と上海を結ぶフェリー「新鑑真」とRO-RO船「蘇州号」が就航中。

戦前には日華連絡船として長崎への航路が存在し、1994年には海華号(13,481トン)が再就航、2年後の1996年3月から長崎上海号(11,008トン)に更新された[46]。航路は日中双方の合弁会社で運航されたが、利用率の低迷により1997年1月から運休となっている。その後、2012年2月にHTBクルーズによる「オーシャンローズ」が就航し、平成の上海航路が一時復活した。しかしこちらは貨物輸送がなかったことや[47]、利用者の低迷と日中関係の悪化に伴い同年10月から運休となっている。

- 航空航路 - 2011年現在、下記航空会社が上海と日本各都市との間に就航している。

Remove ads

教育

大学

日本人学校

- 上海日本人学校

- (浦東校)(虹橋校)

中国語学校

文化

要約

視点

上海は中国政府が指定する「中華人民共和国国家歴史文化名城」のひとつであり、市内には「中華人民共和国全国重点文物保護単位」が16点存在する。

上海でも近年中国の標準語とされる普通話(北京語)は通用するが、日常会話で使われているのは依然として上海語(上海方言)であり、テレビ・ラジオ放送でも上海語の番組が存在する。上海語は呉語(呉方言)の代表的なものである。上海語を使って演じる伝統劇の「滬劇」があるほか、近年は若者が上海語のラップを歌う例も見られる。但し、他地域同様に幼稚園からの普通話教育と公共場所での普通話の徹底により、上海生まれ上海育ちの若者でも上海語が話せなくなってきている。一部、上海市が対策を講じ始めているが効果には至っていない。

アクロバティックな演技で知られる中国風サーカス(雑技)の「上海雑技団」も有名。上海料理は近接の江蘇省の料理・江蘇料理の影響を受け、これを洗練させたものである。

上海の文化的特徴は、もともと「海派文化」と称される隣接の江蘇省、浙江省地域一帯の伝統的文化・芸術と、1920年代 - 1930年代に西洋から移入された流行文化が混じり合い、現代中国で最も洗練された都市のひとつとなっている。

改革開放政策導入後、上海では多くの大きな文化イベントが開催され、上海大劇院、上海博物館、上海図書館、上海影城など、中国最大規模の文化施設が多く建設された。ヨーロッパ調の上海音楽庁の全面改装後、クラシックのコンサートも多く開催されるようになる。また、国際芸術祭、国際映画祭なども毎年開催されている。2010年5 - 10月には、「より良い都市、より良い生活(城市、让生活更美好;Better City Better Life)」をテーマに国際博覧会が開催された。

建築

上海には1920年代より多くの西洋様式の建築が残されている。その中でも特に黄浦江に面する川沿いの外灘 (The Bund) は、上海海関、香港上海銀行などが立ち並びヨーロッパ調の風情を感じさせる建築群として知られており、上海のシンボルにもなっている。市内にも多くの西洋建築が点在している。

上海市内においては、1920年代の一般市民の共同住宅である「石庫門」と呼ばれる建築様式も残っており、現在都市化が進むなか貴重な文化資産として、その多くがブティックやレストランとして改築され、保存されている。市内中心部・淮海中路近くの「上海新天地」はその一例である。

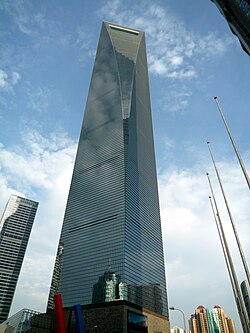

一方外灘の対岸にあたる浦東新区には、1994年完成の東方明珠電視塔を始めとして、新しい摩天楼群が立ち並び、そのエキゾチックな景観、発展ぶりには目を見張るものがある。2008年には世界第2位の高さとなる高層ビル、上海環球金融中心(上海ワールドフィナンシャルセンター;別名「上海ヒルズ」、地上492m、階数104階)が完成し、地上474mの高さにある100階の展望台は世界で最も高い展望台となった。さらに2014年には高さ632mの上海中心(上海タワー)が完成した。

上海市には高さ100mを超える超高層ビルが426棟あり、世界でも7番目の高層都市である[48]。

- 『石庫門』の住宅

Remove ads

観光

- 黄浦区

- 外灘(外滩)

- 南京東路(南京东路/旧公共租界の「大馬路」)

- 上海第一百貨商店(上海第一百货商店)

- 上海第一食品商店(上海第一食品厂)

- 沐恩堂

- 上海音楽庁(南京大戲院、上海音乐厅)

- 上海大劇院(上海大剧院)

- 上海博物館(上海博物馆)

- 上海美術館(上海美术馆)

- 豫園(豫园)

- 上海城隍廟(上海城隍庙)

- 八仙橋(八仙桥)

- 十六鋪(十六铺)

- 老西門(老西门)

- 上海文廟(文庙/孔子廟)

- 董家渡聖フランシスコ・ザビエル教会(董家渡・天主教堂)

- 乍浦路美食街

- 黄河路美食街

- 淮海中路(旧フランス租界の「霞飛路」)

- 上海新天地(“石庫門”建築を改装した店舗・レストラン・バーが並ぶエリア)

- 中国共産党第一次全国代表大会址紀念館(中共一大会址纪念馆)

- 孫文故居(孙中山故居)

- 張学良故居(张学良故居)

- 梅蘭芳故居(梅兰芳故居)

- 周公館(周公馆/周恩来が中国共産党代表団の上海事務所に使用した洋館)

- ホテルオークラ(旧 フランス倶楽部、上海城市花园大饭店)

- 田子坊

- 8号橋(第八号大桥)

- 壹号美術館(壹号美术馆)

- 徐匯区

- 長寧区

- 静安区

- 普陀区

- 長風公園(长风公园)

- 滬西工人文化宮(泸西工人文化宫)

- 銅川路水産市場(铜川路水产市场)

- 曹家渡

- エム・フィフティーン (M50)

- 閘北区

- 上海鉄道博物館(上海铁路博物馆)

- 上海馬戯城(上海马戏城)

- 大寧霊石公園(大宁灵石公园)

- 閘北公園(闸北公园)

- 虹口区

- 楊浦区

- 上海共青森林公園(上海共青森林公园)

- 五角場(五角场)

- 浦東新区

- 東方明珠電視塔(东方明珠电视塔, 468m)

- ジンマオタワー(金茂大厦, 420.5m)

- 上海ワールド・フィナンシャル・センター(上海环球金融中心, 492m)

- 上海中心(上海中心大厦, 632m)

- 上海海洋水族館(上海海洋水族馆)

- 上海ディズニーランド(上海迪士尼乐园)

- 上海展示センター(上海展示厅)

- 上海大自然野生昆虫館(上海大自然野生昆虫馆)

- 上海東方芸術センター(上海东方艺术中心)

- 世紀公園(世纪公园)

- 上海科学技術館(上海科技馆)

- 上海トランスラピッド(上海磁浮列车)

- 上海野生動物園(上海野生动物园)

- 中華芸術宮(中华艺术宫)

- 松江区

- 嘉定区

- 孔廟(嘉定県博物館基本陳列室:嘉定县博物馆基本陈列室)

- 奉賢区

- 海湾国家森林公園

- 碧海金沙

- 青浦区

Remove ads

スポーツ

→詳細は「Category:上海のスポーツチーム」を参照

国際大会

2004年からF1・中国グランプリ、その翌年からはロードレース世界選手権・中国グランプリが上海インターナショナルサーキット(上海国際賽車場)にて開催されている。2005年には上海体育館で世界卓球選手権が開催された。2008年北京オリンピックのサッカー・予選が上海市で開催された。2009年より男子プロテニスの上海マスターズが開催されている。

サッカー

上海市には中国サッカー・スーパーリーグに所属するプロサッカークラブ、上海海港と上海申花がある。かつては上海申鑫も存在したが、2020年に財政難によりクラブは解散した。上海海港は浦東足球場をホームスタジアムとしており、上海申花は上海虹口足球場をホームスタジアムとしている。また、ラ・リーガ(スペインリーグ)のエスパニョールで、2019年から2022年までプレーした「ウー・レイ」は上海海港の代表的な選手でもある。

メディア

要約

視点

度重なる経営統合により、上海の放送メディアは上海メディアグループ(上海文化広播影視集団、SMG)、大手新聞は上海報業集団(上海ユナイテッドメディアグループ、SUMG)の傘下にほぼ集約された。

テレビ局

- 1958年10月1日上海電視台開局、1973年10月カラー放送開始。1992年12月上海有線電視台開局。1993年1月上海東方電視台開局。1998年10月上海衛視開局。

2001年、テレビ局の上海電視台、上海東方電視台、上海有線電視台、ラジオ局の上海人民広播電台、上海東方広播電台が合併して上海文広新聞伝媒集団 (SMG) を創設。

2001年12月、SMG傘下にデジタルテレビ局、上海文広互動電視有限公司 (SiTV: Shanghai interactive Television) 設立

2009年10月、上海文広新聞伝媒集団が上海広播電視台・上海東方伝媒集団有限公司 (SMG: Shanghai Media Group) に改組改名。 - 上海のテレビ局は組織改編が頻繁に行われている。

- 上海広播電視台

- SiTV上海文広互動電視有限公司

- SMG以外のテレビ局

- 上海東方電影頻道(2003年開局 上海電影(集団)公司)

- 上海教育電視台(上海市教育委員会)

- 浦東電視台(浦東地区)

- この他に中国中央電視台の1-15、英語Newsチャンネル、HD放送、中国教育電視台、地方局の衛星テレビ、HD放送、専門チャンネルなどがケーブルテレビ局OCN東方有線によって一部有料で視聴可能。

- これらテレビ局の番組表は一部を除き、テレビ週刊誌「上海電視」と、週刊新聞「毎周広播電視」に掲載されている。

ラジオ局

- 上海人民広播電台(上海人民广播电台)

- 東広新聞台(东广新闻台)

- 五星体育広播(五星体育广播)

- 第一財経頻道(第一财经频道)

- 浦江之声

- 上海交通広播(上海交通广播)

- 東方都市広播(东方都市广播)

- 上海故事広播(上海故事广播)

- 上海戯劇曲芸広播(上海戏剧曲艺广播)

- 動感101(动感101)

- Love Radio

- 経典947(东方都市广播)

- (以上SMG傘下)

- 浦東人民広播電台(浦东人民广播电台)

- 中国国際広播電台 Hit FM

(中国国际广播电台)

番組表は、週刊新聞「毎周広播電視 (SHANGHAI RADIO & TV WEEKLY)」に掲載されている。

新聞

伝統的な主要紙として新民晩報(夕刊紙、1929年9月創刊)、文匯報(朝刊紙、1938年1月創刊)、解放日報(朝刊紙、1949年5月に上海で創刊)が挙げられる。新民晩報社と文匯報社が文匯新民聯合報業集団として1998年7月に経営統合、解放日報社を中心とした解放日報報業集団が2000年10月に発足したのち、両者は2013年10月に「上海報業集団」として再統合した。

出身者

「上海市出身の人物一覧」を参照。

国際関係

友好都市

- 上海市

- 1973年 -

日本 横浜市

日本 横浜市 - 1974年 -

日本 大阪市 - 上海市との間に、1974年4月18日友好都市提携、1981年10月30日友好港提携、さらに1995年7月5日ビジネスパートナー都市提携。

日本 大阪市 - 上海市との間に、1974年4月18日友好都市提携、1981年10月30日友好港提携、さらに1995年7月5日ビジネスパートナー都市提携。 - 1979年 -

オランダ ロッテルダム

オランダ ロッテルダム - 1979年 -

イタリア ミラノ

イタリア ミラノ - 1980年 -

アメリカ合衆国 サンフランシスコ

アメリカ合衆国 サンフランシスコ - 1980年 -

日本 大阪府

日本 大阪府 - 1980年 -

クロアチア ザグレブ

クロアチア ザグレブ - 1982年 -

北朝鮮 咸興市

北朝鮮 咸興市 - 1983年 -

フィリピン マニラ

フィリピン マニラ - 1984年 -

パキスタン カラチ

パキスタン カラチ - 1984年 -

ベルギー アントウェルペン

ベルギー アントウェルペン - 1985年 -

アメリカ合衆国 シカゴ

アメリカ合衆国 シカゴ - 1985年 -

カナダ モントリオール

カナダ モントリオール - 1985年 -

ギリシャ ピレウス

ギリシャ ピレウス - 1985年 -

ポーランド ポモージェ県

ポーランド ポモージェ県 - 1986年 -

ドイツ ハンブルク

ドイツ ハンブルク - 1986年 -

スウェーデン イェーテボリ

スウェーデン イェーテボリ - 1986年 -

モロッコ カサブランカ

モロッコ カサブランカ - 1986年 -

フランス ローヌ=アルプ地域圏

フランス ローヌ=アルプ地域圏 - 1987年 -

フランス マルセイユ

フランス マルセイユ - 1988年 -

ブラジル サンパウロ

ブラジル サンパウロ - 1988年 -

ロシア サンクトペテルブルク

ロシア サンクトペテルブルク - 1989年 -

オーストラリア クイーンズランド州

オーストラリア クイーンズランド州 - 1989年 -

トルコ イスタンブール

トルコ イスタンブール - 1992年 -

エジプト アレクサンドリア

エジプト アレクサンドリア - 1993年 -

韓国 釜山広域市

韓国 釜山広域市 - 1993年 -

ロシア ウラジオストク

ロシア ウラジオストク - 1993年 -

イスラエル ハイファ

イスラエル ハイファ - 1994年 -

ベトナム ホーチミン市

ベトナム ホーチミン市 - 1994年 -

バヌアツ ポートビラ

バヌアツ ポートビラ - 1994年 -

ニュージーランド ダニーデン

ニュージーランド ダニーデン - 1994年 -

ウズベキスタン タシュケント

ウズベキスタン タシュケント - 1995年 -

ポルトガル ポルト

ポルトガル ポルト - 1995年 -

イエメン アデン

イエメン アデン - 1995年 -

ナミビア ウィントフック

ナミビア ウィントフック - 1996年 -

日本 長崎県

日本 長崎県 - 1996年 -

イギリス ロンドン

イギリス ロンドン - 1996年 -

韓国 全羅南道

韓国 全羅南道 - 1996年 -

キューバ サンティアーゴ・デ・クーバ州

キューバ サンティアーゴ・デ・クーバ州 - 1997年 -

アルゼンチン ロサリオ

アルゼンチン ロサリオ - 1998年 -

フィンランド エスポー

フィンランド エスポー - 1998年 -

メキシコ ハリスコ州

メキシコ ハリスコ州 - 1999年 -

イギリス リヴァプール

イギリス リヴァプール - 1999年 -

モザンビーク マプト

モザンビーク マプト - 2000年 -

カタール ドバイ

カタール ドバイ - 2000年 -

タイ チエンマイ県

タイ チエンマイ県 - 2001年 -

南アフリカ共和国 クワズール・ナタール州

南アフリカ共和国 クワズール・ナタール州 - 2001年 -

エクアドル グアヤキル

エクアドル グアヤキル - 2001年 -

チリ バルパライソ

チリ バルパライソ - 2001年 -

スペイン バルセロナ

スペイン バルセロナ - 2001年 -

ノルウェー オスロ

ノルウェー オスロ - 2002年 -

イタリア ロンバルディア州

イタリア ロンバルディア州 - 2002年 -

ルーマニア コンスタンツァ県

ルーマニア コンスタンツァ県 - 2003年 -

韓国 全羅北道

韓国 全羅北道 - 2003年 -

スリランカ コロンボ

スリランカ コロンボ - 2003年 -

デンマーク オーフス

デンマーク オーフス - 2003年 -

スロバキア ブラチスラヴァ州

スロバキア ブラチスラヴァ州 - 2004年 -

オーストリア ザルツブルク

オーストリア ザルツブルク - 2004年 -

キプロス ニコシア

キプロス ニコシア - 2004年 -

ポーランド グダニスク

ポーランド グダニスク - 2005年 -

アイルランド コーク

アイルランド コーク - 2006年 -

インドネシア 東ジャワ州

インドネシア 東ジャワ州 - 2016年 -

タイバンコク[49]

タイバンコク[49]

- 上海市徐匯区

上海を舞台とした作品

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads