トップQs

タイムライン

チャット

視点

利生護国寺

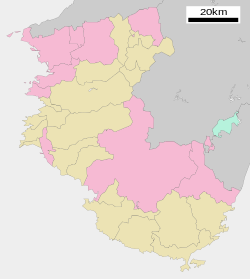

日本の和歌山県橋本市にある寺院 ウィキペディアから

Remove ads

利生護国寺(りしょうごこくじ)は、和歌山県橋本市に所在する真言律宗の寺院。山号は覚王山。院号は利生院。本堂が国の重要文化財に指定され、山門が登録有形文化財に登録されている。

歴史・概要

地元では「大寺」と呼ばれる。寺伝などによると奈良時代に聖武天皇の勅命で僧行基が畿内四十九院の一つとして創建したと伝承される。その後、荒廃したが、弘安年間(1278-88) に鎌倉幕府5代執権であった北条時頼により再興された。1298年 (永仁6年) の記録には鎌倉幕府の祈祷寺三十四か寺の一つになり、隅田荘のみならず鎌倉幕府の信仰を得ていたと推定される。南北朝時代から室町時代にかけても地方寺院としてある程度の規模を有していたようで、後村上天皇綸旨(りんじ)や長慶天皇綸旨、畠山義就・基家らの寺領安堵の古文書を伝えている。

文化財

重要文化財

登録有形文化財(国登録)

- 山門 - 境内の南辺、本堂正面に開く一間一戸の四脚門。江戸時代中期の建築。木造、切妻造、本瓦葺き、板桟戸両開き、間口3.6m。門柱は円柱、控柱は面取角柱とし、控柱と門柱は頭貫、腰貫、腰長押でつなぐ。控柱上に実肘木付の連三斗を備える。軒は一軒疎垂木。2019年(令和元年)9月10日登録。

- 山門

和歌山県指定文化財

- 大日如来坐像 - 平安時代の作とされる木造大日如来坐像が安置されている。昭和40年4月14日、に指定された。

Remove ads

現地情報

所在地

- 和歌山県橋本市隅田町下兵庫732

アクセス

周辺施設

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads