トップQs

タイムライン

チャット

視点

南方三十三館

ウィキペディアから

Remove ads

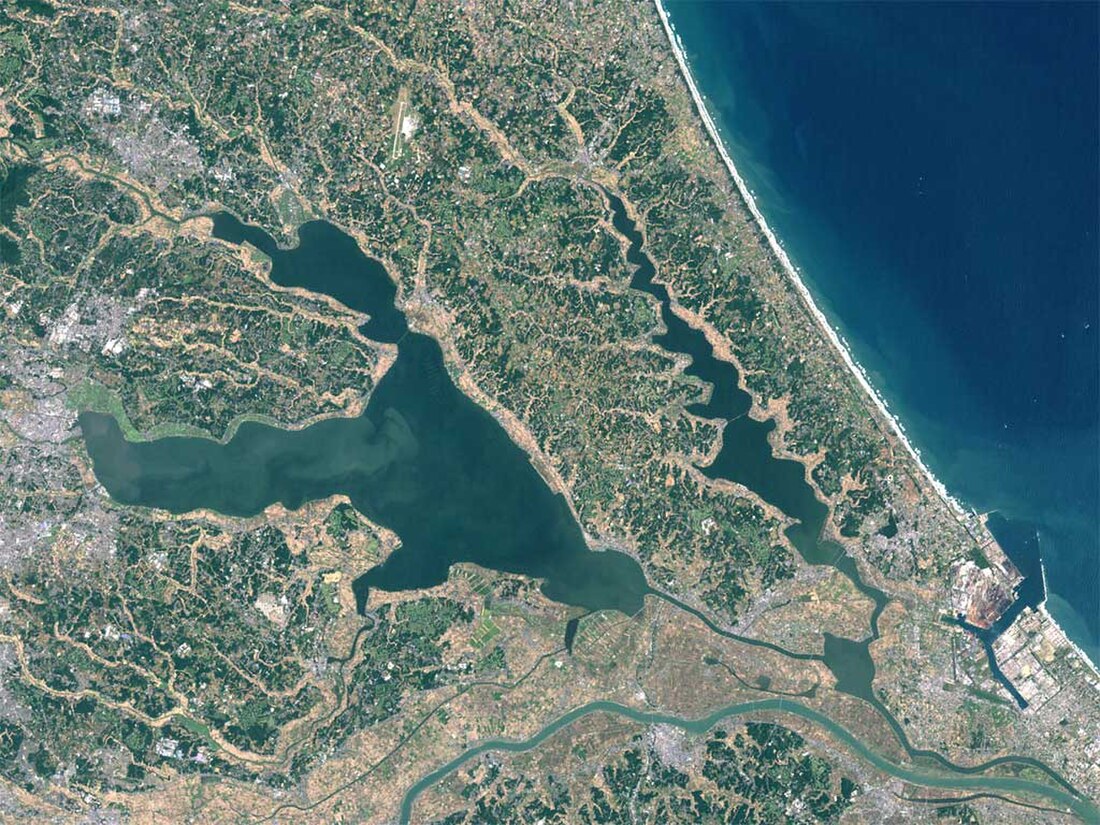

南方三十三館(なんぽうさんじゅうさんだて、なんぽうさんじゅうさんやかた)は、中世の常陸国南部(鹿行)に割拠していた大掾氏配下(一族)の国人たちの総称[1]。実際に33の館があったわけではなく、鹿島・行方両郡に多数の城主がいたことを強調する意味で33という数字が使われたとみられ[2]、「南方」は近世常陸の中心地である水戸から見て、彼らの所領である鹿島・行方両郡が南方にあったことから付けられた呼称と考えられる[2]。

「南方三十三館」謀殺事件

要約

視点

鹿島・行方両郡の常陸大掾系の一族を中心とする、「南方三十三館」と称された諸侯たちは、天正19年2月9日(1591年4月2日)、佐竹氏の太田城に招かれたが、そこで佐竹義重・義宣父子により謀殺された[3]。

和光院過去帳

『群書類従』第645-647「常陸国田島村伝燈山和光院[4]過去帳」には、「天正十九季辛卯二月九日 於佐竹太田ニ生害ノ衆、鹿島殿父子、カミ、島崎殿父子、玉造殿父子、中居殿、釜田殿兄弟、アウカ殿、小高殿父子、手賀殿兄弟、武田殿、已上十六人(以上十六人)」とあり、義重・義宣父子に殺害された9氏16人の名がある[5]。

- 鹿島殿父子、カミ

- 「鹿島」は、鹿島郡鹿島城[6]の鹿島清秀とその子某。近世の系図や所伝では父の治時(天正4年(1576年)2月没)の名が見え、また現在の常陸大宮市山方の五輪塔に纏わる所伝では「清房」の名が伝わるが、一次史料から清秀であることは間違いない[7]。

- 鹿島氏は、吉田清幹の子鹿島成幹の三男である鹿島政幹を祖とする。常陸平氏鹿島流。

- 鹿島清秀は、鹿島治時の三男といわれ、又六郎を称した[7]。

- カミは、清秀の室を指すものと思われる。清秀の室は謀殺されたのではなく、鹿島城側が清秀の室を大将として頑強に抵抗したという。佐竹氏はその抵抗の大きさに戦術を変更し、大砲を据えて鹿島城の城壁を破壊した上で攻撃を仕掛け、これを落城させたと言われる。落城により清秀の室は自害したが、この徹底抗戦の姿勢が「和光院過去帳」に「カミ」として名を載せる結果となったと考えられる[8]。

- 島崎(嶋崎)殿父子

- 釜田(烟田)殿兄弟

- アウカ(相賀(おうが))殿

- 手賀殿兄弟

六地蔵寺過去帳

『群書類従』第645-647「常陸国茨城郡六段田村六地蔵寺[24]過去帳」には、「桂林(シマサキ)杲白禅定門 天正十九年辛卯、於上ノ小川横死、春光(シマサキ)禅定門 号徳一丸 於上ノ小川生害、」とあり、嶋崎父子の記事である[25]。この記事によると、「於上ノ小川」とあるので、少なくとも嶋崎氏の殺害場所について、上小川(大子町頃藤町)[26]とする。太田と上小川は大きく離れている。

他の所伝

- 鹿島清秀父子が山方城(常陸大宮市山方)[27]で殺害された[28]。

- 中居秀幹が里野宮村(常陸太田市里野宮町)、烟田通幹が常福寺村(常陸太田市常福地町)で討たれた[29]。

- 札氏、青柳武田氏は、佐竹氏の捜索から逃げ切った[30]。

- 玉造通幹が大窪正伝寺(日立市大久保町)で自害した[37]。

事件後

南方三十三館の国人当主たちを粛清した佐竹氏は、即座に天正19年2月中旬から3月にかけて鹿島・行方両郡に出兵し、各拠点を攻撃し制圧した[38]。同時期に額田城(那珂市額田南郷)の小野崎昭通を伊達政宗の下に逐い[39]、同氏を没落させたことで、佐竹氏による常陸平定が完成した[39]。

Remove ads

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads