トップQs

タイムライン

チャット

視点

地球類似性指標

ウィキペディアから

Remove ads

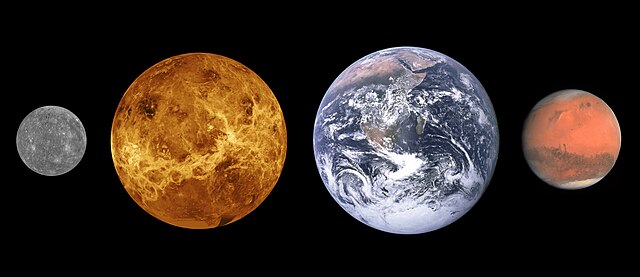

地球類似性指標・地球類似性インデックス(ちきゅうるいじせいしひょう・ちきゅうるいじせいインデックス、Earth Similarity Index, ESI)とは、惑星質量天体や衛星が、どれだけ地球に類似しているかを特徴づけるために提案された指標である。0から1の間の数値を取り、地球では1となる。この指標は、膨大な天体のデータベースで簡単に天体を比較できるようにすることを意図している。惑星の居住可能性を定量化したものではない。

公式

要約

視点

ESIは、2011年にSchulze-Makuchらによって、学術誌アストロバイオロジーにおいて提案された。この指標は惑星の半径・密度・脱出速度・表面温度を勘案している[2]。Schulze-Makuchらは、ESIは2つの要素で構成されると記述している。1つ目は惑星の内部構造に関連したものであり、これは惑星の半径と密度に関連付けられる。2つ目は惑星の表面に関連したものであり、これは脱出速度と表面温度に関連付けられる。プレプリントサーバのarXivで公表された論文では、ESIを惑星の温度と質量のみから再現しようと試みたものだった[3]。ESIはRevista Cubana de Físicaで公表された論文でも言及された[4]。

ほとんどの太陽系外惑星では、惑星の特性について公転周期以外に分かっていることは少ない。公転周期以外で確実と言えるのは、惑星のトランジットによる主星の相対的な変光の大きさ(トランジット法による観測の場合)、あるいは主星の視線速度の変動(視線速度法による観測の場合)のみである。これらで直接観測できない部分は、推測に頼っている。例えば、表面温度は放射照度・潮汐加熱・反射能・日照など様々な要素に影響されるが、系外惑星のこれらの要素は不明である。そこでESIでは、惑星の真の表面温度が分からない場合は、放射平衡温度をその代用とすることにしている[2]。

2011年にアストロバイオロジー誌で公表された論文の著者の一人であるAbel Méndez(プエルトリコ大学アレシボ校)は、彼の管理するウェブページ上で、様々な太陽系外惑星系についてESIを計算したリストを公表している[5]。Méndezが採用しているESIの計算法は次の通りである。

- ,

ここで、とは、それぞれ地球外天体と地球の特性を示す値(半径・密度・脱出速度・表面温度など)である。加重を調整するためのべき指数、は特性の種類の数である。この式はブレイ・カーチス非類似度を元にしている[5][6]。は、それぞれの特性の種類ごとに加重を調整するために設定する自由パラメータであり、指標を算出するにあたって特定の性質を強調したり、望ましい閾値やランキングを得たりするように自由に選択できる。なおMéndezは、4項目を採り入れたESIの算出に当たって、の値を、半径が0.57・密度が1.07・脱出速度が0.70・表面温度が5.58とし、基準値は表面温度が288K・その他の項目は地球を1とした相対値としている[5]。

この他にも、Méndezのウェブページでは、3つの基準を元に惑星や衛星の居住可能性をランク付けしている。それらは、ハビタブルゾーンにおける天体の位置・ESI・"Global Primary Habitability scale"と呼ばれる指標(ESIとは別の指標で、地球における植物のような、食物連鎖の底にある有機体を維持できる能力を表すとされる)である[7]。

2011年のアストロバイオロジーの論文とそこに記述されたESIの値は、論文の発表直後からメディアの関心を集め、太陽系内では火星が2番目に高いESIの値(0.70)を持つことが報道された[8]。また、太陽系外惑星のESIはより大きな注目を浴び、ケプラー438bは確認された地球以外の惑星として最も高いESIを持つことが伝えられた[9]。

その他、代表的な系外惑星のESIの値としては以下のものがある[8][10]。

Remove ads

居住可能性との関連

ESIは惑星の居住可能性を表す指標ではないものの、地球を基準とした指標であり、ESIを構成する関数の一部は居住可能性を測定する方法と調和的である。ハビタブルゾーンの定義と同様に、ESIは表面温度を主要な関数とし、その基準は地球の温度に置かれている。

しかし、ESIを観測目標の選定法として用いることを試みた2016年の論文では、ESIは居住可能性とはほとんど関係しないという結論が得られた。なぜならESIは、主星の活動性・潮汐固定・惑星磁場といった惑星の表面環境に大きな影響を及ぼす要素を考慮していないためである[9]。

地球サイズの惑星

太陽系外惑星の類別は困難が伴う。多くの場合、系外惑星の検出に使われる観測方法は、単独では惑星の特性の一部しかカバーできない。例えば、トランジット法では、高精度で惑星の半径を測定できるが、惑星の質量や密度はしばしば推計に頼ることになる。視線速度法では、惑星の質量を高精度で測定できるが、半径を知ることはできない。複数の手法で観測された系外惑星であれば、地球との類似性を高い精度で比較できることになる。

惑星以外の類似性

ESIは惑星以外の天体にも適用できる。例えば衛星・準惑星・小惑星などである。これらの天体は一般に平均密度が低く低温なのでESIの値は小さくなる。土星の衛星タイタンは半径が小さく低密度だが、例外的に厚い大気を有している。木星の衛星イオは表面の平均温度は低いが、活発な地質活動のため地域によって温度が大きく異なる[11]。

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads