トップQs

タイムライン

チャット

視点

姥塚古墳 (笛吹市)

ウィキペディアから

Remove ads

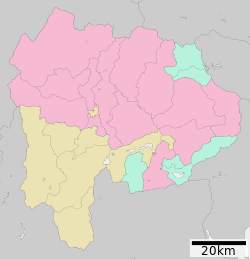

姥塚古墳(うばづかこふん)は、山梨県笛吹市御坂町下井之上にある古墳。形状は円墳。山梨県指定史跡に指定されている(指定名称は「姥塚」)。

概要

南照院本堂(右)・姥塚古墳(左奥)

甲府盆地南東部、金川扇状地の左岸扇端部に築造された大型円墳である[1]。現在は慈眼山南照院境内に位置し、石室内には聖観音像が祀られる。これまでに測量調査のほか、南側周溝部の発掘調査が実施されている。

墳形は円形で、直径約40メートル・高さ10メートルを測る[1]。埋葬施設は右片袖式の横穴式石室で、南西方向に開口する。現存石室長17.54メートルを測る非常に大型の石室であり、山梨県では最大規模かつ東日本でも屈指の規模になる。盗掘に遭っているため副葬品は詳らかでない。

築造時期は、古墳時代後期の6世紀末葉[1](または6世紀後半[2])頃と推定される。南側には同時期の集落遺跡として二之宮・姥塚遺跡が広がる[1]。甲斐地方では古墳時代前期に甲斐銚子塚古墳(甲府市下曽根町)が築造されて以降、中期に大型古墳は築造されていないが、後期には本古墳のほか加牟那塚古墳・万寿森古墳(いずれも甲府市千塚)といった大型石室墳が築造されており、特殊な様相を呈する[1]。なお伝承では、山姥が大男と競争して造ったため「姥塚」といい、聖徳太子が甲斐に入ったときに愛馬が倒れて葬ったので「御馬塚(おんばづか)」というとする[3]。

Remove ads

遺跡歴

埋葬施設

石室パース図

石室展開図

埋葬施設としては右片袖式横穴式石室が構築されており、南西方向に開口する。石室の規模は次の通り[1]。

- 石室全長:17.54メートル(現存部)

- 玄室:長さ9メートル、幅3.3メートル(奥壁部)・3メートル(玄門部)、高さ4.2メートル

- 羨道:幅2.4メートル(玄門部)、高さ2.5メートル

石室の石材は1-1.5メートルの自然石で、乱石積みによって構築される[1]。玄室の奥壁は2段積みで、下段は2枚組、上段は1枚石からなる[1]。天井石は玄室部で5枚、羨道部で4枚(開口部の1枚は崩落)[1]。玄室と羨道の境は、幅0.9メートル・高さ約2メートルの方柱状柱石で区画される[1]。

なお、南照院境内には大型の石材が点在することから、羨道はさらに5-6メートル長くなるとする説がある[1]。

- 俯瞰図

- 玄室(奥壁方向)

- 玄室(奥壁方向)

- 玄室(羨道方向)

- 羨道(開口部方向)

- 羨道(玄室方向)

- 開口部

文化財

山梨県指定文化財

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads