トップQs

タイムライン

チャット

視点

子房

被子植物の花において胚珠を内蔵する袋状の器官 ウィキペディアから

Remove ads

子房(しぼう、英: ovary、羅: ovarium)は、被子植物の花において、柱頭および花柱とともに雌蕊(心皮)を構成する1部分であり、その中で最も基部に位置する[1][2]。子房は胚珠を内蔵する袋状の器官であり[3][2]、受精後に果実となる[2][4]。

stigma: 柱頭、style: 花柱、ovary: 子房、hypanthium: 花床筒(花托筒)

被子植物以外の種子植物(裸子植物)では、生殖器官(胞子嚢穂、球花)に子房を持たず、大胞子葉につく胚珠は剥き出しになっている[5][注釈 1]。これは裸子植物と被子植物を区別する大きな違いの一つである[7]。

英語の ovary は動物学においては卵巣を意味する[8]。1834年に蘭学者宇田川榕菴は著書『植物啓原』において、ovary に相当する語を「卵巣」とした[9]。「子房」という訳語は、1858年に李善蘭が著した訳書『植物学』が初出であり、これが日本語にも取り込まれたとされる[9]。

Remove ads

子房と心皮の数

雌蕊(しずい、めしべ、pistil)は、心皮(しんぴ、carpel)と呼ばれる葉(花葉)からなり、これは大胞子葉が形を変え、いくつかが合着してできたものであると考えられている[10][2][11][12][13][注釈 2]。そして心皮は葉縁に着生した胚珠を向軸面を内側にして巻き込むか二つ折りにして、葉縁に着生した胚珠を、その内腔である子房室に包蔵したものが、雌蕊の原型であると考えられている[11]。子房は心皮の基部が作ったくぼみであると解釈される[7]。

子房はその形態および進化的起源から、単一子房と複合子房に大別される[16]。

1つの心皮(離生心皮)から作られた単一雌蕊(たんいつしずい、たんいつめしべ、単生雌蕊[15]、simple pistil)の場合、子房も心皮が1個からなる単一子房(たんいつしぼう、simple ovary)である[16][2]。単子房(たんしぼう)とも呼ばれる[2][3]。モクレン科、キンポウゲ科、アケビ科などに見られ、子房室を一つのみ内蔵する[3]。

一方、複数の心皮(合生心皮)から作られた複合雌蕊(ふくごうしずい、ふくごうめしべ、合生雌蕊[15]、compound pistil)では、子房は2個以上の心皮からなる複合子房(ふくごうしぼう、compound ovary)である[16][2]。複子房(ふくしぼう)[2][3]や合着子房(がっちゃくしぼう)[17]とも呼ばれる。複合子房は複数の子房室を持つことも、1室であることもある[17]。例えば、ヤナギ科やキク科は子房室が一つであるが、心皮2個からなる複合子房である[3]。複合子房では、胚珠を着生しない不稔心皮が形成されることや子房室の形成に関与しない中実心皮が存在するものがある[18]。

Remove ads

構造

(スケールは 0.2 mm)

A. 雌性配偶体、B. 胚珠、C. 子房室、D. 胎座

雌蕊は最も先端が柱頭、続いて花柱、最も基部が子房と呼ばれる[2]。なおこの3部位の境界は明確なものではなく[11]、アケビ属 Akebia やフサザクラ属 Euptelea のように花柱を欠くものもある[19]。子房には胚珠が収容される[2][3]。

子房を囲む部分の心皮を子房壁(しぼうへき、ovarian wall)または側壁(そくへき、lateral wall)と呼ぶ[3]。子房壁は成熟すると果皮となる[20]。果皮は複数層からなり、2層の場合内果皮と外果皮が、3層の場合それに加えて中果皮が区別される[20]。内果皮が肉質の場合、果肉と呼ばれ、内果皮が硬化する場合、核と呼ばれる[20](詳細は果実も参照)。子房内部の胚珠を容れている部屋のことを子房室(しぼうしつ、ovarian locule, ovarian cell)という[3]。単一子房の子房室は1室であるが、複合子房の子房室は多様であり、心皮数とは必ずしも一致しない[3]。

複合子房の場合、子房内部が内壁によって仕切られるが、これを隔壁(かくへき、septum)という[2][3]。隔壁には維管束がない[3]。例えば、ウンシュウミカンの果実では、中にある袋が1つの子房室に相当し、それぞれ放射方向に囲む皮が隔壁、接線方向が内果皮である[3]。隔壁が完全ではなく、子房室が完全に区切られていない場合、特に偽隔壁(ぎかくへき、pseudoseptum)と呼ばれる[3]。ナデシコ科マンテマ属のうち、フシグロ Silene firma やビランジ Silene keiskei var. minor では5心皮性1室であり隔壁はないのに対し、シロバナマンテマ Silene gallica やタカネマンテマ Silene uralensis では、子房下部が偽隔壁によって3–5室に区画される[3]。

子房の内壁で、胚珠を乗せる部分は胎座(たいざ、placenta)と呼ばれる[2][21][22][23]。胎座は心皮の縁に当たるとされるが、内面表皮の上に胚珠を形成する場合もある[2]。胎座の様式は様々で、胎座型(または単に 胎座、placentation)と呼ばれる[22][24]。

フウロソウ科などの分類群では、子房の中央に心皮間柱(しんぴかんちゅう、carpophore)と呼ばれる柱状の組織が顕著に発達する[2]。

Remove ads

子房の位置

要約

視点

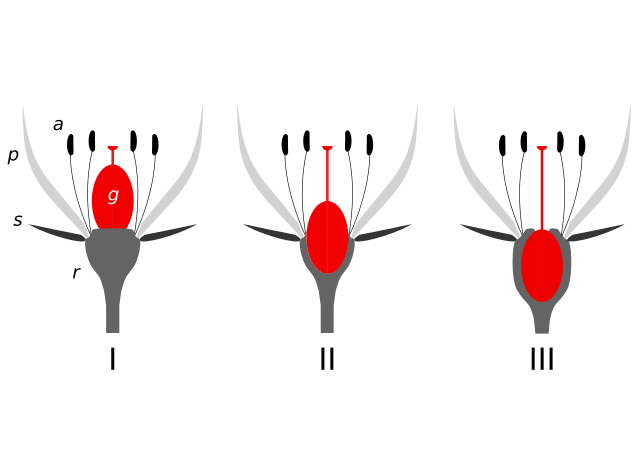

g: 雌蕊群(心皮)、a: 雄蕊群(雄蕊)、p: 花冠(花弁)、s: 萼(萼片)、r: 花床(花托)

子房と他の花器官との相対的な位置関係は分類群によって異なり、分類群ごとに一定である[3]。この位置関係が形態形質として分類に考慮され[4]、これを表す用語が用いられる[3]。基本型は子房上位花であり、そこから他の形質が派生したと考えられている[25]。

子房上位

子房の位置が他の花葉(萼片・花弁・雄蕊)と比べて上にある状態を子房上位(しぼうじょうい、adj. superior)という[26][2][27]。こういった子房を上位子房(じょういしぼう、superior ovary[2])という[21]。そして子房上位の花を子房上位花(しぼうじょういか、hypogynous flower)という[4]。子房上位の場合、他の花葉は相対的に下位(inferior)であり、これを子房下生(しぼうかせい、hypogyny, adj. hypogynous)という[26][2]。子房上位花では、子房は他の花器官よりも上部で花床に付着している[4]。花床上でそれぞれの花葉の原基が分化し、それらがそれぞれ独立に伸長成長して形成されると考えられている[28]。

双子葉植物では、基部被子植物およびモクレン類が子房上位であるため、原始的な形質であると考えられている[26][注釈 3]。単子葉類では、トチカガミ科を除くオモダカ目、ユリ目ユリ科、ツユクサ類などが子房上位である[26]。

例えば、カキ(カキノキ科)の果実の基部には「蔕(へた)」と呼ばれる残存した萼が残っており、上位子房であることが分かる[21]。

子房上位の例

子房下位

子房の位置が他の花葉(萼片・花弁・雄蕊)と比べて下にある状態を子房下位(しぼうかい、adj. inferior)という[26][2][27]。こういった子房を下位子房(かいしぼう、inferior ovary[2])という[29]。そして子房下位の花を子房下位花(しぼうかいか、epigynous flower)という[25]。子房下位の場合、他の花葉は相対的に上位(superior)であり、これを子房上生(しぼうじょうせい、epigyny, adj. epigynous)という[26][2]。子房下位では、花床筒が子房と癒合し、萼・花冠・雄蕊群の離生部が子房の頂部に形成される[25]。子房下位は後述の子房周位花の萼筒が子房と合着したものであると解釈されるため、下位子房の外壁部は合着した花被や雄蕊の一部であると考えられている[29]。

真正双子葉植物では、キク目(キク科やキキョウ科など)、リンドウ目アカネ科、マツムシソウ目、セリ目などの真正キク類に見られるため、派生的な形質であると考えられている[26]。キク類の中でも初期に分岐したツツジ目サクラソウ科のヤブコウジ属やイズセンリョウ属やキク上類に含まれるビャクダン目ビャクダン科、バラ上類のフトモモ目やユキノシタ目スグリ科、単子葉類のオモダカ目トチカガミ科、キジカクシ目アヤメ科およびラン科、ヤマノイモ目ヤマノイモ科などが子房下位である[26]。

例えば、キュウリ Cucumis sativus(ウリ科)やビワ Eriobotrya japonica・リンゴ Malus domestica(バラ科)の果実は先端(下端)に花器官の脱落痕がみられ、下位子房であることが分かる[21]。

子房下位の例

子房周位と子房中位

他の花葉(萼片・花弁・雄蕊)が下部で癒合して杯状の萼筒(花床筒、花筒)を生じ、子房から離れて周囲に位置する状態を子房周位(しぼうしゅうい、adj. perigynous)という[26][29][2][注釈 4]。こういった子房を周位子房という[29]。子房周位の花を子房周位花(しぼうしゅういか、perigynous flower)という[4]。また、日本では特に、子房と萼筒が合着しないものを「子房周位」といい、萼筒が子房の中位まで合着する子房中位(しぼうちゅうい)を区別して呼ぶ[26][注釈 5]。子房周位は、花被と雄蕊の原基着生の共通基盤組織に伸長帯ができ、これが子房原基基部の伸長帯と不連続であるとき形成されると考えられている[28]。

子房周位であるとき、花弁や雄蕊は子房周位生(しぼうしゅういせい、perigyny[2], adj. perigynous)という[26]。なお、このとき萼筒は子房下生である[26]。同様に子房中位のとき、花弁や雄蕊は子房中位生(しぼうちゅういせい)である[26]。子房中位のうち、子房の中部より下で萼筒が合着する場合を特に半上位(はんじょうい、half-superior)、子房の中部より上で萼筒が合着する場合を特に半下位(はんかい、half-inferior)と呼んで細分することもある[24]。

子房周位はバラ科のサクラ属 Cerasus、ワレモコウ属 Sanguisorba、ハゴロモグサ属 Alchemilla、キンミズヒキ属 Agrimonia などに見られる[26]。萼筒が発達するものの、バラ属 Rosa も子房周位である[26]。

子房中位はユキノシタ科ユキノシタ属 Saxifraga の一部、ズダヤクシュ属 Tiarella[注釈 6]、ヤグルマソウ属 Rodgersia、ヤワタソウ属 Peltoboykinia[注釈 6]などに見られる[26]。アジサイ科アジサイ属 Hydrangea では、ノリウツギ Hydrangea paniculata、ガクアジサイ Hydrangea macrophylla、ヤマアジサイ Hydrangea serrata、コアジサイ Hydrangea hirta などは子房中位(半下位)であるが、ヤハズアジサイ Hydrangea sikokiana、ツルアジサイ Hydrangea petiolaris、タマアジサイ Hydrangea involucrata などは子房下位である[24]。

子房周位と子房中位の例

Remove ads

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads