トップQs

タイムライン

チャット

視点

家畜

ヒトが、その生活に役立つように飼い慣らし、品種改良した野生生物 ウィキペディアから

Remove ads

家畜(かちく、英: domesticated animal)とは、ヒト(人間)がその生活に役立つよう、野生動物を品種改良した動物[1]。哺乳類や鳥類が多いが、他の種類の動物も含まれる。利用目的により、農用動物・愛玩動物・実験動物の3種に大別できる[2]。

野生であったものが家畜に変わること、および(ヒトが)家畜に変えることを「家畜化」と言う。また、家畜動物が人間の管理を離れ、野生で生活・繁殖するようになることを「再野生化」と言う。再野生化した動物には野猫や、御崎馬などの野生馬などがある。

日本語の「家畜」は上述の家畜のうち一部のみを指すことがある。農業生産に直接的に関わる農用動物のみを指して「家畜」と呼ぶことがある[2](※農用動物は、畜産物を生産する『用畜』と[3]、労働力として利用する『役畜』[4](使役動物)に大別される[2])。また、哺乳類の家畜だけを「家畜」とし[1]、鳥類を家禽(かきん)と呼び分ける[5][1]ことがある。

Remove ads

定義

要約

視点

家畜(かちく)とは、その生産物(乳、肉、卵、毛、皮、毛皮、労働力など)を人が利用するために馴致・飼育している動物を指す。鳥類のみを指した場合は家禽(かきん)と呼ぶ。この用途の動物については、近年では「産業動物(経済動物)」という呼称が一般化しつつあり、家畜の存在は社会基盤の1つとして認識されている。また、国の法令でも「産業動物の飼養及び保管に関する基準」[6]があり、ここでの産業動物の定義として「産業等の利用に供するため、飼養し、又は保管しているほ乳類及び鳥類に属する動物をいう。」としている。

英語 "domesticated animal" は「飼い慣らされて人間環境に適合した動物」を意味し[7]、家庭用に品種改良をされた動物も含まれる。イヌやネコのようにペットとしての一面があるものや、キンギョのようなペットは、品種改良によって野生種では生存不可能あるいは繁殖不可能な形質をもって固定された品種も多いため、「家畜」に含まれるが、本義に「人間環境に適合させた動物」とあるように悪い語意は無い。さらには、家畜として一般には認識されている動物種がペットとして飼育されることもあり、これらから愛玩動物(いわゆるペット)や鑑賞用の動物を含めるとのする意見もある。そもそも愛玩には玩具のような物を指す意味はない。また飼い主にとって、対人関係と同様の愛情を注ぐペットと、そうでない家畜の認識の違いは明瞭である。しかし、それは一般の認識とは少なからず乖離が生まれることが多く、それは家畜に対しても同様とする意見もあり、認識の乖離は深刻な問題となることがある。さらに「玩」の字には「弄ぶ」「慰み物にする」[8]などネガティブな連想を含み、さらにはネグレクトや虐待の概念と併せて社会問題化することがある。

このようなことを避けるため、定義には法律や語彙を越えたコンセンサスが必要となる。最も厳密に定義すると、家畜とは、単なる馴致や生産物の利用だけでなく、家畜化の過程で野生種と比較して体形をはじめとする外見が変化し、動物が生み出す生産物や、個体そのものの繁殖も含めた全ての生命維持活動を利用する事に特化し、人の管理下に置かれるようになった哺乳類や鳥類を指す。そして人間が利用する動物の中で、愛玩動物(キンギョ、インコなどのペット)は除かれる。その見地からは、ハチやカイコなど一部の昆虫が定義の中に含まれている。一例として、家畜伝染病予防法の第2条(「家畜伝染病」の定義)で、伝染性疾病の種類「腐蛆病」・家畜の種類「セイヨウミツバチ」が含まれている。またこの見地からは、一部の魚介類(マダイ、カキ、アコヤガイなど)や爬虫類(スッポン、ヘビ、ワニ)は、人が食用や薬用、皮革など工業用に利用するために養殖されており、同義の動物ではあるが、これら変温動物や前述のハチを家畜と呼ぶことは少なくなる。同様に、人間の飼育下で繁殖させた動物でなく、シカやキジ、イノシシなど食用に供するために野生動物を捕獲したならば、保管を目的に一時的に飼育したとしても家畜には含めない。したがって、野生動物を捕獲したものであっても、個体を食肉以外の目的で飼育していれば愛玩動物には含まれる可能性はあり、それを繁殖させれば広義の家畜に含まれる可能性がある(ただし日本では鳥獣保護法に抵触する)。

一例として、インドゾウは人間の飼育下での繁殖が難しく、飼育されている個体は野生動物を捕獲したものがほとんどである。しかしながら長命であり、人間の管理下で繁殖した他の家畜よりも、はるかに長い期間を人間の飼育下で過ごす。これを家畜に含めるかどうかは異論がある。ただしインドゾウが実用に供されたのは過去の話であり、現在では愛玩動物となっている[要出典]。

Remove ads

特徴

家畜動物には、野生のものには見られない、ある程度共通した特徴が見られる。

- 形質が非常に多様化すること。特に非適応的な形態のものが現れること。

- 繁殖期が延長すること。

- 病気等への耐性の低下。

- 繁殖等への人の手助けが必要になるなど、自立性の低下。

- 家畜は育種により代謝を極限まで高められているため、酸化ストレスの元となる活性種(代謝の副産物)が多い[9]

このような現象は、ある程度人間にも共通する。これは、人間が文明を築く内に、自らもその環境下での生活に適応した結果と考えられ、このことを自己家畜化という。

なお、ミツバチやカイコは昆虫であり、通念上これらを家畜と呼ぶ事は少ないが、上記の家畜の定義に適い、この項に示される性質を共有する。その点では家畜であるといえる。

家畜種の学名

→詳細は「Opinion 2027」を参照

家畜によってはイエイヌCanis familiarisやイエネコFelis catusなど、元となった野生種のオオカミC. lupusやリビアヤマネコF. lybicaとは別に種または亜種レベルで学名が与えられている。これらを独立種とみなすか、同種内の亜種とみなすかは専門家の見解によって異なるが、同一種とみなす場合は先取権の原則を無視して野生種の学名(種名)が有効名となる[10]。伝統的に野生種とは別に種名を与えられた家畜は19種(哺乳類は上記のほかウマ・ウシ・ブタなど17種、魚類はキンギョ1種、蛾類はカイコ1種)が知られている[11]。

代表的な家畜

→「家畜一覧」を参照

哺乳類

- 齧歯類

→詳細は「齧歯類の飼育」を参照

- 兎形類

- カイウサギ(飼兎)ウサギの飼育

- 食肉類

- イヌ(犬)

- ネコ(猫)

- ツキノワグマ(月輪熊) - 熊胆を採取するための熊農場が中国などに存在する。

- トラ(虎) - トラの部位に由来する製品を生産するための虎農場が中国に存在する。

- フェレット

- ミンク …毛皮用。

- 奇蹄類

- 偶蹄類

- ブタ(豚、家猪)、養豚

- ヒトコブラクダ(一瘤駱駝)

- フタコブラクダ(二瘤駱駝)

- リャマ

- アルパカ(羊駱駝)

- トナカイ(馴鹿)

- ウシ(タウリン系牛)、酪農

- コブウシ(瘤牛)

- ガウル

- スイギュウ(水牛)

- ヤク

- ヤギ(山羊)

- ヒツジ(羊)

- 長鼻類

- アジアゾウ(アジア象) - 人為的な繁殖は難しく、野生個体を捕らえて使役している。

鳥類

爬虫類

両生類

- ウシガエル(牛蛙)…食用ガエル。

- ヨーロッパトノサマガエル(ヨーロッパ殿様蛙)…食用ガエル。

魚類

無脊椎動物

→詳細は「昆虫養殖」を参照

Remove ads

家畜の頭数

Remove ads

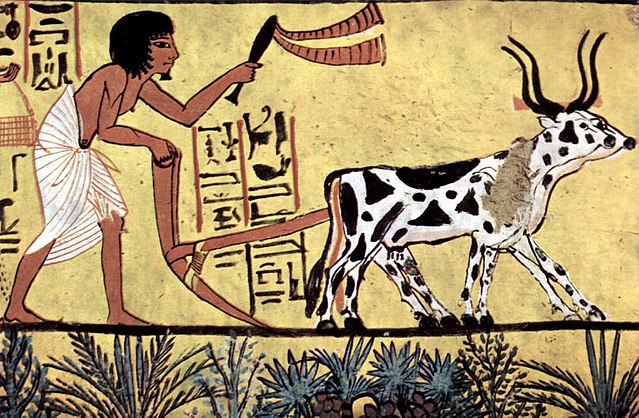

家畜化の歴史

要約

視点

最も古い家畜は、イヌである[13]。タイリクオオカミ(ハイイロオオカミ)が家畜化されたという点ではほぼ定説となっているが、その地域と時期については定説が確立していない。

→詳細は「イヌの起源」を参照

ヤギ・ヒツジ・ブタは紀元前8000年頃の西南アジアで、それぞれパサン・ムフロン・イノシシから家畜化されたといわれる。ブタは中国でも独自に家畜化されている。ウシは、タウリン系牛(コブウシ以外のウシ)が紀元前6000年頃の西南アジアで、コブウシがインドで、それにおそらく北アフリカでオーロックスから家畜化されている。ウマは紀元前4000年頃のウクライナで、ロバは同時期のエジプトで、スイギュウも同時期の中国で家畜化されている。リャマやアルパカは紀元前3500年頃のアンデスで、グアナコやビクーニャから家畜化された。ヒトコブラクダは紀元前2500年頃のアラビア半島で、フタコブラクダも同時期の中央アジアで家畜化されている。ネコに関しては、北アフリカでネズミを駆除する目的で飼い始めたと考えられている。

大型の動物では、その他にトナカイ・ヤク・バンテン(バリ牛)・ガウルが古代に家畜化をされている。現代でもイランドやシマウマを家畜化しようという試みはあるが、これら以降に(狭義の)家畜化がなされた大型の動物は存在しないのが実情である。インドゾウは使役目的で古くから使われているが、人間の飼育下での繁殖はほとんど行われず、専ら野生の個体を捕獲して調教を行ってきた。大型哺乳類のうち家畜化できたといわれているのは15種程度と言われている。

1950年代半ばからロシアの神経細胞学者リュドミラ・ニコラエブナ・トルットとロシア科学アカデミーの遺伝学者ドミトリ・ベリャーエフはキツネを家畜化する実験(人為選択による馴致化実験)を行った[14][15]。1960年代半ばの4世代目頃になると人に懐くようなり見た目や行動も変化が出てきた[16][17][18]。

19世紀に入って家畜は、監禁を押し進められて、徐々に都市から周辺へと移動させ人間と家畜の空間を分離させることが進んできた[19]。なお、イヌをレストランに連れていったり、公共交通機関で移動する、盲導犬がいる等、家畜と人間が空間を共有することで、彼らの取り扱いについての政治的な熟議のきっかけとなるという指摘がある[19]。

日本列島

考古学的にはイヌ、ウマ、ウシ、ネコなどの動物は、先史時代にユーラシア大陸で家畜化され、列島に入ってきたと推定されている。その家畜史は、沿海州、中国、朝鮮半島、台湾などと関連があったと推察できる[20]。

縄文時代には狩猟犬としての縄文犬が存在し、食用のためイノシシを訓化して飼養することも行われていたと考えられている。弥生時代に稲作農耕の導入に伴い、家畜化されたブタ・ニワトリが大陸から導入され、縄文犬とは別系統の弥生犬も導入される。古墳時代にはウマが導入され、古代にはウシが登場する。屠児という言葉があり、これは屠殺業者も示していた(『和名類聚抄』:牛馬を屠り肉を取り鷹雞の餌とするの義なり)。

『日本書紀』には「猪使連」という職が記述されており、古代には猪が飼育されていたという。

Remove ads

家畜と文化

- 通貨

- 家畜は物々交換が行われていた時代において貴重な通貨であった。そのため、その名残は貨幣単位にも引き継がれた。例として、旧約聖書ヨブ記42.11に登場する通貨単位ケシタは、もっとも初期のギリシャ語版では子羊と訳されていた。ローマ時代の貨幣ペクニア(ラテン語:pecunia)は家畜を意味する Pecus から来ている[21]。

- 盗難

- 牛の盗難、馬泥棒、ミツバチ泥棒[22]など、歴史的に多くの家畜を奪う行動が見られた。対策として巣箱などに焼印、マイクロチップなどで所有権を主張、GPSタグなどで追跡し、情報提供者には報奨金が支払われるなどが行われた[23][24]。ギリシア神話のヘルメースがアポロンの牛50頭を盗んだ神話などが残る。

家畜と環境

要約

視点

2020年時点で、世界には、牛約17億頭、豚約10億頭、羊約13億頭、鶏330億羽の家畜がいる[25](七面鳥や山羊などその他の家畜も存在する)。畜産業の土地利用割合は、2004年時点で、全農地の70%だという[26]。この割合は、2019年には77%まで拡大している[27]。これらの家畜飼養に使われるエネルギーは膨大な量に上り、2017年のランドマーク調査によれば[28]、食肉会社大手のJBS、カーギル、タイソン・フーズの3大企業だけで、2016年に、フランス全土よりも多くの温室効果ガスを排出している。家畜による環境負荷は高く、例えば毎日グラス1杯の牛乳のためには650 m2の土地が必要であり、この面積は乳代替品(豆乳やライスミルク、アーモンドミルク)等と比較して10倍高い[29]。また、畜産は世界の農地の77%を占め、世界のカロリーの18%、タンパク質の34%を供給し、家畜の飼育は5億人以上の貧困層の収入源となっていが、その食料への変換効率の悪さからしばしば資源の浪費と問題視されている[30][31][32]。

近年では、環境問題の解決策の一つとして動物性食品の消費削減や家畜の数の削減が提唱される[33][34][35][36][37][38]。世界が植物ベースの食生活を採用したら、世界の農地利用は1/4に削減される[39]。2020年、イギリス政府の気候変動委員会は、2050年までに温室効果ガス排出ゼロ(ネットゼロ)を達成するには、肉の量を20〜50%削減する必要があると述べ、翌年7月には、イギリス政府の委託で策定された国家食糧戦略のレビューの中で「10年間で肉消費を30%削減する」という目標が設定された[40]。

今後肉と乳の消費量が増え続けた場合、2050年には温室効果ガスの81%を畜産業が占めることになるという[41]。2019年12月、科学者たちは、畜産業はこれ以上家畜生産を増やさないというピーク点を設定すべきだと表明した[42]。

- 国連食糧農業機関

- 国連食糧農業機関 (FAO) は2006年に調査報告書「家畜の長い影」(Livestock’s long shadow) の中で「畜産業はもっとも深刻な環境問題の上位2.3番以内に入る」と発表、2050年までに肉・乳・卵需要は倍増すると予測され、家畜の増加に伴う環境破壊は2050年には今の倍以上に広がると警告した[43][44]。

- なお、2006年調査報告書「家畜の長い影」に畜産業界は反発し、FAOに対して苦情を申し立てた。また畜産業界のロビー活動は、その後のFAOによる畜産業の環境への影響報告に圧力をかけた[45]。2023年、FAOはCOP28に先立って持続可能な食料システムのロードマップを発表、高所得国における動物性食品の消費量を減らす必要性を示した[46][47][48]ものの、効率的な畜産を後押し、全体としては畜産を奨励するものとなった。このため畜産業界のロビイストらには歓迎されたが、学術専門家らには非難されることとなった[49][50][51]。

- 気候変動に関する政府間パネル

- 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は家畜と気候変動との関係に言及している[52]。2019年に発表したレポートでは「動物ベース食品の消費量が多いほど環境への影響の推定値が高くなる」[53]とした。その後、IPCCワーキンググループが2020年4月に発表した第6次評価最終報告書(気候変動2022年:気候変動の緩和)[54]では、培養肉に加え、新興食品技術である cellular fermentation(発酵ベースの細胞農業)や代替肉は世界の排出量を大幅に減少させることができるとし、排出量の削減に加え、土地や水の使用の低下、人獣共通感染症リスクの低下、抗生物質使用削減につながり、動物福祉の問題への対応できることも言及した[55][56]。また、2021年の特別報告書は[57]肉の量を減らした植物中心の食事への移行で、2050年までに年間0.7〜8.0GtのCO2を減らすことが出来ると示した。

- 国連環境計画

- 2020年に、国連環境計画(UNEP)らが、パリ協定に基づく国別対策貢献(NDC)を高めるよう、政策立案者にガイダンスを提供することを目的として作成した報告書[58]には「全世界の人口の半分が、1日あたりの肉たんぱく質を60gに制限されれば、GHG排出量を毎年2.2 Gt CO2e削減することができる」と試算されている。2023年には、家畜産業がもたらす環境への悪影響への対処として、畜産物に代わる代替食品に焦点を当てたレポートを発表した[59]。

地球温暖化

植物を食べる家畜(動物性たんぱく質)を育て、食肉生産する過程で使われる化石燃料(石炭・ガスなどで燃やすと二酸化炭素、窒素酸化物など発生させる)は、大豆などの植物性たんぱく質の生産過程使われる化石燃料より8倍多く必要とされる [60]。

温室効果ガスでいうと、平均して、動物性食品は植物性食品の10〜50倍の温室効果ガスを排出する[36]。2018年、Scienceに掲載された論文[61]によると各食品の二酸化炭素排出量を算出したところ、豆が0.4キログラム、牛乳1.6キログラム、卵2.1キログラム、家禽肉2.9キログラム、豚肉3.8キログラム、牛肉17.7キログラム(タンパク質50グラムあたり)という結果であった。また同2018年の食品カーボンフットプリント指数[62]によると、日本人一人当たり1年間の動物性食品消費による二酸化炭素排出量は550.99キログラムに対し、植物性食品消費による二酸化炭素排出量は93.07キログラムと、457.92キログラムもの差が生じる。

AFOLU(農業・林業・その他土地利用)部門に由来する温室効果ガスの量は、世界全体の人為起源の21.5%(10.6Gt)に当たり、二酸化炭素排出量は世界全体の14%、メタン排出量は42%に当たる。主な排出源は、森林減少、家畜の消化管内発酵、農地に残された家畜糞尿、化学肥料の大量施与、稲作などである。とくに最大の排出源は農業(5.1Gt)であり、中でも畜産の割合は高く、反芻家畜の消化管内発酵が40%(CO2等価)、家畜糞尿が16%と、農業全体の56%を占める[63]。2021年のMeat Atlasの報告によると、畜産・酪農大手20社が排出する温室効果ガスは、ドイツやイギリス、フランスが排出する量より多いという[64]。2023年のデータによると、大手畜産・酪農企業の排出量は一年前より平均3%以上増加した[65]。2024年、デンマークは家畜に対する炭素排出税を2030年から導入することを決定した[66][67][68]。

地球温暖化への影響が二酸化炭素の28倍であるメタンについていうと、2022年の家畜生産に由来の排出量は約2887百万トンCo2換算(腸内約2558百万トン、肥料管理約330百万トン)で世界のメタン排出量約8409百万トンCo2換算の34%約 3 分の 1 に相当する[69][70]。また、世界最大の食肉および乳製品企業15社の合計メタン排出量は、欧州連合全体のメタン排出量の 80% 以上に相当する[71]。

人獣共通感染症

現代の工場型畜産の拡大は、人獣共通感染症リスクを高める可能性がある[72][73]。2020年7月6日に、国連環境計画(UNEP)と、国際家畜研究所(ILRI)が発表したレポート「次のパンデミックの防止-人獣共通感染症と伝染の連鎖を断ち切る方法」は「家畜化された動物種は、人と平均19(5〜31の範囲)の人畜共通感染ウイルスを共有、いっぽう野生動物種は人と平均0.23(0〜16の範囲)ウイルスを共有する」と述べ、家畜種のリスクは野生種よりもずっと高いとして、人獣共通感染症の主要な人為的要因の一つは、「動物性タンパク質の需要の高まり」とそれにともなう「持続不可能な集約畜産」であると述べている[74]。

また2020年10月29日には、IPBES(世界中の研究成果を基に政策提言を行う政府間組織。日本の環境省も年間30万ドルの拠出金を出している)が人獣共通感染症の危険性を指摘する報告書を発表。その中では「食肉消費に対する需要の高まりとグローバル化した食品取引は、土地利用の変化と気候変動を通じてパンデミックリスクを引き起こす」「家畜や家禽の生産の拡大、農場の規模と面積の増加、および敷地内の動物の数の増加により、病原体が人々に伝染する可能性が高まっている」などとされ、その対策として肉税の導入などが提示された[75]。

水不足

畜産物は野菜、穀物、または豆類よりも著しく水の使用量が多い[76]。その家畜に使われる水の大半が飼料栽培の灌漑(人工的に水を土地に供給すること)農業に使われる灌漑用水である[77]。 国連環境計画(UNEP)は、2025 年までに18 億人が「絶対的な水不足」になる可能性があるとして、その対策の一つとして食肉の削減を提示している[78]。

「An influential study in 2010」によると、1kgの野菜生産に必要な水の量は約322リットルで、果物は962リットル/kgであったが肉生産はそれよりもはるかに多くの水を必要とする。鶏肉は4,325リットル/kg、豚肉は5,988リットル/kg、羊/ヤギの肉は8,763リットル/kg、牛は15,415リットル/kgとなっている。動物生産のために世界全体で、年間約2422Gm3の水(グリーンウォーター(天水)が87.2%、ブルーウォーター(灌漑用水)が6.2%、グレーウォーター(排水)が6.6%)が必要である。この量の3分の1は、肉用牛部門用であり、残りの19%が乳牛部門用である。直接動物用に使われる水は家畜の飲水が1.1%、用水が0.8%、飼料混合水が0.03%であり、水の総量の大部分(98%)は、動物用飼料生産のウォーターフットプリントであるとされる[79]。

また、豆乳、ライスミルク、オーツミルク、アーモンドミルクなどの牛乳代替品と比較すると、牛乳生産における水使用量は、もっとも多いものとなっている。[29]

酸性雨

アンモニアは畜舎、ふん尿貯留施設などから多量に大気中に揮散する。家畜排せつ物中窒素の10-30%がアンモニアとして揮発し、アンモニアは降雨により地上に戻ると酸性の硝酸に変化することから、畜産は酸性雨原因物質の重要な発生起源と指摘されている[80]。大規模畜産は酸性雨の要因となる[81][82]。養豚大国のスペインではアンモニア総排出量の43.3%(2023年)をが家畜由来である。EUは、水系における窒素負荷の軽減・拡大防止を図る硝酸塩指令を設けており、スペインは家畜排せつ物対策が十分ではないとして、たびたびEU司法裁判所から勧告を受けている[83]。

家畜排泄物などによる影響

家畜糞尿や屠殺場から排出される汚水に含まれるアンモニア・窒素・リン・油・糞便細菌・病原体などが環境汚染の原因となっている[84][85][86][87][88][89][90][91][92]。汚染経路はさまざまであり、家畜糞尿によるもの、家畜糞尿を堆肥化した肥料の過剰使用、屠殺場からの廃水排出によるものであったりする。

一年間の家畜排せつ物の量は、世界の全人口の排泄物の2倍に相当し[93]、日本国内だけでも、年間、東京ドームの容積の約75倍に相当する家畜糞便が排出されている[94]。通常、政府はヒトのし尿処理についての厳しい規制を設けているが、家畜排せつ物や屠殺場から出る汚水処理についての規制はそれらと比較して大幅に緩いものとなっており、適切に処理されなかった場合、窒素やリンが水系への富栄養化汚染を引き起こす[93]。2017年に、国際連合食糧農業機関(FAO)が発表したレポート「農業からの水質汚染」は、急速に成長している畜産業が、水質に「深刻な影響を及ぼしている」と報告する[95]。また、スペイン では100 万人以上が、硝酸塩で汚染された飲料水を飲んでいるが、要因は、畜産場とここから排出される廃棄物だと指摘される[96]。

家畜には多くの抗生物質が投与されるが(日本の場合は抗生物質の2/3が家畜に使用される[97])、一般的に有効成分の30〜90%は摂取後に排泄され、下水処理施設を介して環境に侵入することができる[98]。畜産場の近くの土壌や水には、高レベルの抗生物質や抗生物質耐性菌が見られるという報告や、養豚場の近くにある集落の、感染症や貧血、腎臓病などによる死亡率は、他の地域よりも30%高いという報告がある[93][91]。

家畜飼料には増体などを目的として様々な金属が添加されるため[99]、家畜糞堆肥は、重金属汚染の主要な世界的発生源の1つとも考えられている[93]。また、家畜排せつ物から発生するアンモニアは、人間の健康と生態系に重大な影響を与える可能性のある主要な大気汚染物質[100]であり、土壌や水系へも悪影響を及ぼす。さらに、家畜糞便由来の窒素は温室効果ガスの一種でもある。また、家畜排せつ物をスラリータンクなどで処理する過程における嫌気性分解では、温室効果ガスであるメタンが生成される[101]。

2021年、オランダの財務省と農業省は、家畜によるアンモニア汚染を減らすために、家畜の数を30%削減することを含む提案を作成した[102]。2021年12月に発足したオランダの新連立政権は、気候変動対策として、2035年までに250億ユーロ(約3兆3000億円)を投じて家畜頭数を削減し、窒素排出量を抑制する取り組みを支援する意向を示している[103][104]。2023年からは窒素の排出削減を目的としてオランダ政府は畜産農家への廃業支援を行っている[83]。

2021年のレポート[93]によると、大量の肥料を持続可能な方法で管理する方法をサプライヤーに提供している大手食肉会社はなく、タイソン・フーズ、JBS、スミスフィールドといった大手食肉処理場(屠殺場)には、最大許容限度をはるかに超える汚染物質の排出の記録があることがわかった。

対策

養鶏場付近の土壌にはリンが多く含まれ問題となっているが、養鶏場から排出されるリンを飼料を改良することで削減できることがわかった。飼料中のリンはフィチン酸塩として植物中に含まれている。しかし、動物はそれを分解、吸収する事ができず、リンはそのまま排出されてしまう。そこでフィターゼと呼ばれる合成酵素を飼料に加えることで、フィチン酸塩分解を促進させ、家畜体内への吸収をしやすくすることでリンの排出を軽減することができる[87]。

英国最大の卵会社であるノーブル・フーズは、ワイ・アンド・アスク財団(WUF)およびマークス・アンド・スペンサーと共同で環境改善のために湿原を作るプロジェクトを立ち上げた。農地と川の間に湿原を作ることでリンなどの過剰な栄養を閉じ込め、植えられた植物によりリンを消費させ川への流出を軽減する。また、湿原は洪水の軽減やビオトープとしての役割も果たすとしている他、野生の水鳥の誘引を大幅に減らし、鳥インフルエンザの蔓延のを軽減できると予想されている[88]。

薬剤耐性菌

飼料に添加したり、人工授精時の精液に添加するなど[105]、畜産業では抗生物質が多用されており、世界の抗生物質の66%は家畜に使用されている[106]。

WHOは人間の健康にとって「最優先で極めて重要」(HP-CIA)と分類する抗生物質も畜産動物に使用されており[107]、こういった家畜に成長目的や病気予防目的で多用される抗生物質が耐性菌を産み出す原因になっていると指摘する[108][109][110][111]。

例えばフルオロキノロン系抗菌剤は、大腸菌症の予防・治療のために家禽に広く使用されているが、家禽でのフルオロキノロンの使用がヒトのフルオロキノロン耐性カンピロバクター感染の増加を引き起こしたという理由で、米国FDAは2001年に家禽へのフルオロキノロン承認を1つ取り下げ、2005年にさらにもう1つの承認を取り下げた[112](アメリカ合衆国では1999年の時点でカンピロバクターの54パーセントが耐性菌になっていたといわれている[113])。また、2020年10月に、米国ノースカロライナ州東部の集約的養豚場の下流と上流の8か所から45の水サンプルと45の土壌サンプルを採取して抗生物質耐性遺伝子が行われた結果、すべての水と土壌のサンプルが、少なくとも1つの抗生物質耐性遺伝子に対して陽性の結果を示し、さらに、サンプルの92%は、3つ以上の異なる抗生物質耐性遺伝子に対して陽性という結果であった[114]。

畜産物からの耐性菌も検出されている[115]。2015~2017年度に実施された厚生労働省研究班の調査では、日本国産の鶏肉の59パーセントから抗生物質耐性菌が検出された。研究班の富田治芳・群馬大教授は「半数という割合は高い」と指摘し家畜や人で「不要な抗菌薬の使用を控えるべきだ」と訴えている[116]。また、2008年から2018年の間に、50%以上の耐性を示す抗菌薬の割合は、豚と家禽で2倍以上に増加している[117]。

EUでは薬剤耐性菌対策として、2022年1月以降、家畜への抗生物質の予防的使用を原則禁止した[118]。

Remove ads

他を家畜化する動物

ヒトが行う家畜化と同じようなこと、あるいは同じと見えてしまうことを、行っている動物がいる。

アリの仲間には、巣内で他の虫(節足動物)を“飼育”して生産物を採るものがいる。たとえば、クロオオアリは2齢後期のクロシジミの幼虫を育て、アリはその蜜を摂取している。また、インドネシアのボゴール植物園内に棲息するヒメカドフシアリ(カドフシアリ属〈gunes Myrmecina〉の1種)のいくつかの個体群(コロニー)は、蟻客(好蟻性動物)として巣の中に同居するアリノスササラダニ(学名:Aribates javensis ササラダニの一種)を家畜化しているようにも見える。

ただし、これについては発見者自ら異なる見解も示している。詳しくは「家畜化#他を家畜化する動物」内を参照のこと。

野生回帰能力

家畜となった動物が人間から手放されても自然界で生きていける能力を野生回帰能力という。家畜化された動物は生まれた時から人間に世話をされているため、自然の中で家畜でない動物より生きていきにくい(例えばアヒルは体色が目立つ白なので天敵に見つかりやすいなど)のは事実だが、現在の地球上で野生回帰能力を完全に失った家畜はカイコのみである[要出典]。

- 種の再導入 ‐ 野生で絶滅した動物を飼育されていた動物から野生に返す試み。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads