トップQs

タイムライン

チャット

視点

山童

日本の九州をはじめとする西日本に伝わる妖怪 ウィキペディアから

Remove ads

山童(やまわろ、やまわらわ)は、九州をはじめとする西日本に伝わる山に出る妖怪。河童が山の中に入った存在であるとも言い伝えられている。熊本県芦北郡では、やまわろのほかにやまんもん、やまんと、やまんわっかし(山の若い衆)、やまんおじやん(山の伯父やん)など、また同県球磨郡では山ん太郎、やまんぼ(山ん坊)とも呼ばれる[1]。

概要

要約

視点

江戸時代の『和漢三才図会』には、九州の山奥に住み、姿は10歳程度の子供のようで、頭には柿褐色の長い頭髪を生やし、全身が細かい毛に覆われている。胴は短く、2本の長い脚で直立して歩き、人の言葉を話すという特徴の記述がある。同書(杏林堂版)では筑前国(福岡県)や五島列島に山童がいるとも記されており、姿は人のようで顔はまるく、髪は赤くて長く目にまでかかり、耳は犬のようにとがり、鼻の上に目が一つあり、カニやトコロ、コウゾの根を食すという特徴も記されている[2]。

熊本県では、山童は大工仕事に使われる墨壺が嫌いで、山の仕事場の周囲に墨壺をつかって墨の線を打っておくと近寄って来ることはないとされている[1]。

山中で樵の仕事を手伝ってくれることがあり、そんな時に礼として酒やにぎり飯をあげると繰り返し手伝ってくれるという。山童に渡す礼の品物は、必ずはじめに約束した物でなければならず、違う物を渡すと山童は非常に怒る。また、仕事前に礼を渡すと食い逃げをされてしまう事もあったという。熊本県葦北郡では山仕事が多いとき「山の若い衆に頼むか」と言って山童に頼むという[3]。

河童と同じく、相撲をとったり、牛や馬に悪戯を働くことを好むともいう。また、人家に勝手にあがりこんで風呂に入ってゆくこともあったという[3]、山童などが入浴をした湯船には脂(あぶら)が浮いて汚れ、とても臭かったという[4]。

天狗倒しや山中での怪異は、東日本では山の神や天狗の仕業とされることが多いが、西日本では山童の仕業とされることもある。天狗倒しのような現象(大きな木が倒れて来るような音を発する)は山童自身が発しているとされ、熊本県では倒木や落石の音のほかに、人間の歌を真似たり、畚から土を落とす音や、ダイナマイトによる発破の音までもさせたという話がある[1][5]。ただし、天狗の仕業さとれる事が皆無というわけではなく熊本県小国など、山童の伝承が無く、天狗の仕業であるとしている地域も見られる[1]。

山童と河童の渡り

西日本各地で、河童(かっぱ)が山に移り住んで姿を変えたのが山童(やまわろ)であるという伝承が確認されている。多くは、秋の彼岸どきに河童が山に入って山童となり、春の彼岸どきに川に戻って河童になるとされている。

- 熊本県 ガラッパは秋の彼岸に山に入って山童になり、春の彼岸に川に戻ってガラッパになる[3]

- 熊本県球磨郡 川ん太郎と山ん太郎とは2月1日(太郎朔日 たろうついたち)に入れ替わる[6]

- 熊本県水俣 ガラッパは6月1日(氷朔日)に山から川へと入れ替わる[1]

- 和歌山県 ガオロは秋の彼岸に山に入ってカシャンボになり、春の彼岸に川に戻ってガオロになる[7]

- 奈良県吉野 川太郎は秋の彼岸に山に入って山太郎になり、春の彼岸に川に戻って川太郎になる[7]

民俗学者・柳田國男は「川童の渡り」という文章などで、このような河童と山童の季節による変化を、田の神(里・川)と山の神の信仰が季節ごとに変化をしたこと、また、そのとき多くの地域で鳥のような声が聴かれることから、渡り鳥などに関連した日本の季節の変化を示しているものではないかと論じている[8]。

河童や山童は山へ行き来する際、オサキを通って集団で移動をすると言われる。河童や山童は人間がこの通り道に家を建てると怒り、壁に穴をあけてしまったりしたという。尾先(おさき)とは、山から下ってくる地形や場所を意味しており、家を建設するのに向かない土地とされている[9]。熊本県阿蘇郡小峰村では山童たちが移動する通り道を「通り筋」(とおりすじ)と表現している[1]。

Remove ads

類例

飛騨地方(岐阜県)ではヤマガロともいい、山に入って来る樵から弁当を奪うなどの悪戯を働くという[10]。

また、山童に類する妖怪にはセコ、カシャンボ、木の子などがある。宮崎県西米良村に伝わるセコは夕方に山に入り、朝になると川に戻るという[3]。また、熊本県阿蘇郡小峰村では山童に対して「ヤマワロ」と呼ぶと山童が怒ると考えられており、「セコ」という敬称を使うものであると言い伝えられていた[1]。

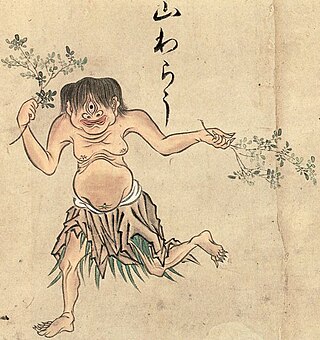

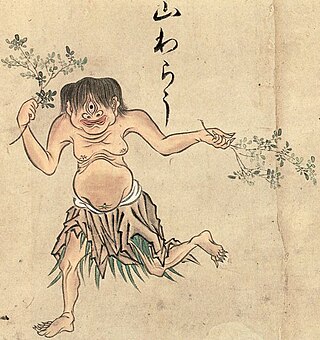

絵画

江戸時代に描かれた妖怪絵巻(『百怪図巻』など)や『十界双六』などにも、山童(やまわらわ、やまわらう)などの名で「やまわろ」が描かれており、木の枝を手に持つ目が一つの姿で描かれることが多い。おなじく江戸時代の随筆『嬉遊笑覧』に引かれている古法眼元信が描いた「化物絵」に描かれていたとされる妖怪の中にも「山わらは」という名称が確認できる[11]。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads