トップQs

タイムライン

チャット

視点

広獣類

哺乳類のクレード ウィキペディアから

Remove ads

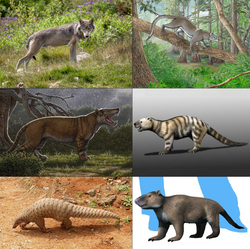

広獣類(こうじゅうるい、Ferae)または猛獣類(もうじゅうるい)は、哺乳類の高次クレードの一群[1][2]。 肉獣類(にくじゅうるい)と訳されることもある[3]。食肉目、鱗甲目、肉歯目(絶滅)などが属す。

Remove ads

分類の歴史

1758年にカール・フォン・リンネによって『自然の体系』第10版で最初に提唱された。リンネの『自然の体系』第10版では、哺乳綱の下位分類として、霊長類(Primates)、鈍獣類(Bruta)、吻獣類(Bestiae)、ヤマネ類(Glires)、畜獣類(Pecora)、蹄獣類(Belluae)、鯨類(Cete)とともに位置付けられた。猛獣類の下位分類としては、海豹属(Phoca)、犬属(Canis)、猫属(Felis)、麝香猫属(Viverra)、貂属(Mustela)、熊属(Ursus)を属せしめた。現在の食肉目と相当程度一致する。センザンコウは、リンネの時代には十分に知られておらず、分類が与えられなかった。

19世紀以後は食肉目の分類が定着したが、猛獣類は食肉目の形式的な上位分類として使用され続けた。例えば1945年のシンプソンの分類[4]では、目の上位クレードとして近蹄類(Paenungulata)、原蹄類(Protungulata)などとともに食肉目1目が属する猛獣類(上目)が置かれている[5]。

古生物学的見地から食肉目に加えて鱗甲目を猛獣類に属せしめる主張はすでに20世紀初に出ていたが [6]、センザンコウは主に食性に着目され、虫を常食するアルマジロやツチブタとともに貧歯類に長年分類されてきた。しかし20世紀末ごろに分子生物学が発達して急速に生物分類の再構が進むと、遺伝子上の2目の近縁性が確認されるとともに、化石哺乳類である肉歯目との類似性にも着目され、1997年にマッケナ/ベル分類に採用されたことにより、3目の上位クレード名称としての猛獣類/広獣類が定着した。

1997年のマッケナとベルによる分類では、広獣大目[7]または猛獣大目[2]として以下の目が置かれていた[1]。

キモレステス目を広獣類の共通祖先と考える説もある[8]が、キモレステス目は真獣類の基盤的位置に属すとする解析結果[9]もあり、定かではない。

Remove ads

化石記録

化石証拠のほとんどが始新世で途絶えており、共通祖先の形態は明らかとなっていない。20世紀半ばまでは発掘環境の良好な北米での化石証拠に頼っていたため、広獣類は北米を発祥とし、新生代以後に各地に放散したとする見解が有力であった。しかし、20世紀後半にメッセル採掘場の大発見があり、始新世時点でヨーロッパにも北米と類似の広獣類が生息していたことが明らかとなったことから、ローラシアが分裂するジュラ紀-白亜紀の時点である程度の広獣類の分化が進んでいた可能性もある。

系統

| Ferungulata |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads