トップQs

タイムライン

チャット

視点

手宮駅

かつて北海道小樽市に存在した国鉄の廃駅 ウィキペディアから

Remove ads

手宮駅(てみやえき)は、かつて北海道小樽市にあった日本国有鉄道(国鉄)手宮線の貨物駅(廃駅)である。事務管理コードは▲131702[1]。

Remove ads

歴史

- 1880年(明治13年)

- 1881年(明治14年)

- 1882年(明治15年)11月14日:幌内駅から当駅へ幌内炭砿の運炭が開始[2]。

- 1884年(明治17年)11月:木造平屋建停車場竣工[3]。

- 1885年(明治18年)12月:レンガ石造の機関庫(現在は鉄道記念館内に保存)竣工[2]。

- 1889年(明治22年)12月11日:北海道炭礦鉄道に譲渡。旅客・荷物取扱い開始[2]。一般駅。

- 1893年(明治26年)

- 1898年(明治31年)

- 1901年(明治34年)11月6日:手宮さん橋老朽化により、当駅 - 桟橋間の貨物線停止。後に高架桟橋が完成するまで石炭船積みは艀を利用した。

- 1903年(明治36年)1月:手宮工場が岩見沢工場手宮分工場となる[2]。

- 1906年(明治39年)10月1日:北海道炭礦鉄道の鉄道路線国有化により、国有鉄道に移管[2]。

- 1907年(明治40年)

- 1909年(明治42年)10月12日:国有鉄道線路名称設定により、小樽駅(初代、現在の南小樽駅) - 当駅間が手宮線となる[6]。

- 1910年(明治43年)10月11日:荷物取扱い休止。貨物駅。

- 1911年(明治44年)12月:高架桟橋(長さ391m、満潮海面からの高さ18.6m)竣工。手宮さん橋を廃止(正確な廃止日は不明)[2]。

- 1912年

- 1914年(大正3年)12月15日:手宮工場が苗穂に移転[3]。

- 1921年(大正10年)8月:北海製罐小樽工場開設、専用線敷設。

- 1924年(大正13年)12月27日:当駅構内岸壁で荷役中の火薬10tが大爆発。死者行方不明者94名、負傷者300余名、構内施設及び船舶、港湾損壊[7]。

- 1925年(大正14年)9月:日本製粉小樽工場開設、専用線(厩専用線)敷設[注釈 3]。

- 1927年(昭和2年)7月1日:手宮機関庫が小樽築港機関庫手宮分庫となる[2]。

- 1936年(昭和11年)頃:厩専用線が高島漁港北端まで延伸。[8]

- 1943年(昭和18年)10月1日:旅客・荷物取扱い休止[2]。貨物駅。

- 1944年(昭和19年)9月:攻撃目標になるのを避けるために高架桟橋撤去[3]。

- 1948年(昭和23年)11月10日:旅客・荷物取扱い再開[6]。一般駅。

- 1949年(昭和24年)

- 1953年(昭和28年)3月:小野田セメント小樽SS開設、専用線敷設。

- 1962年(昭和37年)5月15日:旅客・荷物取扱い廃止[3]。貨物駅。

- 1966年(昭和41年)

- 1967年(昭和42年)

- 1969年(昭和44年)12月:ホクレン小樽倉庫設置、専用線敷設。

- 1979年(昭和54年)4月:小野田セメント専用線撤去[3]。

- 1985年(昭和60年)11月5日:手宮線廃線に伴い、廃駅[6]。

- 北海道炭礦鐵道経営時代の手宮停車場

当時の駅舎とホームは機関庫に近い位置にあった。既に跨線橋が設置されている。

Remove ads

駅名の由来

当地域の地区名から。波浪が高い日に当地の海岸に菅藻(スガモ。アマモの近縁種)が丘のように沢山打ち揚げられたため、アイヌ語でテムムンヤ(菅藻の丘)と言われ、それが転訛したテミヤに当て字をしたものが地区名となった[9]。

利用状況

旧手宮鉄道施設

遺構は小樽市総合博物館の構内及び周辺にあり「旧手宮鉄道施設」として整備されている[12]。

- 機関車庫三号

- 鉄道技師の平井晴二郎(農商務省北海道事業管理局炭礦鉄道事務所鉄道科長)の設計で1885年(明治18年)に竣工した日本最古の機関車庫(創建時は「煉化石造機関車室」)[12][13]。レンガ造りで長手と小口を交互に並べるフランス積み[12][13]。国指定重要文化財[13]。

- 機関車庫一号

- 1908年(明治41年)に竣工した機関車庫[12]。レンガ造りで長手だけの段、小口だけの段を一段おきに積むイギリス積み[12][13]。国指定重要文化財[13]。

- 転車台

- 1919(大正8年)に東京の横河橋梁製作所製造された転車台[12]。1974年まで稼働[12]。当初は手動・電動だったが圧縮空気を用いる「大友式牽引装置」に変更されており、動態展示されているアイアンホース号の運行に使用されている[12]。国指定重要文化財[13]。

- 貯水槽・危険品庫

- 貯水槽は明治末期から大正初期に作られたと考えられる蒸気機関車への給水を行うための鋼鉄製の設備(1974年3月まで使用)[12][13]。危険品庫は1898年(明治31年)頃に建造された引火性の物品を保管するための石造の倉庫[12]。国指定重要文化財[13]。

- 擁壁(高架桟橋取付線擁壁)

- 1911年(明治44年)に造られた高架桟橋の支線の路盤を支えていた構造物(高架桟橋線は1944年廃止)[12][13]。国指定重要文化財[13]。

Remove ads

備考

- 明治43年頃の貯炭場拡張に伴うホーム及び駅舎移転後の旅客駅としてのキロ程は、南小樽起点で2.1km、色内から1.0km。南小樽起点2.8kmは貨物駅としてのキロ程。

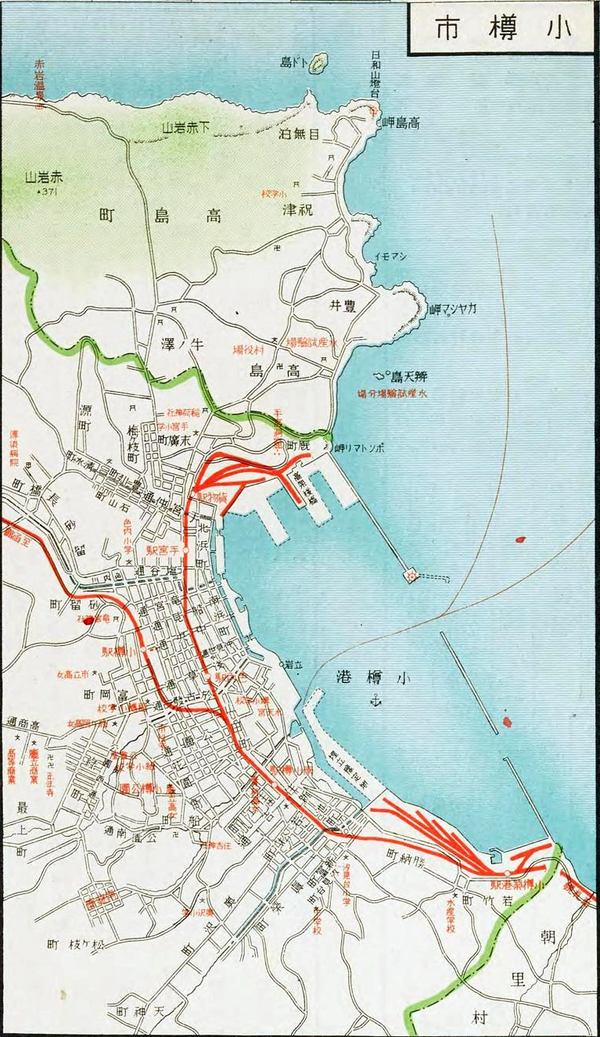

- 昭和8年 北海道海運通信社発行の「小樽港 港勢のあと」の付図「小樽港平面圖」国立国会図書館デジタルアーカイブによれば、 旅客駅としての手宮駅(現・色内3丁目)とは別に「手宮貨物駅」の記述が高架桟橋付近に書かれている。

隣の駅

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads