トップQs

タイムライン

チャット

視点

比視感度

ウィキペディアから

Remove ads

概要

ヒトが感じる明るさ(=ブライトネス)は光の波長ごとに異なる。明るい所では555 nm 付近の光を最も強く感じ、暗いところでは507nm付近の光を最も強く感じる。一定のパワーをもつ単色光を各色用意し、これをヒトに見せてその明るさを計測し、これらを最大値で割ることで最大 1 に正規化したものが分光視感効率である。記号 でしばしば表記され、かつては比視感度とも呼ばれた(⇒ #名称)。

分光視感効率は最大値で正規化された値であるため比率であり、無次元量である(単位が無い)。その定義から最大値は 1、最小値は 0 である。測色や色彩学の基礎となるため、個人差を均した標準分光視感効率が国際機関等によって定義されている(⇒ #標準分光視感効率)。

Remove ads

名称

分光視感効率の旧名・別名に

標準分光視感効率

要約

視点

分光視感効率は、光や色を客観的な数値として計測する測光・測色の計算の土台として使用される。ただし、視覚には個人差があり、分光視感効率は複数の被験者を使った実験に基づいた平均的な人の視覚の特性と言える。これは標準観察者(英: standard observer)という架空の人物の特性と表現される。

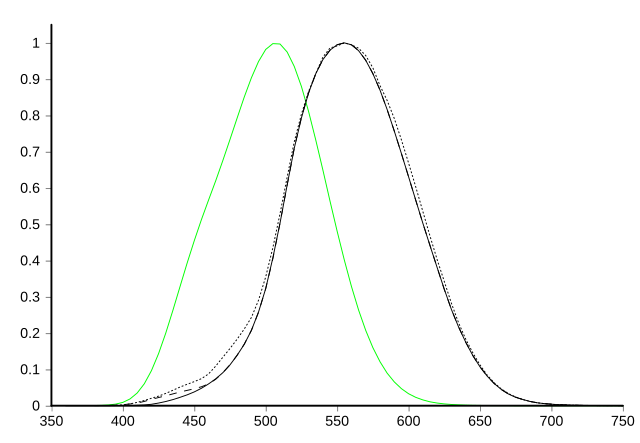

国際照明委員会(CIE)と国際度量衡総会によって、ヒトの分光視感効率の平均から世界標準となる標準分光視感効率(または標準比視感度)が規定されている。標準分光視感効率には明所視標準分光視感効率(または明所視標準比視感度)V(λ)と暗所視標準分光視感効率(または暗所視標準比視感度)V′(λ)がある。

さまざまな条件で実験研究が行われ、視野の大きさが2度や10度の視角のものや、明るい光量レベルの明所視、暗いレベルでの暗所視など、さまざまな種類の分光視感効率関数が存在している。それらの中で最も一般的で普及しているものは、1924年に国際照明委員会(CIE)が定めたと呼ばれる2度視野における明所視標準分光視感効率という最も古いものである。特に指定がない場合、単に分光視感効率といえば一般的にこの明所視標準分光視感効率のことを指す[5]。

日本国では、波長360nm~830nmの5nmごとの分光視感効率の数表が、「計量単位規則」経済産業省令第4条別表に規定されている。

標準の改良

CIE1924明所視標準分光視感効率V(λ)は、CIE1931等色関数にy(λ)として含まれているが、その後の実験により、短波長で値が低すぎることが分かった。そこで、を改良して人間の視覚をより正しく表すようにする試みが行われてきた。1951年にディーン・B・ジャッドが改良版をつくり、それを1978年にVosが改良し、CIE1988修正2度視野分光視感効率 として採用された。また、近年では、Stockman & Sharpe の錐体の原理に基づく等色関数(2000)から、Sharpe, Stockman, Jagla, Jägle 分光視感効率(2005) が開発された。これらの曲線は上の図に表示されている。

Stockman & Sharpe はその後、日光下での色順応の影響を考慮した改良関数を2011年に作成した。2008年の彼らの研究では、「発光効率またはV(l)関数は色順応によって劇的に変化する」ことが明らかになった[6]。

視感度

視感度とは、人間の目が波長ごとに光を感じ取る強さの度合を表すものであり、また、波長ごとに光を感じ取る強さが異なるという現象全体を指す。

ヒトが光の波長によってその強度の感じ方が異なるということは、純物理量としての光の量、例えば光子の量とヒトが感じる明るさには波長によって差が生じる事を意味しており、例えば、明るいところで青色の450nmの波長の1,000個の光子を目に受けた時に感じる光の強さは、緑色の555nmの波長の38個の光子を目に受けた時に感じる光の強さに等しくなり、同様に赤色の700nmの波長の1,000個の光子を目に受けた時に感じる光の強さは、緑色の555nmの波長の4個の光子を目に受けた時に感じる光の強さに等しくなる。

また、ヒトの目には主に明るい環境で機能する錐体細胞と主に暗い環境で機能する桿体細胞という2種類の視細胞があり、それぞれの視感度の特性は異なる[5]。

天体観測に使用される測光システムであるジョンソンのUBVシステムではヒトの比視感度に近い分光透過特性を持ったフィルターがVフィルターとして規定されている。

最大視感度

最大視感度とは、視感度の最大となる光の波長である。明るい場所では、多くのヒトが波長555nmで視感度が最大となるため明所最大視感度は波長555nmとされる。555nmでの視感度は683lm/Wとされる[5]。

Remove ads

純物理量と心理物理量

放射量とは、光の強度を表す数量の総称である。放射量は、人の知覚や明暗感覚といったものにはそのまま対応しない。たとえば赤外線や紫外線は放射エネルギーを持つが、人にはまったく明るさとして見えない。そこで、放射量は純粋な物理量という意味で、純物理量と呼ばれる。これに対し測光量は、人の感じる明るさを表す数量の総称である。これは、放射量に人の分光感度を考慮して計算したもので、物理量ではあるが人の感じ方が加味されているという意味で、心理物理量と呼ばれる。

国際単位系では波長555nmでの視感度683lm/Wを最大視感度とする「明所視分光視感効率」を純物理量に乗じて光束、光度、照度、輝度、光量といった心理物理量にしている。

Remove ads

光に関わる国際単位系

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads