トップQs

タイムライン

チャット

視点

河口浅間神社

山梨県富士河口湖町にある神社 ウィキペディアから

Remove ads

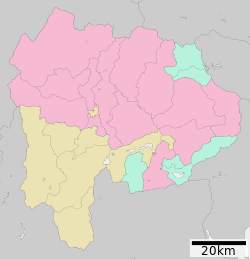

河口浅間神社(かわぐちあさまじんじゃ)は、山梨県南都留郡富士河口湖町河口にある神社。式内社(名神大社)論社で、旧社格は県社。全国にある浅間神社の1つ。

境内入り口

鳥居

登記上の宗教法人名称は浅間神社(あさまじんじゃ)[1]。富士山の北麓で御坂山地を背負い、河口湖越しに富士山と対峙して鎮座する。

「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の構成資産の一部として世界文化遺産に登録されている。登録名称は「河口浅間神社」。

Remove ads

祭神

祭神は次の1柱[2]。

なお社記によれば、天津彦彦火瓊瓊杵尊(木花開耶姫命の夫神)・大山祇神(木花開耶姫命の父神)の両神を相殿に祀るとする伝えもある[3]。

歴史

創建

貞観6年(864年)に始まった富士山の噴火鎮祭のため、貞観7年(865年)に浅間神を奉斎したのが始まりという。

『日本三代実録』によると、貞観6年(864年)に富士山の貞観大噴火が始まって大被害が発生し[4]、噴火により八代郡の本栖海(本栖湖)と剗の海が埋没したという[5]。そしてこれが駿河国浅間名神(現 富士山本宮浅間大社)の祭祀怠慢とされ、甲斐国でも浅間神を祭祀するべきこととなった[6]。翌貞観7年(865年)、甲斐国八代郡家の南に浅間明神の祠が祀られ官社に列したと記す[7]。また、平安時代中期の『延喜式神名帳』には名神大社として「甲斐国八代郡 浅間神社」の記載がある。

これらの記載に対して、江戸時代の『大日本史』や『甲斐国志』などにより、古くから当社がその論社として論じられてきた。その中で当地は現在都留郡であるが、当時は八代郡に属したと論じられている[8]。特に河口浅間神社前の西川遺跡では、墨書土器(識字層の存在を示唆)および製塩土器(駿河地方との交流を示唆)が検出されており、八代郡の中心的施設が存在した可能性が指摘される[9]。ただし、もう1つの有力な論社として笛吹市の浅間神社もある(議論の詳細は「浅間神社#甲斐国」を参照)。

概史

当社を中心とする地域は、富士登拝の大衆化と共に御師集落として発展した[10]。しかし江戸時代になると、富士講の流行や吉田御師の発展により徐々に衰退していき、19世紀には衰退の一途を辿った[10]。

近代社格制度では、明治4年(1871年)に郷社に列し、大正13年(1924年)に県社に昇格した[11]。

戦後の1949年(昭和24年)4月25日には民俗学者の柳田国男が訪問する。柳田は当時、山宮と里宮の関係を研究しており、河口湖町出身の中村星湖に案内され当社の山宮や孫見祭を見物した。

Remove ads

境内

本社

社殿

拝殿 正面

現在の本殿は、慶長11年(1606年)の焼失により、翌慶長12年(1607年)に領主の鳥居成次が再建したものという[11]。一間社流造で、唐破風付の向拝を備える。昭和40年(1965年)に解体修理が施された[11]。富士河口湖町指定有形文化財に指定されている。

また、拝殿前には「美麗石(ヒイラ石)」と呼ばれる石祠が建てられている。これは『日本三代実録』にいう、浅間明神を初めて祀った古代祭祀の石閣と伝わる[2]。

- 随身門

- 美麗石(ヒイラ石)

天然記念物

社殿周辺には「七本杉」と呼ばれる7本のスギの神木が生育する。これらはいずれも樹齢1,200年を数えるとされ、山梨県指定天然記念物に指定されている。七本杉には、古典を典拠にそれぞれ「御爾(みしるし)」「産謝(うぶや)」「齢鶴(れいかく)」「神綿(しんめん)」「父母(かづいろ)」「天壌(てんじょう)」の名が付けられている(「父母」は2本で1つの名)。「父母」は両柱杉(ふたはしら杉)、男女杉とも呼ばれ、根元でつながった2本の木で一つの名で呼ばれている[13]。「縁結びの杉」とも呼ばれ、イザナギ・イザナミの故事にちなんで男女が両杉の間を通り抜けて参拝すれば結ばれるといわれてきたが、現在は根元を傷めないよう囲いがなされ、通り抜けが禁止されている[13]。

また参道の杉並木のほか、栃の木、樅の木は、それぞれ富士河口湖町指定天然記念物に指定されている。

- 七本杉「天壌」

- 七本杉「父母」

- 七本杉「産謝」「齢鶴」「神綿」(右から)

- 参道の杉並木

参道中央には波多志社。

三つ峠山中

本社から三つ峠に至るまでの間には「母ノ白滝」と称される滝がある(北緯35度32分7.7秒 東経138度46分58.1秒)。河口(川口)地区にて宿泊した道者が禊を行った場所であり[14]、河口浅間神社の社有地である[15]。滝のそばには母の白滝神社が鎮座する。

摂末社

境内社

- 山宮社 - 古くは「奥院」と称された[3]。

- 山の神社

- 出雲社

- 諏訪社

- 合祀社

- 波多志社 - 祭神:伴真貞。

境外社

- 母の白滝神社

- 鎮座地:母の白滝そば

- 祭神:栲幡千々姫命(木花開耶姫命の姑神)

- 産屋ヶ崎神社(うぶやがさきじんじゃ)

- 鎮座地:河口湖に突き出した岬上(北緯35度30分46.25秒 東経138度45分57.88秒)

- 祭神:彦火火出見尊(木花開耶姫命の御子神)、豊玉姫命(彦火火出見尊の妃)

祭事

祭日

特殊神事

文化財

国の史跡

- 史跡「富士山」に包含

重要無形民俗文化財(国指定)

- 河口の稚児の舞 - 平成29年(2017年)3月3日指定。

山梨県指定文化財

- 天然記念物

- 河口浅間神社の七本杉 - 昭和33年(1958年)6月19日指定。

富士河口湖町指定文化財

- 有形文化財

- 本殿 - 昭和49年(1974年)5月14日指定。

- 黒駒大絵馬

- 天然記念物

- 河口浅間神社参道の杉並木 - 平成15年(2003年)2月18日指定。

- 河口浅間神社の栃の木 - 平成15年(2003年)2月18日指定。

- 河口浅間神社の樅の木 - 平成15年(2003年)2月18日指定。

Remove ads

現地情報

所在地

交通アクセス

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads