トップQs

タイムライン

チャット

視点

流星 (航空機)

日本の航空機 ウィキペディアから

Remove ads

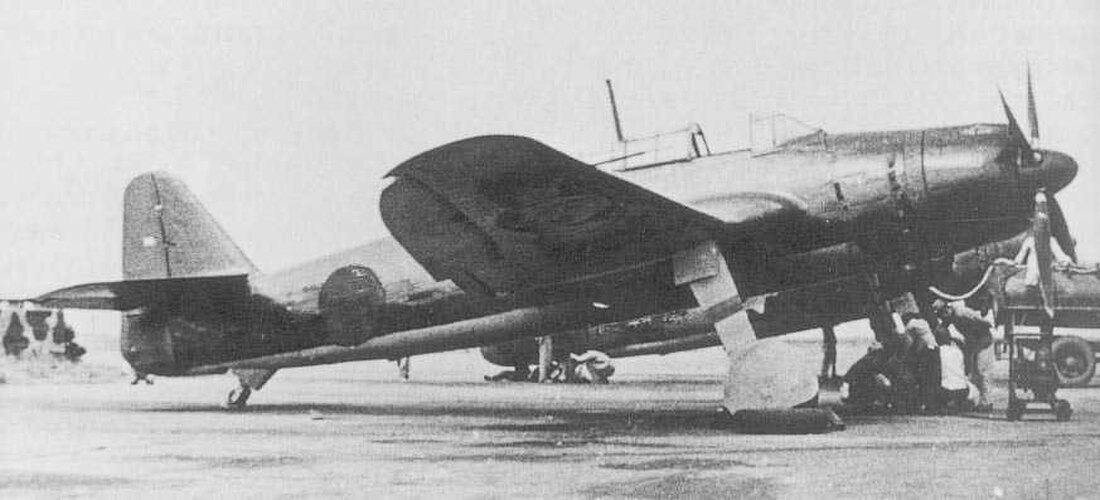

艦上攻撃機「流星」は、太平洋戦争末期に登場した大日本帝国海軍の艦上攻撃機である。設計・開発は愛知航空機。略符号はB7A。連合国によるコードネームはGrace。

概要

要約

視点

多任務艦上攻撃機であり、急降下爆撃・水平爆撃・雷撃を行える。すなわち艦上爆撃機と艦上雷撃機の両機種の役割を兼ねる。

当時の空母は対艦攻撃用の航空機として艦上爆撃機と艦上攻撃機を搭載していた。しかし、両機種は活躍できる状況が異なるため、空母の限られた搭載機数を活用することは困難だった。それを解決するためにつくられたのが流星である。

また、艦上爆撃機に対する要求仕様の変化があり、従来は250kg爆弾でよしとされたのが、より大型の500kg、800kg爆弾の搭載が要求されるようになった。そのような大型爆弾を搭載できる機体であれば、魚雷の搭載も可能であると考えられ、ここに両機種を統合する着想が生まれた。

- 1機種にて艦攻艦爆を兼ね、水平爆撃・急降下爆撃・雷撃が可能なこと。

- 最大速度は、各爆弾を搭載した状態で、高度5000mで300kt(555.6km/h)以上。

- 航続距離は、500kg爆弾搭載時、正規状態で1000海里(1852km)以上、過荷重状態で1800海里(3333.6km)以上。

- 離昇能力は、800kg爆弾搭載時の過荷重状態にて離艦滑走距離100m以下(風速12m/s)。

- 着艦速度は、爆撃正規状態で65kt(120.4km/h)以下。

- 爆弾の場合は、800kg1発、または500kg1発、または250kg2発、または60kg6発のいずれも装備できること。

- 魚雷の場合は、850kg1発、または1000kg1発のいずれも装備できること。

- 武装は翼内7.7mm機銃2挺、後上方7.7mm旋回機銃1挺(後に翼内20mm機銃2挺、後上方13mm旋回機銃1挺に変更)。

- 空戦性能は、九九式艦上爆撃機に匹敵する運動性以上。

- 構造は堅牢で整備が簡単、工作が容易で量産に適すこと。

(以上の文面は、機体設計者の尾崎紀男の手記の表現によるもの)

要求内容は過酷、加えて愛知航空機は現用機の量産と改良に追われ、試作作業は停滞する。誉一一型発動機を搭載した試作1号機が、ようやく1942年12月に完成。十六試艦攻は、昭和18年8月以降の新名称付与様式によって試製流星と命名され、1945年春に制式採用になった[4]。

試作1号機は重量過多、強度不足、空力特性に問題があり、増加試作機からは主翼設計を楕円形から後端が直線なテーパー翼に変更したり、機体各部も重量軽減のため再設計を行うなどの改良を施している。

単発レシプロ機。2人乗りで全金属製、応力外皮(モノコック)構造で作られている。主脚は内側引き込み式で尾輪をもつ。

爆弾倉は胴体内部下部に内蔵する(ただし航空魚雷については外部に懸吊する)。主翼は中翼単葉形式かつ逆ガル翼を採用し、外見上の大きな特徴となっている。

日本海軍の定義では急降下爆撃が可能な機体は「爆撃機」、雷撃が可能な機体は「攻撃機」に分類されるが(水平爆撃は両機種とも可能)、本機は「爆撃機」に準じた名称を持つ(彗星など「星」が付く名称は単発爆撃機用と定められていた。天山など攻撃機は「山」が付く名称)が、「B7A」の略符号が示す(愛知航空機製(A)、7番目の艦上攻撃機(B7))様に機体分類は「攻撃機」になっている[注釈 1]。因みに同様に急降下爆撃と雷撃を兼用する陸上機である銀河は「爆撃機」に分類されている。

他の単発艦攻や艦爆と比較して傑出した性能をもっていたが、本機は重量過大のため艦上機として運用するのは困難であり、実際は陸上機として運用された[注釈 2]。

残存機

終戦後、日本を占領する連合国の一国として進駐したアメリカ軍によって4機が接収され、そのうちの1機はワシントンD.C.のスミソニアン航空博物館にて分解状態で保管されている。

2014年(平成26年)2月23日に、「流星」の風防の一部が熊本県八代市で見つかっていたことが発表された。「流星」の機体を製造していた第21海軍航空廠(長崎県大村市)へ部品を納入していた三陽航機八代工場の関係者が、機体の一部を戦後も保存しており、これが他者に譲渡されたものを調査したところ「流星」の風防であることが確認された。日本国内に現存する唯一の「流星」の機体の一部だと考えられており[7]、現在は熊本県球磨郡錦町の錦町立人吉海軍航空基地資料館(山の中の海軍の町 ひみつ基地ミュージアム)にて展示されている。[8]

Remove ads

機体の特徴

要約

視点

高速性能を得るために空気抵抗となる爆弾は胴体内爆弾倉に搭載する。ただし航空魚雷は爆弾倉外の胴体下面に懸吊する。

必然的に中翼配置となり、直径 3.45mのプロペラと着艦時の衝撃耐性は主脚を長く重い物にする事が確実だったが、逆ガル翼にする事で主脚は若干短く軽くなり、脚の取付軸も翼厚がある内翼寄りへ、翼内燃料の搭載スペースも微増した。内翼の下反角は 6.5度、外翼の上反角は 8.5度。主翼取付角は翼根 2度/翼端 0.5度で、1.5度の捩り下げが付いている。主翼縦横比は 5.85、フラップは愛知独自のダブルスロテッドフラップ[注釈 3]で水上偵察機瑞雲[9]と水上攻撃機晴嵐[10]にも採用され[注釈 4]、ファウラーフラップと同等以上の揚力係数を発揮する。なおエルロンもフラップに連動して 15度下がるようになっていたが急降下中に補助翼を操作する操縦桿が急激に右または左に勝手に動いてしまい、機体が左右に揺さぶられる現象が起きる不具合が発生[11]、フラップとの連動を解く事で解決したため結局廃止されている。主翼の折り畳みと展開は油圧式[12]。

翼型は独He100の翼型に手を加えた物で、矢高は翼根2%/翼端1%、前縁半径は翼根1.5%/翼端1.3%、翼厚は翼根16%/翼端10%、最大厚さ位置は翼弦の36%位置。主脚タイヤ(直径 85cm)を引込むスペースを確保するため主桁はその後ろ41%位置に通し[13]、邪魔にならないよう操縦席直後の胴体を貫通する。これによって翼根の位置がほぼ確定し、そこから空力平均翼弦位置を機体重心に適合させるため、前縁後退角1度という中島戦闘機のような主翼平面形となった。後縁ラインは2段テーパー(先細)で主翼屈曲部の外側、フラップとエルロンの境界を起点に内側12度、外側17度となっている。わざわざ2段にした理由はフラップを下げた時の横安定悪化に配慮し、フラップ部の主翼後縁ラインを少しでも浅い角度にするためである。一般にフラップを下げると上反角の効果が低下し横安定の悪化を招くが[14]、フラップに後退角がある場合は逆に横安定が向上、前進角がある場合はいっそう低下する[15]。本機は逆ガル翼で内側には下反角を持ち、この部分でフラップ面積の半分以上を占めるため横安定への悪影響に慎重であった事がうかがわれる[16][注釈 5]。

急降下爆撃の任に当たる本機は引き起こし荷重 7Gに耐えねばならなかったが[17]、空技廠の巌谷英一技術中佐によれば重量過大なうえ強度計算に大きな誤りがあり、強度試験に再三失敗[18]、補強問題が相次ぎ、最終的に独ヘンシェル社の軽量な板骨式構造とプレス加工技術を導入、生産簡易化も織り込み主翼全般の設計変更を行ったと記している[19]。一方、設計者の尾崎紀男はこれを否定しており、試作1号機の機体重量は計画通りで完成したが、対米戦争の始まりを受け、限られた資材と設備での生産性向上を求められ、多少の重量増は許容する方向で改造を行ったと記している[20]。それでも各部の工夫や防弾取外しに等より約60kgの重量軽減になった[21]。なお、試作1号機は楕円翼だったとする説は否定されている[20]。

急降下制動板は彗星と同形式でフラップの直前にあり、通常は翼下面の一部を形成し、フラップ使用時はフラップの効率を高めるため内側に引込んで隙間の形を有利に整形、急降下時には外に大きく開いて過速を抑える[注釈 6]。

水平尾翼は安定板の角度を空中で変更できる機構を持ち、ダブルスロテッドフラップを下げた際に起きる強烈な機首下げモーメント[22]や、急降下爆撃で制動板使用時に起きる縦トリムの変化を自動で打ち消すようになっている[23]。また水平尾翼取付位置を高くし、キリモミ離脱に効く『水平尾翼下面の胴体側面積』を広く取るとともに、不意自転の原因になる『高迎角での方向安定低下』を防いでいる[24]。垂直尾翼は回転流れであるプロペラ後流を受け、右向きの微弱揚力を発生し機首を左に偏向させるが、これを中和するため左に 1.75度の取付角を持っている[25]。

操縦席は爆弾倉の上、エンジンより一段高く配置され優れた前下方視界を得ている。胴体断面も卵型とし視界と射界に配慮した。風防形状も洗練されたものとなり、閉めた時には可動部と固定部の段差がないよう設計されている。胴体構造は後部、前上部、前下部の 3つに分割でき、陸送や船積みに対応している[26]。射爆照準器は光像式の三式一号を装備、旧来の筒型照準器が持つ欠点「急降下中に温度変化で曇る」が無いため歓迎された[27] 。

爆弾倉は発動機の背後にレイアウトされ前面投影面積を抑えるとともに、防火壁を 10度傾斜させて 3.66mに及ぶ長い爆弾倉を得ている[注釈 7]。翼内武装には九九式二号20ミリ四型機銃が搭載され、胴体中央から 1875mmの位置、主脚柱の上に銃身が通されている[28]。

急降下爆撃時は降下角 80度までは投下枠により爆弾がプロペラ圏外に誘導される。 500kgと 800kgの爆弾は機軸中央線から 145mm左の爆弾倉内に、魚雷は同 370mm左側に 1.5度の頭下げで機外に懸吊され、雷装による最高速度の低下は約 20ノット(37km/h)と推算されていた[29]。九七艦攻や天山艦攻は魚雷をプロペラの振り下ろし側(右側)にずらして懸吊し、トルクの影響をやわらげているが、本機はプロペラの振り上げ側(左側)に懸吊しておりトルクの悪影響が出やすい。空中雷道を安定させるため魚雷尾部に付ける框板は天山の箱型とは異なり十文字型の四式型板である[30]。

燃料タンクは主翼内に左右各5個ずつ、主桁前方、翼折り畳み部を境にして内側に一番タンク、外側に外翼タンク。主桁後方、胴体側から順に二番、三番、四番タンクの配置になっている(容量は一番タンクから順に240L/195L/165L/125L/外翼タンク220L)[注釈 8]。左二番タンクは集合タンクで、他のタンクを使用する場合も一度このタンクを通してエンジンに供給される。右四番タンクは水メタノール用とされ、さらに爆弾倉内には500Lの増設タンクを懸吊可能である。オイルは防火壁前上部の100Lタンクに90Lを搭載する[31]。

また、九七艦攻や天山が三座(操縦、偵察、電信)であったものが、本機では複座となり偵察員が電信を兼務している。

量産機には離昇出力1,825馬力の中島の「誉」一二型を搭載し、これを流星改と呼ぶという。これが誤情報と言う記事が最近広まっているが、これを決定付ける証拠資料はまだ見つかっていない。[32]。詳細は下記の型式名・諸元の旧説と新説を閲覧。[注釈 9] 、出力に合わせ住友金属工業がライセンス生産したドイツVDM社の4翅定速プロペラを採用している[34]。

推力式単排気管はカウルフラップの隙間から出す安易な方法を避け、カウルフラップから少し離した後方に最小限の突出で配列されている。

試験飛行と改修

高岡迪によれば初飛行は試作1号機が完成した直後の1942年12月[注釈 10]で、高岡は愛知のテストに参加する形で飛んだという[35]。離着艦テスト[注釈 11]は横空第二飛行隊の薬師寺一男大尉(艦爆操縦員)が実施し、着艦は極めて容易の判定を受けたほか[37][38]、補助ロケットを使い空母雲龍からの発艦テストも行われている[39]。同じく横空第三飛行隊付兼審査部員でもあった大多和達也少尉(艦攻操縦員)によると、魚雷を積んで高度4000mからダイブすると350ノットを軽く超えたという[40]。また、30度の緩降下テスト中に引起し不能に陥り、地面が迫る中を引起し操作とは逆に操縦桿を押し、その揺り戻しを利用して引起しに成功。調査の結果、水平安定板の取付角が狂っていた事が判明し、全機再点検のうえ改修が施された[41]。攻撃第五飛行隊の降爆訓練では、高度600mからの引起し中に右傾して修正できず地上に突っ込む事故が続き、原因究明のため1番クセの強い機体を使い、後席に空技廠山名正夫技術中佐を乗せ冨士栄一大尉が操縦、安全な高度から山名中佐の要求に従ってあらゆる降下角度と降下速度の組み合わせでテストを繰り返し、エルロンの改造によって欠陥を治したという[42]。本機は愛知だけでなく第二十一海軍航空廠でも製造されていたが、愛知製に比べ故障が多く飛行特性もクセが強かったため攻撃第五飛行隊の搭乗員、整備員の両方から嫌われていた[43][注釈 12]。また詳しい資料は残っていないが建造中で甲板が完成し、呉港へ出港する数日前に空母信濃で流星、紫電改二(紫電改の艦載機型)、彩雲等の新鋭艦載機の発着艦試験を行っている。

Remove ads

量産と実戦配備

量産型の生産は1944年4月から行われているが、高性能な機体ゆえに、またB-29による爆撃と1944年12月7日に発生した東南海地震による工場の被災もあり、生産は遅々として進まなかった。生産拠点の分散のため、大村の第二十一海軍航空廠での転換生産も行われていたが、やはり生産速度は上がらず[45]終戦を迎えた。

流星の着艦を可能にする三式着艦制動装置(機体重量6tに対応)は信濃、大鳳、雲龍、葛城、天城、神鷹、雲鷹、に搭載されていたが[46][47]、大鳳、雲鷹、神鷹、信濃、雲龍と次々に沈められ空母機動部隊の再建は断念[注釈 13]。そのため流星は艦載機でありながら、空母信濃と雲龍で発着艦試験を行ったのみで艦載機として運用されることは一度もなかった。

一部が横須賀海軍航空隊で実験機として使用されたが、終戦までの間に実戦部隊で「流星」を運用したのは第一〇〇一海軍航空隊と攻撃第五飛行隊(第一三一海軍航空隊、第七五二海軍航空隊)のみであった。「流星」を装備した第七五二海軍航空隊・攻撃第五飛行隊は、1945年5月以降、千葉県の木更津海軍航空基地に展開し、終戦直前の1945年7月下旬(7月25日)から同年8月15日の終戦当日までの数回にわたり、当時、関東沖を中心として日本本土近海に接近し、日本本土各地に対する空襲作戦を遂行していた米・英海軍高速空母機動部隊に対する攻撃を(7月25日の夜半に第二波攻撃隊として出撃した5機編成の夜間雷撃隊による夜間雷撃を含めて)少数機により敢行した。終戦当日、木更津海軍航空基地から2機が出撃し、1番機(山木中尉・尾瀬本飛曹長ペア)の主脚が引き込まず引き返し、2番機(縄田准二一飛曹・中内理一飛曹ペア)のみが米艦隊へ向かった。その後、CV-10ヨークタウンに特別攻撃を行った。この特別攻撃隊は海軍公式記録上「最後の特攻」となった[注釈 14][48]。なお、特攻流星隊は尾翼の付いていない特攻用爆弾を使い[49][50]、爆弾が落下しないよう胴体にしばりつけたと伝えられる。[51][注釈 15][52]

型式名・諸元の旧説と新説

要約

視点

主な違いは量産型を『流星改/B7A2』とするか『流星/B7A1』とするかにあり、以下に両論を併記する。正式な名称は不明である。詳細は上記の「試験飛行と改修」の発動機についてを閲覧。

旧説

この説は、製造会社である愛知の資料および本機を直接運用した部隊関係者の証言で確認できる。戦後数十年、関係者が存命の時代に広く受け入れられた説である一方、海軍の公式記録には残されていないのが特徴である。

愛知編纂の社史『愛知時計電機85年史』によれば、流星の計画は尾崎がドイツ視察から帰国した1941年秋に開始され、1942年末に1号機が完成・初飛行。1943年から1944年春までテストを続け、多くの改修ののち同年4月から生産に入り、翌1945年3月に制式採用され”流星改”の制式名を受けた、とある[53]。また流星を運用した部隊の関係者複数人[54]に直接取材して書かれた渡辺洋二の著書でも”流星改”と明記されており[55] 、実際にその呼び名が使われていた事が確認できる[56]。

初飛行から制式採用までの3年3ヶ月の間に行った機体改修について、元海軍技術中佐の巌谷英一は『実際に1号機が出来てみると自重が見積もりより遥かに超過[注釈 16]。強度計算に大きな誤謬があって、強度試験にも再三失敗し[注釈 17]、補強問題が相次ぎ、最後にはドイツ・ヘンシェル社の軽量な板骨式構造[注釈 18] とそのプレス加工技術を導入して、生産の簡易化を計る目的と併せて、主翼全般の設計変更を行うまでになった』と書いている[61][注釈 19]。 これらの改修が流星に“改”を付与させたとするのが旧説の大前提であり、少なくとも愛知側には海軍のカウンターパートからその通告を受けていた事が社史から窺える。海軍中央部が作成した文書にそれが反映されなかったのは、単に伝達の遅れ、周知不徹底だったとも考えられ、空技廠、運用部隊を始めとする海軍末端組織の記録文章が敗戦時の焼却命令で失われてしまった事が悔やまれる。

旧説の型式

- B7A1

- 中島 誉一一型を装備した試作機(試作機1機、増加試作機8機)。

- B7A2

- 発動機を誉一二型、または二一型に変更した生産型、引込式だった尾輪を固定化。1945年5月までに、105機が生産されたという[注釈 20]。

- B7A3

- 発動機を三菱ハ43に変更した性能向上型。計画のみに終わった。

旧説の諸元

新説

海軍省内令兵第87号(昭和19年11月20日)や、海軍試作機性能要目一覧表(昭和20年8月22日、第一海軍技術廠調製)、海軍機略符号一覧表(昭和20年4月、海軍航空本部)など海軍公式文書を根拠として古峰文三が提唱する説である。

新説の型式

- B7A1(流星)

- 発動機は試作機、増加試作機は中島 誉一一型を搭載し、量産機からは引込式だった尾輪を固定化、初期生産型においては1825馬力の「誉12型」、後期生産型では2000馬力の「誉21型」エンジンを搭載。生産機数は試作機9機(試作機1機、増加試作機8機)を含めて愛知製82機、第二十一海軍航空廠製21機を含めた112機[64]。

- B7A2(流星改)

- 発動機を誉二三型に変更した性能向上機型。計画のみ。

- B7A3(流星改一)

- 発動機を三菱ハ43に変更した性能向上型。計画のみ。

新説の諸元

Remove ads

登場作品

アニメ

- 『荒野のコトブキ飛行隊』

- 第5話に登場。20 mm機関砲で零式艦上戦闘機五二型1機と四式重爆撃機を撃墜する。

漫画

- 『戦場まんがシリーズ』

- シリーズの一編「流星北へ飛ぶ」および「交響死「棺桶」第五番」にて登場。

- 『戦空の魂』

- シリーズの一編「艦上攻撃機 流星改 流れ星に愛を」にて登場。

小説

- 『征途』

- 『遙かなる星』

- 『ラバウル烈風空戦録』

- 『レッドサン ブラッククロス』

ゲーム

- 『War Thunder』

- 日本の空軍ツリーにて「流星」、プレミアムツリーにて「流星(誉23型)」として登場。プレイヤーが操縦できる。

- 『World of Warships』

- 日本海軍ツリーの翔鶴や大鳳などの艦載機として登場。雷撃や爆撃などができる。

- 『アズールレーン』

- 重桜の攻撃機として流星が登場する。

- 『艦隊これくしょん -艦これ-』

- 艦上攻撃機カテゴリーの装備として、流星、流星改、流星改(熟練)が登場する。また架空の機体として、流星(六〇一空)、流星改(一航戦)、流星改(一航戦/熟練)が登場する。

- 『荒野のコトブキ飛行隊 大空のテイクオフガールズ!』

- 各キャラクターの搭乗可能機体として登場。

- 『バトルフィールド1942』

- 日本軍の雷撃機として、外見が九九式艦上爆撃機の「流星改」が登場する。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads