トップQs

タイムライン

チャット

視点

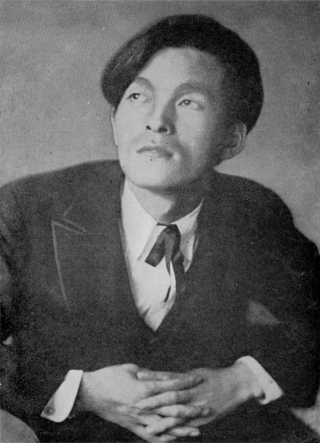

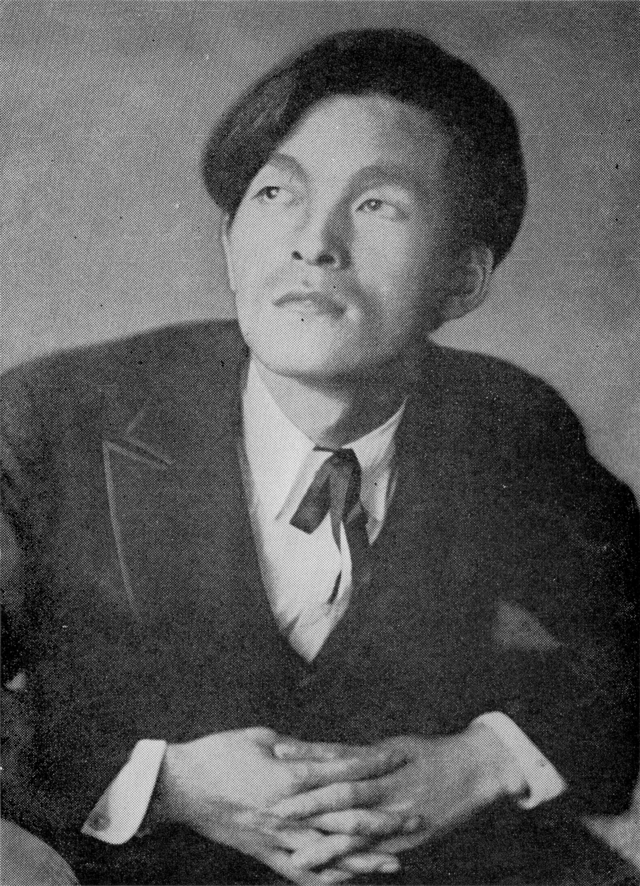

渡辺温

日本の小説家、シナリオ作家、編集者 ウィキペディアから

Remove ads

(わたなべ おん、1902年8月26日 - 1930年2月10日)は、日本の推理作家・幻想小説家。本名は(ゆたか)[1]。

略歴

1905年2月東京市深川に転居、スラム街の社宅で幼少期を過ごす。1912年8月茨城県多賀郡高鈴村(現在の日立市)に転居。1920年、旧制水戸中学校を卒業し、慶應義塾大学予科文科に入学するが、翌1921年4月中退。1922年4月、慶應義塾高等部に入学[1]。このころ、啓助と福田耕太郎とともに共同生活を営む。

1924年、プラトン社の雑誌『女性』と『苦楽』が行った映画原案の懸賞公募に「影」を投稿し、一等入選を果たす。この時の選者は谷崎潤一郎と小山内薫だった[2][注釈 1]。

このころ、築地小劇場の女優・及川道子と知り合い、恋愛関係に陥るが、及川が病弱であったため周囲から結婚を反対され、結婚を断念している[4]。

1926年3月、慶應義塾高等部を卒業。1927年1月、『新青年』第2代編集長に就任することになった横溝正史に抜擢され、編集助手として博文館に入社[5][6]。モーニングを着、シルクハットを被って博文館に通った逸話は、温のモダニズムへの傾倒を端的に示すものとして夙に知られている。

1928年7月、創作活動に専念すべく博文館を退社[6]。翌1929年4月、啓助とともに江戸川乱歩の代訳を行った「ポー、ホフマン集」(改造社世界大衆文学全集・30巻)が刊行される(二人はポーを担当)。また、啓助に岡田時彦の代作者として探偵小説を書くことを勧める。このとき書かれたのが啓助の処女作「偽眼のマドンナ」(『新青年』6月号)である。11月、『新青年』編集部に復職[6]。

1930年2月9日、神戸近郊の岡本(現在は神戸市東灘区)在住の谷崎潤一郎のもとへ、楢原茂二(長谷川修二)とともに『新青年』の原稿の催促に赴く[注釈 2]。その晩(翌10日午前1時50分頃)、西宮市夙川の踏切で乗っていたタクシーが貨物列車に衝突、西宮回生病院にかつぎこまれるも脳挫傷のため死去。満27歳没。同乗していた楢原も負傷したが一命を取りとめている。墓所は日立市鏡徳寺。

谷崎は追悼文「春寒」を『新青年』1930年4月号に発表し、翌1931年から同誌で『武州公秘話』を連載した。

Remove ads

主要作品

- 影 Ein Märchen (『苦楽』『女性』両誌の1925年1月号に同時掲載、初出時は「渡辺裕」名義) - デビュー作

- 少女(『三田文藝陣』1925年7月号、初出時は「渡辺裕」名義、『新青年』1929年3月号に再録)

- 兵隊の死(『探偵趣味』1927年1月号、『新青年』1930年4月号に再録)[注釈 3]

- 嘘(『新青年』1927年3月号)

- 氷れる花嫁(『新青年』1927年4月号)

- 父を失ふ話(『探偵趣味』1927年7月号)

- 可哀相な姉(『新青年』1927年10月号)

- シルクハット(『探偵趣味』1928年4月号)

- ああ華族様だよと私は嘘を吐(つ)くのであった(『講談雑誌』1929年4月号)

- アンドロギュノスの裔(ちすじ)(『新青年』1929年8月号)[8]

単行本

- 渡辺温『アンドロギュノスの裔』薔薇十字社、1970年。

- 渡辺温『渡辺温 嘘吐きの彗星』博文館新社〈叢書『新青年』〉、1992年。ISBN 4-89177-941-1。

- 渡辺温『アンドロギュノスの裔 渡辺温全集』東京創元社〈創元推理文庫〉、2011年8月。ISBN 978-4-488-40711-7。

- 渡辺温・渡辺啓助共 訳『ポー傑作集-江戸川乱歩名義訳』中央公論新社〈中公文庫〉、2019年9月。ISBN 978-4-12-206784-4。[注釈 4]

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads