トップQs

タイムライン

チャット

視点

甲斐国分寺

山梨県笛吹市にある寺院 ウィキペディアから

Remove ads

甲斐国分寺(かいこくぶんじ)は、山梨県笛吹市にある臨済宗妙心寺派の寺院。山号は護国山。本尊は薬師如来。

奈良時代に聖武天皇の詔により日本各地に建立された国分寺のうち、甲斐国国分寺の後継寺院にあたる。本項では現寺院とともに、創建当時の史跡である甲斐国分寺跡・甲斐国分尼寺跡(ともに国の史跡)についても解説する。

概要

甲府盆地東方、金川右岸の扇状地に鎮座する。旧国分寺は10世紀末から11世紀頃に宅地化され衰退したと考えられている[1]。

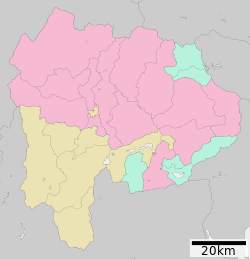

甲斐国分寺・国分尼寺が鎮座する笛吹市一宮町国分・東原地域は古代甲斐国における政治的中心地に含まれる。古代甲斐の政治的中心地は甲府盆地中央北寄りの山梨郡・八代郡に成立し、現在の笛吹市春日居町から一宮町、御坂町の一帯に渡る。一宮町国分・東原を含むこの一帯には国衙・郡衙に関わる遺跡や奈良・平安時代の遺跡、春日居町寺本の寺本廃寺など古代寺院跡が分布する。

山梨郡にあたる笛吹市春日居町は甲斐国の前期国府の所在地であったと考えられている。一方、八代郡にあたる笛吹市御坂町には「国衙」の地名も残り、『和名類聚抄』に「国府在八代郡」と記されていることから、後期国府は八代郡に移転されたと考えられている。

古代甲斐国府の移転については諸説あり、上記の二転説とほか、中間に一宮町国分・東原地域を含める三転説が存在する。

寺伝では、その後建長7年(1255年)に諸堂宇が焼失、14世紀頃に一時復興したが衰退、戦国時代に武田信玄により再興されたとする[2]。

旧国分寺跡が国の史跡に指定されたため、その跡地上にあった当寺は南西の史跡範囲外に移転、堂宇も一新した。

Remove ads

境内

- 薬師堂

- 庫裏

- 鐘楼門

甲斐国分寺跡

中央に金堂跡(樹叢)、左端に中門跡、右端に塔跡。

現国分寺の北東方、笛吹市一宮町国分に所在。現国分寺が移転するまでの旧境内。

寺域は南北255m、東西220m。伽藍配置は大官大寺式。天慶元年(938年)の当寺に関する史料があり、10世紀前半には存続していたとされるが、10世紀末から11世紀頃の住居跡が見られその頃には宅地化し荒廃していたと考えられる[1]。

その後は境内跡上に現国分寺が再建されていたが、笛吹市により史跡範囲が公有地となり、現国分寺は南西の史跡範囲外に移転した。

- 金堂跡

- 塔跡

- 塔心礎

- 講堂跡

- 中門跡

甲斐国分尼寺跡

国分寺跡の北方、笛吹市一宮町東原に所在。周辺からは国分尼寺を示す「法寺」と書かれた土器が多く出土している(法寺は法華寺(国分尼寺の別称)の略称)。

国分尼寺跡は古くは寺本廃寺(笛吹市春日居町寺本)に比定され、当寺跡は陰陽師・安倍晴明邸跡とされていた(『甲斐国志』など)[3]。

寺域の推定地から10世紀末から11世紀頃の住居跡が確認され、国分寺同様その頃から次第に荒廃したと考えられている[3]。

- 金堂跡

- 講堂跡

文化財

国の史跡

笛吹市指定文化財

- 有形文化財

- 国分寺本堂・薬師堂・鐘楼門・庫裏附棟札・鰐口・小屋貫・板絵(建造物)

現地情報

所在地

- 国分寺(現):山梨県笛吹市一宮町国分196-1

- 国分寺跡:山梨県笛吹市一宮町国分(北緯35度38分17.44秒 東経138度41分00.83秒)

- 国分尼寺跡:山梨県笛吹市一宮町東原(北緯35度38分35.54秒 東経138度41分01.73秒)

交通アクセス(現国分寺まで)

- 鉄道:東日本旅客鉄道(JR東日本)中央本線 石和温泉駅(5.9km) - タクシーで約16分。

- 高速バス:バスタ新宿から、中央高速バスで「一宮」バス停下車(徒歩約16分)

- 車:中央自動車道 一宮御坂ICから、約5分

周辺

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads