トップQs

タイムライン

チャット

視点

白鳥の湖

バレエ作品 ウィキペディアから

Remove ads

『白鳥の湖』(はくちょうのみずうみ、 露: Лебединое озеро, 仏: Le Lac des cygnes, 英: Swan Lake)は、ピョートル・チャイコフスキーが作曲したバレエ音楽(作品20)、およびそれを用いたバレエ作品である[2]。

本作は、チャイコフスキーが初めて発表したバレエ音楽である[注釈 1]。1877年にモスクワのボリショイ劇場で初演された際はあまり評価が得られなかったが、チャイコフスキーの没後、振付家のマリウス・プティパとレフ・イワノフが大幅な改訂を行い、1895年にサンクトペテルブルクのマリインスキー劇場で蘇演した[1]。現在上演されている『白鳥の湖』のほとんどは、プティパ=イワノフ版を元としている[1]。

本作は、ドイツを舞台に、悪魔の呪いで白鳥に姿を変えられた王女オデットと、王子ジークフリートとの悲恋を描いた物語である[3][4]。クラシック・バレエを代表する作品の一つであり、同じくチャイコフスキーが作曲した『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』と共に「3大バレエ」とも呼ばれている[5]。

Remove ads

上演史

要約

視点

創作の背景

1875年の春、チャイコフスキーは、ボリショイ劇場からバレエ音楽『白鳥の湖』の作曲を依頼された[6]。当時のバレエ音楽は、バレエ専門の作曲家が手掛ける職人的な仕事であり、オペラや交響曲に比べて芸術的価値が低いとみなされていた[7][8]。チャイコフスキーはすでにオペラや交響曲の分野で成功を収めていたが、以前からバレエ音楽に興味を持っていたこともあり、作曲を承諾した[8]。チャイコフスキーは友人のリムスキー=コルサコフに宛てた手紙で、「この仕事を引き受けたのは一つにはお金のためと、もう一つは長い間この種の音楽を書いてみたかったからだ」と書いている[8]。

『白鳥の湖』の創作過程については不明な点が多いが、台本は、ボリショイ劇場の管理部長であったウラジミール・ベギチェフと、ダンサーであったワシリー・ゲリツェルが手掛けたとされる[8][9]。また、チャイコフスキーは作曲に当たり、振付家のウェンツェル・レイジンゲルと打ち合わせを行っていたと推測される[10]。チャイコフスキーは1875年の夏に作曲を始め、翌1876年の春に完成させた[11]。

初演(1877年・レイジンゲル版)

1877年3月4日(ロシア旧暦2月20日)、ボリショイ劇場において、レイジンゲル振付による4幕のバレエ『白鳥の湖』が初演された[12]。 主演のオデット役(オディール役との一人二役)はダブルキャストで、初日から3回はペラゲーヤ・カルパコワが、4回目はアンナ・ソベシチャンスカヤが演じた[注釈 2][13][14]。 本当であれば、主役のオデットを演じる予定だったバレリーナは、アンナ・ソベシチャンスカヤだったが、モスクワの高官からの結婚を承諾した後、プレゼントされた宝石をすべて売却し、仲間のダンサーと駆け落ちしたと告発され、解任されてしまった。

この公演は、振付・舞台美術・ダンサー・指揮者などの水準が低かったことや、従来のバレエ音楽とは異なるチャイコフスキーの高度な楽曲が観客に理解されなかったことから、失敗に終わったというのが通説である[15]。

作曲家の弟、モデスト・チャイコフスキーは、「作品の貧しさ、優れたダンサーの不在、バレエマスターの想像力の弱さ、そして最後にオーケストラ……これらすべてが相まって、(チャイコフスキーは)失敗の責任を他人に負わせることができたのだ」と記している[16]。

しかし、完全な失敗だったという説には疑問が呈されており、実際には観客の評判は賛否両論であったこと、初演以降も繰り返し上演されており一定の人気を集めていたこと、などが指摘されている[17]。

レイジンゲル版『白鳥の湖』は41回上演されたが、1883年1月の上演を最後にボリショイ劇場のレパートリーから外されてしまった[18]。その背景には、当時のボリショイ劇場で経費や人員の削減が進められていたという事情があると考えられている[18]。その後、1888年にプラハで第2幕の抜粋上演が行われるなど、再演の試みはあったものの、本格的な全幕復活上演は、後述するプティパ=イワノフ版まで待たなければならなかった[19]。

なお、初演版に関しては、オディールが踊る「黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ」の追加曲にまつわるエピソードが有名である[13]。第2キャストとして主演したソベシチャンスカヤは、自分の見せ場を増やすため、レオン・ミンクスに追加の楽曲を作らせたが、そのことを知ったチャイコフスキーは猛反対し、自ら作った新曲を挿入した[13]。この曲は上演後しばらく忘れられていたが、1953年に再発見され、ウラジーミル・ブルメイステルによる新演出版『白鳥の湖』で一部が用いられたほか、ジョージ・バランシンの『チャイコフスキー・パ・ド・ドゥ』(1960年)で全曲が使用された[13]。

蘇演(1895年・プティパ=イワノフ版)

1890年代初頭、サンクトペテルブルクのマリインスキー劇場では、劇場支配人のイワン・フセヴォロジスキー主導の下、チャイコフスキー作曲のバレエ『眠れる森の美女』(1890年)と『くるみ割り人形』(1892年)が相次いで制作されていた[20]。フセヴォロジスキーはこの間、あるいはそれ以前から『白鳥の湖』の再演を計画していたが、1893年10月にチャイコフスキーが急逝する[20]。そこで急遽、翌1894年2月のチャイコフスキー追悼演奏会において、『白鳥の湖』第2幕の湖畔の場面が抜粋上演されることになった[21]。振付はマリインスキー劇場の副バレエマスターであったレフ・イワノフ、オデット役はピエリーナ・レニャーニ、王子ジークフリート役はパーヴェル・ゲルトが務めた[1][22]。この公演が好評を博したことから、全幕蘇演に向けた準備が開始された[22]。

蘇演にあたっては、台本・振付・音楽の大幅な改訂が行われた。台本の改訂経緯は複雑であるが、まずチャイコフスキーの弟であるモデストが改訂を行い、さらにフセヴォロジスキーの意見に基づく修正が加えられたと考えられている[23]。この過程で、全体の構成が4幕から3幕に変更され、初演時の第1幕・第2幕は、第1幕の第1場・第2場となった[24]。また内容面では、全体的に物語を簡素化し、王子ジークフリートの性格をより好ましいものにするなどの改変が行われた[25]。結末の展開も大きく変更された。初演では王子がオデットの命を奪い、2人は洪水で流されるという結末であったのに対し、改訂後は、オデットが自ら死を選んで王子も後を追い、2人の犠牲によって悪魔が滅びるという筋書きになった[23][26]。

振付は、抜粋上演の振付を担当したイワノフと、彼の師でマリインスキー劇場の首席バレエマスターであったマリウス・プティパが分担して行った[26][27]。具体的な分担は、第1幕第1場の宴の場面はプティパ、第1幕第2場の湖畔の場面はイワノフ、第2幕の舞踏会の場面はプティパ(ただしナポリとハンガリーの踊りのみイワノフ)、第3幕の湖畔の場面はプティパの原案を元にイワノフ、というものであった[26]。

音楽はリッカルド・ドリゴが、原曲の一部削除や曲順の入れ替え、チャイコフスキーの別の楽曲の挿入などにより全面的に改訂し、実際の上演に当たってはさらに改変が加えられた[26][28]。この改訂により原曲の4分の1ほどが削除され、チャイコフスキーが緻密に組み立てた音楽的構成は崩れてしまったが、一方で舞踊劇としての構成は改善され、踊りの見せ場が全体にバランスよく配置された[29]。

1895年1月15日(ロシア旧暦1月27日)、マリインスキー劇場において『白鳥の湖』全幕蘇演が行われた[30]。主演は、前年の抜粋上演時と同じくレニャーニとゲルトが務め、この公演はチケットが完売するほどの評判となった[1][31]。

改訂演出

1895年の蘇演以降、多くの振付家が『白鳥の湖』の改訂版を創作している。その多くはプティパ=イワノフ版を元にしているが、細かい筋書きや構成は演出によって異なる。以下、代表的な改訂演出とその特徴を挙げる(括弧内は初演年および初演バレエ団)。

- ボリショイ劇場のバレエマスターであったゴルスキーは、4回にわたり本作の改訂版を発表したが、中でも特徴的なのは1920年版である。この版では、『白鳥の湖』の上演史上初めてハッピーエンドを採用し、終幕で悪魔を倒したオデットと王子が、命を落とさず現世で結ばれるという展開をとった[33][34]。その背景には、内戦が続いていた当時のソ連社会において、勧善懲悪の物語が求められていたことがある[33]。他にも、宮廷の場面に道化を登場させたり、従来一人二役であったオデットとオディールを別々のダンサーに踊らせたりといった新たな演出が試みられた[33]。ただし、この版には守旧派からの批判が多かったため、1922年版ではオデットとオディールは再び一人二役となり、終幕も悲劇的なものに戻された[33]。しかし、1937年にアサフ・メッセレルがゴルスキー版を改訂した際は、再びハッピーエンドが採用された[33]。

- N・セルゲエフ版(1934年、ヴィック・ウェルズ・バレエ)

- マリインスキー劇場の舞台監督であったセルゲエフは、ロシア革命後に亡命した際、プティパ=イワノフ版の『白鳥の湖』を含む舞踊譜を持ち出しており、それを元にヴィック・ウェルズ・バレエ(現在の英国ロイヤル・バレエ団)に本作を振り付けた[35]。この作品は、西ヨーロッパ初の『白鳥の湖』全幕上演となった[35]。その後、ロイヤル・バレエ団では、セルゲエフ版を元に、ニネット・ド・ヴァロア、フレデリック・アシュトン、アンソニー・ダウエルらによる改訂が重ねられた[35]。

- プティパ=イワノフ版を初演したマリインスキー劇場では、幾度か本作の改訂が行われたが、その中で最も長く演じられてきたのがセルゲエフ版である[36][37]。プティパ=イワノフ版の雰囲気を守りつつも、リアリズム的な演出を取り入れたことが特徴であり、結末は、王子と悪魔の一騎討ちにより、悪魔が羽根をもがれて死ぬというものになっている[38]。

- この版の特徴は、楽曲の構成をできる限り1877年の初演版に近づけたことである[40]。たとえば「黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ」では、プティパ=イワノフ版とは異なり、初演時にソベシチャンスカヤのために作られた追加楽曲が使用された(ただし、オディールのヴァリアシオンとコーダは、原曲の「パ・ド・シス」より最後の2曲が用いられている)[40]。全体の構成はプロローグ・エピローグ付き全4幕であり、プロローグで悪魔がオデットに呪いをかける場面が演じられることで、物語の発端が理解しやすくなっている[40]。また、エピローグでは悪魔が滅び、オデットが人間に戻る様子が演じられる[40]。

ソ連では、ゴルスキー=メッセレル版以降、善が悪を滅ぼすハッピーエンドの演出が多く生まれたが、西ヨーロッパでは、オデットと王子の死で終わる悲劇的な演出が主流となった[41]。ドイツのシュトゥットガルト・バレエ団で初演されたジョン・クランコ版(1963年)や、その影響を受けたルドルフ・ヌレエフ版(1964年)などが代表的である[41]。

また、初演版から踏襲されてきた物語設定を大きく変更し、現代的に再解釈した演出もある。王子ジークフリートをバイエルン王ルードヴィヒ2世に重ね合わせたジョン・ノイマイヤー版(1976年)、男性ダンサーが白鳥を演じたマシュー・ボーン版(1995年)、英国王室のダイアナ元妃をオデットのモデルとしたグレアム・マーフィ版(2002年)などが挙げられる[42][43]。

日本での上演

日本における『白鳥の湖』全幕初演は、1946年8月9日から同月30日まで、帝国劇場にて東京バレエ団が行った公演である[44]。その後も、本作は国内外のバレエ団によって頻繁に上演されている[注釈 3]。日本で手掛けられた本作の改訂演出には、清水哲太郎版『新・白鳥の湖』(1994年)や、熊川哲也版(2003年)などがある[42][45]。

Remove ads

物語

要約

視点

原作

『白鳥の湖』は、悪魔の呪いによって白鳥に姿を変えられた王女の物語であるが、直接の原作にあたる作品は明らかでない[46][注釈 4]。創作の経緯については諸説あるが、最も一般的な説は、特定の原作はなく、既存の様々な作品を混ぜ合わせて物語を作り上げたというものである[46]。その一つは、ドイツの作家ヨハン・カール・アウグスト・ムゼーウスが、世界中に見られる白鳥処女説話を題材として書いた『奪われたヴェール』である[46][47]。他にも本作に影響を与えたと考えられる作品としては、ダニエル=フランソワ=エスプリ・オベールのオペラ『妖精の湖』や、『ジゼル』『ドナウの娘』などのロマンティック・バレエの作品群が挙げられる[46]。

創作経緯に関するその他の仮説としては、ワーグナーのオペラ『タンホイザー』や『ローエングリン』の影響を受けているという説や、チャイコフスキーが1871年に親戚の子供向けに創作した家庭演劇が原型になっているという説がある[48]。ただし後者は、根拠とされているチャイコフスキーの姪の回想が曖昧であることなどから、真偽は疑わしい[49]。

主な登場人物

|

|

- オデット - 悪魔の呪いによって白鳥に姿を変えられた王女。

- ジークフリート - オデットと恋に落ちる王子。

- ロットバルト - オデットに呪いをかけた悪魔。

- オディール - ロットバルトの娘。オデット役のダンサーが二役で演じる。

あらすじ

演出によって物語の展開に相違があるが、あらすじはおおむね次のような内容である[42][50][51]。

第1幕・第1場

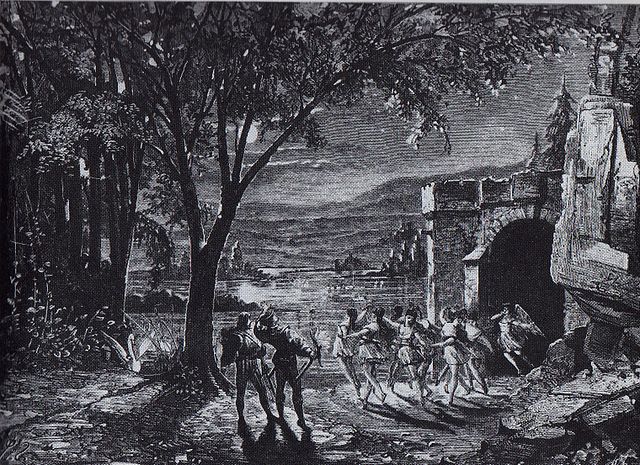

ドイツのとある王宮の前庭。王子ジークフリートの成人を祝う宴が開かれており、王子の友人たちが祝福の踊りを踊っている。そこに王子の母親が現れ、明日行われる舞踏会で花嫁を選ぶよう命じる。まだ結婚したくない王子は憂鬱な気分になる。やがて日が暮れると、白鳥の群れが空を飛んでいくのが見え、王子は白鳥狩りをしようと湖へ向かう。

第1幕・第2場

静かな湖のほとり。弓を構えている王子の目の前で、1羽の白鳥が岸辺に上がり、美しい娘に変身する。王子の姿に気づいた娘は驚き、怯えるが、やがて身の上話を始める。娘の名はオデットといい、とある国の王女だったが、侍女たちと共に悪魔ロットバルトから呪いをかけられてしまった。そのために昼は白鳥の姿となり、夜だけ人間の姿に戻るのである。この呪いを解くただ一つの方法は、まだ誰にも愛を誓ったことのない男が、オデットに愛を捧げることである。2人は惹かれ合い、王子は自分が愛を誓おうと申し出るが、夜明けとともにオデットたちは白鳥の姿に戻り、飛び去って行く。

第2幕

王宮の舞踏会場。ジークフリートの花嫁候補が様々な国から訪れるが、王子は彼女たちには目もくれず、オデットのことを思い続けている。そこへ、客人に変装した悪魔ロットバルトとその娘オディールが現れる。オディールは悪魔の魔法によって、オデットと瓜二つの姿になっている。オディールをオデットと思い込んだ王子は、その場で結婚の誓いを立ててしまう。その途端、ロットバルトたちは正体を現し、広間の窓に映る悲しげなオデットの姿を示しながら、王子をあざ笑って去っていく。王子は自分の過ちを悔い、急いでオデットのもとへ向かう。

第3幕

再び湖のほとり。侍女たちのもとへ戻ったオデットは、王子の誓いが破られたことを告げる。後を追ってきた王子はオデットに赦しを請う。オデットは王子を赦し、2人は湖に身を投げる。2人の愛の力を前にした悪魔は滅び、恋人たちの魂は永遠に結ばれる。

演出による違い

上記は3幕4場構成の場合のあらすじであるが、4幕構成で上演される場合は、第1幕第1場・第2場がそれぞれ第1幕・第2幕となる。また、物語の結末は演出によって様々である。上記のあらすじは、オデットと王子が命を落とすものの死後の世界で結ばれる、というものであるが、2人が湖に沈んで終わる悲劇的な結末や、悪魔を倒した2人が現世で結ばれるというハッピーエンドもある[41]。

Remove ads

作品の特徴

本作の特徴の一つは、主演バレリーナが一人二役をこなすことであり、清楚な白鳥オデットと、王子を誘惑する妖艶な黒鳥オディールという、対照的な役柄の演じ分けが見どころとされている[51][52]。オディールが「黒鳥のグラン・パ・ド・ドゥ」のクライマックスで披露する32回転のフェッテは、1895年の蘇演版に主演したピエリーナ・レニャーニが取り入れたものであり、女性ダンサーの高度なテクニックの見せ場として有名である[53][54]。

また、オデットと王子が出会う湖畔の場面(第1幕第2場)は、主役2人のパ・ド・ドゥに加え、刻々とフォーメーションを変えていく白鳥たちの群舞の美しさが高く評価されている[32][51]。この場面の振付はプティパ=イワノフ版の影響が強く残っており、新演出が試みられる際にも大きな変更が加えられることは稀である[51]。

楽曲

要約

視点

楽器編成

ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、コルネット2、トランペット4、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、大太鼓、小太鼓、タンブリン、シンバル、カスタネット、タムタム、トライアングル、グロッケンシュピール、ハープ、弦五部[2]

作品構成

以下の楽曲構成は、チャイコフスキーの全集版スコア(1957年)に基づく[55]。演奏時間は約2時間25分(第1幕約40分、第2幕約40分、第3幕約40分、第4幕約25分)である[2]。

ただし、1895年のバレエ蘇演にあたって楽曲に大幅な改変が加えられたため、現在上演されているバレエの楽曲構成は、以下のオリジナル版とは異なる場合がほとんどである。蘇演時の変更点は多数あるが、例えば、第1幕の「パ・ド・ドゥ(第5曲)」を第3幕の舞踏会の場面に移動させ「黒鳥のパ・ド・ドゥ」としたこと、第2幕の「白鳥たちの踊り(第13曲)」の曲順を入れ替えたこと、第3幕から「パ・ド・シス(第19曲)」等を削除したこと、などが挙げられる[28]。

(【 】内は音盤などで慣例的に用いられている名称)

- 序奏:モデラート・アッサイ

- 第1幕

- 第2幕

- 第10曲 情景:モデラート

- 第11曲 情景:アレグロ・モデラート - モデラート - アレグロ・ヴィーヴォ

- 第12曲 情景:アレグロ

- 第13曲 白鳥たちの踊り

- テンポ・ディ・ヴァルス

- モデラート・アッサイ【オデット・ソロ】

- テンポ・ディ・ヴァルス【大きな白鳥たちの踊り】

- アレグロ・モデラート【小さな白鳥たちの踊り(4羽の白鳥の踊り)】

- パ・ダクシオン:アンダンテ - アンダンテ・ノン・トロッポ【オデットと王子のパ・ダクシオン】

- テンポ・ディ・ヴァルス【全員の踊り】

- コーダ:アレグロ・ヴィーヴォ

- 第14曲 情景:モデラート

- 第3幕

- 第15曲 アレグロ・ジュスト

- 第16曲 コール・ド・バレエと小人たちの踊り:モデラート・アッサイ - アレグロ・ヴィーヴォ

- 第17曲 情景(招待客の入場とワルツ):アレグロ - テンポ・ディ・ヴァルス

- 第18曲 情景:アレグロ

- 第19曲 パ・ド・シス

- イントラーダ:モデラート・アッサイ

- ヴァリアシオン I:アレグロ

- ヴァリアシオン II:アンダンテ・コン・モート

- ヴァリアシオン III:モデラート

- ヴァリアシオン IV:アレグロ

- ヴァリアシオン V:モデラート - アレグロ・センプリチェ

- コーダ:アレグロ・モルト

- 第20曲 ハンガリーの踊り(チャルダーシュ):モデラート・アッサイ - アレグロ・モデラート

- 第21曲 スペインの踊り:アレグロ・ノン・トロッポ(テンポ・ディ・ボレロ)

- 第22曲 ナポリの踊り:アレグロ・モデラート - アンダンティーノ・クアジ・モデラート

- 第23曲 マズルカ:テンポ・ディ・マズルカ

- 第24曲 情景:アレグロ - テンポ・ディ・ヴァルス - アレグロ・ヴィーヴォ

- 第4幕

- 第25曲 間奏曲:モデラート

- 第26曲 情景:アレグロ・ノン・トロッポ

- 第27曲 小さな白鳥たちの踊り:モデラート

- 第28曲 情景:アレグロ・アジタート

- 第29曲 フィナーレの情景:アンダンテ - アレグロ・アジタート

- 第3幕への追加曲

- 第19a曲 パ・ド・ドゥ

- イントラーダ:モデラート - アンダンテ

- ヴァリアシオン I:アレグロ・モデラート

- ヴァリアシオン II:アレグロ

- コーダ:アレグロ・モルト・ヴィヴァーチェ

- 第20a曲 ロシアの踊り:モデラート - アンダンテ・センプリチェ

- 第19a曲 パ・ド・ドゥ

編曲版

本作は、演奏会用組曲(作品20a)としても演奏される。1882年、チャイコフスキーは楽譜出版社のユルゲンソンに宛てた手紙で、『白鳥の湖』の組曲を作りたいという意思を表明しているが、その後の経緯については資料が残されていない[56]。今日演奏されている組曲は以下の6曲から成るが、指揮者によって曲目が多少変更されることもある[57]。

- 情景(第2幕 第10曲)

- ワルツ(第1幕 第2曲)

- 白鳥たちの踊り(第2幕 第13曲 4.)

- 情景(第2幕 第13曲 5.)

- チャールダーシュ:ハンガリーの踊り(第3幕 第20曲)

- 情景(第4幕 第28曲と第29曲の冒頭26小節)

またクロード・ドビュッシーは、若い頃に、チャイコフスキーのパトロンであったナジェジダ・フォン・メックのお抱えピアニストを務めていたが、1880年に夫人の指示で『白鳥の湖』の一部をピアノ連弾用に編曲し、ユルゲンソンから出版している[58]。

ワーグナーからの影響

本作品にはワーグナーのオペラ『ローエングリン』からの影響が指摘されている[59][60][61]。両作品で白鳥が象徴的な意味を持つこと、『ローエングリン』の第1幕第3場で現れる「禁問の動機」と『白鳥の湖』の「白鳥のテーマ」との類似性(図の譜例参照)、そしてチャイコフスキーがワーグナー作品の中で『ローエングリン』を特に高く評価していたことが根拠として挙げられている[59][60][61]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads