トップQs

タイムライン

チャット

視点

皇帝円舞曲

ヨハン・シュトラウス2世作曲のワルツ ウィキペディアから

Remove ads

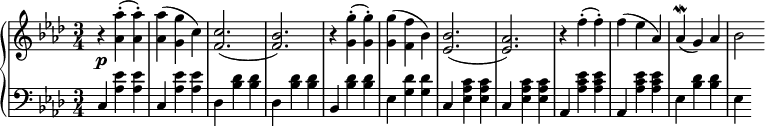

『皇帝円舞曲』(こうていえんぶきょく、ドイツ語:Kaiser-Walzer)作品437は、ヨハン・シュトラウス2世が1889年に作曲した演奏会用のウィンナ・ワルツ。原題のまま『カイザー・ワルツ』と呼ばれることも多い。

晩年の作品の中では最も高い人気を誇っており、シュトラウス2世の「十大ワルツ」に数えられ、その中でも『美しく青きドナウ』と『ウィーンの森の物語』とともに「三大ワルツ」に数えられる[1]。曲調壮大なワルツ幻想曲の趣があり、和声の扱いは他の代表曲に比べ遥かに巧緻である。フルトヴェングラーのように、ウィンナ・ワルツの中では本作のみを繰り返し取り上げた指揮者もいる。カラヤンもシュトラウス2世のワルツとしては最多の8回の録音を残した。

Remove ads

作曲の経緯

1889年10月19日、ドイツ帝国の首都ベルリンで「ケーニヒスバウ(国王の建築)」と命名された新しいコンサートホールが開場することとなった[2]。10月19日から5日間の「こけら落とし演奏会」が催されることとなり、著名な音楽家たちに作曲・指揮の依頼が行われた。ワルツ王ヨハン・シュトラウス2世も依頼を受けた音楽家の一人であった。

シュトラウス2世は当時オペラ『騎士パズマン』の作曲に取り組んでいて多忙だったことから、この依頼を断ろうとした。しかし、五夜にわたる祝典演奏会の最初に指揮するという名誉ある要請であったことと、楽団が総勢100人という大構成であり報酬も良かったことから、結局シュトラウス2世は考え直してこの仕事を引き受けることに決めた[2]。

当時のベルリンやウィーンの新聞は、シュトラウス2世の『手に手をとって』(Hand in Hand)という題名の曲がケーニヒツバウで初演されることを報じている[2]。この演奏会には、ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世とオーストリア=ハンガリー皇帝フランツ・ヨーゼフ1世の臨席が予定されていた[2]。『手に手をとって』とは、独墺両国の親善を祝う意味でつけられた曲名である。

のちにベルリンの楽譜出版社「ジムロック」が曲名を『皇帝円舞曲』と改めたほうがよいと強硬に主張し、シュトラウス2世がこれを受け入れたことで現在の曲名に変更された[2]。1848年に即位したフランツ・ヨーゼフ1世の「在位40周年祝賀舞踏会」のために作曲されたと長らく伝えられてきたが[3][1]、現在ではそれは事実ではないと明らかとなっている。

Remove ads

初演・出版

初演日は10月19日ではなく21日にずれ込んでしまったが、予告通り100人編成の大オーケストラによって演奏され、大成功を収めた[4]。このワルツはブラームスから大いに称賛を受けた。ブラームスはシュトラウス2世の大親友だったが、彼は当時シュトラウス2世のことを年老いて創造力が減退したと思っていた[5]。二重和声が付けられたシリーズや、普段から簡単な楽曲ばかりを作曲しているにもかかわらずわざわざ「誰でも弾けるピアノ曲集」などと銘打ったシュトラウス2世のこの時期の作品群をブラームスは嫌っていた[5]。しかしそんなブラームスもこのワルツについては非常に好意的にとらえ、

| 「 | これは管弦楽法がすばらしいので、見事に鳴るんだ。しかし結局、魅力の秘密なんか考えてもしょうがないな[5]。 | 」 |

などと語り、ジムロック社からこのワルツの楽譜が出版されることを心から喜んだという[5]。シュトラウス2世にジムロック社を紹介したのはブラームスであった。ジムロック社の考えでは「皇帝」とは複数(オーストリアとドイツの両皇帝)を意味するものであったが、実際に出版されたピアノ譜の表紙絵にはオーストリアの帝冠のみが描かれている[4]。

発表されるとたちまちヨーロッパ中で評判になり、当時ウィーンで軍楽隊長を務めていたカール・ミヒャエル・ツィーラーは、出版されたピアノ譜をもとにして自分で勝手に管弦楽曲に編曲し、11月11日にロナッヒャー劇場で演奏してしまった[4]。このツィーラーの行動にシュトラウス2世は激怒し、当時はすでに弟のエドゥアルト・シュトラウス1世に指揮活動をほとんど任せていたにもかかわらず、11月24日にウィーン楽友協会で自ら指揮してウィーン初演を行った[4]。ちなみに、この時の批評は次のようなものであった。

| 「 | 曲の最初のほうのマーチはプロイセン的で、軍人らしいフリードリヒ大王の行進を思わせる[4]。 | 」 |

Remove ads

構成

序奏

行進曲風の序奏で開始され、続いて第1ワルツの主旋律が4分の4拍子でゆっくりと演奏され、再び初めの行進曲が繰り返される。そしてテンポ・ディ・ヴァルスを経て、ワルツ部分に移行する[6]。

第1ワルツ

ハ長調、二部形式。ワルツには珍しいことに、反復の指定はない[6]。

第2ワルツ

第3ワルツ

ハ長調、二部形式[6]。

第4ワルツ

後奏

第1ワルツの主旋律を暗示する導入に続いて、その旋律がはっきりと示され、やがて第3ワルツの旋律が奏でられる。再び第1ワルツの主旋律が静かに示され、一転して急激な結びに移り、力強く終わる[6]。

ニューイヤーコンサート

「三大ワルツ」の一角であることから、ウィーンフィル・ニューイヤーコンサートのプログラム上においても、特に頻繁に取り上げられる作品の一つとなっている。

過去の演奏一覧

Remove ads

映画

→詳細は「皇帝円舞曲 (映画)」を参照

パラマウントが1948年に製作したビング・クロスビー主演、ビリー・ワイルダー監督の音楽映画。クロスビーが劇中で歌う「奥様お手をどうぞ」はのちにスタンダードナンバーとなった。

出典

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads