トップQs

タイムライン

チャット

視点

神角寺

大分県豊後大野市にある寺院 ウィキペディアから

Remove ads

神角寺(じんかくじ)は、大分県豊後大野市朝地町鳥田にある高野山真言宗の寺院。山号は如意山(にょいざん)。本尊は十一面千手千眼観音[1]。

概要

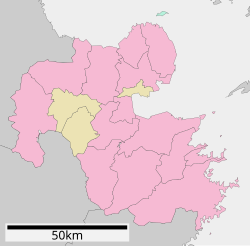

豊後大野市北西部に位置する標高730mの神角寺山の頂上近くにある寺院。境内には樹齢100年を超える約500本のシャクナゲがあり、別名石楠花寺(しゃくなげでら)とも呼ばれて、5月の開花期には多くの見物客が訪れる名所となっている。

神角寺は、霊山の霊山寺、九六位山の円通寺とともに豊後の三大寺院と称される[2]。また、神角寺を含む地域は、大分県により神角寺芹川県立自然公園に指定されている[3]。

歴史

欽明天皇31年(570年)に新羅の僧によって建立されたという伝説がある。桓武天皇時には三百ほどの僧房が山中にあったといわれ、この時は天台宗の寺だった。一時は荒れ果てたがその後醍醐天皇(在位897年 – 930年)の時代に聖宝により36か所の僧房を建てられ、真言宗の寺院にされたと伝えられる[4]。

建久7年(1196年)には、大野荘の領主であった大野九郎泰基が、大友氏の初代当主で豊後守護として入国した大友能直との合戦に破れ、この寺で自害したと伝えられる(なお、大友氏が豊後に下向したのは第3代の頼泰からであるとされ、能直が豊後に下向したという記録はない。ただし、豊後大野市内には能直の墓が残されている)。

その後戦火により荒廃したが、応安2年(1369年)に大友氏により現在の本堂(当時は東坊)を含む六坊が建てられ、中興した。

天正年間(1573ー1592)には薩摩の島津氏と大友氏との戦により神角寺も荒れ、僧房もわずか二坊になったといわれる[4]。

豊臣秀吉の時代になり、大友氏は豊後から追放され、慶長9年(1604)に中川氏が豊後の国岡藩の統治を始め、神角寺本堂は大修理を受ける[4]。

その後、大正10年、昭和6年、平成18-19年に大改修が行われ、現在に至っている[4]。

Remove ads

文化財

神角寺本堂(国指定重要文化財)

(1907年(明治40年)5月27日指定[5] - 室町時代の応安2年(1369年)に大友氏により建立されたもので、宝形造(ほうぎょうづくり)、桧皮葺(ひわだぶき)、正面3間・側面3間の堂である。多くの補修を受けているが、古い禅宗様式をとどめている。

内部には、秘仏観世音菩薩が安置され、脇侍は不動明王・聖宝理源大師で17年ごとに半開帳、33年ごとに本開帳が行われる[6]。

木造金剛力士立像(国指定重要文化財)

(1982年(昭和57年)6月5日指定) - 山門に安置される高さ約2.5mの一対の寄木造彩色の金剛力士像で、鎌倉時代前期の作とされる。静的な表現の中に力強さが潜む。

昭和58年から3年間かけて行われた修理では、体内から僧良慶など47名の名前が書かれた木札が発見された[4]。当時は元寇の時代であり、荘園領主や地頭などが国家安全を願い金剛力士を寄進したのでないかと考えられている[4]。また、木札の裏には、岡藩6代藩主中川久忠が京都の仏師山本左門に依頼し、大修理を行ったと記されている[4]。

地質

神角寺は、大野火山岩類のうちの三宅山火砕流堆積物の柱状節理がよく見える場所にある。神角寺の旧参道は三宅山火砕流堆積物の柱状節理を階段のように削って作り出されている。また、羅漢像などの仏像も置かれており、真言宗寺院のおごそかな雰囲気が漂っている。[4]。

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads