トップQs

タイムライン

チャット

視点

秋庭歌

ウィキペディアから

Remove ads

『秋庭歌』(しゅうていが[注 1]、英語: In An Autumn Garden )は、武満徹が国立劇場からの委嘱により作曲し1973年に発表した雅楽の作品である。後に5曲が書き加えられ、『秋庭歌』を第4曲とする全6曲の『秋庭歌一具』(しゅうていがいちぐ)として1979年に発表された。武満自身がつけた英語によるタイトルは、『秋庭歌』『秋庭歌一具』のいずれも "In An Autumn Garden" であり、両者は区別されていない[注 2]。

武満は1960年代以降、『ノヴェンバー・ステップス』(1967年)など和楽器を用いた作品を書いていたが、雅楽として作曲したのは『秋庭歌』と『秋庭歌一具』の2作品のみである[3]。この2作品はいずれも繰り返し演奏されて国の内外で広く知られており、現代雅楽の古典と見なされている[4]。

『秋庭歌』が作曲された1973年から『秋庭歌一具』が作曲された1979年にかけての時期は、武満の音楽が前衛的な作風から、旋律や調性を強く打ち出した晩年の作風に変わる転換期に重なっている[注 3]。

Remove ads

『秋庭歌』

要約

視点

国立劇場の委嘱

開場したばかりの国立劇場(本館)が1966年に開始した「雅楽公演」は、雅楽を宮中や寺社の儀式のための音楽から一般の聴衆のための芸術音楽へと変化させる第一歩となった[6]。しかし、初年度は物珍しさもあって多くの観客を集めたものの[7]、2年目以降は観客数が激減し早くも存続の危機を迎えた[7]。この状況に、国立劇場のプロデューサーであった木戸敏郎は雅楽の活性化が不可欠であると考え、一つの取り組みとして外部の作曲家に新しい雅楽作品を委嘱することを発案した[7][8][注 4]。雅楽公演において演奏を担当していた宮内庁式部職楽部 [10]では新作に取り組むことの是非をめぐって論争となったが[8]、安倍季厳楽長が新作雅楽の演奏を決断し[11]、1970年の国立劇場第9回雅楽公演において初の委嘱作品である黛敏郎の『昭和天平楽』(しょうわてんぴょうらく)が演奏された[12][8]。

木戸はこれに続く二作目の新曲を、『地平線のドーリア』(1966年)の作曲者である武満徹に委嘱することにした[7][注 5]。アメリカのクーセヴィツキー財団からの委嘱により書かれた『地平線のドーリア』は17名の弦楽器奏者のための作品であるが、雅楽や舞楽を念頭に置いて作曲したと武満自身が述べている通り[14]、曲中では笙や鞨鼓(かっこ)の音を想起させる響きを聞くことができる[14][15]。木戸はこの作品によって、武満が新作雅楽の作曲者としてふさわしいと判断した[7]。

なお、武満が雅楽の実演に初めて接したのは1961年10月6日に宮内庁で行われた公開演奏を聞いた時であり[16][注 6]、その時に雅楽から受けた印象を「音がたちのぼる[18]」と形容し、そのような印象を与えている秘密は笙の音にあるのではないかと分析している[19][注 7]。

作曲の経過と初演

武満には雅楽に親しみを感じていた一方で天皇制に対する拘りから宮中の音楽である雅楽を作曲することには抵抗感があったが[20]、「この魅惑的な素材を一枚の鏡として自分を映してみたい[1]」という考えに至った[20]。また、雅楽で使われる様々な楽器を知るチャンスという実利的な思惑もあって[21]国立劇場からの委嘱を引き受けた。なお、武満は1960年代には主に映画や劇音楽の分野で琵琶や尺八などの和楽器を使っており[22][注 8][注 9]、雅楽の楽器も『源氏物語』(1965年)や『源義経』(1966年)の中で既に用いている[24]。

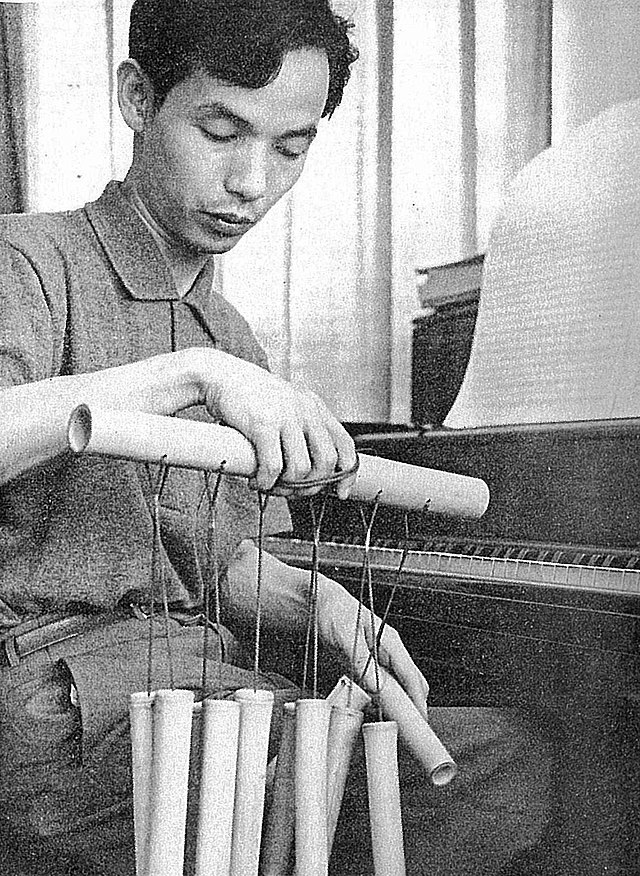

武満は宮内庁の楽師の元を何度か訪れて奏法を研究した[25]。武満自身は自らの雅楽作品について「格別の試みはない[26]」と述べているものの、実際には龍笛(りゅうてき)と高麗笛(こまぶえ)を一緒に演奏させることや[8][注 10]、箏(そう)の奏者が左手で音程を操作する「押し手」を使うこと[20][注 11]、普段は使われない篳篥(ひちりき)の低音域を使うこと[28][注 12]など、雅楽の演奏に関するタブーに挑戦している。

国立劇場の委嘱は1972年の公演で初演することを見越してのものだったが、武満の作曲は予定した年には間に合わず[注 13]一年遅れの1973年10月に完成した[29][7]。曲のタイトルについては、武満は欧文による "In an Autumn Garden" しか考えておらず、木戸が雅楽の古典曲『春庭歌』に因んで『秋庭歌』という邦題を付けた[8]。

『秋庭歌』は普段から雅楽になじみの薄い人にとっては雅楽の古典曲のように聞こえる曲であるが[30]、初演を担当した宮内庁式部職楽部の楽師たちは、微分音の指定すらある五線譜での演奏に加え[31]、伝統的な雅楽にはないオーケストレーションや慣れないフレーズ、ハーモニーなどに困惑した[30][注 14]。

曲の完成から半月後[33]の1973年10月30日、国立劇場第15回雅楽公演において初演が行われ[34][注 15]大きな成功を収めた[13]。また、翌1974年には宮内庁式部職楽部による『秋庭歌』を収録したレコード[注 16]が音楽之友社主催のレコード・アカデミー賞(特別部門/日本人作品)を受賞している[36]。

楽器編成

武満は『地平線のドーリア』を意識しながら『秋庭歌』を作曲したと述べている[14]。この2つの作品はいずれもドリア旋法を基礎として書かれており[14][37]17人の奏者によって演奏される[38]。また、奏者を2つのグループに分け、それぞれ舞台の前方と後方に配置することで独特なエコーのような効果を生み出している点も共通している[14][39][注 17]。『秋庭歌』の場合は前に9人、後に8人の奏者が配置され[注 18]、2つのグループはそれぞれ「秋庭」、「木魂」と称される。編成は以下のとおりである[42]。

- 秋庭(舞台前方)

- 木魂(舞台後方)

- 龍笛2、篳篥2、笙4

曲の構成

武満は『秋庭歌』を「音と自然との交わり、音(四季)の移り変わり、そして失われて行く自然への挽歌[30]」であるとしており、初演に携わった雅楽師の芝祐靖は、武満が初秋から初冬にかけての季節の移ろいを五行思想に即して表現しているのだと解釈している[43][44]。なお、五行思想に基づく季節と音との対応については表を参照[45][46]。

『秋庭歌』はホ音(五行思想では秋の音)で始まる短い主旋律を龍笛が静かに奏でて開始される[43][47]。間もなく他の楽器がエコーのように主旋律の断片を繰り返し、笙が加わる。様々な音が複雑にずれ合いながら、繊細で緻密に展開されていく[48]。芝は冒頭部分のイメージを初秋の朝の情景になぞらえている[49]。

やがて箏と琵琶の二重奏による推移部分を経て[48]、龍笛・高麗笛が奏する短い動機の繰り返しに他の楽器が次々と加わり、混沌とした[48]刺激的な音響となる[50]。芝はこの部分を「風雨の激しい嵐の場面[49]」に見立てている。この「嵐」がおさまると高麗笛が旋律を奏で、太鼓・鉦鼓がゆったりとした「八多良拍子(夜多羅拍子、やたらびょうし)」を思わせる5拍子のリズムで伴奏する[48][49]。拍節に乗せて音楽は華麗な盛り上がりを見せ、芝が言うところの「色とりどりの錦秋」のようなクライマックスを形づくる[49]。

この部分が静まるとコーダとなる[51]。笙の響きを背景として、高麗笛と龍笛、篳篥が ロ音 (五行思想では冬の音)を奏で、最後に箏が ト音 (五行思想では春の音)を1音ポツンとならし、余韻のうちに曲を閉じる[52]。最後の箏の音について、芝は「寒々とした梢に小さな蕾み[春の気配]のあることと、厳しい冬の先にある春を暗示したもの」と解釈している[49]。

旋律への回帰

武満は、前衛的な手法による作品を生み出していた1960年代には旋律の使用を避けていた[53][注 19]。こうした傾向は1970年代初頭の『クロッシング』(1970年)や『カシオペア』(1971年)などの作品にも見られるが[56]、1973年に書かれた『秋庭歌』には明確に聴き取ることができる旋律があり[57][58]、それが反復して使われている[54]。1975年に武満が高橋悠治と行った対談において、作品に再び旋律を用いようとしていると語っているとおり[59]、『ジティマルヤ』(1974年)、『カトレーン』(1975年)、『鳥は星型の庭に降りる』(1977年)、『遠い呼び声の彼方へ!』(1980年)など『秋庭歌』以降に書かれた作品では旋律が音楽の核として扱われており[57]、『秋庭歌』は調性や旋律が明確に聞き取れる晩年の作風へと変化する端緒となった作品と言える[60][54][61]。

他の作品への影響

『秋庭歌』の翌年に作曲された10人の金管楽器奏者のための『ガーデン・レイン』(1974年)は、『地平線のドーリア』や『秋庭歌』と同様に、2群に分けた奏者をステージの前後に配置して演奏される[62]。また、笙に近い和音が使われており、武満作品の研究家であるピーター・バートは、『ガーデン・レイン』を『秋庭歌』に似た特徴をもつ作品であると指摘している[63]。

また、武満が音楽を担当した映画『天平の甍』(1980年)では『秋庭歌』が使用されており[7]、1992年に作曲した、笙とオーケストラのための作品『セレモニアル』では『秋庭歌』の旋律が素材の一部として使われている[64][65]。「秋に寄せる頌歌」という意味の "An Autumn Ode" という副題を持つ『セレモニアル』は、同年9月に行われた第1回サイトウ・キネン・フェスティバル松本のオープニングのために作曲された作品である[64]。

Remove ads

『秋庭歌一具』

要約

視点

概要

『秋庭歌』は、1976年に行われた宮内庁楽部の海外公演において[注 20]、ドイツ、イタリア、フランス、イギリスで披露され大喝采を浴びた[30]。同じ公演で演奏された雅楽の古典曲への拍手がまばらであったのに対し『秋庭歌』が海外の聴衆に受けたことに木戸は驚き、武満に再度の委嘱を行った[52][注 21]。

武満は『秋庭歌』の前後に新しく5曲を書き加え『秋庭歌一具』とした[注 22]。『秋庭歌一具』は、第1曲「参音声」(まいりおんじょう、Strophe )、第2曲「吹渡」(ふきわたし、EchoⅠ)、第3曲「塩梅」(えんばい、Melisma )、第4曲「秋庭歌」(しゅうていが、In An Autumn Garden )、第5曲「吹渡二段」(ふきわたしにだん、EchoⅡ )、第6曲「退出音声」(まかでおんじょう、Antistrope )の6曲からなり、ストロフに始まりアンティストロフで終わる古代ギリシャの頌歌にならって構成されている[52][注 23]。演奏時間は約50分に及び[37]、武満の作品としては長大な部類に入る[3]。また、編成も拡大されて奏者は17人から29人に増員された。なお、各曲の日本語によるタイトルは今回も木戸によって付けられている[52]。

『秋庭歌一具』は、1979年9月28日、国立劇場第26回雅楽公演において東京楽所(とうきょうがくそ)[注 24]により初演され[13][注 25]、その後、新作雅楽としては異例の多さで再演されている[13]。

なお、前述のとおり武満は1960年代以降、様々な和楽器を用いた楽曲を創作してきたが、その試みは『秋庭歌一具』の完成をもって一区切りとなり[73]、1992年に笙を用いた『セレモニアル』を作曲したことを例外として、1980年代以降の作品では和楽器から離れることになる[73]。

楽器編成

前述の通り演奏者は29人となり、武満が雅楽において特に重視する笙については9人にまで拡充された[39]。元々の『秋庭歌』の2つのグループに加え、新たに客席の左右に「木魂群2」「木魂群3」というグループが置かれ、合わせて4つのグループに分かれて演奏される[39][42]。編成は以下のとおりである[42]。

- グループA 「秋庭」 舞台中央 9名

- グループA' 「木魂群1」 舞台後方 8名

- 龍笛2、篳篥2、笙4

- グループB 「木魂群2」 客席左 6名

- 篳篥2、龍笛1、笙2、鞨鼓(木鉦)1

- グループC 「木魂群3」客席右 6名

- 篳篥2、龍笛1、笙2、鞨鼓(木鉦)1

ただし、第4曲「秋庭歌」だけは元のとおり17人、2グループ(秋庭と木魂群1)で演奏される[39]。

曲の構成

作曲期間が10年近くに及ぶことから作風には幅が見られる。早くに書かれた第4曲「秋庭歌」が所謂「現代音楽」的な響きを持っているのに対し、他の5曲には後期の作風に通じるロマンチックな響きも見られる[75]。

曲全体は「ゆるやかなシンメトリー[76]」で構成されており[77]、第1曲(Strophe )と第6曲(Antistrope )、第2曲(EchoⅠ)と第5曲(EchoⅡ )は、欧文のタイトルだけでなく音楽的にも関連づけられている[54]。また、第4曲の旋律が第2曲に[78]、第2曲の旋律が第3曲に[79][54]それぞれ変容した形で用いられるなど、いくつかの素材が複数の曲にまたがって使われている。

こうした楽曲の構成は、回遊式庭園を歩む際に、時間の経過とともに木や石などの見え方が変化し、最後には再び出発点に戻ってくることから武満がヒントを得たものであり[80][77] [81] 、1960年代の『アーク』に代表される[82][80][83][84]。武満の創作における「庭」の隠喩は書法を変化させながら[85]、『秋庭歌一具』以降の『夢窓』(1985年)[85]、『ファンタズマ/カントス』(1991年)などの作品に引き継がれることとなる[86]。

第1曲「参音声」(Strophe )

全曲の導入部であり、ここで提示される諸要素が全曲で変奏・変容される[87]。「静かで晴朗に」と指定された冒頭[88]では木鉦の音がA、B、C 3つのグループで木魂し、その響きは日本庭園の鹿威しや森の奥で木に斧を入れる音を想起させる[87]。笙の響きを背景に龍笛と篳篥が主要動機を奏で、やがて8小節の主旋律が姿を現す[87]。主旋律は各グループによるずれを生じながら展開し、冒頭の木鉦の音が回帰して終わる[87]。

第2曲「吹渡」(EchoⅠ)

武満が付けた欧文タイトル「エコー」のとおり、冒頭の呼び交わす小鳥の声のような動機[87][注 26]が各グループの笛や篳篥に吹き渡され木魂のように拡がっていく[75]。全6曲中で最も短い[75]。

第3曲「塩梅」(Melisma )

欧文タイトルの「メリスマ」とは、日本の民謡や中近東諸国の民謡に見られるような、歌詞の一つの音節を複数の音の間で微妙に揺らしながら歌う様式を指し[90]、木戸による邦題「塩梅」(えんばい)は、篳篥奏者が、息づかいや唇の位置を操作して音の高さを微妙に変える奏法を指している[91]。太鼓の音で始まり[75]、管楽器のソロやユニゾンによって微分音的・メリスマ的な旋律が奏でられ複雑に展開される[90]。雅楽の源流である中近東の音楽を喚起させるユニークな楽章である[90]。曲の末尾では美しい和音[90]に続き、鞨鼓・太鼓の音が次の「秋庭歌」を誘い出す[90]。

第4曲「秋庭歌」(In An Autumn Garden )

編成は最も小さいが、元々独立した曲であり長大で緻密な構成を持つ楽章である[75]。『秋庭歌一具』が初演された際には、この楽章のみ舞がつけられていた[51]。

第5曲「吹渡二段」(EchoⅡ )

琵琶と箏の短い前奏の後、笙のソロとなり、各楽器に旋律が吹き渡され展開される[51]。終盤では、木鉦の響きとともに、第2曲の冒頭に登場した「小鳥の声」が現れる[50]。

第6曲「退出音声」(Antistrope )

第1曲「ストロフ」に応答する楽章[51]。太鼓による「 3 + 2 + 3 」の8拍子の拍節に[51]管楽器群が対比的に旋律を絡ませる[50]。箏のソロ、鞨鼓の連打を経て[92]、第1曲後半の高麗笛と龍笛の二重奏[92]、第1曲冒頭の木鉦の響きが再現され、静かに消えていく[92]。

演奏時間

演奏時間は演奏団体によって差がある。参考としてCD化されている3種類の演奏について各曲の演奏時間を示す(①は『秋庭歌』のみ)。なお、「計」の数値は各曲の演奏時間を単純に合計したものである。また、②③についてはCDライナーノートに記された時間であり再生機器で表示される数値との間には誤差がある。

Remove ads

芝祐靖と『秋庭歌』

800年以上続く雅楽の家系に生まれ宮内庁の楽師となった芝祐靖(しば すけやす)は[93]、龍笛奏者として『秋庭歌』の初演やその後の海外公演に携わったが、それまでの無表情に淡々と演奏される雅楽と違う音楽の在り方に衝撃を受けるとともに、作品の奥深さに魅了された[33]。 作曲家でもあった芝は[94]1979年に、雅楽の演奏団体である十二音会[注 27]から新作雅楽の委嘱を受けると、その頃初演に向けて練習していた『秋庭歌一具』のような作品を書きたいと思い、7曲からなる組曲『招杜羅紫苑』(しょうとらしおん)を作曲した(1980年完成)[4][96]。

芝はさらに1984年、49歳の時に宮内庁楽部を退官し、翌1985年には『秋庭歌』のより良い演奏を目指して[44]笙の宮田まゆみ、篳篥の八百谷啓ら民間の有志とともに伶楽舎を設立した[44][30][97]。芝自身が述べているように、『秋庭歌』という作品は一人の楽師の人生を大きく変えることになった[44]。

芝が音楽監督を務める伶楽舎が実際に『秋庭歌』を演奏するまでには約10年の歳月を要したが、1994年9月の八ヶ岳高原音楽祭での演奏を皮切りとして[49][98]、明治神宮宝物館前広場(1995年10月)[49]、 タングルウッド音楽祭及びニューヨークのリンカーンセンター(1996年7月)[49][注 28]など、伶楽舎は内外で数多く『秋庭歌一具』を再演した[33]。伶楽舎による『秋庭歌一具』の演奏には定評があり、2001年5月8日にサントリーホールにおいて行った自主演奏会「武満徹の音楽 『秋庭歌一具』」[100]は同年度の中島健蔵音楽賞特別賞を受賞し[101]、演奏会に先立ってサントリーホールでセッション録音されたCDは、2002年度(第57回)文化庁芸術祭レコード部門優秀賞を受賞した[102]。また、2016年11月に行った「伶楽舎第13回雅楽演奏会~武満徹 秋庭歌一具」はサントリー芸術財団の第16回佐治敬三賞を受賞している[101][103]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads