トップQs

タイムライン

チャット

視点

空

地上から見上げたときに頭上にひろがる空間 ウィキペディアから

Remove ads

概説

ほとんどの人々は、空の形を半球よりも扁平な形だと認知している(後述)。 人は"大空"と呼んでその広さを表現するだけでなく、低空、高空などその高さで分けて認知し、また時間帯や天候でも分けて認知しそれぞれに呼び名をつけている(後述)。天気予報でも、位置、時間帯、天候で空を区別する用語を頻繁に使う。

空の色や空に広がる景色は、時間帯、天候などによって変化する[2]。日の出や日没の頃、太陽が低い時間には、東や西の低い空には朝焼けや夕焼けが起こりオレンジ色である[3]。その後、太陽が昇り充分な高さになった昼間の空は、もし晴天ならば青色になるが、低い雲に覆われると灰色の曇り空になる[4]。雨雲が低く垂れこめれたり嵐が近づくと空は暗く黒っぽくなる。太陽が沈み切った夜間は暗くなり[3]、夜空には月や星が見える。空気が澄んだ場所では白く輝く天の川が鮮明に見え、極地周辺では季節により太陽が沈まない白夜、昇らない極夜がある。オーロラが見えると空は緑、黄緑、ピンク、赤などに染まり、普段はそれが見えるのは北極圏や南極圏のみだが、オーロラの原因となる太陽風は11年周期で増減しており、太陽風が強い年は低緯度地域でもオーロラが見え、東北や東京などでも見られることがある。

空は生物の活動の場になっている。渡り鳥には毎年 数千 kmほど飛翔して旅する種も多く、中には毎年数万 km 旅するものもおり、また高度1万メートル以上に上昇する鳥もいる(後述)。人類も航空機などを使い空を活動の場とするようになった。安全確保目的や政治的理由で上空には空域や航空路が設定されている(後述)。また、国家は領域の要素として領空をもつ(後述)。

上空の大気の圧力(気圧)、温度(気温)は高度によって変化する。(後述) 。

なお、月の空は昼間でも暗く、黒い。(後述)

Remove ads

形

空の形を「地平面で区切られた半球」とみなすことも多いが、人々の実際の認識はより扁平な形であると考えられている[5]。例えば、押しつぶした丸天井、鏡餅、あるいは市女笠(いちめがさ)のような形である[5]。太陽や月が地平線に近い時に特に大きく感じるのは、その認識が影響しているとの指摘がある[5]。

なお、日本の小学校児童を対象に空の形状の認知を1993年に調査しクラスター分析したところ、7つの形状認知に類型化できた[6]。

- 水平方向の距離が増すにつれて空の高さも増す形状。児童の54 %がこのような形状だと感じていた[6]。

- 水平線と平行であるが、自分の周囲の空のみが低い形状。児童の22 %[6]。

- 水平線と平行の形状。児童の8 %[6]。

- 山のような形状。児童の8 %。「遠くの空は狭くなっているように見える」という視覚的感覚からそう感じている児童と、小学理科5年の天文領域で導入される透明半球をそのまま空の認知形状としている児童がいた[6]。

そのほか、天球を1/4に切った形の空[6]、無限に広がる空[6]などと認知している児童もいた。

空と空以外が作り出す境界線を英語では「skyline」(スカイライン)という。空と海面や湖面との境界線を水平線、空と大地との境界線を地平線という。

Remove ads

色や明るさ

要約

視点

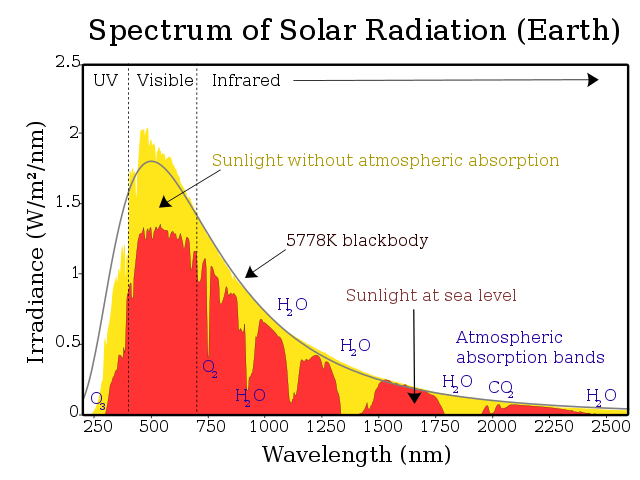

空の色の変化は、太陽光が含むいわゆる"七色"の可視光線(光)の性質と、大気(空気)をつくっている成分の気体分子やちりなどの微粒子が光に作用することが関係している[3][7][8]。

空の色について、日の出前後、昼(晴天、曇天)、夜と1日の時間帯の順に説明する。

朝や夕方

日の出前や日没後や、太陽が地平線下18°位までの薄明かりの状態を薄明と呼ぶ。太陽光の散乱がわずかに残るために生じる。ただし、都市周辺では街の明かりにより薄明を識別することが難しい[9]。

朝や夕方の太陽が低い時間帯は、光が地上に届くまでに大気中を通る距離が長く、青や緑などの光は強く散乱され減衰する一方、赤の光が最も地上まで届きやすく、朝や夕方の太陽やその周りの空は赤色や橙色(オレンジ色)に見える[3][7][8][10][11]。

- 夕焼け空

また皆既日食のときには、地平線付近の低空の全方向に夕焼けのようなオレンジ色が見られる。これは太陽光が当たっている遠くからの散乱光で、普段も存在するが青い光が強いため見えない[10]。

昼の晴天

- 青色の理由

青色の理由は、太陽の光は様々な波長の光の混合であり白色だが、地上に届くまでに大気中の微粒子にぶつかり、波長の短い青色の光が散乱し、地上の人間の眼に届くからである。太陽の可視光線の波長よりも半径が数桁小さい大気中の酸素や窒素などの分子は、可視光線のレイリー散乱を起こすからである。

散乱光の強度は、電磁波の波長の4乗に反比例する。青い光は約450ナノメートル (nm)、赤い光は約700 nmだが、同じ強さならば波長が短い青い光のほうが6倍ほど強く散乱される。太陽光には青よりも波長が短い紫の光も含まれているが、その量はやや少なく、青よりも強く散乱されるため地上に届くまでの減衰が大きい。また、紫の光は人間の目(錐体細胞)における感度があまり強くない。太陽が高い日中はこのような原理により、地上には主に青い光が届き、空は青色に見える[7][8][12][10][13][11][14][15]。

青色光は、空気分子の密度が低い、高度数十キロメートル (km)以上の上層の大気のレイリー散乱に由来すると考えられる。これは、空気分子の密度が高い(分子同士の距離が近い)下層の大気では、散乱光どうしが干渉し打ち消しあって前方散乱成分のみが伝わり、結果として直進するためで、それがない上層の低密度の大気で散乱が現れる[15][16]。厳密には、空気分子の熱運動が影響する微視的な密度ゆらぎが散乱を起こすと説明される。この密度ゆらぎの理論はスモルコフスキーが1908年に、アインシュタインが1910年にそれぞれ提唱した[16]。この性質は、下層でもレイリー散乱が起こるとすれば、青色光の散乱減衰によって遠くの山などの景色が赤みを帯びて見えるはずだが、そうはならないという事実に合致する[16][17]。

- 太陽の方向以外の空も明るい理由

なお、可視光線のどの波長でも多かれ少なかれ散乱(散乱日射)があるため、太陽の方向以外の空も明るく見える[10][13]。実際、空からの可視光のうち人間の目が知覚する成分は、白色光に青の単色光を混ぜた構成となっている[18]。

また、上層のレイリー散乱は角度別では、進行方向とその正反対にあたる前方散乱と後方散乱が最も強く、直角方向が最も弱い。そのため、太陽の方向とその反対方向は比較的明るく、太陽から90°の方向や天頂部は比較的青色が濃くなる。ただし差は小さく、大気が清浄な地域でなければこれを視認することは難しい[19]。

なお、進行方向に直角な散乱光は振動の方向が規則性を示す偏光の性質をもつ。カメラに偏光フィルターを付け向きを調整すると、空の青みが増したものが撮影できる[15][19]。

- 空の色の理論の歴史

空の色を説明する理論は、1859年ジョン・ティンダルが微粒子や水蒸気による散乱とする説を提唱、レイリー卿によって理論づけられた。ただし、これは後年チンダル現象と呼ばれるもので、これにより空が色づいて見えるとすれば、微粒子の濃度や湿度によって空の色は著しく変化することになってしまう。理論の修正を行ったのがアルベルト・アインシュタインで、酸素と窒素の分子による散乱だけで説明できることを1911年に計算で確かめた[12]。

曇天

→詳細は「雲 § 光学的特徴」を参照

昼間でも低い雲に覆われると灰色の曇り空になる[4]。特に雨雲に覆われると黒っぽくなる[20]。これは、特に雨雲は水滴が多く、多くの粒子によって太陽光が吸収されるからである[20]。

雲は水滴の大きさが可視光線の波長と同程度で、ミー散乱を起こす。どの色の波長も同じように散乱されるので白色に見え、厚い雲の影の部分は光が弱くなって灰色や黒色に見える[7][8][21]。

→「ミー散乱」も参照

なお、同様に大気にちりや煙霧などの微粒子が多いときも、ミー散乱により、昼間は大気が白色や灰色を呈する[7][11]。

同様に、粒径が均一の比較的小さな微粒子が漂うときには散乱により特定の色が強く見えることがある。山火事や火山噴火の後に500-800 nm程度の微粒子が生じることがあり、空が赤みを帯びる。ただし、このとき太陽そのものを見るときは直逹光の赤みが減じて青白い太陽 (blue sun)に見える。また、朝焼け・夕焼けは直逹光ではなく散乱光が赤みを帯びる効果のため、通常よりも赤みを増し赤みを帯びる時間が長くなる[12][10][11]。

植物に由来する有機エアロゾルテルペンは200 nm程度の微粒子で、盆地で生じることがある青みを帯びた煙霧の原因と考えられる[12][11]。

夜

夜の空は暗く、一般には「黒い」ものと認識されている。夜に暗く黒く見えるのは、人間の眼の錐体細胞を十分に刺激する光量がないためである[22]。

ただし、夜でも満月のように強い月光があるときは、暗いながらも空が青みがかって見える[22]。月光は太陽光が月に反射したものであり、日中の太陽光と同じようにレイリー散乱によって青い光が届く。ただし、月光は太陽光の約1000万分の1と弱い。街の明かりなどの光源(いわゆる光害)がない場所のほうが暗い青色の空は認識しやすい。また、感度の良いカメラで露出時間を長くするなど調整すれば、昼間に近いような明るい青空を、光の筋を描く星とともに撮影することができる[22]。

オーロラ

→詳細は「オーロラ」を参照

オーロラは緑色っぽいものや赤みがかったものが有名である。

だがオーロラの色は人によって見え方が若干異なり、ある人に緑白色に見えるオーロラが別の人には黄緑や緑色に見える。またある人にピンクに見えるオーロラが赤色に見えたりする[23]。

オーロラの緑や赤に見えるところは酸素が光っており、同じ酸素でも、高さによって赤く光ったり緑に光ったりしている。一方、オーロラのうちピンクや青に見える部分は窒素が光っている[24]。

では、なぜ酸素や窒素が光るかというと、宇宙からやってきたプラズマと呼ばれる電子や陽子(おもに電子)が空気に衝突するからである[25]。空気を構成している窒素分子や酸素分子に衝突するわけだが、酸素原子は原子核とその周りをまわる電子から構成されており[25]、宇宙からやってきた高エネルギーの電子がこの空気分子の電子と衝突し空気分子の電子にエネルギーを与えると[25]、空気分子の電子は励起状態になりそれまでの軌道より外側をまわるようになる[25]。だがこの励起状態は空気分子にとって不安定なので、時間が経つと自然とその電子は元の軌道に戻る[25]。このとき、2つの軌道のエネルギーの差の分だけ光を出す、という原理で発光している[25]。

高度による暗色化

空を見る人の標高が上がるにつれて、空はより深い青や濃紺に近い色に見えるようになり、次第に暗くなる。これは高い山に登る人々に知られている[15][26]。ただし、低地と比べた色の違いがはっきりと認識されるのは、一般的に標高5千から6千メートル (m)以上の山である。 高高度を飛ぶ飛行機からも観察できる場合がある。

その原理は、気圧が低くなるため空気分子による散乱が減少し、また上空では微粒子が少ないため白色光の元となるミー散乱の効果も弱まって、その地点の光源における直達日射の割合が高まるため。もっと高度が高くなると、やがては大気がない月面から見た場合のように、黒い空に太陽などが輝くことになる[15][26]。

Remove ads

気圧、気温

大気の圧力である気圧は、上空に行き高度(標高)が上がると低下する。また、一定の高度変化あたりの気圧の変化率は高度とともに少しずつ小さくなる。標準気圧における各高度の気圧は、1,000 mでは0 mより12%、2,000 mでは同22%、3,000 mでは同31%低くなる[27]。5000 mでは0 mのおよそ半分の気圧になる[28][29]。

大気の温度である気温は、対流圏では上空に行き高度(標高)が上がると低下する。環境の気温の変化率を示す気温低減率(気温減率)は、高度0 - 1,000 mでは100 mあたり約0.65℃である[30]。

国際線旅客機の航行高度である約1万 mの上空は、–50℃にもなる低温である。旅客機内は取り込んだ外気を加圧して環境を保っているが、そのままでは約28℃とやや暑いため少し冷却し約24℃程度にして客室に取り込んでいる[31]。

高度約80kmまでは大気の組成は地表付近とほぼ同じで、窒素と酸素が主要成分だが、80km以上になると組成も変化する。

Remove ads

空を飛ぶ生物

翅を持つ有翅昆虫の古い化石は石炭紀中期(ミシシッピ紀後期、3億2千8百万年前から3億2千4百万年前ころ)のものではあるが、化石で補正した分子系統学的研究は有翅昆虫の起源が4億4千万年前から3億7千万年前、シルル紀やデボン紀にあるとしている[32]。メガネウラは翼開長が約70センチメートルにもなる巨大なトンボであり、約3億年前に飛んでいた。

脊椎動物で翼をはばたかせて飛ぶ形態が出現したのは3回で、それを年代順に挙げると、翼竜、鳥類、コウモリである[33]。ケツァルコアトルスは地球史上最大、あるいは地球史上最大級の飛行生物と言われる。

現生の種では有翅昆虫のうち現在まで翅を保った種[注釈 1]、鳥類、哺乳類のコウモリが飛翔(飛行)によって空を移動する。 渡り鳥には数千 kmを移動するものもおり、キョクアジサシは毎年グリーンランドからウェッデル海まで、つまり北極圏から南極圏まで往復90,000㎞の旅をする[34]。マダラハゲワシの飛翔は海抜約1万1300メートルに達することがあり[35]、これはジェット旅客機が飛ぶ高度とほぼ同じである[35]。

人類も航空機を発明し空を飛ぶようになり、近年ではパラモーターで飛ぶ人やパラグライダーやウィングスーツで滑空する人々もいる。着用すれば映画『アイアンマン』さながらにジェットエンジンで空を飛べるジェットスーツもすでに開発された[36]。

→「飛翔」も参照

- 高度1万メートルを飛ぶボーイング747-400と飛行機雲

- ウィングスーツでの滑空(動画)

- ジェットスーツ

Remove ads

航空路と空域

空には航空路というものがある。航空路とは航空機が計器飛行方式により繰り返し飛行するために定められた経路である[37]。地理的、地形的、気象的条件や、航空保安施設の状況、各国の事情や国際事情などに配慮して、繰り返し飛行するのに適した経路が航空路に定められる[37]。そしてその名称、空域、位置、範囲などが一般に告示される[37]。航空路上を飛行する航空機は原則的に航空交通管制の指示を受ける[37]。

なお、航空機が全て航空路を飛行しなければならないということではない[37]。すなわち、航空機の中には航空路ではない空域を飛ぶものもある。

→「航空路」も参照

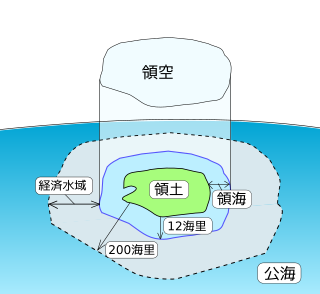

空と国家の主権

国家には主権があるとされており、地球表面の領域としては領土および領水があるが、領土および領水の上空にあたり国家の主権が及ぶ範囲を領空という。国家が領域の上空に対して領域権を有していることを領空主権という[38]。1919年のパリ国際航空条約や1944年の国際民間航空条約でも、各国がその領域上の空間において完全かつ排他的な主権を有することが承認されている[38]。航空機は、それが飛ぶ空の下にある国家(地上国という)の許可なしにはその上空を飛行することは認められていない[38]。

地上国の許可なくその領空に侵入することを領空侵犯という[38]。地上国は領空侵犯防止のために必要な措置をとることができる[38]。

領空の高さは無制限ではなく、高度100 km(10万 m)までの空間を領空とみなすことなっている[39]。これには、「宇宙空間」の定義が関係している[39]。

1967年に発効した宇宙条約では、宇宙空間の領有が禁止されているので、地表から宇宙空間の下端までの空間が領空ということになるが[39]、実は宇宙空間を定義することは領空の上限を定義することになるため各国の利害関係から明文化された国際条約は存在しておらず[39]、一般的には「地球の大気圏の外側が宇宙空間」とされるがどこまでを大気圏とするかも解釈がいくつかあり[39]、そのため1950年代に宇宙開発が始まったときに民間団体である国際航空連盟が「地上から100 kmが宇宙空間と大気圏の境界線」と定義した[39]。この100 kmの線をカーマンラインという。領空の高さの上限についても慣習的にカーマンラインが用いられるようになり、慣習的に、領空は高さ100 kmまでということになっているのである[39]。

Remove ads

地球以外

月

火星

火星では大気が薄いため空は地球より暗く、塵によって赤みがかった色になる[12]。火星の塵の大きさではミー散乱が卓越するが、ごく弱い波長依存があり、青い光が散乱されやすく赤い光が散乱されにくい特性のため、地球とは逆に昼は赤系、朝夕は青系の色となる[10][16]。

用語

- 基本単語

- 大空(おおぞら): 広々とした空[40]

- 空中(くうちゅう) : 大空の中[41]

- 低空(ていくう) : 空中の低い所[42]。地面や水面に近い空間[42]。

- 上空(じょうくう) : 空の上の方[43]

- 高空(こうくう) : 高い空[44]。上空[44]

- 曇(り)空(くもりぞら) : 雲におおわれていて、日のささない空[47]

- 雨空(あまぞら) : 今にも雨が降りそうな空、またすでに雨が降っている空[48]

- 雪空(ゆきぞら) : 雪が降ってきそうなようすの空[49]

- 晴空(せいくう) : 晴れた空、晴天[50]

ギャラリー

- 青空と太陽

- 灰色の曇天と薄暗い景色

- 地表付近の空が煙霧にかすむ

- 雨雲に覆われた黒っぽい空

- 英語で「vanilla sky」 (バニラ・スカイ)と呼ばれる薄明の時間帯の空

- 同じ地点のさまざまな朝焼け・夕焼け

- 仄かに明るい星空と樹木の影

- 夜空の細い月と星

- 満月の青白い薄明りと町明かりの赤み

- 長時間露光による星の軌跡

- 天の川が見える夜空

- 悪天候の夜の雷光(稲妻)と幕電

- 中緯度帯で極側の低空に見える赤色系オーロラ(低緯度オーロラ)

- 国際宇宙ステーションから望遠する日の出前の地球大気。上層は青色、下層は橙色。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads