トップQs

タイムライン

チャット

視点

紫禁城

中国北京市の宮殿、明王朝と清王朝の皇宮 ウィキペディアから

Remove ads

紫禁城(しきんじょう、簡体字中国語: 紫禁城、拼音: 、満洲語:ᡩᠠᠪᡣᡡᠷᡞ

ᡩᠣᠷᡤᡞ

ᡥᠣᡨ᠋ᠣᠨ、転写:dabkūri dorgi hoton)または故宮(こきゅう、簡体字中国語: 故宫、拼音: )は、中華人民共和国の北京市に位置する、明王朝と清王朝における皇室専用の宮殿のことを指す。

概要

別称の故宮は「古い宮殿、昔の宮殿」という意味である。現代に入ると、ほとんどの部屋が「故宮博物院」に吸収されて博物館として扱われている。孔廟・岱廟と並ぶ中国三大宮廷建築の1つとも言われている[1]。

紫禁城は、中国瀋陽にあるもう1つの故宮と合わせて「北京と瀋陽の明・清王朝皇宮」という名称で、ユネスコから文化遺産に登録されており、東西2.5km南北3kmに及ぶ総面積は7万2千平方メートルの世界最大の木造建築群として知られている。また、紫禁城は2024年7月27日に、「北京中軸線:中華の理想的秩序を示す建造物群」の一部として、もう1つの世界遺産にも登録されている。

歴史

現在の紫禁城は、1406年から1421年にかけて、モンゴル人の「クビライ大都宮殿」の位置に基づいて造られていた。1369年、明王朝の洪武帝は元王朝の宮殿を取り壊すよう命じた。1406年、永楽帝は南京から北京に遷都しようとするために、取り壊された元の宮殿の跡地に現在の紫禁城の建設が始まっていた[2]。建設は14年間続き、10万人の熟練した職人と最大100万人の労働者が完成に貢献していた[3]。

完成された紫禁城は、明王朝による1421年の南京から北京への帝都遷都以降、清王朝の滅亡まで、約500年間にわたり中国皇室専用の宮殿として使用されていた。

1644年、明への反旗を翻した李自成軍が北京を占領し、その際に紫禁城の一部を焼き尽くした。しかし、満洲族が建国した清王朝は李自成を北京から駆逐し、紫禁城を再び修繕していた。火事で焼けずに残った建物は、明の時代から変わらず漢民族の旨趣を維持した一方、新たに改築された建物には満洲族の建築の特徴も加わり、満漢両方の要素を備えた宮殿となった。その後、紫禁城の様式は変わることなく、現代に至っている。

1900年の義和団の乱では西太后と光緒帝が西安に逃亡し、日本やアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、ロシア、オーストリアによる「八カ国連合軍」に占領された[4]。

1908年12月、西太后が愛新覚羅溥儀を次代の皇帝に指名したことにより、溥儀はわずか2歳10か月で皇帝に即位させられて清朝の第12代宣統帝となり、紫禁城に居を構えた中国最後の皇帝となった。

1911年10月に辛亥革命が起き、袁世凱の要求を受けて1912年2月に溥儀は退位したが、中華民国臨時政府の「優待条件」として溥儀とその一族は、紫禁城の内廷での居住を許された。

しかし、1924年10月の馮玉祥による北京政変の際、11月5日を以て溥儀をはじめとする皇族には紫禁城から退去するよう通告され、その後は故宮と呼ばれルーヴル美術館などの例に倣い1925年10月10日に博物館として組織された。1949年に、中国共産党の指導者の毛沢東は城門の一つである天安門で中華人民共和国の建国を宣言した。

1961年に、中国国務院より国家重要文化財、1987年にユネスコより世界遺産に認定された。現在は建物自体も明と清の歴史を伝える故宮博物院の文物の一つとして一般開放されている。

Remove ads

主な建物

要約

視点

所在地

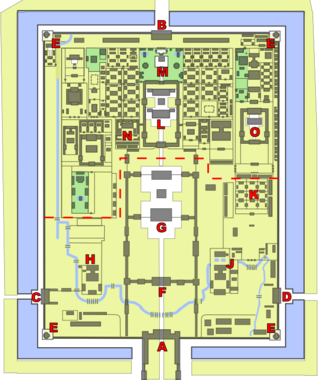

- - - 内廷(北側)と外朝(南側)の大まかな区分境界

|

A. 午門 B. 神武門 C. 西華門 D. 東華門 E. 隅櫓 F. 太和門 G. 太和殿 |

H. 武英殿 J. 文華殿 K. 南三所 L. 後三宮(乾清宮) M. 御花園 N. 養心殿 O. 皇極殿 |

北京の故宮は南北の長さ961m、東西の幅753m、面積72ha、980あまりの建物で構成されている。周囲は幅52m の水堀が囲む。城壁の高さは12mで底厚10m、頂厚は6m から7m。南に午門、東に東華門、西に西華門、北に神武門[6]がある。

紫禁城の名は、天帝(創造主)が住んでいる星とされる北極星を紫微星、北極星の周辺を回る星座の辺りを紫微垣と呼んだのに由来する「紫宮」、及び「天帝の命を受けて世界秩序の維持に責任を持つ皇帝(天子)」の住居たる「禁城(庶民などが自由に入るのを禁止された城)」の二語を合わせたものである[7]。

紫禁城は世界の中心を地上に具現した領域であり、天帝に代って地上を治める皇帝の住む宮殿として建設された。そのため「天子は南面す」の言葉通り、北に皇帝の宮殿が置かれている。

紫禁城の周辺には中南海、円明園、頤和園などの離宮も造営された。これらは庭園を中心とした施設で紫禁城よりも遥かに広い敷地をもっている。

外朝の外、皇城の南

かつては紫禁城をとり囲む皇城(dorgi hoton)[8]と呼ばれる区画が存在したが、辛亥革命以降、皇城の城壁は次々に取り壊されて、現在はほとんど形跡をとどめていない。

城門

- 午門(julergi dulimbai duka)[8]:天安門を入り、端門を抜けた北側にある紫禁城の南門。この門の名称は、紫禁城からして午(うま)の方角、つまり南の方角にある事から名付けられた。この門の特徴は、コの字型に両翼がせり出した独特の形をしていること。また、この午門に囲まれた広場では、官吏や宦官が午前4時に皇帝を遥拝することになっていた。百叩きの刑などの刑の執行も行われた。ちなみに、映画「ラストエンペラー」で生母の死を知った溥儀が外に出ようとして陳凱歌の演じる門番に止められたり、溥儀に紫禁城から追放された宦官達が居たのもこの場所である。当時、既に清朝は滅び中華民国の時代となっていたが、形式的上この門の内側は清朝のままであった(ただし、太和殿等の在る外朝部が中華民国の領域で、内朝部が清朝のままである)。現在は、観光記念品を販売する店があり、日本語解説のテープも貸し出している。なお、この午門から先は有料で、故宮博物院への入館券がなければ入ることができない。

- 東華門 (dergi eldengge duka)[8]:外朝東側にある門(清代には大臣らが使っていた門。格式が一つ低いとされる。皇帝・皇后・皇太后の棺がここから出されたので、「鬼門」・「陰門」とも呼ばれる)。

- 西華門 (wargi eldengge duka)[8]:外朝西側にある門。

外朝

- 内金水河:護城河ともいう。紫禁城をぐるりと囲む幅52mの堀。

- 太和門 (amba hūwaliyambure duka)[8]:外朝の正門。明代の名称は皇極門。紫禁城を居城とした明朝の歴代皇帝は、ここで政務を執った。現在は、書籍や観光記念品を販売する店がある。

- 獅子像:太和門の両側にいる青銅の像。如何にこの門が権威ある建物なのかを表している。

- 弘義閣 (jurgan be selgiyere asari)[8]

- 体仁閣 (gosin be yabubure asari)[8]

- 保和殿西廡:現在は絵画館となっている。

- 保和殿東廡:現在は鐘表館となっている。

- 歴代芸術館

前三殿

太和殿・中和殿・保和殿の総称。紫禁城の中心的建造物。外朝三殿ともいう。

- 太和殿 (amba hūwaliyambure deyen)[8]:明代の名称は皇極殿。俗称は金鑾殿。紫禁城の中軸線上にあって、外朝の三大殿の正殿。紫禁城を居城とした明・清両王朝の歴代皇帝の即位式や万寿節(皇帝の誕生日)・結婚、それに元旦や冬至などを祝う時と重要な朝会・筵宴・出征、そして皇帝の葬儀など宮廷の重大な式典を行った最も重要な建物である。式典が行われるときには、太和殿前の広場に官吏たちがずらりと並び、全員で三跪九叩頭の礼を行った。また、太和殿は現存する中国最大の木造建築で[9]、高さ35m、幅約63m、奥行き約33mもあり、しかも3段の大きな台座の上に建っているので、数ある紫禁城の建物の中で最も大きく見える。現在は、清朝時代のままの宮廷の姿を陳列している。玉座の上には大玉が吊るされ、皇帝として不適の者が座ると玉が落ちてくるという迷信があり、袁世凱は、わざわざ玉座をずらして座り、現在もそのままとなっている。

- 日時計:太和殿のすぐ隣にある皇帝の権威の象徴。

- 鶴の像

- 亀の像

- 中和殿 (dulimbai hūwaliyambure deyen)[8]:明代の名称は中極殿。太和殿の後ろ側にあり、式典が太和殿で行われる直前に皇帝が大臣らから祝辞を受け、一旦、休憩した場所。この中和殿は数ある紫禁城にある建物の中で唯一、正方形の形をしているのが特徴。現在は、清朝時代のままの宮廷の姿を陳列している。

- 保和殿 (enteheme hūwaliyambure deyen)[8]:明代の名称は建極殿。中和殿の後ろ側にあり、式典が太和殿で行われる直前に皇帝が更衣をした場所。清朝の時代は、毎年正月にモンゴル、ウイグルの王侯を招いての宴会も行われ、乾隆帝以来、皇帝臨席の下、官吏採用試験である文科挙の最終試験である殿試が、ここで行われた。現在は、清朝時代の宮廷の姿を陳列している。

紫禁城東南部

- 文華殿 (šu eldengge deyen)[8]:明朝の時代は皇太子がここに暮らし、「内閣」が置かれた。清朝の時代は、清朝の乾隆帝によって編纂された「四庫全書」がここに収められ、儒教の講義が行われた。文武二殿の一つ。

- 精一堂

- 恭黙室

- 九五斎

- 玉食館

- 省愆居

- 主敬殿 (ginggun be da araha deyen)[8]

- 本仁殿 (gosin be fulehe obure deyen)[8]

- 集義殿 (jurgan be isabure deyen)[8]

- 伝心殿 (mujilen be ulara deyen)[8]

- 治牲所

- 文淵閣 (šu tunggu asari)[8]

- 鑾儀衛 (dorgi faidan be kadalara yamun)[8]

- 地和庫房

- 国史館 (gurun i suduri kuren)[8]

上駟院・南三所

内閣(dorgi yamun)

紫禁城西南部

内廷

後三宮

乾清宮・交泰殿・坤寧宮の総称。内廷の中軸線にあって、内廷の中心的建造物。現在は、清朝時代のままの宮廷の姿を陳列している。

- 乾清門:内廷の正門。宮殿の造りで、内部には孔子を祀った一室があった。紫禁城を居城とした清朝の歴代皇帝は、ここで「御門の政」(日常の政務を執る事)を行った。現在は、記念品を販売する店がある。

- 乾清宮西廡:清朝の時代、南書房 (julergi bithei boo)[10]・敬事房(baita ginggulere boo)[11]として使われた。現在は、青銅器館となっている。

- 乾清宮東廡:清朝の時代、上書房として使われ、紫禁城を居城とした清朝の歴代皇帝の皇子達が勉学に励んだ場所。

- 乾清宮:清朝の雍正帝以前は、紫禁城を居城とした明・清両王朝の歴代皇帝の寝宮であったが、清朝の雍正帝以降、清朝歴代皇帝の寝宮は養心殿へと移り、皇帝が大臣を召見し、上奏文の処理、日常の政務を執る場所と筵宴(=宴会を意する勅語、ちなみに口語・文語はそれぞれ筵席・筵会)を行う場所となった他、皇帝が崩御した際、その棺を一旦、安置する場所ともなった。

- 交泰殿:紫禁城を居城とした明・清両王朝の皇帝の皇后の冊立の儀式が行われた場所で、皇后は元旦・冬至・千秋(皇后誕生日)の祝賀をここで受けた。乾隆帝の頃には印璽の収蔵に使用された。

- 坤寧宮:明朝の時代は、紫禁城を居城とした明朝歴代皇帝の皇后が居住する正宮であった場所で、明朝最後の皇帝、崇禎帝が1644年の北京陥落の時に皇后と公主を殺した場所でもある。また、清朝の時代は、朝神・夕神という満漢仏集合の神々(薩満教の神様)が祀られ、司祝というシャーマンによって、朝祭・夕祭・月祭、など満洲人のシャーマニズムの儀式が行われた他、紫禁城を居城とした清朝歴代皇帝と、その皇后との婚礼が執り行われ、新婚の皇帝と皇后が結婚初夜を過ごす場所であった。なお、最後に執り行われた清朝の皇帝と、その皇后との婚礼は、清朝滅亡後の1922年に執り行われた溥儀(宣統帝)と婉容(ゴブロ皇后)との御成婚式であった。

- 坤寧門:後三宮の北門。ここから御花園に入ることができる。

御花園

紫禁城最大の花園で楼閣がある他、堆秀山という山があり、紫禁城を居城とした明・清両王朝の歴代皇帝が、后妃達と遊楽をした場所でもある。

- 養性斎:築山に囲まれ、景色が奥ゆかしい場所。清朝滅亡後の1919年に溥儀の帝師(英文教師)として招聘されたイギリス人のレジナルド・ジョンストンが住居とした場所。

- 絳雪軒:当初、数本の海棠の木があるのみであったが、風に飛び散る落花が絳色(深紅色)の雪片のようであることから絳雪軒と名付けられた。

- 欽安殿:玄天上帝という道家の天帝を祀る神殿。

- 順貞門:御花園の北門。

内廷の北側中央(御花園の北側)

内廷西側

- 隆宗門:乾清門の前にある広場の西門。現在、ここにファースト・フードの店がある。

- 軍機処 (coohai nashūn i ba)[10]:1729年(雍正7年)7月5日に雍正帝によって設置された軍機処があった所。軍機大臣がここで待命し、皇帝の召見を待った。

- 養心殿 (mujilen be ujire deyen)[8]:清の康熙帝の頃は書斎として使用されていたが、次の雍正帝以降、清朝歴代皇帝が居住する寝宮となった。また、同治帝と光緒帝の時代に慈安皇太后(東太后)、慈禧皇太后(西太后)が「垂簾聴政」を行った所でもあり、1912年2月12日に御前会議によって清朝最後の皇帝、宣統帝の退位を決定した隆裕皇太后によって、「宣統帝退位詔書」が発布された所でもある。

西六宮

妃たちの居住地である。清朝の同治帝の生母、慈禧皇太后が居住し、西太后と呼ばれた。

- 永寿宮:現在は、文物陳列室となっている。

- 太極殿:啓祥宮ともいう。現在は、清朝時代のままの宮廷の姿で陳列されている。

- 体元殿 (ikengge be dursuleme deyen)[13]:太極殿の後殿。後部は長春宮の舞台となっている。 現在は清朝時代のままの宮廷の姿で陳列されている。

- 長春宮 (forgon enteheme obure gurung):現在は、清朝時代のままの宮廷の姿で陳列されている。

- 承禧殿

- 綏寿殿

- 履綏殿

- 平安室

- 翊坤宮:現在は、清朝時代のままの宮廷の姿で陳列されている。

- 元和殿

- 延洪殿

- 儲秀宮:現在は、清朝時代のままの宮廷の姿で陳列されている。

- 体和殿:儲秀宮に住む慈禧皇太后(西太后)が食事をした所。現在は、清朝時代のままの宮廷の姿で陳列されている。

- 麗景軒

- 咸福宮 (yooni hūturingga gurung)[11]

- 同道堂 (doro banjinara tang)[14]

- 長康右門:西一長街の北門。ここから御花園に入ることができる。

内廷の東側

- 景運門:乾清門前の広場の東門。現在、ここに売店がある。

- 奉先殿 (nenehe be ginggulere deyen)[8]:明朝の時代に建てられた皇室用寺。紫禁城を居城とした明・清両王朝の歴代皇帝が祖先の霊を、ここに祀った。現在は、文物陳列室となっている。

- 内左門:東一長街の南門で、ここから内廷の斎宮、東六宮へと通じている。

- 斎宮 (targara gurung)[11]:清朝の雍正帝の時代に皇帝の斎戒のために建てられた。現在は、文物陳列室となっている。

- 誠粛殿 (unenggi ginggun deyen)[15]

- 毓慶宮:清朝の康熙帝の時代に皇太子のために建てられた寝宮。10歳を過ぎた清朝の皇太子は、ここで自立生活を送った。

- 継徳堂

- 味余書室

- 知不足斎

- 宛委別蔵室

東六宮

妃たちの居住地である。清朝の咸豊帝の皇后、慈安皇太后が居住し、東太后と呼ばれた。

- 景仁宮:現在は、文物陳列室となっている。

- 承乾宮:現在は、文物陳列室となっている。

- 永和宮:現在は、文物陳列室となっている。

- 同順斎

- 鍾粋宮:現在は、工芸館玉器陳列室となっている。

- 景陽宮:現在は、工芸館琺瑯陳列室となっている。

- 御書房 (han i bithei boo)[16]

- 延禧宮

- 長康左門:東一街の北門。ここから御花園へ入ることができる。

養老宮

紫禁城の西北部にある宮殿。

寧寿宮

明朝の時代、皇帝亡き後、未亡人となった皇后と妃嬪達が居住した場所であり、紫禁城の東北部にある。清朝の康熙帝の時代に寧寿宮と名称を変更し、皇太后の居所となった。その後、乾隆帝の時代に改築され、後に太上皇宮殿として皇極殿と名付けられた。清朝が最盛期を迎えた乾隆帝の時代の建築の芸術と風格を代表する傑作となっている。

- 錫慶門 (urgun isabure duka)[18]:現在は、珍宝館の入場券売り場となっている。

- 寧寿宮正門:現在は、珍宝館の入口となっている。

- 九龍壁:中国で有名な三つの「九龍壁」の一つ。長さ29.4m、高さ3.5mもある巨大な瑠璃装飾の壁で、1772年(乾隆37年)に建造された。現在は、故宮観光のメインの一つとなっているが、この九龍壁を見るには、別料金が必要となる。

- 皇極殿 (amba ten i deyen)[8]:1795年(乾隆60年)、治世60年に達した乾隆帝が祖父の康熙帝の治世61年を超えてはならないという名目で帝位を皇太子の愛新覚羅顒琰(嘉慶帝)に譲り、太上皇となった後、院政を敷いた清寧宮の正殿。

- 寧寿宮 (nikton jalafungga gurung)[8]:明代の名称は仁寿宮。1795年(乾隆60年)、治世60年に達した乾隆帝が祖父の康熙帝の治世61年を超えてはならないという名目で帝位を皇太子の愛新覚羅顒琰(嘉慶帝)に譲り、太上皇となった後、居住した寝殿。現在は、珍宝館の第二展示室となっている。

- 金昭玉粋殿

- 養性殿:清朝の乾隆帝の時代に養心殿を模して建てられたもの。現在は、清朝時代のままの宮廷の姿で陳列されている。

- 暢音閣:宮廷の戯桜(舞台)であったが、現在は、清宮芝居の衣装、道具などが展示されている。

- 閲是楼

- 衍祺門:乾隆花園の南門。

- 楽寿堂:清朝の乾隆帝の時代に円明園の淳化軒を模して建てられたもの。

- 乾隆花園:清朝の乾隆帝の時代に造られた庭園。

- 珍妃井:義和団の乱の最中の1900年(光緒26年)8月15日に光緒帝が最も寵愛した妃であった珍妃が、慈禧皇太后(西太后)によって投げ込まれて殺された井戸。

- 順貞門:寧寿宮の北門。現在は、珍宝館の出口となっている。

- 頤和軒

- 景祺閣

- 尋沿書屋

- 古華軒

- 遂初堂

- 延趣楼

- 翠賞楼

- 養和精舎

- 符望閣

- 玉粹軒

- 竹香館

- 倦勤斎

- 景福宮

- 佛日楼

- 梵華楼

- 慶寿堂

- 兆祥所

乾東五所

- 古董房

- 四執庫

- 敬事房

- 寿薬局

- 如意館 (nirugan nirure kuren)[8]

重華宮

付属遺構

- 西苑:紫禁城西部の「北海」・「中海」・「南海」の溜池と周囲の緑地に営まれた庭園と離宮群。北京の水確保のために作られたが、清代には皇帝、皇族などが庭園、離宮を造営した。いまは中華人民共和国の政府機関があり、非公開の所もある。

- 景山 (ambalinggū alin)[8]:紫禁城の裏山「景山公園」になっている。1644年明朝の崇禎帝が首をつって自殺した所である。

- 天安門

- 太和門

- 金水河

- 獅子(狛犬)

- 屋根の装飾

- 中和殿

- 中和殿内部

- 文淵閣

- 乾清門

- 乾清宮

- 軍機処

- 千秋亭(御花園)

- 北東の隅櫓

- 紫禁城衛星写真

(1967年) - 景山公園からの眺め

Remove ads

故宮博物院

中華人民共和国北京市の故宮博物院(簡体字:故宫博物院)は、もとの宮殿(紫禁城、別称は故宮)であった所を博物館にしている。2011年5月現在の収蔵品は絵画・陶磁器・文書など180万点である(清朝が残した文物は全体の約85%である)[21]。

中国の5A級観光地(2007年認定)[22]。一般入場料は40元(4月から10月は60元)。留学生のみ学生証によって学割が適用される場合があるが基本的には外国人は子供も一般料金が適用される。120cm以下の子供は外国人を含めて無料。「珍宝館」および「鐘錶(時計)館」はそれぞれ別料金(10元)である。敷地内は広大で、売店や軽食堂がある[23]。また多くの言語の音声ガイドサービスが用意されていて、中には人工言語のエスペラントまである。等級は中国国家一級博物館に分類されている。

政治的な事情で分離した台湾(中華民国)の国立故宮博物院とは、2009年10月に初の共同展「雍正帝-清・世宗文物大展」を開催しており[24]、2016年9月には国立故宮博物院院長退任直後の馮明珠が中華人民共和国政府の招聘で北京故宮博物院顧問に就任して台湾で物議を醸した[25]。

2013年から文化財の保護やサービス向上を目指す「平安故宮」プロジェクトが進められている[26]。

2022年7月には故宮博物院から貸し出された美術品を利用して香港故宮文化博物館が開業した[27]。

現在は故宮博物院の敷地外となっている天安門や端門への登楼も有料で可能であり、正門である午門の前にも民営の小さな展示館がたくさんある。

主な展示物

- 陶製 童子枕

- 銅製の帽子掛時計(清時代)

- 洛神賦(顧愷之作、東晋時代)

- 遊春図(展子虔作、隋時代)

- 歩輦図(閻立本作、唐時代)

- 写生珍禽図(五代十国時代)

文献

Remove ads

観光

関連項目

- 故宮博物院

- 北京と瀋陽の明・清王朝皇宮

- 中華人民共和国の世界遺産

- 「トゥーランドット」 - 1998年9月紫禁城で上演され話題になったオペラ

- 「ラストエンペラー」 - 愛新覚羅溥儀の生涯を描いた映画。作品中の大半を紫禁城を借り切って撮影された。

- 紫禁城の落日

- 紫禁城の黄昏

- 遜清皇室小朝廷

- フエの建造物群 - 阮朝の古都

- 景福宮 - 李氏朝鮮の王宮

- 瀋陽故宮 - 紫禁城以外で故宮とよばれる場所

- 明故宮 - 南京にある明朝の宮殿跡

- 京都御所

- 京都御苑

- 大内裏

- 平城宮跡

- 内裏

- 太湖 - 乾隆帝が設計した乾隆花園(寧寿宮花園)には、紫禁城から1,000km以上離れた所から持ち込んだ石灰岩の太湖石がある。

Remove ads

参考文献

- 「故宮案内」遼寧師範大学出版社・大連

- 入江曜子『紫禁城 清朝の歴史を歩く』 岩波書店〈岩波新書〉、2008年、ISBN 978-4004311416

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads