トップQs

タイムライン

チャット

視点

航空用エンジン

ウィキペディアから

Remove ads

航空用エンジン(こうくう よう エンジン)とは、航空機に搭載され、航空機の飛行に必要な推力(推進力)を生み出すエンジンである。補助動力装置やラムエア・タービンなど電源や油圧を確保するエンジンは含まれない。航空エンジンともいう。英語では主に "aircraft engine" といい、"aero engine" ともいう。

21世紀前期前半の現在、汎用・商用・軍用の航空エンジンは全て内燃機関であるが、研究用またはデモンストレーション用には電動機なども存在する。

Remove ads

概要

基本構造は自動車や船舶に使用されるものと同等であるが、飛行機はエンジンが停止すると高度を維持できず墜落するため、革新的な先端技術よりも信頼性が最重要視される。また重量が性能に大きく影響するため、パワーウェイトレシオや推力重量比、燃料消費率が重視される。多くの国の航空法では、一定の飛行時間ごとにオーバーホールが必要となることや、エンジンのみを性能の向上した新型と交換することも多いため、メンテナンス性も考慮される。また旅客機では空港周辺への騒音被害を軽減するため静粛性も考慮される。飛行機は中古機の売買が盛んであり、長期にわたって部品が入手できれば資産価値の低下が防がれる。

基本的に発着は整備スタッフが常駐する定められた場所(飛行場や空港)に限られ、出発時間などスケジュールも決められているため、始動や暖気に時間や手間がかかっても問題とされない。また要件が厳しいため高価であるが、コストより安全性が重視されることから容認される。

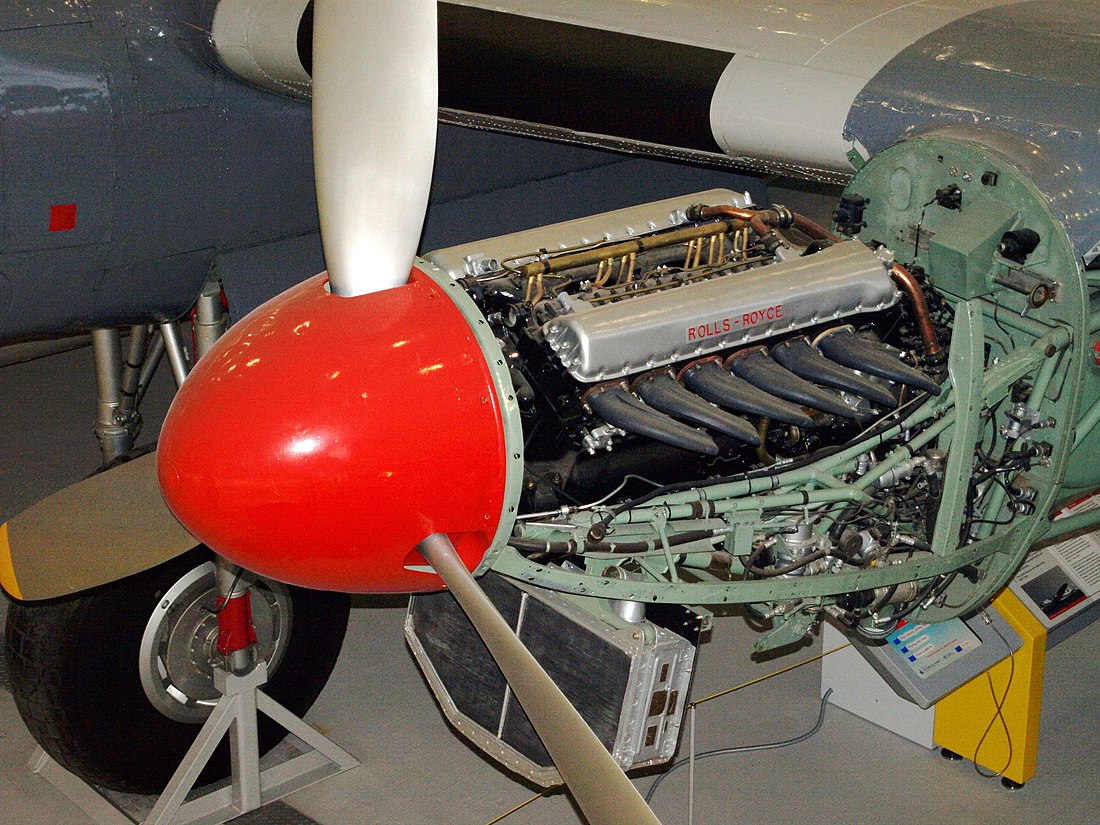

黎明期には個人や小規模な工房による製作も多かったが、安全性が要求されるようになると技術力を有する大企業が優位となり、現代ではジェットエンジン市場はGE・アビエーション、ロールス・ロイス、プラット・アンド・ホイットニーの三大メーカーがシェアを独占している[1]。レシプロエンジンはライカミング・エンジンズとコンチネンタル・モータースのシェアが大きい。

Remove ads

分類

作動流体の種類、圧縮方法、推進力を発生させる流体の種類で分類すると次のようになる。

タービンで駆動する圧縮機により混合気を圧縮するタイプ(排気タービン過給式ピストンエンジンを除く)のエンジンを、ガスタービンエンジンと総称することもある。

Remove ads

歴史

→「航空に関する年表」も参照

- 1852年9月23日 - フランスのアンリ・ジファールが、蒸気機関で駆動するプロペラをつけた有人飛行船の飛行に成功した。この飛行船は史上初の動力付き航空機となった。最大出力 3 PS、最高速度は 8 km/h。

- 1872年12月13日 - ドイツのパウル・ヘンラインが、ガスを燃料とする内燃機関を推進用エンジンとした飛行船の飛行を行なった。内燃機関を用いて飛行に成功した初めての航空機となった。ルノアール製4気筒ピストンエンジン、エンジン重量 233 kg、排気量 19.2 L、最大出力 6 PS、連続出力 3 PS、燃料は合成ガス。最高速度は 19 km/h。

- 1888年8月10日 - ドイツのフリードリッヒ・ヘルマン・ヴェルファートが、ガソリンを燃料としたピストンエンジンを搭載した飛行船の飛行に成功する。ガソリンを燃料としたピストンエンジンを搭載して、飛行に成功した初めての航空機である。ダイムラー製ガソリン燃料ピストンエンジン、Standuhrを搭載。

- 1900年7月2日 - ドイツのフェルディナント・フォン・ツェッペリンが、硬式飛行船として世界初のツェッペリン LZ 1(cf.) の飛行に成功する。同機は、ダイムラー製15PSピストンエンジンを2基搭載していた。最高速度は 27 km/h。

- 1930年、アメリカ合衆国のアルミニウム業のオーステナルが、航空機エンジンの生産を開始。

レシプロエンジン

要約

視点

ピストン機関を利用したエンジン。基本的には自動車用などと共通し、個人レベルでも製作できることから、動力付き航空機の誕生時から使用されてきた。

多くは回転軸にプロペラが取り付けられるが、O-300のように減速ギアボックスを介するエンジンも存在する。

第二次世界大戦中には軍用機向けとして開発が進み飛躍的に発展、2,000馬力超のエンジンが実用化され、3,500馬力を発揮するエンジンまで出現し[2]、航空機に搭載できる小型軽量な過給機、インタークーラーや水メタノール噴射装置などの補機類も多数開発された。

第二次世界大戦終結後は、ジェットエンジンの発達とターボプロップエンジンの小型化に加え、音速を超えると推力が著しく低下するので、プロペラ機は時速750km程度が限界[3]であることから、20世紀後半以降は150-300馬力の軽飛行機向けが中心である。このため多数存在したレシプロエンジンのメーカーは廃業や統合が相次いだ。戦後の新規参入として1980年代にポルシェが911のエンジンをベースにしたPFM3200を販売したが、参入時期が小型機市場の停滞期に重なり、80基あまりを製造したのみで1991年に撤退、これ以降はライカミング・エンジンズとコンチネンタル・モータースがシェアを二分している。

軽量スポーツ航空機 (light-sport aircraft (LSA)) などの軽量機向けとしてロータックスが80-100馬力の軽量エンジンを生産している。超軽量動力機やモーターグライダーなどは100馬力未満で十分なため、ロータックスのほか、SOLO社 (de) やフレッシュブリーズ社 (Fresh Breeze) などの専門メーカーが、10-50馬力の小型エンジンを製造している。無人航空機用としては斎藤製作所など模型航空機用のエンジンメーカーの製品が利用されている。

アメリカではエクスペリメンタル・カテゴリーで登録すると型式認定を受けていないエンジンでも使用出来ることから、ホームビルト機の愛好家は信頼性と性能が高く安価で部品の流通量も多い日本車のエンジンを流用しており、トランスミッションやFADECなど航空機へ搭載するためのパーツを販売する会社や、自社で改造したエンジンを完成品として販売するメーカーも存在する[4]。

初期にはロータリー式の星形が使われていたが、次第に空冷では星型、液冷ではV型が主流となった。現代では軽量で振動の少ない空冷の水平対向が主流である。倒立V型など特定機種(戦闘機)にとってメリットが大きい形式も存在する。少数ながら、ヴァンケルロータリーエンジンを搭載したモーターグライダーが存在する。

点火装置は信頼性が高く、バッテリーが不用なマグネトー式が主流である。エンジンオイルの循環方法は、ごく一部を除き、重力加速の影響が少ないドライサンプを使う。

燃料は航空用ガソリンを使用するガソリンエンジンが主流であるが、より安価なジェット燃料 (JET-A1) を使用する航空用ディーゼルエンジン[5]も存在する。また、代替燃料の研究も行われている。自動車エンジンでは通常のガソリンが利用できるため維持費も安くなる[4]。

過給器(ターボチャージャーやスーパーチャージャー)の有無、ガソリンかディーゼルにかかわらず操縦士や整備士の資格は「ピストン」に分類される。なお、ピストンとなっているがヴァンケルロータリーエンジンも含まれる。

Remove ads

ジェットエンジン

操縦士や整備士の資格では、圧縮にタービンで駆動する圧縮機の回転を使うもの(ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ターボプロップエンジン、ターボシャフトエンジン)は『タービン』に分類される。

→詳細は「ジェットエンジン」を参照

その他

要約

視点

現在の航空法では航空機のエンジンはレシプロとタービンのみが想定され、これ以外の動力について法的な区分は明確にされていない。飛行させる際には実験機扱いとなり、試験飛行等の許可で個別に審査される。

蒸気機関

世界初の動力飛行は、アンリ・ジファールが開発して1852年9月24日に初飛行を果たした軟式飛行船で、3馬力の蒸気エンジンを搭載していた。

飛行機の黎明期には内燃機関の性能が低く、既に実用化されていた蒸気機関の使用が検討された。しかし、内燃機関の性能が向上すると、パワーウェイトレシオがより優れている内燃機関が選択され、蒸気機関は用いられなくなった。飛行機への採用例は、ジョン・ストリングフェローとウィリアム・ヘンソンによる空中蒸気運搬車 (aerial steam carriage) (エリアルスチームキャリッジ)や、エアロドロームの無人実験機など、数例しかない。

ラムジェット

ラムジェットエンジンはターボジェットに比べ構造が単純で軽量であり超音速での効率が高い利点があるが、静止状態から始動できない(単独で離陸できない)ため補助用や他のエンジンと組み合わせた統合型の実験が行われている。

パルスジェット

パルスジェットは構造が単純なため量産のハードルが低かったが、性能が高度に影響されやすいなどの問題から実験のみで終了した。

構造が単純で市販レベルの材料でも制作できるため、個人の趣味や原理を学ぶための教材として製作されている。

ロケット

ロケットエンジンを利用する飛行機である「ロケット飛行機」は、航空機の黎明期に存在したが、ジェットエンジンに置き換えられた。

離陸時の補助として使うJATO用として一部に使われていた。

原子力

原子力エンジンを動力源とする飛行機は「原子力飛行機」と呼ばれ、アメリカ合衆国とソビエト連邦で研究されていた。

X-6計画では、機内に小型原子炉を搭載し、取り出した熱で原子力ターボジェットエンジン4基を駆動し、推進する予定であった。また、ラムジェットエンジンの熱源に原子力を用いる計画も存在した。

電動機

プロペラは電動機で回転させることも可能であるため、内燃機関の代わりに電動機を使用する電動航空機の実験が行われている。

モーターグライダーには電動機でプロペラを回す機種が存在する(免許は内燃機関と共通)。超軽量動力機にも電動機を搭載することがある。

→詳細は「電動航空機」を参照

圧縮空気

ロータリーエンジン

ロータリーエンジン(ヴァンケルエンジン)は小型軽量ながら高出力という利点があるため、モーターグライダーのエンジンとして排気量の少ない物が使われている。

このほかにも練習機やホームビルト機などに採用された例があるが、ピストンエンジンと比較して価格やメンテナンス性に劣るため、普及していない。

イオンクラフト

人間

パイロットが動力となりプロペラを回転させる航空機は人力飛行機と呼ばれ、記録挑戦のための機体が多数製作されている。

→詳細は「人力飛行機」を参照

Remove ads

搭載パターン

航空機に取り付けられたエンジンは発動機の「発(はつ)」で数え、1基は単発、2基は双発、3基は三発、4基は四発、3基以上は多発とも呼ばれる。多発では左右でバランスが取れるように配置する。偶数では左右対称に、奇数では左右対称に加え胴体に1基を配置する。

プロペラ機の場合はエンジンでなくプロペラの位置で分類され、前方に配置する牽引式、後方に配置する推進式、両方に配置するプッシュプル方式がある。ジェットエンジンの場合は、主翼、後部に搭載するリアエンジン、機体上部(シーラス Vision SF50など)、となる。

モーターグライダーは、機体内部にエンジンを搭載し格納したプロペラを機体上部に展開する、飛行機のように機首に搭載、後部に搭載するなどの形式がある。

かつては双発機の場合、エンジンが停止した場合に備え最寄の空港から120分以上離れたところを飛ぶことができず、大洋を最短経路で飛ぶことは許されなかった (ETOPS 120)。そのため、3発機は双発機ではできない長距離飛行が可能でありつつも、4発機よりエンジンが1つ少ないため、低コストで大型機市場でそれなりの地位を占めていた。しかし、3発機ではDC-10のように垂直尾翼の根元付近にエンジンを設けると位置が高いため整備が難しくなり、L-1011のようにS字ダクトにすると吸気効率が犠牲となる。最寄の空港から180分 (ETOPS 180) や207分 (ETOPS 207) 離れた地点を飛ぶことが可能ないエンジンが登場すると、旅客機では双発が主流となり、3発機は大きく数を減らした。双発機の尾部に電動ファンを追加する研究が行われている[7]。

- 牽引式のセスナ 172

- 3発機のDC-10-30

- リアエンジン方式の双発機であるマクドネル・ダグラスMD-88

- 4発機であるエアバスA380

- 機体上部にエンジンを配置したシーラス Vision SF50

- 機体上部にプロペラを展開したモーターグライダー

- 機体後部に搭載されたエンジンと畳まれたプロペラ(モーターグライダー)

- 主翼上面にエンジンを配置したHondaJet

Remove ads

試験施設

ロールス・ロイス社は、航空用エンジン専用の実証テストベッド(実証試験施設)[8]「テストベッド80 (Testbed 80)」[9][10][11][12]を2021年に開設する。これは世界最大の航空用エンジン試験施設であり、イングランド中部の都市ダービーに所在する[10]。2021年1月14日、同社は自社製エンジン「トレント XWB-97」を使って試験の試運転を完了しており[9][11]、数か月以内に正式に開設できる運びとなった[9]。

屋内面積 約7,500 m2[9]。140,000 Lの燃料タンクを装備[9]。最大推力 155 klbfのエンジンをテストする能力を有しており[9]、この推力は、たった1基のエンジンでボーイング747を余裕で飛行させられるだけの大きさである[10]。建設費用を含む当プロジェクトの投資額は、完成までの約3年間で約9000万UKポンド[9](同年2月の為替レートで約130億2635万円)であった。同社はこの施設を使って低炭素社会に対応した航空用エンジンの開発を推し進めるという[10][9]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads