トップQs

タイムライン

チャット

視点

舷

ウィキペディアから

Remove ads

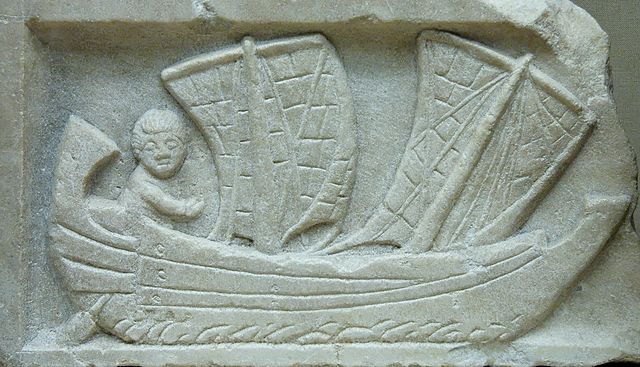

舷(げん)とは、船の側面のことである。船縁(ふなべり)、船端(ふなばた)とも言う。

船首に向かって右側の舷を右舷(うげん、みぎげん)と言い、左側の舷を左舷(さげん、ひだりげん)と言う。「みぎげん」「ひだりげん」という読み方は、日本海軍・海上自衛隊において聞き間違いを防ぐために使われているものである[1]。英語では右舷をスターボード(英: starboard)、左舷をポート(英: port)と言う。

船は、進行方向が他の船にわかるようにするために、左舷に赤色、右舷に緑色の航行灯を点灯する。慣習的に、船は左舷側で接岸し、搭乗口は左舷に設けられることが多い。

船では右舷が上席であり左舷は下座になる。船長は階段でも右舷側を使い、船長室も右舷側にあるのが普通である。また、船倉の番号も右舷側から1番が始まる。

これらの事項は航空機にも準用され、機首に向かって左側の側面を左舷、右側を右舷という。それぞれの主翼の先端に、左舷側は赤、右舷側は緑の航行灯を設置する。搭乗口は左舷側に設けられることが多い。

Remove ads

語源

スターボード

スターボード(starboard)という言葉は、古ノルド語のstýri(操作する)とborð(舷)に基づく古英語のsteorbordから来ている。これは、初期の船の操舵方法に由来する。現在のような船の中心線上に舵が取り付けられるより以前、船の操舵は舵櫂(舵取り用の櫂)によって行われていた。舵櫂は船尾にいる漕ぎ手によって操作されるが、左利きよりも右利きの人の方が多いため、右利きの漕ぎ手が操作しやすいように舵櫂は右舷に設置された。

ポート

ポート(port)という言葉は、接岸時に舵櫂が邪魔にならないよう、左舷を桟橋や岸壁に着けたことに由来する。

イギリスでは元々左舷をラーボード (英: larboard) と言った。中英語のladebordが、16世紀にstarboardに引きずられる形でlarboardに転訛した。特に風の中で叫ぶときなど、larboardはstarboardと聞き間違えやすいため[2] 、他国と同じportに置き換えられた。

ラーボードという言葉は、1850年代の捕鯨船ではまだ使われていたが、そのころ商船ではすでにポートに取って代わられていた。イギリス海軍では1844年まで左舷をポートと言うことを公式には許容していなかった。チャールズ・ダーウィンが乗船した帆船「ビーグル」の艦長ロバート・フィッツロイが、船員にラーボードの代わりにポートを使うよう教えたという。

Remove ads

他の船に対する優先進行権

→詳細は「スターボード艇優先の原則」を参照

いかなる船も絶対的な「優先進行権」は持っていない。あるのは「進路を保つ(stand-on)」か「進路を譲る(give-way)」かである。

2隻の船が互いに接近し、衝突するおそれがある場合を考える。通常は、進行方向に対して左側の船が進路を譲る。右側の船からは相手の右舷(緑の航行灯)が見え、左側の船からは相手の左舷(赤の航行灯)が見える。緑灯が見える船は進路を保ち、紅灯が見える船は進路を譲る決まりになっている。

ただしこれは原則であり、例えば帆船と動力船の進路が交叉する場合は、動力船の方が進路を譲る。動力船同士でも、どちらかの船の操船能力に制限がある場合は、そうでない方が進路を譲る。帆船同士の場合は、左舷に風を受けている船が進路を譲る。即ち、緑灯が見えているからと言って、進んでも問題ないということが保証されているわけではない。

初期の鉄道信号は、海上でのこの原則に従って「停止/注意/進行」が「赤/緑/白」であった。後に、現在のような「赤/黄/緑」になった。

Remove ads

関連項目

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads