トップQs

タイムライン

チャット

視点

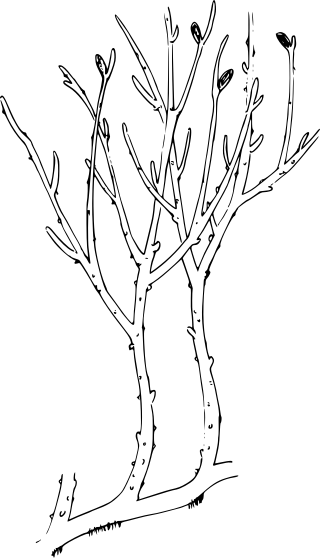

裸茎植物

ウィキペディアから

Remove ads

裸茎植物(らけいしょくぶつ、psilophytes[1][2], Psilopsida[3])は、陸上植物のうち、マツバランやプシロフィトン、リニアのように、根や葉を持たず、茎も単純な原生中心柱を持つ分類群をまとめた分類群である[4][5]。コケ植物を除く陸上植物である多胞子嚢植物の中で[6][7]、裸茎植物には様々な系統のものが含まれる[8]。歴史的には様々に分類されたが、近縁でない雑多な化石植物を含む分類群であり、現在は分岐学的解析に基づいて、前維管束植物、リニア植物(リニア類・クックソニア)、ゾステロフィルム類、トリメロフィトン類の4つの系統が認識される(#現在支持されている系統関係を参照)[9][注釈 1]。

門や亜門の階級に置かれ、裸茎植物門(Psilophyta)[10]や裸茎植物亜門(Psilophytina)[11]と呼ばれた。プシロフィトンが古生マツバラン属と訳されたことから[12]、古生マツバラン類(こせいマツバランるい)とも訳される[2][13][注釈 2]。無葉類という表現もあった[14]。長谷部 (2020) はその姿に注目し、テローム植物(テロームしょくぶつ)と呼んでいる[15]。現在では多系統群であることが分かっており[15][16]、本項では歴史的な文脈で述べる。

Remove ads

分類群

要約

視点

「裸茎植物」は、かつて小葉植物(鱗葉類、ヒカゲノカズラ類)、有節植物(楔葉類、トクサ類)、シダ類(大葉類)とともにシダ植物を構成する4群のうちの一つとして扱われてきた[17][18]。

以下、岩槻 (1975) における、裸茎植物の分類の一例を示す。†は絶滅属(化石分類群)を示す。裸茎植物に含まれる群は時代や研究者により異なり、下記に示されるもの以外にもプセウドスポロクヌス Pseudosporochnus[19]やアネウロフィトン Aneurophyton[20]、クラドキシロン Cladoxylon[20]なども含まれていた[注釈 3]。ほかの分類体系については、下記を参照。

以下のうち、ゾステロフィルム類とアステロキシロンは現在では小葉植物とされ、特にアステロキシロンはその中でもヒカゲノカズラ綱に分類される[23][24]。また、マツバラン綱は大葉シダ植物に内包される[25][26]。

- 裸茎植物亜門 Psilophytina

- 古生マツバラン綱[19](プシロフィトン綱[10]) Psilophytopsida

- 古生マツバラン目[12](プシロフィトン目[10]、裸茎植物目[27]) Psilophytales

- リニア科(ライニア科[12]) Rhyniaceae

- リニア亜科(ライニア亜科[12]) Rhynioideae

- †クックソニア[28] Cooksonia Lang

- †Hicklingia Kidst. & Lang

- †ホルネオフィトン[29] Horneophyton Bargh. & Darrah(=Hornea Kidst. & Lang non Baker 1877[注釈 4])

- †Hostinella Lang

- †リニア[29](ライニア属[12]) Rhynia Kidst. & Lang

- †スポロゴニテス Sporogonites Halle

- †タエニオクラダ[29] Taeniocrada White

- †Yarravia Lang & Cooks.

- トリメロフィトン亜科[12] Trimerophytioideae

- †Dawsonites Halle

- †トリメロフィトン属[12] Trimerophyton Hopping

- リニア亜科(ライニア亜科[12]) Rhynioideae

- ゾステロフィルム科[12] Zosterophyllaceae

- †Distichophytum Mägd.(=Rebuchia Hueber, Bucheria Dorf)

- †ゾステロフィルム属[12] Zosterophyllum Daws.

- 古生マツバラン科[12] Psilophytaceae

- †プシロフィトン(古生マツバラン属[12]) Psilophyton Daws.

- アステロキシロン科[12] Asteroxylaceae

- †アステロキシロン[29](アステロキシロン属[12]) Asteroxylon Kidst. & Lang

- リニア科(ライニア科[12]) Rhyniaceae

- 古生マツバラン目[12](プシロフィトン目[10]、裸茎植物目[27]) Psilophytales

- マツバラン綱[30] Psilotopsida

- マツバラン目[30] Psilotales

- マツバラン科[30] Psilotaceae

- イヌナンカクラン科[30] Tmesipteridaceae

- イヌナンカクラン属[30] Tmesipteris

- マツバラン目[30] Psilotales

Remove ads

歴史

要約

視点

|

|

|

ドーソンによるプシロフィトンの記載

デボン紀の原始的陸上植物として最初に記載されたのは、1859年にジョン・ドーソンによりカナダケベック州のガスペ半島の約3.9億年前の地層から報告されたプシロフィトン・プリンケプス Psilophyton princeps である[31][15][32][33]。このプシロフィトンは葉のない二又分枝する植物体からなり、胞子嚢を側生していたと記載された[32][34]。更にドーソンは1870年にこの記載を修正し、胞子嚢は細い枝の先端に対になって生じていたと記載した[32][注釈 5]。プシロフィトンの姿は、当時知られていたどのシダ植物とも異なっていたが、ドーソンは現生のピルラリア属 Pilulariae(デンジソウ科)かマツバラン科に近縁ではないかと考えた[34]。プシロフィトン Psliophyton の学名は ψῑλός (psīlós)「裸」[36]と φῠτόν (phutón)「植物」[37]の合成語であるが、マツバラン属 Psilotum に似ているためともされる[38]。

しかしこの植物は、当初は記載が断片的な証拠に基づいており化石の形態学的な解釈が疑わしいとされたことと、それまで見つかっていたものより極端に古い時代だったこともあり、懐疑的な評価をなされ、すぐには受け入れられなかった[31][32]。当時の植物学者からは、シダ類の葉柄や根系、または藻類なのではないかと考えられ、強く批判された[34]。しかし、ドーソンにより復元されたプシロフィトンの姿は現在の植物の姿がどのようにできたのかを考える出発点となり、この発見は植物系統進化学の転換点といえる[31][32]。プシロフィトンの記載から約60年後になって、ようやくドーソンの研究が認められることになる[32]。

ドーソンの報告を支持する解釈が発表されたのは、1913年[39]および1915年[40]のアルフレッド・ナトホルストによるノルウェーの前期から中期デボン紀の地層に見つかった植物の報告であった[34]。また、1916年には Thore Gustaf Halle により、仮道管を持つ棘に覆われた軸からなる Psilophyton ornatum が記載された[41]。

ライニー植物群の発見と古生マツバラン類

A. リニア・ギンボニイ Rhynia gwynne-vaughanii, B. アグラオフィトン Aglaophyton majus, C. ヴェンタルラ Ventarura lyonii, D. アステロキシロン Asteroxylon mackiei, E. ホルネオフィトン Horneophyton lignieri, F. ノチア Nothia aphylla

それまでに報告されたデボン紀の植物の記載は断片化した印象化石によるものであったが、1912年にウィリアム・マッキーにより、スコットランドのアバーディーン州にあるライニー地方の前期デボン紀(プラギアン期からエムシアン期)のチャート層からほぼ完全な鉱化化石が発見され、植物の進化の研究に大きな影響を与えることとなった[41][29]。このライニーチャートから見つかった植物群はライニー植物群と呼ばれ、1917年から1921年にかけて[42][43][44][45]、ロバート・キドストンとウィリアム・ヘンリー・ラングにより詳細に記録された[29][15][16][41]。ライニー植物群はそれまで見つかっていた印象化石と同様に二又分枝する植物でありながら、印象化石では保存されなかった解剖学的構造の記載により、シダ植物の特徴を具えた陸上植物であるという、揺るぎない証拠がもたらされた[41]。この研究によりドーソンの発見が再評価されることとなった[16][29]。

キドストンとラングはドーソンの記載したプシロフィトンとライニー植物群の類似性を見出し、原始的と考えられる化石植物をすべて含んだ古生マツバラン目 Psilophytales を設立した[16][1][38]。古生マツバラン目は「葉や葉のような器官を持たない茎の、枝の末端に生じる胞子嚢に特徴づけられるシダ植物」として定義された[1]。はじめはリニア Rhynia やプシロフィトンといった単純な植物をもとに設立されたが[1]、その後も様々な初期の陸上植物が記載され、「古生マツバラン類」はデボン紀の絶滅植物を雑多に含む「ごみ箱分類群」となった[16][46]。系統学的には、多くの植物学者によって、古生マツバラン目(=Rhyniophyta sensu Cronquist, Takhtajan & Zimmermann 1966)は全てのシダ植物と恐らく種子植物の祖先となる群として扱われた[1]。

こういったデボン紀の化石植物をもとに、1930年にドイツの形態学者、ヴァルター・マックス・ツィンマーマン(チンメルマン)がこれらの植物はテロームとメソムと呼ばれる軸を単位として構成されているという、テローム説(テロム説、telome theory)を提唱した[15][47][48][注釈 7]。テローム説では、二又分枝の末端の軸を「テローム Telom」、中間の軸を「メソム Mesom」と呼び、二又分枝の体制はこれらの単位から構成されていると考えた[53][47]。当時の古典形態学では、生物はある「原型」を変化させて進化したと考えられており、現代でいう、生物は共通祖先の形態が変化して進化したことに相当する[53]。テローム説では、テロームが癒合や扁平化などの5つの基本過程を経て、陸上植物の基本器官(根・茎・葉)が進化したと考えた[47][53]。

古生マツバラン類とマツバラン類の関係

古生マツバラン類とマツバラン

古生マツバラン類(特にリニア植物やトリメロフィトン類)と現生のマツバラン類には形態的な類似があり、系統的なつながりがあると考えられたこともあった[54][13][55]。例えば、以下のような特徴である[54]。しかし、マツバラン属もイヌナンカクラン属も化石に乏しく[54]、プシロフィトン類とマツバラン科を繋ぐような化石は発見されていないため、直接の類縁関係は疑われることが多かった[54][38]。現在では分子系統解析の結果、マツバラン類はハナヤスリ類と姉妹群をなし、大葉シダ植物に含まれることが分かっている[25][26]。この姿が極端な単純化によるものなのか、トリメロフィトン類の性質を強く残しているためであるのかは未解明である[25]。

古生マツバラン類の分類の試み

キドストンとラング以降、Hirmer (1927)、Eames (1936)、Kräusel (1938)、Walton (1940)、Arnold (1947)、Høeg (1967) など様々な研究者が古生マツバラン類の分類に取り掛かった[46]。

1938年、リヒャルト・クローゼル[56] の分類体系では、古生マツバラン類には、現在では前裸子植物、小葉類、初期のシダ類と考えられている群が含まれていた[57]。クローゼルは古生マツバラン目をリニア科 Rhyniaceae、ホルネオフィトン科 Horneaceae、プシロフィトン科 Psilophytaceae、ゾステロフィルム科 Zosterophyllaceae、スキアドフィトン科 Sciadophytaceae、アステロキシロン科 Asteroxylaceae、プセウドスポロクヌス科[58] Pseudosporochnaceae、ドレパノフィクス科[59] Drepanophycaceae、古生シダ科[60] Protopteridaceae に分けた[57]。

Høeg (1967) は、古生マツバラン類からプセウドスポロクヌス科と古生シダ科を除外し、ドレパノフィクス科を小葉類に移して、古生マツバラン類 Psilophyta をプシロフィトン目 Psilophytales とゾステロフィルム科を含むリニア目[61] Rhyniales に限定した[57]。また、ゾステロフィルム科からバリノフィトン類を外し、門所属不明とした[57]。

バンクスの分類体系

「中間的なリニア植物」"intermediate rhyniophytes"

レナリア Renalia

ノチア Nothia aphylla

様々な分類体系の中で、最も影響力があったのはハーラン・バンクス (1968, 1970, 1975a, b)[62][63][64][65]の分類体系である[46](上記)。バンクスは古生マツバラン類をリニア植物亜門[66] Rhyniophytina、トリメロフィトン亜門 Trimerophytina、ゾステロフィルム亜門[23] Zosterophyllophytina の3つの亜門に分割し、維管束植物に含めた[67][16][注釈 10]。これに含められなかった属は小葉類や前裸子植物に移し、スキアドフィトン Sciadophyton とバリノフィトン科 Barinophytaceae は所属不明とした[68]。3亜門のうち、リニア植物は、トリメロフィトン類の祖先であると考え、シダ類や種子植物に進化したと考えた[67][16]。一方ゾステロフィルム類は小葉類の祖先であると考え、この2つは維管束植物の中で独立して進化した系統であると考えた[67]。のちに、Chaloner & Sheerin (1979) や Edwards & Edwards (1986) は、リニア植物はトリメロフィトン類に繋がるというよりは、トリメロフィトン類とゾステロフィルム類の両方の系統のちょうど中間に位置する祖先的な系統として捉えた[67]。

バンクスの分類体系は有用であったが、分岐学の台頭により、それぞれの分類群の定義に疑問が持たれるようになった[67]。また、新分類群の記載や解剖学的な情報の追加により、3亜門のいずれにも収めることのできない分類群も増えていった[67]。

なかでも「リニア植物亜門」が問題となった[67]。古生マツバラン類の中で古くて単純な系統が含まれ、「地上茎は葉を持たず二又分枝をし、いくつかは胞子嚢が頂生する;仮根を付けた水平な地下茎を持ち、根を欠く;細く、しっかりした木部を持ち、恐らく心原型」と定義されていた[67]。これは主に良く保存されたライニー植物群の広義のリニア属(リニア・ギンボニイ Rhynia gwynne-vaughanii と、アグラオフィトン属に移されたリニア・マヨール Rhynia major)およびホルネオフィトン Horneophyton に基づいていた[67]。更に5属が含められ、別の5属も不確かなリニア植物として含められた[67]。リニア植物は「原始的な」群として扱われたため側系統群であり、明確な分類群の定義ができなかった[67]。また、保存の悪い初期の化石が多数追加され、分類群の定義にそれ以上基準を追加できなかった[67]。また、もともとの定義は派生形質も共有原始形質も含まれていたため、リニア植物には事実上「上限」が定められていた[67]。そのため、リニア植物とトリメロフィトン類、リニア植物とゾステロフィルム類のそれぞれ間の形質状態にある分類群(ノチア Nothia、レナリア Renalia、ヒューベニア Huvenia、ストックマンセラ Stockmansella など)は分類に困る状況となっていた[67]。

分岐学的手法に基づく系統解析と通道組織の多様性

Edwards (1986) は当時リニア属を構成していたリニア・ギンボニイ Rhynia gwynne-vaughanii とリニア・マヨール Rhynia major の通道組織を比較し、前者は明瞭な肥厚がある仮道管を持つのに対し、後者はコケ植物のハイドロイドに似た肥厚のない通道組織を持つことに気付いた[8][69]。そのため、リニア・マヨールはアグラオフィトン属に移されアグラオフィトン・マヨール Aglaophyton majus となった[8][69][注釈 11]。その後も Cook & Friedman (1998) などにより通道組織の多様性が明らかにされた[70]。現生の陸上植物では、コケ植物でない群は全て維管束を持っており維管束植物としてまとめられるが、デボン紀の古生マツバラン類は様々な通道組織を持っており、それにより系統関係が推測されている[71][70][注釈 12]。

現在では、古生マツバラン類には少なくとも以下の系統が含まれることが分かっている[70][73][2]。ただし、それぞれも多系統である[73]。

- 前維管束植物 Protracheophyta(=リニア状植物 rhyniophytoids[74]):無肥厚型[70]

- リニア植物[70][2](リニア類[73]) Rhyniophyta(=側維管束植物 paratracheophytes[70]):S型通道組織[注釈 13]、C型通道組織[注釈 14]

- ゾステロフィルム類 Zosterophyllopsida:G型通道組織[注釈 15]、無肥厚型(ノチア)[70]

- トリメロフィトン類 Trimerophytopsida:P型通道組織[注釈 16][70]

Kenrick & Crane (1997) による系統解析では、かつて古生マツバラン類と呼ばれていた群のうち維管束を持たないアグラオフィトンやホルネオフィトン類などは、維管束植物とともに多胞子嚢植物 Polysporangiophyta という単系統群を構成することが確認された[75]。リニア植物はバンクスの定義より縮小され、リニアとともにヒューベニアやストックマンセラのみがリニア綱[66] Rhyniopsida に含まれるようになった[76]。ノチアやレナリアといった、「中間的形質状態のリニア植物」は、リニア綱でも大葉植物でもなく、小葉植物に近縁であった[77]。バンクスのトリメロフィトン亜門は単系統群ではなく、プシロフィトンや Eophyllophton は大葉植物のステムグループとなり、ペルティカ Pertica は種子植物に繋がる分類群 Radiatopses に位置する[78]。

Remove ads

現在支持されている系統関係

要約

視点

ゾステロフィルム類は小葉植物に、トリメロフィトン類は大葉植物にそれぞれつながる系統だと考えられており、合わせて維管束植物のクラウングループである真正維管束植物 Eutracheophyta を構成する[70][74]。維管束植物は真正維管束植物とリニア植物(リニア綱)を含む系統であるとされる[70][76]。維管束植物よりも前に分岐した側系統群をまとめて前維管束植物と呼び、維管束植物と合わせて多胞子嚢植物を構成する。多胞子嚢植物の胞子体は大型であり、コケ植物と区別される[7][注釈 17]。

Kenrick & Crane (1997) では、ホルネオフィトン類はアグラオフィトンよりも前に分岐したとされ、ともに前維管束植物とされているが、Cascales-Miñana et al. (2019) では、ホルネオフィトン類はリニア綱よりも後に分岐し、真正維管束植物の姉妹群であると考えられている。

以下に、化石植物を主に Kenrick & Crane (1997) による分岐学的解析を、コケ植物の系統関係などは Puttick et al. (2018) による分子系統解析の結果を基に作図された長谷部 (2020) による系統仮説を示す。伝統的に古生マツバラン類とされてきた群を太字で示す。

| 陸上植物 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Embryophyta |

Cascales-Miñana et al. (2019) における系統仮説は以下の通りである。

| 陸上植物 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

前維管束植物

前維管束植物

アグラオフィトン Aglaophyton majus の復元画。

ホルネオフィトン Horneophyton の復元画。

前維管束植物(protracheophytes)は、通道組織に二次細胞壁による肥厚を持たない植物からなる側系統群である[70][9][75][79]。アグラオフィトン Aglaophyton やホルネオフィトン Horneophyton を含むほか、クックソニア属のいくつかの種もここに含まれるとされる[79]。Caia とトルティリカウリス Tortilicaulis は分枝した胞子嚢を持ち、ホルネオフィトンと必ず単系統群を形成するため、ホルネオフィトン類[66] Horneophytopsida とされる[76]。また、ホルネオフィトン類は胞子嚢に軸柱と呼ばれる柱状構造を形成する[70][80]。

上述の通り、ホルネオフィトン類は Kenrick & Crane (1997) ではアグラオフィトンよりも前に分岐したとされるが、Cascales-Miñana et al. (2019) では、ホルネオフィトン類はリニア綱よりも後に分岐し、真正維管束植物の姉妹群であると考えられている。

リニア類

リニア綱[66] Rhyniopsida は真正維管束植物の姉妹群となる小さなグループである[76]。リニア属 Rhynia が含まれる以外に、かつてタエニオクラダとされていたストックマンセラやヒューベニアが含まれる[76]。

リニア類は、リニア型の特徴的な不定分枝を行うこと、胞子嚢の基部には離層がみられること、S型通道組織を持つこと[注釈 13]、という3つの共有派生形質を持つ[76]。

クックソニア

クックソニア Cooksonia は立体二又分枝を数度行い、先端に胞子嚢を付ける植物をまとめた属である[28]。Gonez & Gerrienne (2010) はこの属に含まれる全種を用いて分岐学的分析をしたが、この際属を定義する形質としてラッパ状に開く胞子嚢を加えた[28]。C型通道組織を持つ[72][70][注釈 14]。

クックソニアは中期シルル紀ウェンロック世の地層から見つかっており、確実な陸上植物の大型化石として最も古いものである[81][82][28][83]。しかし、クックソニアの通道組織の特徴は前維管束植物よりも派生的であるため、多胞子嚢植物の初期の進化はまだ化石記録のない時代に進んできたものと考えられる[84]。

クックソニア属は多系統であり、模式種クックソニア・ペルトニイ C. pertoni[28]、クックソニア・パラネンシス C. paranensis[28]、C. cambrensis、C. hemisphaerica、C. banksii などを含む[85]。クックソニア・カレドニカ C. caledonica やクックソニア・クラッシペリエティリス C. crassiparietilis は胞子嚢が腎臓形で横裂開をするため、別属に移されるべきであるとされる[28]。

ゾステロフィルム類

ゾステロフィルム類

ゾステロフィルム類 Zosterophyllopsida(ゾステロフィルム植物、zosterophylls)は真正維管束植物の一群で、小葉類(ヒカゲノカズラ綱)との類縁関係が認められている系統である[86]。ゾステロフィルム類はヒカゲノカズラ綱と姉妹群をなす(小葉植物が単系統である)のか、側系統群であるのかは未解決である[87]。

ゾステロフィルム Zosterophyllum[86]、ソードニア(サウドニア[88]) Sawdonia[87]、ゴスリンギア Gosslingia[87]、クレナティカウリス Crenaticaulis[87]、バツルスチア Bathurstia[89]などを含む。ライニー植物群であるノチア Nothia は小葉植物に含まれるが、ヒカゲノカズラ綱とゾステロフィルム類の両方から除外して扱われたり[90]、ゾステロフィルム類に含められることもある[70]。ゾステロフィルム類の内部には、Sawdoniaceae、Gosslingiaceae、Barinophytaceae、Hsuaceae などの科が認識されている[91]。

胞子体は二又分枝を行い、軸の表面には突起を持つ[86][92]。胞子嚢は側生し、多くの場合軸の先端付近に集まり胞子嚢穂のような構造 "naked strobili" を作る[86][93]。胞子嚢は現生小葉類と同様に横裂開をする[86]。地上部は普通、二又分枝をしながら横走するが、ときにK型分枝やH型分枝と呼ばれる不等二又分枝を行い、地下器官を形成した[86][94]。ゾステロフィルム類はワラビ巻きを持つが、現生の小葉類にはないため、これは独自に獲得したと考えられている[87]。通道組織はG型通道組織である[70][注釈 15]。バリノフィトン類は異形胞子性を持つ[95]。

同時代にライニー植物群のアステロキシロン Asteroxylon やオーストラリアのバラグワナチア Baragwanathia が知られるが、こちらはヒカゲノカズラ綱のドレパノフィクス科に分類されるため、ゾステロフィルム類は小葉類と近縁な系統であるものの、独自に進化してデボン紀で絶滅した群であるとも考えられている[82][87][84]。

トリメロフィトン類

トリメロフィトン類(trimerophytes)は真正維管束植物の一群で、大葉植物の基部系統と考えられている植物を含む便宜的な多系統群である[16]。Kenrick & Crane (1997) の分岐学的解析では、プシロフィトン Psilophyton が大葉植物の姉妹群に、Eophllophyton がその姉妹群となって、側系統となった。広義にはほかに、トリメロフィトン Trimerophyton、オーカンプサ[88] Oocampsa、ペルティカ Pertica、Armoricaphyton、Yunia などが含まれるが[96]、ペルティカは木質植物[注釈 18]の姉妹群に、Yunia は大葉植物ではなくむしろ小葉植物に類縁があるという結果が示されている[98]。

軸だけの体が立体分枝し、胞子嚢が二又分枝する軸端に形成される[96]。中軸と側枝の区別が生じ、葉(羽葉や大葉)の原型となったと考えられている[16]。

Remove ads

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads