トップQs

タイムライン

チャット

視点

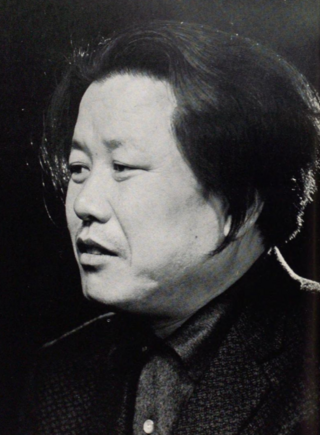

金達寿

在日コリアンの小説家 (1920-1997) ウィキペディアから

Remove ads

金 達寿(キム・タルス/キムダルス、김달수、1920年〈大正9年〉1月17日(陰暦1919年11月27日) - 1997年〈平成9年〉5月24日)は、在日朝鮮人小説家・古代史研究家。朝鮮民主主義人民共和国・朝鮮総連を強く支持していたものの、実態を知り、1981年に韓国訪問以降は第三者の立場を取った[1]。

Remove ads

経歴・人物

要約

視点

青年期まで

日本統治下朝鮮の慶尚南道昌原郡内西面虎渓里(現・大韓民国慶尚南道昌原市馬山会原区)に、中農の地主の三男として生まれる[2]。父・金柄奎、母・孫福南、長兄・金声寿、次兄・金良寿、妹・金ミョンス[3]がいた。

父柄奎が遊蕩に耽り、破産[4]。1925年(大正14年)、金達寿が5歳の時、両親は長男声寿と妹ミョンスを連れて、内地に渡る[5]。良寿・達寿は祖母と暮らすが、1928年(昭和3年)頃に次兄良寿が病死し、次いで内地から父親の訃報が伝えられる[6]。以後、達寿は祖母と二人で極貧生活を送る[7]。

1930年(昭和5年)10歳の時、長兄声寿に連れられて内地に渡る[1][8]。祖母は娘の嫁ぎ先に引き取られたが、数年内に死去した[8]。

1931年(昭和6年)、東京市立大井尋常夜学校1年生に入学し、読み・書き・算術という簡単なものであるが、初めて日本語で教育を受けた[9]。1932年(昭和7年)末、東京府荏原郡源氏前尋常小学校3年生に編入[10]し、5年生まで過ごすが、6年生に進級したところで貧困のため退学[11]。以後、苦学しながら独学で文学を学んだ。その過程で志賀直哉の小説に出逢い、大きな影響を受ける[12]。

日本大学専門部芸術科在学中の1940年(昭和15年)に最初の作品「位置」を発表し、その後も大学の雑誌や『文芸首都』に小説を発表する。1941年(昭和16年)12月に卒業後、1942年(昭和17年)1月20日に神奈川日日新報社の社会部記者となる[13]。同年2月に同社は同業他社と合併し、神奈川新聞社となった。在職中、日本人女性と恋愛するが、意識の違いに耐えられず、1943年(昭和18年)春、衝動的に京城に旅行し、強引に京城日報社に入社するとともに、日本人女性に離別の手紙を書く[14]。しかしその後、京城日報社が朝鮮総督府の御用新聞社であることを知り衝撃を受け、1944年(昭和19年)2月に神奈川に戻り、1ヶ月ほど後に神奈川新聞社に復社した[15]。

文学活動の開始

本格的な文学活動は、第二次世界大戦終戦後の1946年(昭和21年)4月から『民主朝鮮』に連載を始めた長編小説『後裔の街』に始まる。骨太な文体で書かれたその作品は「朝鮮的なるもの」「民族的なるもの」を軸とし、日本人に対して痛烈な戦争責任を突きつけるものとして、思想を支持する日本人と在日朝鮮人の両方からは高い評価を受けた[16]。以後、『玄海灘』(『新日本文学』1952年(昭和27年)1月-1953年(昭和28年)11月。1954年(昭和29年)1月刊)-『太白山脈』(1969年(昭和44年))へと展開した。ただし金達寿自身は、『玄海灘』執筆中に自分の文学の限界を痛感し、志賀の文学を通じて学んできた自然主義リアリズムとの文学的闘争を開始した[17]。

戦前の1941年(昭和16年)から『文芸首都』の同人となり、戦後は1946年(昭和21年)10月に新日本文学会会員となった[18]。『文芸首都』は朝鮮人先輩作家として金史良が活躍した雑誌でもあり、後輩には金泰生や金石範がいた。『新日本文学』には初期の代表作である「玄海灘」の連載など多くの作品を発表して、『民主朝鮮』とともに金達寿が足場を置いた二大拠点であった。

1957年(昭和32年)、霜多正次・西野辰吉・窪田精・小原元とともにリアリズム研究会を結成した。その後も日本民主主義文学同盟の結成に参加し、雑誌『民主文学』の名を考えるなど、民主主義文学運動の中でも活躍した。

北朝鮮への接近・訣別

金達寿はもともと民族主義的青年[19]で、朝連も大衆団体として出発したが、朝鮮民主主義人民共和国建国後、「北」共和国を支持する立場へと押し出される形になった。「差別のない国」「労働者が主人公の国」を表向き旗印にしていたため、実態は知らずとも北朝鮮を強く支持していた[1]。

1958年(昭和33年)に発行された『朝鮮――民族・歴史・文化』が朝鮮総連に批判されていたものの、1959年(昭和34年)から本格化した在日朝鮮人・その日本人妻家族らの帰国事業を積極的に支援する原稿も書いていて、金達寿の親族にも帰国事業で北朝鮮に渡った人がいた[1]。

1960年代を通じて少しずつ「北」支持の立場から遠ざかるようになった。北朝鮮は1967年(昭和42年)の党中央委員会第4期第15次全員会議で唯一指導体制を打ち出し、個人崇拝を強要し始めた。1970年代に入ると、金日成主席の長男である金正日総書記を後継者に指名する動きが起きた。この頃から「北朝鮮のやり方はおかしい」と反発し、北朝鮮・朝鮮総連と袂を分かった[1]。伝聞によれば金達寿は1972年(昭和47年)に朝鮮総連から除名された。

しかし南北統一の夢を諦めることなく、1975年(昭和50年)に『季刊三千里』を李進熙・姜在彦らと創刊した。韓国の軍事独裁政権を批判する記事が目立ったが、朝鮮総連は関係者らに対し、『三千里』を読まないよう指導した。金達寿が主導した雑誌「日本のなかの朝鮮文化」を当時愛読していた在日朝鮮人は「金達寿は在日に誇りを取り戻してくれた人物だった。でも、総連から出て行った人間が活躍するのは面白くない、という雰囲気だった」と証言している。金達寿たちは『三千里』で、総連機関紙がしていた「反民族的行動」という批判へ反論していた[1]。金達寿らは東京都調布市にある呉文子の自宅で『三千里』の編集会議を開くことがあったが、金達寿はよく「今の北朝鮮は間違っている」と主張する一方、「社会主義はこんな思想ではないはずだ」とも語っていた。呉によると当時は韓国に比べて、北朝鮮の実態は十分明らかになっていなかった。そのため、帰国した在日朝鮮人が悲惨な生活をしていることは把握していたものの、まだまだ美化されたものが残っていた。呉は「北朝鮮を批判する日本人も少なかった時代で、金達寿先生も北朝鮮を見限ることができなかったのでしょう」と語っている[1]。

韓国訪問

その後、全斗煥政権下の1981年(昭和56年)に、在日朝鮮人「政治・思想犯」の助命や減刑を嘆願する目的で韓国を訪問したことにより、金石範や金時鐘(2003年(平成15年)韓国籍取得)ら北朝鮮に親和的・韓国に批判的である在日朝鮮人・左翼日本人からは総攻撃・批判を受けた。金達寿は製鉄所や造船所など「漢江の奇跡」と呼ばれるほど発展した祖国を見て、「総連は、韓国では子どもが空き缶を持って物乞いをしていると教えていましたから今浦島の気分だ」と語っていた。在日朝鮮人らで出版していた『季刊三千里』も、韓国の実態を知って以降は、軍事独裁政権批判の論調から、韓国にも北朝鮮にも組しない南北統一を願う第3勢力のような論調に傾いていった[1]。

朝鮮総連系の金融機関に勤めていた金達寿の長男は朝鮮総連に批判されていた父親の影響で昇進ができなくなり、父親と徐々に疎遠になっていった。長男は体を壊し、金達寿の死後に亡くなった[1]。2021年(令和3年)11月に呉文子は「今、金達寿先生が生きていれば、前面に立って、北朝鮮を批判し、人権や民主化運動の先頭に立っていたでしょう」と語る。「気持ちの熱い人でした。自分の立場が悪くなろうとも、悪いことは悪いとはっきり語る人でしたから」と話している[1]。

1974年(昭和54年)4月、朴正熙の独裁政権に反対するデモを起こした大学生らのうち180人が拘束される「民青学連事件」が発生[20][21]。7月16日までに、金芝河ら14人に死刑、15人に無期懲役、日本人の太刀川正樹と早川嘉春を含む26人に懲役15年から20年の刑が科せられた[22][23]。7月21日に金の死刑は無期懲役に減刑されるも[24]、金達寿、鶴見俊輔、李進熙、針生一郎ら4人は「金芝河氏ら全被告を釈放せよ」と抗議し、7月27日から30日にかけて数寄屋橋公園でハンガー・ストライキを行った[23][25][26]。

晩年

創作活動が1982年(昭和57年)の『行基の時代』で終わったのに対し、「日本の中の朝鮮文化」シリーズはライフワークとして晩年まで続けられた。『民主朝鮮』・『文学芸術』・『新朝鮮』・『鶏林』・『リアリズム』(のち『現実と文学』と改題)・『日本のなかの朝鮮文化』・『現代と文学』・『季刊三千里』・『季刊青丘』など、〈解放〉後だけでも累計200冊以上の雑誌を編集した。

Remove ads

保存・展示

神奈川近代文学館では、2003年に金達寿の著作権継承者から原稿や書簡など1万点あまりを寄贈され、「金達寿文庫」として保存している[27]。2020年12月12日から、スポット展示・収蔵コレクション展19「生誕100年 金達寿展」が開催された[27][28]。新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言のため同館が臨時休館となり[27]、会期が中断し、5月22日から再開催された[29][30]。

著作

小説

- 『後裔の街 : 長篇小説』朝鮮文芸社、1948年3月1日。NDLJP:1703377。

- 『叛乱軍』冬芽書房、1950年

- 『富士のみえる村で』東方社、1952年

- 『玄海灘』筑摩書房、1954年 のち青木文庫、講談社文庫

- 『前夜の章』東京書林、1955年

- 『故国の人』筑摩書房、1956年

- 『日本の冬』筑摩書房、1957年

- 『番地のない部落』光書房、1959年

- 『朴達の裁判』筑摩書房、1959年

- 『夜きた男』東方社、1961年

- 『密航者』筑摩書房、1963年

- 『中山道』東方社、1963年

- 『公僕異聞』東方社、1965年

- 『太白山脈』筑摩書房、1969年

- 『小説 在日朝鮮人史』創樹社、1975年(短編集、全2巻)

- 『落照』筑摩書房、1979年4月

- 『対馬まで』河出書房新社、1979年10月

- 『金達寿小説全集』筑摩書房、1980年(全7巻)

- 『行基の時代』朝日新聞社、1982年3月

評論・エッセイ

- 『私の創作と体験』葦出版社、1955年

- 『朝鮮 -民族・歴史・文化-』岩波新書、1958年

- 『日本の中の朝鮮文化 その古代遺跡をたずねて』講談社、1970-1991年(全12巻)

- のち講談社文庫(全12巻)、講談社学術文庫(3巻まで刊行)

- 『古代文化と「帰化人」』新人物往来社、1972年

- 『古代遺跡の旅 飛鳥ロマンを散歩する』サンケイ新聞出版局、1972年

- のち『飛鳥ロマンの旅』に改題し河出文庫

- 『日本古代史と朝鮮文化』筑摩書房、1976年

- のち『日本古代史と朝鮮』に改題し講談社学術文庫

- 『金達寿評論集』筑摩書房、1976年

- 上巻「わが文学」、下巻「わが民族」

- 『日本の中の古代朝鮮』学生社、1979年1月

- のち『古代朝鮮と日本文化』に改題し講談社学術文庫

- 『古代日朝関係史入門』筑摩書房、1980年2月

- 『故国まで』河出書房新社、1982年4月

- 『私の少年時代 差別の中に生きる』ポプラ社、1982年8月

- 『古代日本と朝鮮文化』筑摩書房、1984年9月

- 『古代の日本と朝鮮』筑摩書房、1985年9月

- 『渡来人と渡来文化』河出書房新社、1990年12月

- 『見直される古代の日本と朝鮮』大和書房、1994年6月

共編著・対談

- 司馬遼太郎、上田正昭『日本の朝鮮文化 座談会』中央公論社、1972年

- 司馬遼太郎、上田正昭『古代日本と朝鮮 座談会』中央公論社、1974年

- 司馬遼太郎、上田正昭『日本の渡来文化 座談会』中央公論社、1975年

- 谷川健一『日本文化の源流を求めて 討論』筑摩書房、1975年

- のち『古代日本文化の源流』に改題し河出文庫

- 『日本と朝鮮 金達寿対談集』講談社、1977年6月

- 姜在彦『手記=在日朝鮮人』竜渓書舎、1981年6月

- 司馬遼太郎、陳舜臣『歴史の交差路にて 日本・中国・朝鮮』講談社、1984年4月

- 『回想 唐木邦雄』審美社、1987年2月

- 谷川健一『地名の古代史 近畿篇』河出書房新社、1991年6月

- 谷川健一『地名の古代史 九州篇』河出書房新社、1988年8月

翻訳

- 李箕永『蘇える大地』ナウカ社、1951年(朴元俊共訳)

自伝

- 『わがアリランの歌』中公新書、1977年6月

- 『わが文学と生活』青丘文化社、1998年5月

研究文献

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads