トップQs

タイムライン

チャット

視点

荏原郡

日本の東京府(武蔵国)にあった郡 ウィキペディアから

Remove ads

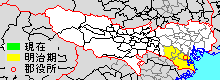

郡域

消滅時の郡域は、概ね品川区、目黒区、大田区および世田谷区の一部(上北沢、桜上水、経堂、桜丘、上用賀、瀬田、玉川以東)、川崎市川崎区・幸区・中原区・高津区のごく一部(後述)にあたる。近世までは千代田区、港区の一部を含んだ。

歴史

要約

視点

郡名の由来

「荏原」の他に「江原」「縁原」「永原」とも表記した例がある。地名は古く、少なくとも飛鳥時代に遡るため、由来は定かではない。1830年の『新編武蔵風土記稿』では、奈良時代に荏(荏胡麻)が繁茂していたため「荏の原」と呼ばれたことが由来とする説を書いている[1]。平安中期成立の『延喜式』 に荏原郷の渡来人が朝廷に荏胡麻の油を献上したとの記事があり、古来当地で荏胡麻が存在していたのは確かなようである。この他にアイヌ語起源[注釈 1]とする説もある。

古代

荏原郡は、7世紀の評制下で置かれた荏原評(えばらのこおり)を前身とする。「无射志国荏原評」の銘がある7世紀後半の平瓦(女瓦)が川崎市高津区影向寺から出土している。

701年の大宝律令制定に伴い、評が郡となり荏原郡が成立した。8世紀成立の『万葉集』や『続日本紀』に「荏原郡」の名が確認できる。また平城京跡からも「武蔵国荏原郡」と書かれた木簡が出土している。10世紀成立の『和名類聚抄』では「荏原」は「江波良」(えはら)と訓じられており、平安中期の時点で「えはら」と読まれていたらしい[2]。郡衙の所在地については定説がなく、池上本門寺の台地の裾を通る古東海道以前の最も古い東海道と考えられている大井駅 - (現東急大井町線荏原町駅付近) - (現東急池上線長原駅付近) - 洗足池 - 小高駅(川崎市中原区小田中付近とも) - 橘樹郡郡衙(高津区影向寺付近)の道筋にある、大井町線荏原町駅近くの旗ヶ丘八幡(中延八幡)、法蓮寺付近が候補地のひとつと考えられている。しかし、発掘調査によるそれを裏付ける資料は出土していない。武蔵国府の外港(国府津)だったと推定されている品川湊は、荏原郡衙の外港だったという説もある。

古くは、荏原郡桜田郷が郡の最北に位置し、日比谷入江に面し、平川(神田川、日本橋川の旧称)を挟んで、武蔵国豊嶋郡と接していた(なお後に、桜田郷は豊島郡へ移された)[注釈 2]。荏原郡は、現代区名で目黒・大田・品川のほぼ全体と世田谷・港・千代田の大部分を合わせた範囲に及んだ。しかし、江戸幕府の成立後、江戸御府内は荏原郡として認識されず、市域外が荏原郡と認識され、武蔵国22郡の中の1つとなった。この時代の豊嶋郡と荏原郡の境は古川といわれている。

郷

式内社

中世

この節の加筆が望まれています。 |

近世以降

江戸時代には荏原郡の村々は、六郷(34村)・馬込(13村)・世田谷(30村)・品川(13村)・麻布(5村)の5領に分かれ、合計で95か村があった[5]。

町村制以前の沿革

- 「旧高旧領取調帳」に記載されている明治初年時点での支配は以下の通り。幕府領は代官・松村忠四郎(長為)支配所が管轄した。●は村内に寺社領が存在。×は町地(町奉行支配地)と代官支配地の両方が存在。全域が町地である品川歩行新宿、南品川猟師町は掲載されていない。(9町93村)[注釈 3]

- 慶応4年

- 明治元年11月5日(1868年12月18日) - 町地および隣接する区域(下高輪町・上高輪町・今里村・白金村・白金台町)が東京府(第1次)に編入。

- 明治初年 - 上高輪町が芝田町・芝通新町・芝伊皿子町・芝松坂町・三田四丁目に分立。(13町93村)

- 明治2年1月13日(1869年2月23日) - 武蔵知県事のうち、古賀の管轄区域に品川県を設置。

- 明治4年

- 明治5年(12町90村)

- 明治8年(1875年) - 小山村(おやま)が尾山村に改称。

- 明治9年(1876年)

- 奥沢本村が奥沢村に編入。(13町89村)

- 西大森村・北大森村・東大森村が合併して大森村が成立[注釈 4]。

- 明治11年(1878年)11月2日 - 郡区町村編制法の東京府での施行により、行政区画としての荏原郡が発足。郡役所を北品川宿(要津橋北岸、今の品川区北品川3丁目10番付近)に設置。また、東京15区の設置により、下高輪町・芝田町・芝通新町・芝伊皿子町・芝松坂町・三田四丁目・白金台町が芝区に編入。

- 明治12年(1879年)(6町84村)

町村制以降の沿革

- 1889年(明治22年)5月1日

- 市制の施行により東京市が発足。白金村の一部が芝区に編入。

- 町村制の施行により、荏原郡内に以下の町村が発足。(1町18村)

- 品川町 ← 北品川宿[大部分]、品川歩行新宿、南品川利田新地、南品川獵師町、南品川宿、二日五日市村(現品川区)

- 大井村(単独村制、現品川区)

- 大崎村 ← 下大崎村、上大崎村、谷山村[大部分]、桐ヶ谷村、居木橋村、白金村[一部]、北品川宿[一部]、芝区 白金猿町[一部](現品川区)

- 目黒村 ← 三田村、下目黒村、中目黒村、上目黒村(現目黒区)

- 碑衾村 ← 碑文谷村、衾村[大部分](現目黒区)

- 平塚村 ← 戸越村、下蛇窪村、上蛇窪村、中延村、小山村、谷山村[一部](現品川区)

- 大森村(単独村制、現大田区)

- 入新井村 ← 不入斗村、新井宿村(現大田区)

- 調布村 ← 鵜ノ木村[大部分]、嶺村、下沼部村[大部分]、上沼部村(現大田区)

- 池上村 ← 石川村、雪ヶ谷村、池上村[字平塚の一部を除く大部分]、市野倉村、馬込領桐ヶ谷村、堤方村、下池上村、徳持村、久ヶ原村、道々橋村(現大田区)

- 馬込村 ← 馬込村、池上村[字平塚の一部](現大田区)

- 羽田村 ← 麹谷村、萩中村、鈴木新田、羽田獵師町、羽田村(現大田区)

- 蒲田村 ← 女塚村、御園村、北蒲田村、蒲田新宿村、鵜ノ木村[一部](現大田区)

- 六郷村 ← 雑色村、八幡塚村、町屋村、高畑村、古川村(現大田区)

- 矢口村 ← 蓮沼村、道塚村、小林村、安方村、原村、今泉村、古市場村、矢口村、下丸子村、鵜ノ木村[一部](現大田区)

- 駒沢村 ← 上馬引沢村、下馬引沢村、野沢村、深沢村[大部分]、世田ヶ谷新町村、弦巻村[大部分]、世田ヶ谷村[飛地]、下野毛村[飛地](現世田谷区)

- 世田ヶ谷村 ← 世田ヶ谷村[大部分]、経堂在家村、池尻村、三宿村、太子堂村、若林村、下北沢村、代田村、弦巻村[飛地]、赤堤村[飛地]、松原村[飛地]、瀬田村[飛地](現世田谷区)

- 玉川村 ← 尾山村、奥沢村、等々力村、用賀村、瀬田村[大部分]、野良田村、上野毛村、下野毛村[大部分]、深沢村[一部]、衾村[飛地]、下沼部村[飛地](現世田谷区)

- 松沢村 ← 赤堤村[大部分]、松原村[大部分]、上北沢村、世田ヶ谷村[飛地](現世田谷区)

- 1897年(明治30年)7月20日 - 大森村が町制施行して大森町となる[9]。(2町17村)

- 1897年(明治32年)7月1日 - 郡制を施行。

- 1907年(明治40年)10月8日 - 羽田村が町制施行して羽田町となる[注釈 5]。(3町16村)

- 1908年(明治41年)8月1日(5町14村)

- 1912年(明治45年)4月1日 - 「東京府神奈川県境界変更に関する法律」の施行により神奈川県との境界を多摩川に画定して対岸飛地を解消。下記の区域の所属郡を変更。矢印の左が本郡の村、右が橘樹郡の町村(カッコ内は現在の川崎市の町名)。

- 1919年(大正8年)8月1日 - 入新井村が町制施行して入新井町となる。(6町13村)

- 1922年(大正11年)

- 1923年(大正12年)4月1日

- 郡会が廃止。郡役所は存続。

- 世田ヶ谷村が町制施行して世田ヶ谷町となる。(9町10村)

- 1925年(大正14年)10月1日 - 駒沢村が町制施行して駒沢町となる。(10町9村)

- 1926年(大正15年)

- 1927年(昭和2年)

- 1928年(昭和3年)

- 1932年(昭和7年)10月1日 - 全域が東京市に編入され、下記の6区が発足[17]。同日荏原郡消滅。東京府では1896年の郡の再編以来、初の郡消滅となった。(豊多摩郡・北豊島郡・南足立郡・南葛飾郡も同日消滅。東京府としては唯一。)

変遷表

自治体の変遷

Remove ads

行政

- 歴代郡長

特記なき場合『東京府荏原郡誌』による[18]。

- 郡立病院

郡立による病院が設置されていた[32]。郡制廃止に伴い町村組合による経営に移行し、1932年(昭和7年)10月1日に東京市立となった[32]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads