トップQs

タイムライン

チャット

視点

顎脚綱

甲殻類の分類群(廃止) ウィキペディアから

Remove ads

顎脚綱(がっきゃくこう、学名:Maxillopoda)または顎脚類(がっきゃくるい、英:maxillopodan)は、1956年から2000年代まで採用された甲殻類の分類群であり、貝虫類・鰓尾類・カイアシ類・フジツボ類などを含んでいた[1][2]。のちに多系統群と判明したため無効となり、ここに分類されていた甲殻類はお互いに別系統で、それぞれ多甲殻類と貧甲殻類に再分類された[3][4]。これらは非常に多様で、全く異なる姿を取るものも多く、それ以外の甲殻類から区別できるほど共通な特徴をあげるのが難しい[5]。

Remove ads

概説

顎脚類に含まれる甲殻類には、ごく小規模ものもいくつもあるが、特に多くの種を含むものとして、カイアシ類や蔓脚類(フジツボやカメノテなど)がある。顎脚類が提唱される以前、蔓脚類はそもそも甲殻類であることすら認め難く、カイアシ類についても寄生性で大きく姿を変えたものも多く含まれため、これらを一群としてまとめる考えは長く出なかった。のちに化石節足動物やカシラエビ類の発見によって、甲殻類の初期系統と考えられる分類群の見解が増えるにつれ、それと派生的甲殻類である軟甲類をつなぎあわせるものがあるとの考えが生まれた。その中間的位置に当たると考えられる甲殻類は、顎脚類としてまとめられた。

顎脚類は地質時代的にも古いものを含め、貝虫やシタムシの化石は古生代カンブリア紀後期から知られている[6]。これは甲殻類の中では鰓脚類と並んで古い化石記録をもつものである。

しかし、甲殻類の中で顎脚類のみに共通の特徴をあげるのが難しく、1つの分類群として成立しない可能性がのちに浮かび上がる。これは2000年代以降の分子系統解析によって突き止められており、顎脚類はお互い別系統由来の甲殻類をまとめた多系統群であると判明し、無効の分類群として解体・再分類されるようになった[3][4]。

Remove ads

形態

鞘甲類や寄生性のカイアシ類のように変形の著しいものも多く、個々に適合させるのは難しいが、基本的な体の構造として以下のようなものが想定されている。

体は頭部・胸部・腹部に分かれる。先節と前5節の癒合でできている頭部は多くの甲殻類と同様、口の前には単枝型の第1触角と二叉型の第2触角、口の後ろに1対の大顎と2対の小顎を持つ[7]。頭部以降は最多10節の体節があり[7]、これは前後で胸部と腹部にまとめられる。胸部は最多7節からなり、各節に1対の胸肢がある[7]。第1節のそれは顎脚となり、往々にしてこの体節は頭部と融合して頭胸部を形成する。それぞれの胸肢は二叉型で、最後尾は生殖関連の機能に特化して変形する例が多い。腹部は最多5節まで、付属肢はなく、最後端は肛門節で枝状肢が一対ある[7]。

個別群との相違点

ただし上述のような基本構成が確認できるのは顎脚類の一部の群に過ぎない。成体でそれがほぼ完全に確認できるのは寄生性以外のカイアシ類である[7]。ヒゲエビ類では顎脚以外の胸肢が退化的な形で[7]、鰓尾類ではさらに胸部が4節のみで、第1胸肢は顎脚に特化せず、腹部が肛門節のみほど退化した形で見られる[7]。

鞘甲類の成体では固着性と寄生性への適応から胴体の部分が大幅に単純化している。ヒメヤドリエビ類の場合、発生の過程が異なるため雄と雌では構造が異なる。鞘甲類ではキプリス幼生、ヒメヤドリエビ類ではタンツルス幼生が前述の基本形態により近い構造をもつ[7]。貝虫類では自由生活ながら胸部と腹部が癒合、数対の胸肢が欠失したと考えられる。

顎脚類の生殖孔の位置も分類群によって大きく異なる。例えばヒゲエビ類と鰓尾類の生殖孔は第4胸節にあるのに対して、カイアシ類の場合は第7胸節、鞘甲類に至っては雌雄それぞれ第1胸節と第7胸節に配置される[7]。

なお、舌虫類の場合、分子系統解析や細部の形質で甲殻類であると判明したものの、成体・幼生とも甲殻類どころか節足動物であると確実に判断できる特徴がなく、分子系統解析で鰓尾類との類縁性を強く示唆した(ウオヤドリエビ類を構成する)ことがここに分類された理由となっている。

Remove ads

生殖と発生

一般的に雌雄異体で、体内受精を行う。単為生殖は貝虫類とヒメヤドリエビ類に知られるのみ。幼生はノープリウスかメタノープリウスで生まれるものが多い。成長に連れて体節を増し、若干の変態が見られるものが多い。

歴史

要約

視点

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 汎甲殻類の内部系統関係[3]。青い枠以内の分類群(六脚類以外の汎甲殻類)は側系統群の甲殻類で、かつて顎脚類に分類された分類群は「*」で示される。(ヒメヤドリエビ類はほとんどの研究に解析対象とされないため、ここでまとめられない) |

前記のようにこの群に含まれる動物群は極めて多様であり、また形態の変形が著しいものが多いため、それらをまとめた群を考えることは難しかった。甲殻類全体としては軟甲類が比較的よくまとまった群と見られるほかは、上位分類が難解になっていた。

これに対して、エリク・ダール(Erik Dahl)は1956年に化石甲殻類やカシラエビ類の研究などから甲殻類の自然分類に関する新しい体系を提示した。彼はそれまで認められていた中で軟甲類と貝虫類をそのままに、残りの群について新たに二つの上位分類群を置くことを提案した。一つは顎甲類 Gnathostraca であり、これには鰓脚類とカシラエビ類を含めた。もう一つが顎脚類であり、その時点では鰓尾類、カイアシ類、蔓脚類、ヒゲエビ類を含めた。

これによって甲殻類全体を見渡した分類体系についてさらに議論が行われるようになり、その後の新たな群の発見や、遺伝情報による新知見などもそれを支持することで、顎脚類が提唱された。この分類群は、鰓脚類やカシラエビ類の頭部+同規的な胸部+付属肢のない腹部という体制と、軟甲類に見られる頭部+顎脚の分化した胸部+付属肢のある腹部というそれの、言わば橋渡しをするようなものでもある。

ただし、どの範囲までをここに含めるかに関しては議論がある。貝虫類を含めるかについては、この類が単系統群であるかどうかも含めて議論がある。また、鞘甲類の異質性についての指摘もある。

2000年代の見解をはじめとして[8][9]、汎甲殻類(甲殻類と六脚類をまとめた系統群)全体の分子系統解析がおこなわれ、顎脚類は多系統群であることが徐々に明らかになった[3]。貝虫類・ヒゲエビ類・鰓尾類・シタムシ類は他の甲殻類より早期に分岐した貧甲殻類(Oligostraca)を構成する[10][11][12][7]のに対して、カイアシ類と鞘甲類は往々にしてそこから大きく離れるとされ、軟甲類と多甲殻類(Multicrustacea)になる[11][12][7]。生物の分類学は多系統群は認められないため、顎脚類は無効となった[4]。

Remove ads

下位分類

ここに含まれていた甲殻類は、非常に多様で、甲殻類の中で最も多様性の幅が広い。多くは海洋性だが、鰓尾類やカイアシ類には淡水性も多く、後者には少数ながら半陸上性の種がいる。

- Ostracoda 貝虫亜綱

- 二枚貝のような殻を持つミジンコ様の甲殻類。体節の癒合が激しく、構造には議論がある。ウミホタルなどが有名。化石種も多いが原生種も約3,000種。貧甲殻類に分類される[3]。

- Mystacocarida ヒゲエビ亜綱

- ごく小さな体の甲殻類で、海底の間隙性動物である。細長い体に脚のように発達した顎と退化的な胸肢をもつ。貧甲殻類に分類される[3]。

- Branchiura 鰓尾亜綱

- チョウ類を代表とする、魚類の外部寄生虫。偏平な頭盾と鉤状/吸盤状の第1小顎、遊泳に適した胸肢を持つ。貧甲殻類に分類され、舌形類と共にウオヤドリエビ類を構成する[3]。

- Pentastomida 舌形亜綱

- シタムシとも。主に脊椎動物の呼吸器に寄生する、細長い体で、頭部に2対の鉤を持つ寄生虫。一見では節足動物らしきぬ姿で、古くは舌形動物として独立の動物門とされた。のちに甲殻類と判明し、鰓尾類との類縁も指摘され、ここに収まった。貧甲殻類に分類され、鰓尾類と共にウオヤドリエビ類を構成する[3]。

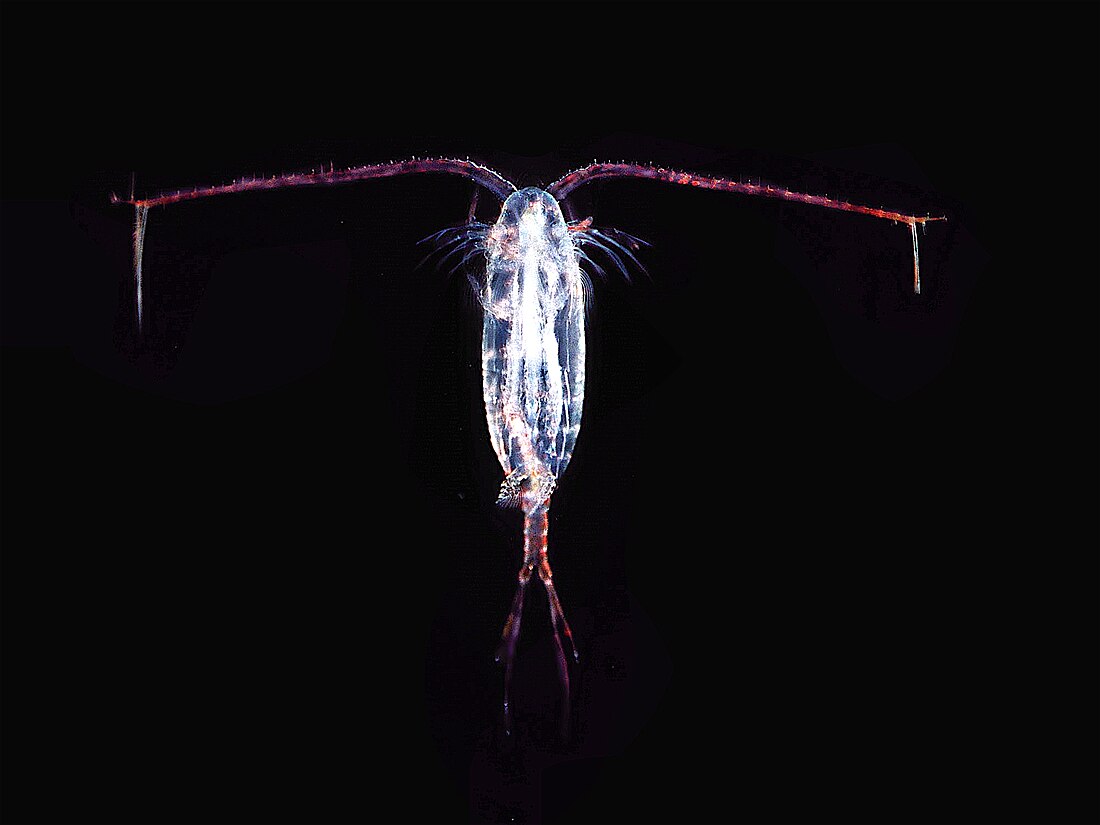

- Copepoda カイアシ亜綱

- ケンミジンコとも。多くは細長い体と長い第1触角をもち、胸肢で運動する。寄生性の種類もあり、この場合は付属肢などが退化した例もある。11,000種を含む。多甲殻類に分類される[3]。

- Thecostraca 鞘甲亜綱

- すべて海中の異物に固着するか、他の動物に共生あるいは寄生する。体は背甲が発達して生じた外套に包まれる。多甲殻類に分類される[3]。

- Facetotecta 彫甲下綱

- 幼生のみで知られる。

- Ascothoracida 嚢胸下綱

- 刺胞動物・棘皮動物に寄生。顎脚類としての構造が比較的残る。キンチャクムシ・シダムシなど。

- Cirripedia 蔓脚下綱

- Tantulocarda ヒメヤドリエビ亜綱

- 他の節足動物に寄生、ごく小さい。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads